凃俐雯

訓練筋膜的四大原則與注意事項

2018-01-03

筋膜彈性並不非憑空得來,不同的訓練方式會使每個人的筋膜有不一樣的性質與走向。有變化性的訓練,相較於單調重複的訓練動作,更能夠讓筋膜變得強壯,這個變化性可以是動作角度的變化、節奏的轉換,甚至是負荷的改變。簡而言之,避免讓訓練模式「一成不變」,這樣才能夠刺激活化到身上不同的筋膜。

訓練筋膜的四大原則與注意事項

此外,單獨訓練某條肌肉,或者是單關節的訓練,對筋膜的刺激也比較少,例如:健身器械(肩推或者膝伸直等固定式器材)對筋膜的刺激就比自由重量(啞鈴或者壺玲)少很多。原因是健身器械的設計是針對單一肌肉,訓練時會將其他關節固定在穩定的狀態之下,只單獨活動某一個關節,讓某一個特定的肌肉收縮。

雖然這樣可以增加特定肌肉的力量,或者讓特定肌肉肥大,但是,器械訓練的缺點就是周圍其他的肌群或者筋膜,完全被固定住了。所以,在器械訓練時,周圍的肌肉筋膜都不需要收縮和做功,因此,周圍的肌肉筋膜當然也就不會有成長茁壯的機會。為此,筋膜的訓練盡量還是選擇用自由重量,避免使用固定式健身器材,這樣才能夠多角度、多樣強度變化,達到刺激筋膜的目的。

改變仰臥起坐的起身角度,就能鍛鍊到更多筋膜

舉例說明這個原理:仰臥起坐只能刺激到軀幹中央某部份筋膜(部分的淺前線和深前線),但如果能夠增加動作的角度變化,例如,仰臥起坐加上旋轉身體,那麼就可以多訓練到軀幹的螺旋線;又如果仰臥起坐加轉體,再加上對側的腳往前延伸,意即身體往右轉就伸出左腳,那麼就會多刺激到下肢部分的筋膜,例如淺前線、深前線與螺旋線;而上述的動作如果再加上雙手握小啞鈴,在轉體伸腳的同時將雙手延伸出去,那麼這個複雜的動作,就同時還會訓練到手臂線的筋膜。

其實,仰臥起坐已經比坐在健身器械上做捲腹,更能刺激到更多身體穩定肌群了,但是如果可以將動作一層一層疊加上去,增加動作的角度變化、負重、難度與複雜度,每增加一種挑戰度,就可以刺激到更多的筋膜,不僅能擴大筋膜線被訓練的範圍,也能夠提高筋膜被刺激的強度。換言之,訓練的強度越高,使用到的範圍越廣,筋膜訓練的效果就會越好。

相同的道理,如果你只是一直騎腳踏車,一直重複這個單調且相同的動作,即使你騎得再遠再快,除了心肺系統之外,其實大部分只訓練到大腿的肌肉,增加了大腿肌群的力量,但卻沒有辦法有效訓練到筋膜,筋膜的彈性也就無法增加;其原因就是騎車這個動作所用到的筋膜範圍太小且太侷限。事實上,騎腳踏的動作非常單調且重複,幾乎不需要用到筋膜的彈性或者力量,除非是騎車上坡,或者站起來騎車等較複雜有變化的動作,否則筋膜是完全無法被強化的。

最好的筋膜訓練是將動作一層一層疊加上去,每增加一種挑戰度,就可以刺激到更多的筋膜。

現在我們已經知道過於單調、低強度、節奏一致的重複性動作,對於筋膜訓練沒有幫助。此外,我們要如何檢視自己在做的訓練或運動,是否能有效訓練筋膜呢?以下提出六大原則,各位不妨自我檢視一番:

現在我們已經知道過於單調、低強度、節奏一致的重複性動作,對於筋膜訓練沒有幫助。此外,我們要如何檢視自己在做的訓練或運動,是否能有效訓練筋膜呢?以下提出六大原則,各位不妨自我檢視一番:

1 全身性的動作比局部性的動作好

在設計筋膜訓練動作時,全身性的動作比局部性的動作好,也就是盡量是以「活動到越多的身體部位越好」,為什麼呢?舉例來說,跳躍比深蹲的動作涵蓋更多的範圍,因為跳躍除了需要先蹲下之外,還要用力跳起,那麼用力跳起的這個階段就會用到小腿後側肌肉,這個部位是單純深蹲動作不會去用到的位置。此外,大腿前側與臀部肌肉的力量,在跳躍動作中也比深蹲動作中用到更多。

此外,深蹲並沒有落地緩衝這個部分,跳躍才有,而落地緩衝這個部分,會挑戰到更多下肢肌肉離心收縮的力量以及筋膜延展的彈性,所以,跳躍對於筋膜的刺激大於深蹲,訓練效果也會比較顯著。因此,原地垂直跳、左右跳或跳箱等這類型的動作,對筋膜的訓練效果,就會比深蹲、分腿蹲或側蹲還要好。

同理,如果將動作涉及的範圍再擴大來看,波比跳的訓練效果又比單純地跳躍更好,因為波比跳是垂直跳與伏地挺身的結合,比跳躍多了軀幹穩定度與上肢力量的挑戰,能夠刺激到更多的深前線,並且多了手臂線的參與。

由上述介紹可知,設計筋膜訓練動作的時候,全身性的訓練比局部訓練的效果好,除了訓練的範圍會比較廣泛之外,訓練的強度也會因此提升,更能夠改善全身筋膜的協調性,所以,應該要盡可能的利用全身性的動作來做筋膜訓練。

2 長筋膜線的動作比短筋膜線的動作好

同樣是訓練某條特定的筋膜線,如果可以一次訓練到「整條」筋膜線,會比分段訓練或者只訓練某一段的效果好。舉例來說,做彎曲手肘舉起啞鈴的訓練,這個動作只練到前手臂線裡的二頭肌與附近的筋膜,但如果是拿球拍做揮拍動作,那麼整條前手臂線的肌肉與筋膜都會被訓練到;如果揮拍前再加上拉拍動作,那麼對筋膜刺激的強度就更大了;再者,如果揮拍可以順帶旋轉身體,那麼除了整條前手臂線外,還能多訓練到螺旋線。

再舉一個例子,如果拿彈力帶綁住腳踝,做膝蓋反覆彎曲、伸直的訓練,那麼就只能夠訓練到股四頭肌與附近的筋膜,但如果將動作改成踢球的動作,那麼整隻腳必須先往後擺動,再向前伸直踢出,這個動作就能夠刺激到幾乎整條淺前線筋膜。

又或者說,健身房中的軀幹旋轉器械訓練,必須雙腳固定跪在機器上,然後轉動上半身,但是這個動作只訓練到上半身的螺旋線;但如果將動作改成轉身拋接藥球,那麼不只是上半身的螺旋線,甚至從骨盆到下半身部分的螺旋線筋膜也都會被訓練到。

因此,如果訓練的目標是筋膜,那麼就應該將動作做一些修改,盡量以筋膜的走向去設計,且盡量涵蓋同一條筋膜線越大的範圍越好。

3 發力次序要從中心到四肢

預備動作是遠端肢體做反方向的延伸,也就是前面講的「預先的反向動作」,但是,這個預先的動作並非靜態的往反方向伸展就可以了,而是動態的往反方向預先延伸,整個過程都是持續在動,沒有靜止或停下來的時間。此外,動作的起始必須從身體的近端開始發力,也就是先從身體的核心肌肉群啟動,再依序由內而外,從中心到外圍,從軀幹到四肢有順序地啟動肌肉。

聽起來似乎有些複雜,但其實很簡單。在皮拉提斯的訓練中,常常會使用到類似的概念:一切的動作都從穩定核心開始,核心肌群先收縮穩定住軀幹之後,再收縮軀幹旁邊的肌群,接著才會收縮四肢的肌肉。舉例來說,要完成一個網球右手單手反拍的動作時,必須先將右手臂往身體左側擺動,讓手臂做一個反方向的動態延伸;接著,當要向右、向後揮出且打開手臂之前,胸椎旁的肌肉應該收縮好,然後肩胛骨周圍的肌肉再收縮,將肩胛骨穩定住之後,棘下肌、小圓肌和後三角肌接著再收縮,此時手臂才會出現向後揮開擊球的單手反拍動作。如果在打到球之前,肌肉收縮的次序可以照著這個規則,那麼在擊球的瞬間,筋膜的力量就更能夠發揮出來。

發力次序正確,除了能將筋膜的力量完整發揮出來之外,也能降低受傷的發生機率,為什麼呢?以單手壺鈴擺盪的動作來說明,當我們要揮動壺鈴的時候,如果倒過來從遠端到近端依序發力,也就是手臂肌肉比肩膀周圍肌肉先啟動,那麼壺鈴開始擺動時,肩關節還處於不穩定的狀態,所以肱骨頭就很容易被往前推擠出來,造成肩部的傷害。由此可見,由近而遠的發力順序除了能增加動作的穩定度之外,也能減少運動傷害的發生。

因此進行筋膜訓練時,不論是基於優化力量的發揮或穩定關節、減少傷害,都應該要遵循這個由近而遠,由內而外依序收縮的的規則。

4 動作逐漸複雜,避免單調重複

訓練筋膜比訓練肌肉要花更長的時間,一般來說,筋膜徹頭徹尾的汰舊換新需要六個月至兩年的時間,這個時間遠比肌肉成長的時間長多了。那麼,到底是什麼因素決定了筋膜汰換的時間長短呢?如果知道這個速率的決定因素,或許就能提高筋膜訓練的成效了?

原則上,筋膜訓練成效的速率決定因素就是訓練的「複雜度」與「難度」,因為,如果每次筋膜訓練的動作都很簡單重複,那麼,筋膜被刺激的程度就會很小,訓練的效果自然也就不會好,筋膜汰換的速度就會很慢;反之,若訓練的複雜度與難度能夠逐漸提高,訓練的效果就會比較好,那麼筋膜汰換的速度也就會比較快;因此,訓練的複雜度與難度大小影響了筋膜的汰換速度,到底是只需要六個月或是漫長的兩年之久?

換句話說,筋膜對訓練方式也會有適應性的問題。一旦筋膜適應當前的訓練動作,那麼訓練的效益就會大幅度地降低,因此,訓練應該要逐漸地去「增加動作的複雜性」和「減少動作的重複性」,這樣對筋膜的訓練效果會比較好。舉個例子來說明,越野跑對筋膜的刺激,就會比在操場上繞圈慢跑要高出很多,因為越野跑的場地不規則,有上下斜坡,有樹木土堆等障礙,還有需要跨過的溪水等,全身的筋膜必須要因應這些地形,迅速地做出反應,所以越野跑的動作複雜度就比在操場跑步要高出許多;此外,武術套路也會比單純的蹲還要複雜,因為武術套路需要將許多蹲、跳、迴旋踢等動作連貫起來,一氣呵成流暢的演出,因此,就會比單純的蹲,例如弓箭步蹲或者深蹲等,對於筋膜訓練的效果高出很多;又或者拳擊動作中,除了練習出拳外,若再加入閃躲對方攻擊的動作,也會提高動作的複雜性,並且增加筋膜訓練的效果。

由上述可知,決定筋膜訓練的效果,訓練的複雜度與難度非常重要。話雖如此,仍然有其他影響筋膜汰換速度的因素,例如睡眠或營養狀態等,所以想要得到最快速的筋膜訓練成果,必須要面面俱到才行。

1 避免動作太過僵硬乾澀

訓練時,動作應該要輕柔有彈性,不可以太過乾澀與僵硬。以跳繩為例,如果用腳跟落地,這樣的動作看起來就十分的僵硬,而且對腳跟會產生很大的震盪與衝擊,如此並沒有辦法訓練出筋膜的彈性,只是徒增傷害而已。但是,如果可以用前腳掌輕柔的落地,像貓咪從高處跳下一樣沒有製造出任何聲響,那就能夠練出筋膜的彈性。

2 避免突然轉換方向

無預警且唐突地變換動作方向,對於筋膜彈性的訓練是沒有幫助的,甚至會增加受傷的風險。尤其是不流暢或者太僵硬的動作,例如,向前衝刺突然急停,轉換成向右衝刺,又或者現前的直拳,突然轉彎變成勾拳等。因此,筋膜訓練應該避免突然的轉換方向,應該要追求動作的順暢跟圓滑,讓動作是一氣呵成地做完。如果非要變換動作的方向,也必須要非常流暢才可以。

3 避免依賴大肌肉收縮

訓練筋膜的時候,應該要盡可能地利用筋膜回彈的特性完成動作,而不是依賴大肌肉群的收縮去產生力量。也就是說,要盡可能的減少使用大肌肉群的力量,並且要盡量去控制動作的品質,讓動作輕鬆且流暢地完成:輕鬆就是不依賴大肌肉收縮,流暢就是增加筋膜的貢獻度。如果能夠減少對大肌肉群的依賴,才能讓筋膜在動作訓練中發揮更大的作用。

書籍資訊

◎圖文摘自采實文化出版, 凃俐雯 著作《筋膜線身體地圖》一書。長庚大學中醫系畢業,中醫、西醫雙主修,並取得復健專科醫師執照,專長是運動醫學、復健醫學和針灸。熱愛各種運動,在大學時期因為運動傷害導致肩關節脫臼之後,下定決心走向運動醫學的領域。致力於推廣各種運動治療和運動恢復的概念,深信運動傷害最終須以運動訓練來治療和預防。希望越來越多人能夠了解,很多運動傷害其實能夠不藥而癒,而正確的運動訓練才是關鍵。

■ 人體全身8條筋膜線,各司其職缺一不可

(1)淺背線 負責維持人體「直立姿勢」,將身體像「帆船的桅」一樣垂直地拉起來。

(2)淺前線位於身體前側,與淺背線互相平衡,一起提供人體直立姿態的支撐力。

(3)側線 位於人體的左、右兩側,負責維持身體左右平衡,避免傾斜。

(4)螺旋線 以「雙重螺旋」的方式纏繞身體,讓人體做出「軀幹旋轉」的動作。

(5)前手臂線 將手臂前側與軀幹連接起來,負責手指、手肘、肩膀所有「彎曲」與「內收」動作。

(6)背手臂線 將手臂背側與軀幹連接起來,負責手指、手肘、肩膀所有「伸直」與「外展」動作。

(7)功能線多是淺層肌肉,與靜態的的直立姿態維持無關,與動態的動作平衡關係較密切。

(8)深前線 支撐身體的中軸骨架,與深層核心肌群的穩定度關係密切。

一般健康的人,8條筋膜線各司其職,身體運作順暢。然而,大多數人因為生活習慣不良、姿勢不佳、意外或運動傷害,或者老化等各種原因,都有可能使得某些筋膜線出現緊繃沾黏等各種損傷。一旦發生這種情形,不僅身體運作的順暢度、靈活度必定大打折扣,甚至還可能出 現各種令人苦惱的「痛症」。

•更多采實文化出版《筋膜線身體地圖》資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅

1 避免動作太過僵硬乾澀

訓練時,動作應該要輕柔有彈性,不可以太過乾澀與僵硬。以跳繩為例,如果用腳跟落地,這樣的動作看起來就十分的僵硬,而且對腳跟會產生很大的震盪與衝擊,如此並沒有辦法訓練出筋膜的彈性,只是徒增傷害而已。但是,如果可以用前腳掌輕柔的落地,像貓咪從高處跳下一樣沒有製造出任何聲響,那就能夠練出筋膜的彈性。

2 避免突然轉換方向

無預警且唐突地變換動作方向,對於筋膜彈性的訓練是沒有幫助的,甚至會增加受傷的風險。尤其是不流暢或者太僵硬的動作,例如,向前衝刺突然急停,轉換成向右衝刺,又或者現前的直拳,突然轉彎變成勾拳等。因此,筋膜訓練應該避免突然的轉換方向,應該要追求動作的順暢跟圓滑,讓動作是一氣呵成地做完。如果非要變換動作的方向,也必須要非常流暢才可以。

3 避免依賴大肌肉收縮

訓練筋膜的時候,應該要盡可能地利用筋膜回彈的特性完成動作,而不是依賴大肌肉群的收縮去產生力量。也就是說,要盡可能的減少使用大肌肉群的力量,並且要盡量去控制動作的品質,讓動作輕鬆且流暢地完成:輕鬆就是不依賴大肌肉收縮,流暢就是增加筋膜的貢獻度。如果能夠減少對大肌肉群的依賴,才能讓筋膜在動作訓練中發揮更大的作用。

書籍資訊

◎圖文摘自采實文化出版, 凃俐雯 著作《筋膜線身體地圖》一書。長庚大學中醫系畢業,中醫、西醫雙主修,並取得復健專科醫師執照,專長是運動醫學、復健醫學和針灸。熱愛各種運動,在大學時期因為運動傷害導致肩關節脫臼之後,下定決心走向運動醫學的領域。致力於推廣各種運動治療和運動恢復的概念,深信運動傷害最終須以運動訓練來治療和預防。希望越來越多人能夠了解,很多運動傷害其實能夠不藥而癒,而正確的運動訓練才是關鍵。

■ 人體全身8條筋膜線,各司其職缺一不可

(1)淺背線 負責維持人體「直立姿勢」,將身體像「帆船的桅」一樣垂直地拉起來。

(2)淺前線位於身體前側,與淺背線互相平衡,一起提供人體直立姿態的支撐力。

(3)側線 位於人體的左、右兩側,負責維持身體左右平衡,避免傾斜。

(4)螺旋線 以「雙重螺旋」的方式纏繞身體,讓人體做出「軀幹旋轉」的動作。

(5)前手臂線 將手臂前側與軀幹連接起來,負責手指、手肘、肩膀所有「彎曲」與「內收」動作。

(6)背手臂線 將手臂背側與軀幹連接起來,負責手指、手肘、肩膀所有「伸直」與「外展」動作。

(7)功能線多是淺層肌肉,與靜態的的直立姿態維持無關,與動態的動作平衡關係較密切。

(8)深前線 支撐身體的中軸骨架,與深層核心肌群的穩定度關係密切。

一般健康的人,8條筋膜線各司其職,身體運作順暢。然而,大多數人因為生活習慣不良、姿勢不佳、意外或運動傷害,或者老化等各種原因,都有可能使得某些筋膜線出現緊繃沾黏等各種損傷。一旦發生這種情形,不僅身體運作的順暢度、靈活度必定大打折扣,甚至還可能出 現各種令人苦惱的「痛症」。

•更多采實文化出版《筋膜線身體地圖》資訊 請點此

◎圖文摘自采實文化出版, 凃俐雯 著作《筋膜線身體地圖》一書。長庚大學中醫系畢業,中醫、西醫雙主修,並取得復健專科醫師執照,專長是運動醫學、復健醫學和針灸。熱愛各種運動,在大學時期因為運動傷害導致肩關節脫臼之後,下定決心走向運動醫學的領域。致力於推廣各種運動治療和運動恢復的概念,深信運動傷害最終須以運動訓練來治療和預防。希望越來越多人能夠了解,很多運動傷害其實能夠不藥而癒,而正確的運動訓練才是關鍵。

■ 人體全身8條筋膜線,各司其職缺一不可

(1)淺背線 負責維持人體「直立姿勢」,將身體像「帆船的桅」一樣垂直地拉起來。

(2)淺前線位於身體前側,與淺背線互相平衡,一起提供人體直立姿態的支撐力。

(3)側線 位於人體的左、右兩側,負責維持身體左右平衡,避免傾斜。

(4)螺旋線 以「雙重螺旋」的方式纏繞身體,讓人體做出「軀幹旋轉」的動作。

(5)前手臂線 將手臂前側與軀幹連接起來,負責手指、手肘、肩膀所有「彎曲」與「內收」動作。

(6)背手臂線 將手臂背側與軀幹連接起來,負責手指、手肘、肩膀所有「伸直」與「外展」動作。

(7)功能線多是淺層肌肉,與靜態的的直立姿態維持無關,與動態的動作平衡關係較密切。

(8)深前線 支撐身體的中軸骨架,與深層核心肌群的穩定度關係密切。

一般健康的人,8條筋膜線各司其職,身體運作順暢。然而,大多數人因為生活習慣不良、姿勢不佳、意外或運動傷害,或者老化等各種原因,都有可能使得某些筋膜線出現緊繃沾黏等各種損傷。一旦發生這種情形,不僅身體運作的順暢度、靈活度必定大打折扣,甚至還可能出 現各種令人苦惱的「痛症」。

•更多采實文化出版《筋膜線身體地圖》資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅

/ 關於凃俐雯 /

大學時代因為打網球時發生肩關節脫臼,即使後來陸續發生打排球脫臼.打羽毛球脫臼等等,還是無法放棄熱愛的各種運動,因此決定成為一個專攻運動傷害與復健的醫「孫」,希望能用最健康的方式預防和治療運動傷害,幫助所有熱愛運動的人重返場上。

部落格 堅持鍛鍊

動晰物理治療所

深蹲下不去、硬舉上不去...動作卡卡緊緊只放鬆能解決問題嗎?

2022-04-15

你有沒有遇過以下情況?深蹲的深度下不去,到一個深度就覺得屁股或骨盆邊繃繃的;硬舉不論下降或上升時總感覺腰部受力很大,垂直肩推時就是有一手推不順、上不去,感覺肩膀緊緊的。雖然不至於引起疼痛,但長久下來會讓兩側的不平衡加劇。

就算已經嘗試過去按摩、放鬆,狀況可能會些許改善,但隨著訓練的持續進行,很快就會復發了。這是為什麼呢?

深蹲下不去、硬舉上不去...動作卡卡緊緊只放鬆能解決問題嗎?

我們碰到動作卡卡時,至少會考慮以下幾點:

1. 關節、肌肉、筋膜等組織的僵硬

2. 該用力的肌肉有障礙

3. 該放鬆的肌肉有障礙

4. 關節不穩定

這些問題可能會合併出現,所以評估時都必須一層一層拆解,才能確定主要問題的來源在哪裡喔!這也是為什麼純粹放鬆無法解決問題的原因。

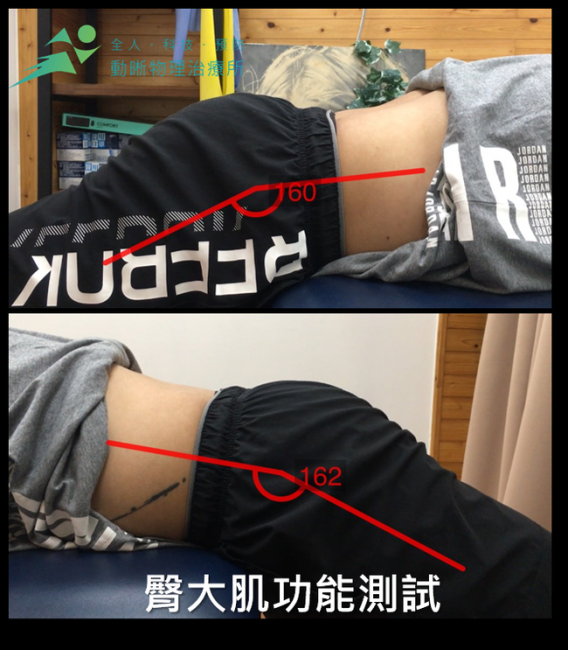

這邊提供一個例子:測試臀大肌的肌肉功能(髖後伸)時,個案的兩腳都無法將大腿抬到平行地面,並且覺得大腿前側很緊、很繃,如果硬要上抬,就會導致腰椎拗折(arch back)的代償動作。

深層臀大肌的功能測試

但是….. 真的測試髖關節活動度時,又發現個案是可以髖伸到接近平行地面的,所以他的緊繃感是怎麼來的呢?

髖關節活動測試(修正式湯瑪士測試,Modified thomas test)

最後評估的結果就是,上述考慮的 1.2.3 全中,但 1 的影響最小,主要是 2 與 3 的肌肉協調出了狀況,所以這時要透過動作控制訓練,使個案的髖伸直動作能夠正常運作。

這也是許多腰痠背痛、腰痛、膝蓋痛等個案常有的問題,不是單純姿勢太差、肌肉太緊、關節太硬,而是你的「動作方式」出了問題,才會導致問題反覆發生!如果你也有相似的困擾,不如找個專業的物理治療師幫你評估看看吧!

/ 關於動晰物理治療所 /

動晰物理治療所的核心理念為「全人、科技、預防」,期望結合不同領域專長的治療師,建構最完整的治療方案。由不同治療師從不同面向解析問題,找尋各種解決問題的可能與治療方式。

運動星球

運動表現與蛋白質的重要關係

2020-01-09

蛋白質對於運動的重要性,以及是否需要額外蛋白質的問題,從以前就一直存在討論的問題,同時至今仍是體育科學家、教練和運動員們最熱門的討論話題之一。蛋白質長期以來一直與力量有關聯,因為作為肌肉的主要組成部分,增加蛋白質攝取量會增加肌肉的大小和力量以及運動表現其實都是相當有關係的。

運動表現與蛋白質的重要關係 ©bbc.com

為什麼人體需要蛋白質?

蛋白質是構成體內每個細胞和組織(包括肌 肉組織、內部器官、肌腱、皮膚、頭髮和指甲) 結構的一部分。平均而言,它約佔你身體總體的20%。蛋白質是新組織的生長和形成、組織修復 和調節許多代謝途徑所必需的,還可以用作產生 能量的燃料。它也被用來製造幾乎所有的人體酶以及各種激素(例如腎上腺素和胰島素)和神經傳遞物質,然而蛋白質維持組織中最佳的液體平衡, 將營養物質送進與進出細胞,運送氧氣和調節血液凝結作用。

©mynetdiary.com

蛋白質和胺基酸

胺基酸是生物學上重要的有機化合物,由胺基(-NH2)和羧基(-COOH)的官能團,以及連到每一個胺基酸的側鏈組成;而胺基酸也是構成蛋白質的基本單位,它賦予蛋白質特定的分子結構形態,使其分子具有生化活性,包括催化新陳代謝的酶又稱「酵素」。 在人體內的蛋白質是由20個胺基酸所構成,其中9個為必需氨基酸(EAAs)和11個非必需氨基酸(NEAAs)組成;然而,由於EAAs不能由身體生產必須來自我們吃的食物所獲得,從我們的飲食中獲得的必需氨基酸包括纈胺酸(Valine)、甲硫胺酸(Methionine)、亮胺酸(Leucine)、異亮胺酸(Iso-leucine)、蘇胺酸(Threonine)、賴胺酸(Lysine)、色胺酸(Tryptophan)和苯丙胺酸(Phenylalanine);而兒童發育時還需要額外的必要胺基酸為組胺酸(Histidine),經過長時間的研究發現,它也是成年人不可或缺的必要胺基酸之一。

運動對我的蛋白質需求有何影響?

大量有關耐力和重量運動的研究所顯示,目前建議的每日蛋白質攝取量為0.75克/公斤,然而並不足以滿足有規律運動的人之需求(ACSM/AND/DC,2016;國際奧林匹克委員會,2011;Phillips & Van Loon, 2011)。人體必須補充額外的蛋白質才能支應運動過程中和運動後所增加的蛋白質分解,並促進修復和生長。然而在運動時,會觸發一種酶的活性,這種酶會氧化肌肉中的關鍵胺基酸,然後將其用作燃料來源。當運動強度越大以及運動時間越長,更多的蛋白質就會被分解為燃料。此外,確切的蛋白質需求取決於訓練的類型,強度和持續時間。

在運動過程中能減少蛋白質的分解嗎?

當肌肉糖原儲存量低時,蛋白質分解的數量會增加。因此,在持續超過1小時的高強度運動中,蛋白質可以為你的能量需求做出重要貢獻( 高達15% )。所以,顯然在肌肉糖原含量較高的 情況下開始訓練是有好處的,這樣可以減少蛋白質在訓練過程的任何時刻被當做能量需求的貢獻來源。如果你正在進行減重/減脂計畫,請確保不要大幅度減少碳水化合物,否則當蛋白質被用作能量來源就無法用於組織生長。為了最大程度地減少肌肉損失,在減少碳水化合物的比例與減少熱量的比例的方面請設為正比。

©ig60.com

請注意,攝取多於需求量的蛋白質對健康或表現性能並沒有好處。一旦攝取量已達需求量,多餘的其他蛋白質並不會轉化為肌肉,也不會進一步增加肌肉的大小、力量或耐力。

資料來源/Mens fitness、《運動營養完全指南》

責任編輯/妞妞