運動星球

流年不利?莫法拉遭遇5年來首敗 北國跑雄愛丁堡越野三連霸

2016-07-05

長跑之王莫法拉 (Mo Farah) 已經稱霸世界各大長跑賽事長達五年之久,不過,在2016年的開始,這位長跑明星就遭遇了一個不太好看的挫敗,難道這場有主場優勢的越野賽竟成莫法拉的緊箍咒?

莫法拉敗給有場地優勢的Garrett Heath。 ©Steve Adam/gearjunkie.com

據Runner’s World網站報導,兩屆奧運冠軍,也是公認世界最優秀的英國籍男子中長跑運動員莫法拉,這樣一位傳奇跑者,居然在2016年1月9日舉行的大愛丁堡越野賽上輸給了相對來說「名不見經傳」的美國選手加列特·希斯 (Garrett Heath),也讓後者達成了這場賽事的三連冠。

©AFP/Getty Images

30歲的希斯來自於美國明尼蘇達州薇諾娜 (Winona),於1月9日在蘇格蘭舉行的大愛丁堡8公里越野賽 (Great Edinburgh Cross Country) 上,他在最後的雙人近身追逐戰中成功擺脫了兩屆奧運冠軍莫法拉,以一個意外而又完美的方式開啟了自己2016年。

「我相信自己有機會,但我不認為你可以指望擊敗莫法拉。」希斯說,「這傢伙保持著驚人的紀錄,無論是越野比賽還是田徑賽事,他幾乎是一個無法被擊敗的長跑巨人。」

最近幾年,莫法拉逐步處於不敗之地,自2011年起,他拿到了世界上幾乎所有長距離田徑比賽的冠軍,此次失利也是他繼2010年後在越野賽上的再次敗陣。「希斯是一個偉大的運動員,」莫法拉說,「他在場上表現的更加出色,他起跑之後我簡直跟不上他的速度。我當然不想輸掉任何一場比賽,但在這裡失利總比在奧運場上輸掉更好。」

對於莫法拉來說,未能奪冠實在已經是非常少見的一件事,相信對他自己來說應該非常挫折。

©AFP/Getty Images

希斯雖然也拿到了不少的好成績,但是擊敗頂尖選手的表現並不常見。兩年前,他在這項比賽的同樣距離賽事中擊敗了也許是有史以來最偉大的長跑運動員肯納尼薩.貝克勒 (Kenenisa Bekele),去年還在這場比賽的4K賽事中擊敗了曾經奪得奧運1500米冠軍的艾斯貝爾·基普羅普 (Asbel Kiprop)而奪冠。

在今年的這場8K賽事,希斯一開始先融入於領先群體中,等到最後一英里時,莫法拉開始領先,但第一個決定性的改變發生於距離終點800米,當時美國選手 Scott Faubl 和希斯並肩超前了莫法拉。在最後一個上坡時,希斯則開始開外掛衝刺,在泥濘之中大幅前進,使得有些相形見拙的莫法拉只能緊緊跟隨。

「我可以感受到莫法拉就在我身後。」希斯說,「我能聽得到他跑步的聲音。」

最後衝刺時,為了回應同胞群眾的加油吶喊,莫法拉也加足馬力往前衝,不過他發現為時已晚。當時的希斯實在是太強太快,他最終以25分29秒的成績衝線,領先莫法拉整整2秒鐘。

「我認為是泥濘與寒冷的天氣讓我能夠打敗他。」希斯於賽後告訴記者,這位家鄉在美國北部的選手早已習慣明尼蘇達州冬天的嚴寒氣候。「我喜歡在丘陵地跑步。在美國我們有很多越野賽會在高爾夫球場舉行,相較之下這種場地類似於田徑場,在蘇格蘭這裡就非常極端了,這是一場真正的越野賽事。」

©AFP/Getty Images

挫敗的莫法拉。 ©AFP/Getty Images

莫法拉:「沒關係,我下次再贏回來。」(設計對白) ©PA/itv.com

運動星球

疾速狂潮再襲!adidas adizero家族系列集結尖端科技挑戰速度極限

2021-07-01

adidas adizero最強競速系列跑鞋多次見證跑者刷新世界紀錄輝煌時刻,繼「最速跑鞋」adizero adios Pro,2021年adidas集結品牌創新科技,以碳纖維板及高效回饋中底黃金組合,針對全體跑者各式需求,打造出不同性能取向的三款全新跑鞋。為頂尖跑者打造,極限飆速創新跑鞋adizero Prime X、為破紀錄而生最強競賽鞋款adizero adios Pro 2,及全新升級改版、最速輕量訓練鞋款adizero Boston 10。

疾速狂潮再襲!adidas adizero家族系列集結尖端科技挑戰速度極限

整個系列配色以白色為主色調,搭配亮眼橘紅色點綴於鞋面與細節處,有如黎明的太陽升起所散發的橘紅光芒,象徵菁英選手嚮往的最高殿堂,瞬間飆速起跑、制霸賽道!

2021年全新adidas adizero系列跑鞋,將以白X橘的色調搭配象徵菁英選手制霸賽道。

adizero Prime X

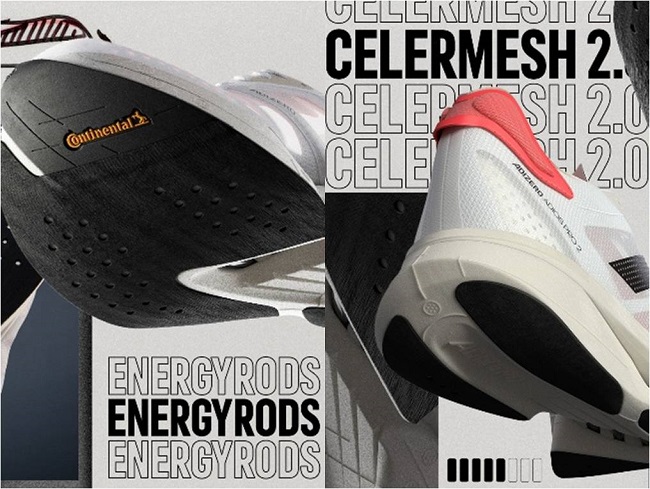

2021結合品牌三大尖端科技,推出史上最厚50mm碳纖輕量長跑鞋款adizero Prime X,邀請菁英跑者超越規則、挑戰極限!adizero Prime X採用三層LightstrikePRO中底,將模擬人體腳掌骨骼結構的爪型碳纖維EnergyRods,嵌入前腳掌區LightstrikePRO中底間,帶來極致輕量與卓越緩震性能;另一夾層更加入革命性創新技術EnergyBlades,有效提升剛性、創造卓越回彈力,吸收跑者每一步衝擊力,瞬間爆發前所未有的回饋能量。

史上最厚50mm碳纖輕量長跑鞋款adizero Prime X,將加入革命性創新技術EnergyBlades。NT$8,500

鞋面使用全新Celermesh 2.0面料科技,不僅強化透氣性,更賦予絕佳包覆與支撐,搭配擁有良好抓地力的ContinentalTM馬牌大底,兼具穩定性的同時,也能提供極具爆發性的動能回饋,帶領跑者上腳一秒超越自我速限!

adizero adios Pro 2

於2020佔滿國際馬拉松話題版面的「最速跑鞋」adidas adizero adios Pro,在短短半年內協助許多頂尖好手締造佳績。率先由肯亞女子長跑好手Peres Jepchirchir於布拉格半程馬拉松菁英賽打破女子半馬世界紀錄,隨後於世界半程馬拉松錦標賽再次刷新自我紀錄;肯亞男子長跑好手Kibiwott Kandie 同樣穿著adizero adios Pro 於瓦倫西亞半程馬拉松打破男子半馬世界紀錄。

adidas再打造超越巔峰之作adizero adios Pro 2,追求極致輕量助運動員突破競賽PB。NT$7500

adidas今再打造超越巔峰之作adizero adios Pro 2為破紀錄而生,追求極致輕量,助運動員突破競賽PB。adizero adios Pro 2延續前代中底科技,升級LightstrikePRO中底結構,重量較前代減少30克,提供更輕盈、舒適的緩震效果,成就反應靈敏的超速競賽跑鞋。同樣於雙層LightstrikePRO中底之間嵌入EnergyRods穩定裝置,減少運動中所產生的能量耗損,將緩震效果轉化為強勁推進力。鞋面採用全新升級的輕薄Celermesh 2.0面料科技,後跟處亦裝上碳纖維與尼龍的混合穩定片,讓跑者在衝刺過程提供極佳穩定與包覆。

大底前腳掌區使用ContinentalTM馬牌大底及雙層LightstrikePRO中底之間嵌入EnergyRods穩定裝置。

大底前腳掌區使用ContinentalTM馬牌大底,結合大面積橡膠大底,極致輕量同時兼具高超抓地力,助跑者專注速度表現、創造快到破表的極速體驗。

adidas adizero Boston 10

專為中長距離訓練打造的adidas adizero Boston10全新改版、強勢厚底升級並加入碳纖維裝置,提供跑者更多緩震及回彈力。首度採用LightstrikePRO與LIGHTSTRIKE雙中底科技,賦予輕盈、靈活的穿著體驗,增厚中底設計讓腳感更加回彈;新加入的EnergyRods穩定裝置與後跟碳纖維片,提供極佳的推進力與支撐,模擬正式比賽跑鞋的速度與腳感,幫助每個日常訓練都能專注進入比賽狀態。

adidas adizero Boston10全新改版提供跑者更多緩震及回彈力。NT$4690

鞋面使用極輕量工藝式網布,提供更加輕盈透氣的跑步體驗,搭配耐磨的ContinentalTM馬牌輪胎大底,即使在雨天訓練也能展現優異的抓地力與穩定性,成為跑者備戰的最佳訓練夥伴。

adidas adizero Boston10搭配耐磨的ContinentalTM馬牌輪胎大底,帶出優異的抓地力與穩定性。

全新最強競速adizero家族系列,將於7月2日起,於adidas台灣官方購物網站限量獨家上市;其中adizero Prime X、adizero adios Pro 2,於7月2日至7月4日限量快閃販售。

資料提供/adidas

責任編輯/David

運動星球

北海道馬拉松:日本夏季唯一高門檻大型馬拉松賽

2018-08-28

在馬拉松風氣盛行的日本,能讓菁英選手和一般市民共同參與的大型馬拉松賽事中,除了世界六大馬之一「東京馬拉松」 ,「北海道馬拉松」也算首屈一指的代表性賽事。北海道馬拉松在高緯度的札幌市舉辦,因為夏季天氣涼爽,成為日本唯一辦在夏季的大型馬拉松賽事。不同於最「年輕」的六大馬東京馬拉松(2018年舉辦第12屆),北海道馬拉松從1987年(昭和62年)舉辦至今,已邁入第32個年頭,從第一屆僅有439人參加,在2009年將全馬項目限時從4小時放寬到5小時後,人數大幅上漲,至2018年已有21,180人參賽。

北海道馬拉松是一場大規模的城市馬拉松賽,不僅有全馬項目的菁英、健康跑12.1K組的跑者,還有輪椅組、視障組特別參與。無論在賽道起點或是途中任何一處,都能看到綿延不斷的加油觀眾為努力的跑者打氣,絕對帶給人滿滿感動。

北海道馬拉松:日本夏季唯一高門檻大型馬拉松賽

特色 1 限時5小時、關卡失格規定 挑戰性高

以全程馬拉松而言,多數賽事的限制時間約在6-7小時之間,北海道馬拉松不僅限槍響後5小時完賽,全程更多達14個關門點,包括全馬13個、健康跑5個。如果無法在指定時間內抵達關門點,就代表「失格」必須結束比賽;在各關卡關門時間後仍在路線上的跑者,只能取下號碼牌等回收車來載,嚴苛條件包準讓參賽者體會「關關難過關關過」的挑戰性。也因如此,北海道馬拉松的完跑率偏低,2018年為81%(同年東京馬全馬完跑率為96.2%)。不過,嚴苛賽事相對吸引國內外眾多菁英選手參與,今年男女第一名分別是中國電力陸上競技部所屬運動員岡本直己,以及曾獲世大運10,000公尺金牌和5,000公尺銀牌、曾代表日本參加2016奧運的鈴木亞由子獲得。

以全程馬拉松而言,多數賽事的限制時間約在6-7小時之間,北海道馬拉松不僅限槍響後5小時完賽,全程更多達14個關門點,包括全馬13個、健康跑5個。如果無法在指定時間內抵達關門點,就代表「失格」必須結束比賽;在各關卡關門時間後仍在路線上的跑者,只能取下號碼牌等回收車來載,嚴苛條件包準讓參賽者體會「關關難過關關過」的挑戰性。也因如此,北海道馬拉松的完跑率偏低,2018年為81%(同年東京馬全馬完跑率為96.2%)。不過,嚴苛賽事相對吸引國內外眾多菁英選手參與,今年男女第一名分別是中國電力陸上競技部所屬運動員岡本直己,以及曾獲世大運10,000公尺金牌和5,000公尺銀牌、曾代表日本參加2016奧運的鈴木亞由子獲得。

2018北海道馬拉松女子組第一名由日本奧運選手鈴木亞由子獲得

特色 2 日本唯一夏季大型馬拉松賽

北海道是日本唯一在炎熱夏季還能舉辦全馬賽事的地區,而北海道馬拉松趁氣候之利,成為日本夏季唯一的大型馬拉松賽事;因為是夏季賽事加上嚴苛的限時條件,若能順利完跑北海道馬拉松,對跑者來說即是一種成就和榮譽。此外,2018北海道馬拉松同時是東京2020奧林匹克日本代表選手選拔賽、杜哈2019世界田徑錦標賽日本代表選手選拔賽,以及馬拉松大冠軍系列大獎賽2018-2019;賽道經國際田徑總會(IAAF)-國際馬拉松暨長跑協會(AIMS)認證。

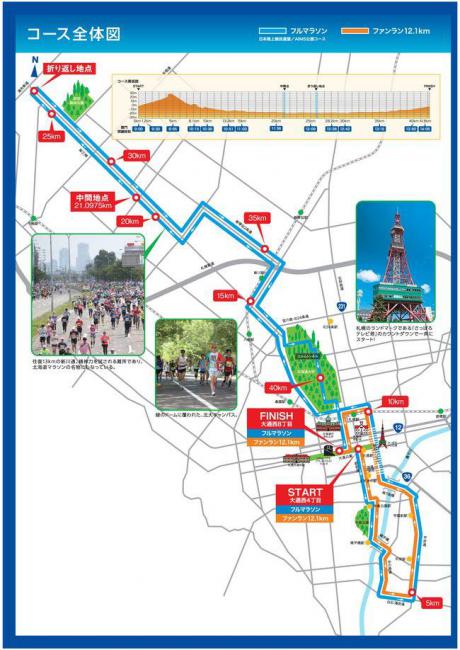

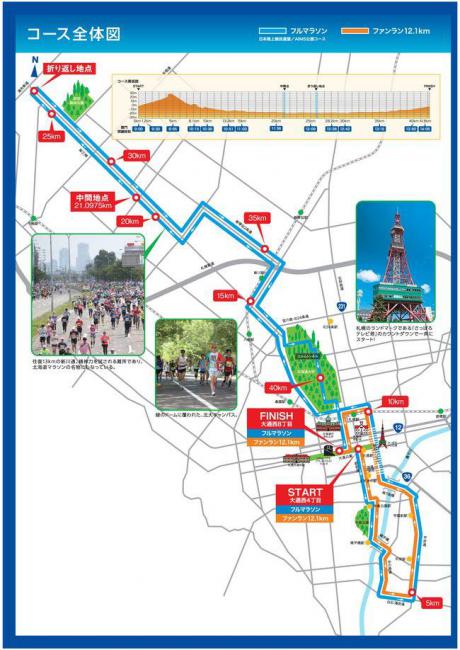

特色 3 舒適城景 跑進大學

各組跑者都從札幌地標札幌電視塔起跑,沿途跑經豐平川、北海道大學、北海道廳等特色地點,其中全馬賽道約最後3公里處(40K前後)貫穿北海道大學,跑者可在兩面綠蔭包圍下舒適跑步,同時欣賞宏偉的大學建築。

起跑點:大通公園札幌電視塔前

各組跑者同樣在大通西4丁目起跑,這裡正是大通公園內著名地標札幌電視塔前。8:30輪椅組打頭陣出發,到9:00在一聲槍鳴下,全馬、12.1K健康跑、視障組的跑者紛紛依照分區順序陸續出發。有趣的是開跑倒數時,原本顯示時間的札幌電視塔,將會改為10、9、8、7、6、5、4、3、2、1的倒數顯示。

各組跑者同樣在大通西4丁目起跑,這裡正是大通公園內著名地標札幌電視塔前。8:30輪椅組打頭陣出發,到9:00在一聲槍鳴下,全馬、12.1K健康跑、視障組的跑者紛紛依照分區順序陸續出發。有趣的是開跑倒數時,原本顯示時間的札幌電視塔,將會改為10、9、8、7、6、5、4、3、2、1的倒數顯示。

起跑點位於大通西4丁目,也就是大通公園札幌電視塔前

8公里:南7条橋/豐平川

豐平川是一條流經北海道札幌市內的河川,為石狩川的支流之一,賽道前段會橫越兩次豐平川,第一次經幌平橋,第二次經南7条橋。南7条橋因為橋面視野無阻擋,且橫跨豐平川較寬的河段,站在橋面兩側視野都相當好,可見河道、大片綠地,和遠方起伏的高樓建築。橫越豐平川之後馬上會進入創成隧道路段。

跑出創成隧道後將邁入10K全馬、健康跑分流處

40公里:北海道大學

賽道約39K處,也就是在最後3K時進入北海道大學,40K處在校內設置水站和醫療站。校園內綠蔭綿延,跑起來格外舒適,夾道兩旁更有滿滿人潮為跑者加油。北海道大學(以下簡稱北大)前身是創立於1876年的「札幌農學校」,而現在是一所國立研究型綜合大學,不僅學術排名(ARWU)位居日本第6、世界前150名,與東京大學分庭抗禮;面積更位居日本第一,廣達6億6000萬平方公尺,是排名第二的東京大學的兩倍大。

賽道40K處北海道大學校園內 ©KNT台灣近畿國際旅行社

41.5公里:北海道廳紅磚館

最後不到七百公尺處,會經過熱鬧萬分的北海道廳紅磚館,館外多不勝數的應援民眾,更有樂器表演團,為最後衝刺的跑者加油打氣。北海道廳紅磚館曾是北海道最高行政機關北海道廳所在地,為紅磚建造的巴羅克風格歐式建築,現已被指定為日本國家重要文物財,目前館內設有文書館、歷史畫廊開放民眾免費參觀,並展示有關北海道開發歷史的文物及資料,以及北方四島(南千島群島)的資料館,展示過去日本治領南千島群島時期的相關文物。

跑者跑經北海道廳紅磚館

終點42K:大通西8丁目

賽事起終點都在大通公園,不同的是起點在大通西4丁目,終點則是大通西8丁目。通過北海道廳紅磚館後,再跑經一個人山人海的直角轉彎處,終點就在眼前,別忘了高舉雙手迎向終點。抵達終點後有一尊由已故世界級雕刻家野口勇製作的黑御影石螺旋狀滑梯,優雅地迎接跑者到來。

終點位於大通西8丁目

報名

北海道馬拉松近年致力邀請海外選手參加,2018年海外參加者共417名,其中72名來自台灣。除了自行網路、郵寄或公益慈善報名,現在台、港都有專門旅行社可協助報名套裝行程,聯絡方式如下:

台灣近畿國際旅行社(股)有限公司

聯絡人:邱莉婷(Ms.Carey)

Tel:886-2-8771-7551

E-mail:carey.c@knt-taiwan.com

地址:台北市新生南路一段93號6樓之1(台北捷運忠孝新生站徒步1分)

近畿國際旅行社(香港)有限公司

Tel:2735-1166

E-mail:marathon@knt-hk.com

地址:九龍尖沙咀亞士厘道29-33號九龍中心10樓03室(MTR尖沙咀站A1出口徒步5分)

資格限制

全馬:比賽當天滿19歲以上(高中生除外)之男女,能在5小時內完成全程馬拉松者。

12.1K健康跑:比賽當日滿16歲以上之男女,在1小時45分內能跑完12.1km者。

路線

全程馬拉松

大通公園3、4丁目(站前通)-薄野-創成隧道-創成川通-北8條通(JR札幌站北口)-石山通-新川通(折返)-北海道大學-北海道廳(紅磚館)-大通公園西8丁目(北大通)

健康跑12.1K

大通公園3、4丁目(站前通)-薄野-創成隧道-創成川通-北8條通(JR札幌站北口)-石山通-新川通(折返)-北海道大學-北海道廳(紅磚館)-大通公園西8丁目(北大通)

©Hokkaido Marathon

©Hokkaido Marathon

報到攤位於大通公園內

報到攤位於大通公園內

賽道兩旁的加油民眾與團體

賽道兩旁的加油民眾與團體

上圖:終點站發水/下圖:全馬跑者終點後發冰塊

上圖:終點站發水/下圖:全馬跑者終點後發冰塊

上圖:賽後按摩區/左下:完賽後發放冰敷袋/右下:完賽後供給蛋糕、番茄及香蕉等食物

上圖:賽後按摩區/左下:完賽後發放冰敷袋/右下:完賽後供給蛋糕、番茄及香蕉等食物

全馬菁英跑者完賽後,大會立即現場發送賽事新聞報

全馬菁英跑者完賽後,大會立即現場發送賽事新聞報

全馬選手完賽獎牌

全馬選手完賽獎牌

2018北海道馬拉松相關資訊

Date 2018.8.26(日)

Start Time/Place 全馬&12.1K:9:00(日本標準時間)|大通西4丁目

Fee/Closing time

全程馬拉松:日本國內11,000JPY/海外13,000JPY|限時5小時

12.1K:6,000JPY|限時1小時45分

詳細資訊請上官網www.hokkaido-marathon.com查詢

採訪攝影/Dama

特別協力/KNT台灣近畿國際旅行社

報名

北海道馬拉松近年致力邀請海外選手參加,2018年海外參加者共417名,其中72名來自台灣。除了自行網路、郵寄或公益慈善報名,現在台、港都有專門旅行社可協助報名套裝行程,聯絡方式如下:

台灣近畿國際旅行社(股)有限公司

聯絡人:邱莉婷(Ms.Carey)

Tel:886-2-8771-7551

E-mail:carey.c@knt-taiwan.com

地址:台北市新生南路一段93號6樓之1(台北捷運忠孝新生站徒步1分)

近畿國際旅行社(香港)有限公司

Tel:2735-1166

E-mail:marathon@knt-hk.com

地址:九龍尖沙咀亞士厘道29-33號九龍中心10樓03室(MTR尖沙咀站A1出口徒步5分)

資格限制

全馬:比賽當天滿19歲以上(高中生除外)之男女,能在5小時內完成全程馬拉松者。

12.1K健康跑:比賽當日滿16歲以上之男女,在1小時45分內能跑完12.1km者。

路線

全程馬拉松

大通公園3、4丁目(站前通)-薄野-創成隧道-創成川通-北8條通(JR札幌站北口)-石山通-新川通(折返)-北海道大學-北海道廳(紅磚館)-大通公園西8丁目(北大通)

健康跑12.1K

大通公園3、4丁目(站前通)-薄野-創成隧道-創成川通-北8條通(JR札幌站北口)-石山通-新川通(折返)-北海道大學-北海道廳(紅磚館)-大通公園西8丁目(北大通)

©Hokkaido Marathon

報到攤位於大通公園內

報到攤位於大通公園內

賽道兩旁的加油民眾與團體

賽道兩旁的加油民眾與團體

上圖:終點站發水/下圖:全馬跑者終點後發冰塊

上圖:終點站發水/下圖:全馬跑者終點後發冰塊

上圖:賽後按摩區/左下:完賽後發放冰敷袋/右下:完賽後供給蛋糕、番茄及香蕉等食物

上圖:賽後按摩區/左下:完賽後發放冰敷袋/右下:完賽後供給蛋糕、番茄及香蕉等食物

全馬菁英跑者完賽後,大會立即現場發送賽事新聞報

全馬菁英跑者完賽後,大會立即現場發送賽事新聞報

全馬選手完賽獎牌

全馬選手完賽獎牌

2018北海道馬拉松相關資訊

Date 2018.8.26(日)

Start Time/Place 全馬&12.1K:9:00(日本標準時間)|大通西4丁目

Fee/Closing time

全程馬拉松:日本國內11,000JPY/海外13,000JPY|限時5小時

12.1K:6,000JPY|限時1小時45分

詳細資訊請上官網www.hokkaido-marathon.com查詢

採訪攝影/Dama

特別協力/KNT台灣近畿國際旅行社

報到攤位於大通公園內

賽道兩旁的加油民眾與團體

上圖:終點站發水/下圖:全馬跑者終點後發冰塊

上圖:賽後按摩區/左下:完賽後發放冰敷袋/右下:完賽後供給蛋糕、番茄及香蕉等食物

全馬菁英跑者完賽後,大會立即現場發送賽事新聞報

全馬選手完賽獎牌

2018北海道馬拉松相關資訊

Date 2018.8.26(日)

Start Time/Place 全馬&12.1K:9:00(日本標準時間)|大通西4丁目

Fee/Closing time

全程馬拉松:日本國內11,000JPY/海外13,000JPY|限時5小時

12.1K:6,000JPY|限時1小時45分

詳細資訊請上官網www.hokkaido-marathon.com查詢

Start Time/Place 全馬&12.1K:9:00(日本標準時間)|大通西4丁目

Fee/Closing time

全程馬拉松:日本國內11,000JPY/海外13,000JPY|限時5小時

12.1K:6,000JPY|限時1小時45分

詳細資訊請上官網www.hokkaido-marathon.com查詢