慢跑者的3大天敵

2016-08-11

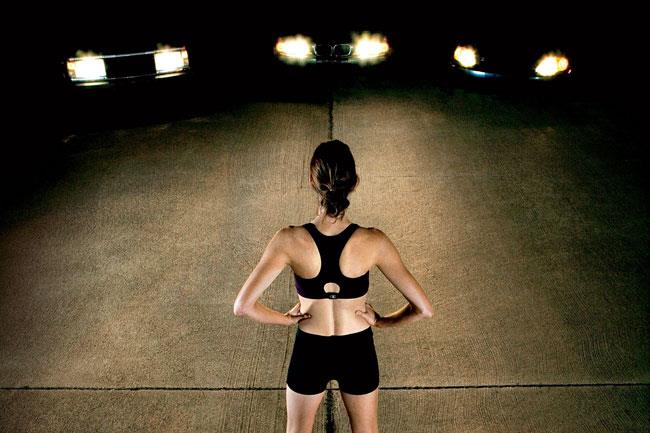

慢跑者有三大天敵:駕駛、惡狗和醫生。前面兩者都還算好解決。汽車是邏輯科技的一部分,我們已經學會了如何與它相處。而沒有車也其實很難生存。在車陣中跑步,能讓跑者隨時警覺,謹慎敏捷的人應該可以存活下去。

惡狗更不是問題。畢竟,狗跟我們一樣,只不過是另一種動物。狗也會以和我們差不多一樣的方法,對侵略行動、佔領牠的地盤和其他侵犯做出反應。只是狗在表現牠的感受時,比較自然、不受拘束。當慢跑者變得更如同跑者、更靠身體行動、更像動物敏銳,就會發現,狗比較像是朋友,而非敵人。

然而,醫生就沒那麼容易了。醫生是人。既然是人,就不像機器那樣依循邏輯,也不像動物那麼好預測。但既然是人,就容易受騙,就會有「什麼才是真相」的主見。最糟糕的,是傾向「利他主義」。在大部分情況下,醫生都是利他主義者。他們之所以被那個職業接受,也是因為他們的利他主義,願意為和他們共同生活的人類無私地奉獻。但不幸的是,就像奧斯卡.王爾德 (Oscar Wilde) 說的,一個人做極其愚蠢的事,通常都是出於最崇高的動機。

慢跑者必須繼續應付這種崇高和愚蠢。他不斷閱讀關於運動危險的愚蠢文章,這些文章都是高貴、可敬的醫生寫的,而唯一的目的只是想幫助慢跑者。

最近,慢跑被說成是最浪費也最危險的運動形式。有人告訴慢跑愛好者,說他們可能會有很多種疾病,從疝氣到椎間盤破裂、從乳房下垂到靜脈曲張。

但什麼是真的?慢跑真的既危險又浪費時間嗎?還是,如同慢跑者所堅持的,是最經濟、最安全又最充實的健身計畫?慢跑者會比一般人更容易得到疝氣、背痛、女性骨盆問題和腎下垂嗎?或者,這些狀況完全是由於易感個體、天生原生質缺乏等因素,與跑步和慢跑並無相關呢?每天花十五到六十分鐘慢跑,會危害健康嗎?還是,因為我們做的其他事情,妨礙了我們享受生活,導致疾病和早逝呢?

我們慢跑者有一整套和醫生不同的答案。中立而猶豫不決的人,可以好好思考,慢跑究竟是什麼。更重要的,是他們可能會試一試。

慢跑或跑步,是讓身體移動最有效而自然的方法。如果做得正確,慢跑者就可以用他最大也最有力的肌肉,在他的環境中流暢地穿梭來回。他平穩地推進,受到的衝擊最少。

臀部以上的身體用來平衡,而腹部肌肉則用來呼吸。

腳跟最早和地面接觸,足部在仍然彎曲的膝蓋下方,這樣可以避免身體上下震動,肩膀也因此與地面保持水平。整體效果是一種流暢的身體活動。慢跑者可以同時跟伙伴講話,是沒有壓力或負擔的運動。

大約三分之二的慢跑者都曾經有過運動傷害,這些傷害都是因為足部不強壯,還有肌肉群變得太緊且過度發達,同時拮抗肌群變得無力。結構性和姿勢性這兩種問題都很容易矯正。足部的問題可以用足弓墊,有時候需要個別訂製就是了;肌肉不平衡,則可靠每天的預防活動來解決。

在為跑者寫醫療建議專欄的七年之中,我從沒聽過任何受傷的跑者後悔慢跑。令慢跑者主要掛心的,是在他不能跑步時所經歷的「靈魂暗夜」。

那些說慢跑有危險性的文章,雖出於善意,但沒有太多作用,只能顯示,當人類想要做自己能做的所有事情時,傳統醫療是不足的。不過,對於這些「卓越疾病」,傳統醫療仍有提供適切的照顧。而所需要知道的,則是去哪裡才能找得到這樣的照顧。

在醫生找到答案之前,他們仍是慢跑者的天敵。就像對汽車和惡狗一樣,最好躲遠點。

©FREDRIK BRODEN/Runner's World

書籍資訊

◎文字摘自遠流出版,喬治‧席翰著作《我跑步,所以我存在:美國跑步教父關於運動的18種思索》,這是一本1978年問世以來,38年間深受讀者歡迎,歷久不衰的跑者聖經!

「我們每個人都很獨特,天生就具備與其他人不同的潛能。

成功來自於發現真正的自己,做自己,開發自己未開發的潛能。」

◎跑步,一種全面的體驗……

為什麼跑步?為什麼運動?不只是為了健康,更是為了「超越」。同時,這也是內心的催促。運動不是化驗,而是治療;不是磨練,而是獎賞;不是問題,而是答案。

美國跑步教父席翰醫生,作為慢跑風潮推手的他在本書中,剖析跑者的身心靈,並援引文學、哲學、心理學、醫學等與運動相關的觀點,從作息的調整、體態的訓練、心靈的整合,到跑步時的掙扎拉拔、賽後心境的舒坦與超脫,皆有動人且深刻的描述。

我們可以從這本書裡,看到一個平凡人為了所愛之事,奉獻出他最偉大的堅強、無法摧撓的意志與勇氣,他步伐不停地練習生活、尋找真實、體驗純粹,堅持活在自己的水準之上。

翻開這本書,我們不能保證,你會從此熱愛上跑步或任何一項運動,但你絕對會因此得到激勵,想要開始嘗試跑步或者運動,並且從中得到自然的快感、真實的超脫,甚至追求你真正渴望的人生!

書籍資訊 請點此

◎文字摘自遠流出版,喬治‧席翰著作《我跑步,所以我存在:美國跑步教父關於運動的18種思索》,這是一本1978年問世以來,38年間深受讀者歡迎,歷久不衰的跑者聖經!

「我們每個人都很獨特,天生就具備與其他人不同的潛能。

成功來自於發現真正的自己,做自己,開發自己未開發的潛能。」

◎跑步,一種全面的體驗……

為什麼跑步?為什麼運動?不只是為了健康,更是為了「超越」。同時,這也是內心的催促。運動不是化驗,而是治療;不是磨練,而是獎賞;不是問題,而是答案。

美國跑步教父席翰醫生,作為慢跑風潮推手的他在本書中,剖析跑者的身心靈,並援引文學、哲學、心理學、醫學等與運動相關的觀點,從作息的調整、體態的訓練、心靈的整合,到跑步時的掙扎拉拔、賽後心境的舒坦與超脫,皆有動人且深刻的描述。

我們可以從這本書裡,看到一個平凡人為了所愛之事,奉獻出他最偉大的堅強、無法摧撓的意志與勇氣,他步伐不停地練習生活、尋找真實、體驗純粹,堅持活在自己的水準之上。

翻開這本書,我們不能保證,你會從此熱愛上跑步或任何一項運動,但你絕對會因此得到激勵,想要開始嘗試跑步或者運動,並且從中得到自然的快感、真實的超脫,甚至追求你真正渴望的人生!

書籍資訊 請點此

運動星球

梅雨季練跑不能停 BROOKS 防潑水裝備滿足雨天跑步需求

2022-05-31

渴望跑步的心不會被雨澆熄,但梅雨季來臨總要被迫停止練跑,跑者們最關心窗外的天氣,雨一暫緩就想出門跑步,但濕漉漉的地面也無法令人放心的邁步向前。美國專業跑步品牌BROOKS為跑者提供能適應全天候的跑鞋、越野鞋、外套等頂級裝備,雨季必要的防潑水裝備,BROOKS 都能滿足你!

梅雨季練跑不能停 BROOKS 防潑水裝備滿足雨天跑步需求(圖為GHOST 14 GTX魔鬼系列14代 GTX款)

GHOST 14 GTX 魔鬼系列 14 代 GTX 款

GHOST 14 魔鬼系列 14 代,是以流暢柔軟的跑感為核心的熱門系列,Q 彈的中底和策略性分段防震大底,展現優秀的動能轉換。BROOKS 和防水專家 GORE-TEX 合作,將 GORE-TEX®Invisible Fit「微型貼合技術」應用於 GHOST 14 鞋面。有別於過去的 GORE-TEX 防水襪套,微型貼合技術的防水薄膜是直接與鞋面網布貼合,實現輕盈、透氣與防水的最佳組合,無論是雨天跑步、還是日常通勤,都能為你的雙足維持乾爽舒適。

CASCADIA 16 GTX 卡司卡迪亞系列16代GTX款

CASCADIA 16 GTX 卡司卡迪亞系列 16 代 GTX 款

BROOKS 越野鞋款 CASCADIA 16 GTX 卡司卡迪亞系列 16 代 GTX 款,是專為山路地形設計的越野跑鞋,柔軟的中底材質和結構能即時適應崎嶇地形,再加上導引活性黏橡膠大底,能穩穩抓地、推動向前!除了配備優異的防碎石與尖銳物穿刺的防護盾牌,鞋面內裡貼合 GORE-TEX®Invisible Fit 防水透氣微孔膜,讓跑者無懼路面水窪,放膽加速,盡情暢遊大自然。

All ALTITUDE 防風防潑水外套

All ALTITUDE 防風防潑水外套

忽冷忽熱的梅雨季,最需要能收納折疊、隨身攜帶的外套。All ALTITUDE 防風防潑水外套,採用專利 DriLayer® Seal 防風防水布料,輕量多層針織結構,輕薄又帶有彈性,完全符合你對舒適乾爽的期待!更棒的是可以整件收納於帽子的口袋,輕鬆隨身攜帶,讓你從容應付突如其來的天氣變化。

CANOPY 防風防潑水外套

CANOPY 防風防潑水外套

BROOKS CANOPY 外套,是2018年波士頓馬拉松冠軍得主Desiree Linden的御用冠軍外套,幫助他在賽前賽後保暖,以及在日常濕冷的惡劣天氣中維持訓練。布料採用專利 DriLayer® Seal 防風防水布料,極輕量且防撕裂,具備極佳溫度調節及攜帶性,能全件收納於背後口袋,輕鬆滿足你隨時的跑步需求。如此高機能的跑步外套,還是 100% 回收纖維製成的環保外套!使用相當於 13 個塑料寶特瓶的環保纖維製成,更獲得 Bluesign® 嚴苛的無毒標準認證標章。

STRIDE 跑步隨身腰包

BROOKS 的人氣跑步隨身包,專為跑步所設計,100% 環保尼龍採用回收廢料及漁網,輕巧耐用又防水;1 公升的充足空間可收納手機、卡片和鑰匙;背帶是柔軟的彈性鬆緊帶,帶扣可調整至貼合身體,跑步時袋包不會晃動干擾行動,穩妥地跟著你完成每一趟運動!

STRIDE 跑步隨身腰包

資料來源/BROOKS

責任編輯/Dama

運動星球

2017文山道南河濱親子路跑 馬英九與千名跑者一起跑出健康

2017-09-18

2017文山道南河濱親子路跑,9月17日早上於政治大學體育場溫馨開跑!路線從國立政治大學出發,前總統馬英九與千餘參與民眾熱情參與,慢跑在景美溪左岸,享受初秋的微涼清新空氣,同時欣賞文山區的河濱風光。

2017道南河濱親子路跑溫馨起跑!

賽事分為3公里組及10公里組,3公里組由前總統馬英九、賴士葆立委、新台灣人文教基金會執行董事金溥聰、主播鍾沛君及台北市立大學戴遐齡校長領跑,與民眾一起慢跑在文山區道南河濱公園,享受早晨休閒時光。

由前總統馬英九、賴士葆立委、新台灣人文教基金會執行董事金溥聰、主播鍾沛君及台北市立大學戴遐齡校長為3公里領跑。

由新台灣人文教基金會及立法委員賴士葆共同主辦的「2017文山道南河濱親子路跑」,活動目的希望能夠提升全民運動風氣,鼓勵親子一同參與戶外運動、親近大自然,也提供親子能夠共同參與賽事的可貴經驗,串連家庭情感與健康生活。賽事當天更邀請文山區當地表演團體,為賽事帶來一系列精彩的表演活動,參賽選手完賽後也可以參與摸彩活動,60項以上的精美好禮讓跑者滿載而歸!

家庭、親子一同參與賽事。