運動星球

跳繩助長高 怎麼跳比較好?

2016-09-08

跳繩可以幫助孩童長高?沒錯!據中視新聞報導,國內醫師證實,從小一開始每天跳繩一百下,每多一個年級再增加一百下,就可以刺激生長板,達到長高的目的。不過香港研究更發現,跳繩消耗脂肪的效果更好,只要跳30分鐘,就等於跑步2.5公里和游泳45分鐘。聯合報也報導,陽明大學副教授劉影梅建議,小學學童每天跳繩三十分鐘,可分成十次循環,每個循環跳一分半鐘,休息一分半鐘,且不要急跳急停,要停時可慢跳、或改為步行。學童可利用在校的早自習、課間及課後,或回家後的時間,分次把十個循環跳完。

成長中的學童保持跳繩習慣有助長高。 ©skiprope.co.kr

跳繩的好處

跳繩是一種讓全身都可參與到的一種重複性的運動。跳繩時,你的雙手應該要與雙腳做好協調,如此才能增加跳躍的速度。藉由這項運動,你的大腦會需要對於跳繩的方向、距離、速度和身體位置做出快速的計算,如此對於腦部也是一個很好的訓練。跳繩更是一個能改善你身體平衡、協調性與對於環境空間知覺訓練的全身性運動。

如何選擇跳繩

根據使用者的身高,跳繩也有相應的長度,購買時可向店家洽詢最適合的長度。如果你是初學者,建議你選購稍微長一點的繩子,長的繩子甩起來速度較慢,使用上會比較容易駕馭,等到你上手了之後,再選購短一點的繩子,便可以加快訓練的節奏速度。

跳繩小技巧

◎跳繩時,腳跟提起,以前腳掌出力往上跳。

◎不用跳太高,只要離地幾公分,讓繩子可以從腳下快速通過即可。如此還可以避免小腿變粗。

◎用手腕轉動繩子,而非手臂。

◎手腕應該在比腰部稍高的位置,或在你身高中心再往上一點的位置。

◎身體挺胸,不要低頭,雙眼直視正前方。

◎保持速度的節奏,不要忽快忽慢。

◎多加練習,你可以更容易抓到「跳感」。

運動星球

不懂FITT原則前千萬不要說你有在健身!關鍵4大因素讓健身目標更明確

2019-08-02

當你想要開始透過運動變強壯時,是否就跟著別人的訓練課表進行操作?其實,每個人都有不同的訓練目標與當下的體能狀況,因此,了解FITT原則就能幫助你建構出一個更有效率的健身目標及訓練計劃。

想要開始透過運動變強壯時,是否就跟著別人的訓練課表進行操作?

所以,想要讓自己從懵懂無知到有目標的訓練,FITT原則所代表的四個要素,你就必需要清楚明瞭,接下來我們將針對FITT所代表運動的頻率(Frequency)、強度(Intensity)、時間(Time)和型態(Type)這四要素來做說明。

FITT所代表運動的頻率(Frequency)、強度(Intensity)、時間(Time)和型態(Type)。

1.頻率(Frequency)

設計出一套訓練計劃的第一個工作就是「你的訓練頻率」,這通常取決於多種因素包括你正在做的訓練型態、訓練時的強度、身體狀態以及你的訓練目標。一般而言,在美國運動醫學學院所制定的運動指南,提供了一個確定訓練頻率的基準:

有氧運動:根據你的目標建議每週5天的中等強度運動或3天的強烈運動,以改善身體的組成及狀況,如果你是想要減肥的人就必需要更頻繁的訓練,基本上會設定為每週6天。

阻力訓練:建議的頻率是每週2-3次非連續訓練,然而,你的頻率通常取決於你正在做的訓練肌群;因為你想每周至少訓練到同個部位肌肉2次,因此,你就必需要做一個分開性的訓練規劃,例如上半身與下半身,這樣就能讓你的訓練比每次練全身要的更加頻繁。

2.強度(Intensity)

所謂的強度與訓練時的訓練程度有關聯,要如何改變強度就會取決於你目前正在執行的訓練類型,同樣分為下列兩種常見的運動類型:

有氧運動:對於有氧運動通常會通過心率、自覺用力係數量表(RPE)、談話測試、心率監測這些措施的組合來監測訓練強度,一般來說是建議以適度的強度進行穩態訓練;也可採用以較高的強度進行較短的時間來進行間隔性訓練,這裡建議最好是混合使用低強度、中等強度和高強度的有氧運動,這樣可以刺激不同的能量系統並避免過度訓練。

阻力訓練:要監測阻力訓練的強度將會用到不同的參數,你的強度是由做的練習、舉重的重量以及做的次數所組合而成。強度可能會根據你的訓練方式而改變;一般來說是舉起足夠的重量,這樣你就能完成你目標的數量,通常都會抓1RM的60-80%做為訓練強度基準,但如果你的目標是減肥或增加肌耐力,那你就必需要調降1RM的百分比舉起更輕的重量以獲得更多的次數。

所謂的強度與訓練時的訓練程度有關聯!

3.時間(Time)

訓練計劃的第三個要素是每次訓練期間的時間,由於我們每個人應該要訓練多長的時間,這沒有一套規則,因為,這通常會取決於你的健康狀況以及你目前要進行的訓練型態。

有氧運動:運動指南建議一天至少累積30-60分鐘的有氧運動,但訓練的持續時間會取決於你正在做什麼形式的有氧;如果你是初學者可以從15-20分鐘開始;如果你正在進行穩定狀態的有氧運動,例如跑步或使用有氧運動機器,就可以將訓練時間提升成30-60分鐘;如果是正在進行間歇運動並以非常高的強度訓練,那你的訓練時間就可以縮短成20-30分鐘。在進行各種不同強度和持續時間的訓練將為你提供穩定且平衡的有氧運動項目。

阻力訓練:在阻力行的訓練項目時間,會取決於你所做的訓練強度、訓練部位與訓練安排,通常來說都會採用8-10種運動類型,每個運動類型1-3組8-12的重複次數,組間休息1-3分鐘。例如你全身訓練可能需要一個小時的時間;而採用分開性的訓練就需要更少的時間,因為訓練的肌群也相對的減少。

4.型態(Type)

屬於FITT原則的最後一個部份就是型態(Type),也是訓練時最重要也最容易控制的一個因素,可免過度的運動傷害或訓練的高原期,如論是增肌或減脂都跟它息息相關。

有氧運動:其實,有氧運動很容易改變,因為只要任何讓你心跳與呼吸加速的運動可以稱為有氧運動,包括跑步、散步、騎自行車、跳舞和橢圓機訓練都是有氧運動,要讓有氧運動不無聊的秘訣,就是保持2個以上的有氧運動交替進行。

阻力訓練:它包括運用啞鈴、槓鈴、壺鈴或是機器等訓練方式,來有效率的刺激並訓練你的肌肉組織,另外,使用自身體重的徒手訓練也被認為是阻力訓練的一種形式,你可以輕鬆的改變訓練重量、訓練角度與訓練次數,達到你想要的肌肉目標,例如金字塔型訓練或是減量是訓練都可以讓組力訓練達到更好的效果。

屬於FITT原則的最後一個部份就是型態(Type),也是訓練時最重要也最容易控制的一個因素。

結論

當你懂得使用FITT原則及操作方式,就能讓實質的訓練獲得更好更有效率的成果,同時,它還可以幫助你弄清楚如何安排訓練方式與器材,避免身體適應或過度使用的問題產生,所以,當你還沒搞懂FITT原則時,請不要說你懂健身或運動。

資料參考/bodybuilding、insights

責任編輯/David

運動星球

找出適合自己瘦身的8個方法

2017-05-24

為什麼會有蝴蝶袖?

很多媽媽在生產後手臂都會比以前粗,這種手臂贅肉很結實,因此有時看起來也像肌肉,但到底為什麼會有蝴蝶袖產生呢?其實蝴蝶袖形成的最大原因,就在於手臂、肩膀、脖子等部位活動量不足,使得血液循環不佳,才會容易堆積脂肪。

「什麼啊?!我每天都要背10公斤重的孩子,還要做一堆家事,怎麼會活動量不足?」

你是否也這樣感到困惑 ?當然像是背孩子、提重物等都是瞬間出力的行為,當然也能算是活動量。但比這個更大的問題,在於手臂施力時,脖子、肩膀、背部也會同時出力,這樣反而會使得這些部分的肌肉變得僵硬。

如果沒有當下放鬆這些部位的肌肉,還是會阻礙血液循環,使得體內老化廢物在該部位堆積,進而使手臂變得粗壯。

補強運動生活中的瘦身 1 擺脫蝴蝶袖

1. 可修飾上臂,首先雙腳張開與肩同寬,膝蓋稍微彎曲。

2. 雙手舉握水瓶,上半身往前彎45度,雙手張開往後上方伸展後,再往下收回使手肘呈90 度。記得在雙手往後拉時徐徐吐氣,手臂往下拉回時深呼吸。本動作以15 ~ 20次為一組,一次需實施2 ~ 3 組。

Tips

固定手肘位置,肩膀放輕鬆,做這個動作時記得不要駝背。

固定手肘位置,肩膀放輕鬆,做這個動作時記得不要駝背。

更有甚者,一般在背孩子或做家事時,與其說是運動到了肩膀,不如說只使用了手部與手肘下方的肌肉而已。說到要確實運用手臂肌肉,至少要連同肩膀都活動到才算數,如果沒活動肩膀,只活動手肘下方的手腕等部位,自然就只能長出蝴蝶袖而已。

不過手臂變粗之後,只要多多活動還是會再瘦回來喔!記得時常抽空抬頭挺胸,將手臂往後拉做擴胸,或是雙手交握往上下伸展、多多活動手臂、肩膀、脖子等部位的肌肉。

補強運動生活中的瘦身 2 消除背部贅肉

1. 左手握著水瓶,另一隻手放在膝蓋上。

2. 握住水瓶的手肘呈90 度往背後提起後放下,接著換邊做一次。在做這個動作的過程中,手肘應擦過肌肉,手肘提起時吐氣,放下時則吸氣。本動作以15 ~ 20 次為一組,一次需要實施2 ~ 3 組。

Tips

舉起手的這一側肩膀要放鬆,改以背部的力量來支撐上半身的角度,記得不要駝背。

舉起手的這一側肩膀要放鬆,改以背部的力量來支撐上半身的角度,記得不要駝背。

令人討厭的小腹、虎背、蝴蝶袖與大腿肥肉!

有了年紀之後又生了小孩,此時的女性多少都開始注意到身體出現年齡性的贅肉。身體各處肥肉累積,小腹突然變大、胸膛少了肌肉、手臂也出現贅肉而變得粗壯。不僅如此,屁股也變得又大又平,大腿也是多了好多贅肉,其他像是肩膀、腰腹、背部等部位的肥肉,也都從某個瞬間開始變得像肌肉一般結實僵硬,甚至還帶來身體各處的疼痛。

這就是部位性的肥胖,這些特定部位會堆積許多肥肉的原因,就在於那些部位的血液循環不佳。由於血液扮演提供身體細胞營養並帶走體內廢物的功能,血液循環不佳就會妨礙體內廢物的排出,造成贅肉在該部位累積。換句話說,就是體內毒素堆積在身體各個部位的意思。

特別是在生產育兒與反覆家事活中,我們會頻繁使用身體特定關節與肌肉。這樣下來受到壓力的肌肉就會持續維持緊張,並因此累積贅肉,長久下來就跟著改變了體型。

補強運動生活中的瘦身 3 告別青蛙大肚

1. 首先躺在軟墊上,雙手雙腳同時往天花板方向舉起。

2. 抬起上半身,使手指盡可能碰到腳尖後再躺下,在頭部躺回地面之前重新起身。反覆這個動作,上半身抬起時吐氣,放鬆時則跟著吸氣。本動作以15 ~ 20 次為一組,一次需實施2 ~ 3 組。

Tips

放鬆脖頸,下巴與胸前保持約一個拳頭的空間。

放鬆脖頸,下巴與胸前保持約一個拳頭的空間。

常被稱為小腹的腰腹,也是很難減掉的部分,隨著年齡增長、基礎代謝量的下降與荷爾蒙的變化,真的很容易出現腰腹肥胖的情

形。因為能夠自然被消耗的卡路里降低許多,光從少吃下手並不能解決小腹的問題。

很可惜的是,我們就算專注在腹肌運動上,也沒有那麼容易消除小腹,唯一的方法就是靠飲食控制與規律的運動,將身體整體的脂肪

量減低之後再配合腹部的運動,才有辦法成功修飾腰部身材。

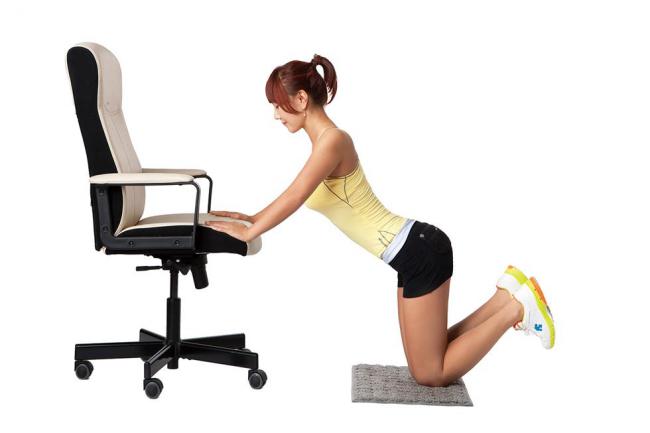

補強運動生活中的瘦身 4 辦公室運動—上半身

1. 在地面鋪一塊軟墊在膝蓋下,雙手大幅張開撐在椅面上。

2. 維持此姿勢做俯臥的動作,臀部朝上,手肘則朝向外側,每回在深呼吸的同時,將胸口盡可能貼近椅子、彎曲手肘,接著再慢慢吐氣回到原位。本動作以15 ~ 20 次為一組,一次需實施2 ~ 3 組。

Tips

手臂彎曲時,胸口在碰上椅墊前就隨即重新伸直手臂。如果初學者在做這個動作時臀部容易往後上方抬起,不妨先試著讓背部與臀部維持一直線,先將臀部放下來再做。切記椅子要先固定住不要滑動。

手臂彎曲時,胸口在碰上椅墊前就隨即重新伸直手臂。如果初學者在做這個動作時臀部容易往後上方抬起,不妨先試著讓背部與臀部維持一直線,先將臀部放下來再做。切記椅子要先固定住不要滑動。

刺激肚子、背、肩膀肌肉:上半身肥胖型

上半身肥胖是一種上半身肌肉不足、下半身體脂肪過多的體型。重心主要在身體上半身部分,尤其肩膀與背部都堆積了許多無用的贅肉,為了提升上半身各部位的血液循環,必須多多活動並增加刺激。

通常這樣的體型特徵是,肩膀往前傾斜,腹部無力、肌肉疲弱、體內循環也不佳,因此在腹部堆積了水管般粗壯的脂肪。此時,必須先靠運動矯正傾斜的肩膀與彎腰駝背的姿勢,去除長年累積的體脂肪。

背部肌肉同樣要靠運動來端正脊椎及排除體內老化物。此外,消除缺乏腹肌的青蛙大肚讓腹部恢復平坦狀態,則是運動的關鍵。

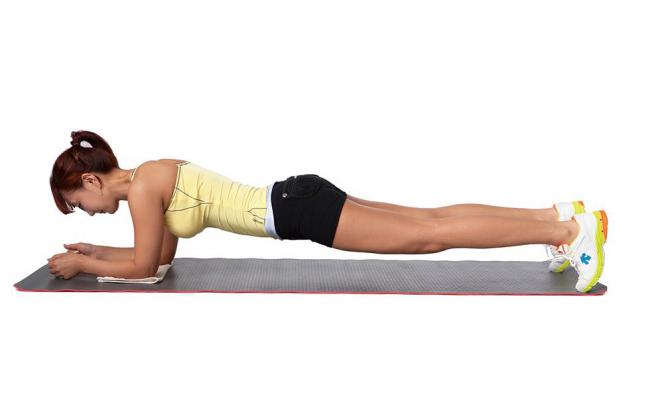

補強運動生活中的瘦身 5 抹布擦地運動

1. 贅肉會給腹部部位帶來壓力,這個動作能消除這項障礙。首先先呈俯臥姿勢,並在手肘下方墊上一塊抹布。

2. 一邊深呼吸、吐氣,一邊將身體挺起,整個身體呈現一致的水平線,維持約10 ~ 20 秒後放鬆回地面,每回需進行3 次。

Tips

腿部以腳尖支撐,下巴內縮,使背、腰、臀呈一直線。

腿部以腳尖支撐,下巴內縮,使背、腰、臀呈一直線。

上半身肥胖的人,由於下半身無法支撐上半身體重,因此關節往往很脆弱,此時往往會因腿部肌肉疲弱,而完全不想做下半身的運動,只強調上半身的修飾。但其實越是這樣,越應著重上下半身運動的平衡。

由於膝蓋與腳踝關節,必須承受上半身沉重的體重,可能會面臨過大的壓力,因此在運動前應先實施伸展運動來充分放鬆關節,並鍛鍊腿部肌肉,使膝蓋與腳踝周邊的肌肉夠結實,才能平衡上下半身的負重,並提升卡路里的消耗減輕體重。

之後如果能矯正崩壞的骨盆、提臀,則臀部底下堆積已久的贅肉也能被消除,腿看起來就會比較修長,而對上半身肥胖者而言,最要注意的就是少吃甜食。

Tips 邊看電視邊消除橘皮組織

懷孕生產後,膨脹的腹部上布滿橘皮組織(cellulite),如果用雙手掐掐看肚子,就會發現好像有一團一團的東西在裡面,那就是所謂的橘皮組織。去除這些脂肪團的方式,以運動搭配按摩才有效果。可以在手上抹上乳液或乳霜,再反覆用手從肚臍下方往上推,這樣做可以破壞橘皮組織,使皮膚恢復彈性。

而做這個動作時,應以一天一次,一次10分鐘為限,不妨養成在看電視時,邊做腹部按摩的習慣。

懷孕生產後,膨脹的腹部上布滿橘皮組織(cellulite),如果用雙手掐掐看肚子,就會發現好像有一團一團的東西在裡面,那就是所謂的橘皮組織。去除這些脂肪團的方式,以運動搭配按摩才有效果。可以在手上抹上乳液或乳霜,再反覆用手從肚臍下方往上推,這樣做可以破壞橘皮組織,使皮膚恢復彈性。

而做這個動作時,應以一天一次,一次10分鐘為限,不妨養成在看電視時,邊做腹部按摩的習慣。

補強運動生活中的瘦身 6 辦公室運動—手臂

1. 這是能幫助消除手臂脂肪的運動,首先請先坐在椅子上,雙手置於骨盆旁邊的椅面。

2. 提起大腿內側將臀部移開椅面,手臂跟著彎曲,接著深呼吸將臀部往下坐,之後再慢慢吐氣重新伸直手臂、抬起臀部。本動作以15 ~ 20 次為一組,一次需實施2 ~ 3 組。

Tips

椅子要先固定住,雙手手肘向後呈直角,注意不要讓肩膀位置低於手肘,臀部也不宜距離椅面太遠。

椅子要先固定住,雙手手肘向後呈直角,注意不要讓肩膀位置低於手肘,臀部也不宜距離椅面太遠。

避免重鹹食物:下半身肥胖型

這是一種贅肉多半都堆積在臀部、大腿與小腿的肥胖類型。這種體型對下半身負重而言也同樣嚴重,因此只要稍微勉強身體活動一下,就會造成下肢疲勞。由於這類型的人,只要吃多重鹹的食物就會造成下半身浮腫,因此更要格外小心。

不過,偶爾也會有人覺得下半身看起來比較粗壯的原因,是因為有肌肉。但這是種誤解,主要還是因為血液與淋巴液累積在下半

身、無法順利循環才會造成肥胖現象。

下半身肥胖者而言,運動目標就應建立在放在促進下半身循環,利用大腿與臀部肌力運動去除皮下堆積的脂肪。骨盆肌肉、大

腿肌肉以及小腿部分,都能透過伸展運動消浮腫。此外,也有專門對付大腿後側橘皮組織的鍛鍊運動,可以讓腿部變得修長。

補強運動生活中的瘦身 7 修飾大腿

1. 雙手插腰,深呼吸邊將右腿抬起,右腳膝蓋呈90 度。

2. 慢慢吐氣的同時,將已抬起的右腿往前放下,左腳往前蹲下膝蓋呈90 度弓箭步。連續做15 次之後,換邊做。

Tips

舉起的前腿膝蓋保持在90 度,弓箭步時的後腿膝蓋也應同樣維持90度(參考圖示),記得背部挺直、下巴內縮。

舉起的前腿膝蓋保持在90 度,弓箭步時的後腿膝蓋也應同樣維持90度(參考圖示),記得背部挺直、下巴內縮。

多管齊下,我們可以將重心放在擁有均衡的身體發展上,為向來貧弱的上半身培養足夠的肌肉、鍛鍊豐滿的胸部並矯正腰與背,這樣才能擁有漂亮的身材。

而下半身肥滿者,應注意飲食是否清淡,並搭配運動來調整體質,要注意飲食的重鹹會讓身體想尋找更多水分,很容易就浮腫,間接妨礙血液循環造成肥胖。

盡量避免重鹹的食物,養成飲食清淡的習慣,另外,每天做小腿伸展與足浴也很有幫助。

Tips 只要勻稱的小腿!

有些人太認真做有氧運動,小腿反而變得和田徑選手一樣粗,跑得太盡力反而讓小腿形成肥壯的肌肉,但我們不是純粹為了維持健康才開始運動的嗎?想要擁有美麗的雙腿,應該要避免太勤奮跑步,注意過度爬樓梯也會導致一樣的後果。

有些人太認真做有氧運動,小腿反而變得和田徑選手一樣粗,跑得太盡力反而讓小腿形成肥壯的肌肉,但我們不是純粹為了維持健康才開始運動的嗎?想要擁有美麗的雙腿,應該要避免太勤奮跑步,注意過度爬樓梯也會導致一樣的後果。

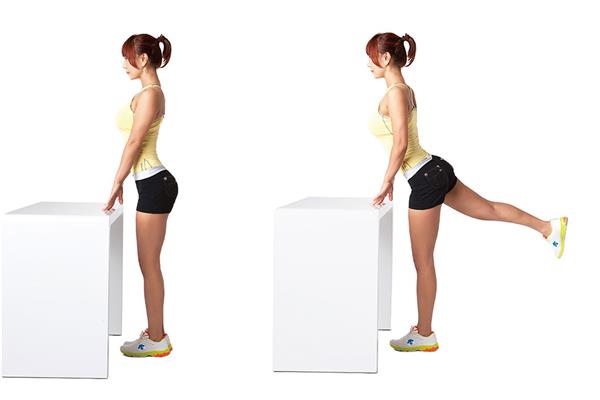

補強運動生活中的瘦身 8 洗碗運動

1. 這是修飾腿部線條的運動,手輕觸水槽邊緣,慢慢呼吸的同時,將右腳往後上方舉起。

2. 做15 ~ 20 次動作後,另一腳也以同樣方法實施。

Tips

臀部盡量不要往後推,注意僅需要將腿部抬起,後腿放下時,在碰到地面之前,隨即重新往後上方踢。

臀部盡量不要往後推,注意僅需要將腿部抬起,後腿放下時,在碰到地面之前,隨即重新往後上方踢。

書籍資訊

◎圖文摘自布克文化出版, 趙英善著作《塑身女王趙英善:韓國最強童顏美肌魔女的美體訓練祕笈》一書。

曾經是體重將近75公斤、因為全身疼痛而罹患嚴重憂鬱症,甚至一度封閉心房拒絕與人接觸的臃腫大嬸,現在成功變身為擁有人人稱羨童顏美肌的魔女。韓國人最想要的個人美體美體訓練師─塑身女王趙英善,不藏私的美體祕笈正式公開!

書籍資訊 請點此

◎圖文摘自布克文化出版, 趙英善著作《塑身女王趙英善:韓國最強童顏美肌魔女的美體訓練祕笈》一書。

曾經是體重將近75公斤、因為全身疼痛而罹患嚴重憂鬱症,甚至一度封閉心房拒絕與人接觸的臃腫大嬸,現在成功變身為擁有人人稱羨童顏美肌的魔女。韓國人最想要的個人美體美體訓練師─塑身女王趙英善,不藏私的美體祕笈正式公開!

書籍資訊 請點此