運動星球

堅持到最後!奧運史上最感人的馬拉松墊底者──John Akhwari

2017-01-17

對於奧運種種令人難忘的記憶,往往是與勝利者緊密相連,是奪金的那一刻、是成功的歡呼,以及喜極而泣的淚水。然而,奧運史上最感人的一句話,並非來自冠軍得主,而是一位墊底的選手。那是在1968年的墨西哥城夏季奧運會上,代表坦尚尼亞參加馬拉松比賽的選手阿赫瓦里所說的一句話。

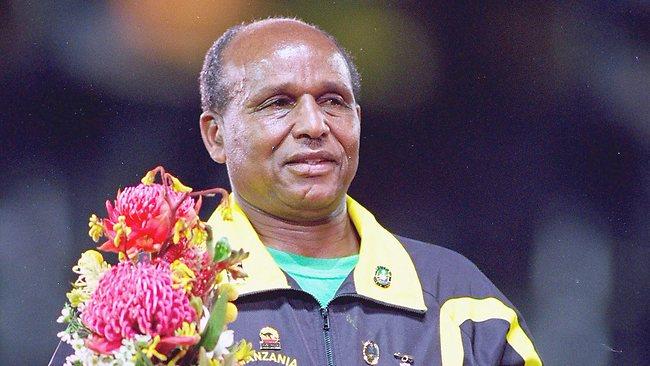

John Stephen Akhwari ©alchetron.com

墊底的英雄

根據百度百科的記載,馬拉松選手約翰·史帝芬·阿赫瓦里 (John Stephen Akhwari) 只代表祖國參加了一屆奧運會——1968年墨西哥城奧運會,在全部75名參賽者的最終完賽者中墊底,在此之前、之後他也並未有任何值得一提的好成績被紀錄,這在長跑高手層出不窮的非洲可謂平凡無奇。

但就是這樣的一位墊底者,卻獲得了比不少奧林匹克冠軍更響亮的名聲,和更廣泛、更深遠的影響力。如今時過境遷已近50年,人們仍忘不了他,他的名字被鐫刻在奧林匹克名人錄,成為08年北京奧運系列節目《英雄之歌》的一分子,在他的家鄉坦尚尼亞,一個「約翰·史帝芬·阿赫瓦里競技基金會」正開足馬力運作,為該國家境貧寒、但有運動潛力的田徑新苗提供資助,他也曾被法國《隊報》譽為「最美的墊底者」。

奧林匹克的宗旨不是更快、更高、更強嗎?這位墊底者究竟做了些什麼,竟獲得如此高的榮譽?

我的國家派我飛5,000英里來墨西哥城,為的不只是讓我能夠起跑;他們從5,000英里之外送我過來,是要我完成這場比賽。

我的國家派我飛5,000英里來墨西哥城,為的不只是讓我能夠起跑;他們從5,000英里之外送我過來,是要我完成這場比賽。

跑到天黑還在跑

話說1968年墨西哥城奧運是第一次在高原舉辦的夏季奧林匹克盛會,特殊的地理和氣候條件讓那屆奧運會的田徑比賽好戲連臺,出現了許多空前的好成績。相形之下,該屆馬拉松比賽的成績實在是太過一般了,冠軍、衣索比亞人馬默·沃爾德的成績2小時20分26秒4,比他的同胞、兩屆奧運金牌得主「赤腳大仙」阿貝貝·比基拉4年前在東京奧運會上創造的2小時12分11秒2差了一大截,亞軍日本的君原健二和季軍紐西蘭的邁可·瑞安2小時23秒多的成績更是平淡無奇,記者們除了例行公事般看一眼頒獎典禮,最多關注一下因傷只跑了17公里便頹然倒地的比基拉,對其他選手並未太在意,觀眾們也沒對馬拉松投注過多熱情,等頒獎典禮結束,場地內其它項目都已比完,他們便三三兩兩地退場回家了。

過了一個多小時,大會開始通知馬拉松沿途的服務站開始撤離,結果得到一個讓所有人都吃驚的消息:有個選手還在跑!

原來這個還在跑的選手就是阿赫瓦里。他在跑出不到5公里後因碰撞而摔倒,膝蓋受傷,肩部脫臼,但他並未就此退出,而是一瘸一拐地繼續向終點跑去。 漸漸的,所有選手都將他遠遠甩在身後;漸漸的,圍攏在街道兩側打氣助威的人群已散盡,天色也越來越黯淡,所有人都覺得馬拉松比賽已經結束,只有阿赫瓦里本人還在堅定地跑著,因為他覺得,自己的比賽遠未結束。

又過了半小時,天色已全黑,阿赫瓦里仍在繼續著。由於劇痛,他的慢跑比尋常人散步還要慢,他的膝蓋不住流淌著鮮血,嘴角也痛苦地抽搐。

不知什麼時候,他的身邊出現了一名男子,《三角洲天空畫報》的記者,這位記者同情地看著他,不解地問,為什麼明知毫無勝算,還要拼命跑下去?

阿赫瓦里顯然毫無準備,他默默地又“跑”了好一會兒,才突然堅定地答道:「我的國家派我飛5,000英里來墨西哥城,為的不只是讓我能夠起跑;他們從5,000英里之外送我過來,是要我完成這場比賽。」

被深深感動的記者不但向自己的雜誌社發了稿,還立刻把稿件發回奧林匹克新聞中心,阿赫瓦里的名言不一會就通過廣播迴盪在墨西哥城這座世界人口最多城市的上空,許多本已回家的市民紛紛趕到路邊,為這位勇敢的選手助威、歡呼,在觀眾的鼓勵下,阿赫瓦里拖著傷腿,頂著滿天星星,走入了專門為他打開燈光的阿茲特克體育場,幾乎是一碼一碼蹭到了終點線。

他被當作英雄般簇擁著,受到了遠比冠軍更隆重的禮遇。由於過於激動,人們忘了統計他的確切成績,在奧運成績冊上只有他獲得的名次:75人中的第57名,排在他之後的18位選手,都是因各種原因中途退場的。

阿赫瓦里1938年出生於英屬坦干尼卡 (Tanganyika) 的慕布魯 (Mbulu),參加墨西哥城奧運時已是30歲老將。雖然他此前並無顯赫成績,但作為坦尚尼亞歷史上首位參加奧運競技的選手,他沒有辜負國家的厚望,成為 「最美的墊底者」。奧運後不久他便退役,進入坦尚尼亞奧委會工作,如今他將主要精力投注於約翰·史帝芬·阿赫瓦里競技基金會,他希望能幫助更多年輕選手,讓他們在今後的奧運賽場上不再跑在他人身後。

資訊來源:百度百科

John Stephen Akhwari在1968墨西哥奧運馬拉松堅持到最後。 圖片翻攝Youtube

運動星球

3000元有找無線耳機全收錄 選出最合你運動需求的高CP值耳機

2022-07-07

無論健身、跑步或是瑜珈愛好者,你運動時是不是都有聽音樂的習慣呢?聽音樂不只防無聊,更是激勵自己堅持下去的動力。訓練時,我們會為了各種目標和需求規畫專屬的訓練菜單,但你運動時必戴的無線耳機有符合專屬需求嗎?運動星球特別整理兼具「高品質」和「親民價格」,入手價落在 3000 元以下的高 CP 值無線耳機款式,主要功能包括多層次聽感、降噪和防水,讓你不用花大錢,就能邊運動邊無負擔地享受動感好聲音

3000元有找無線耳機全收錄 選出最合你運動需求的高CP值耳機

健身人首選:低頻兇猛高頻透亮的多層次聽感

做重訓時隨著磅數增加,你需要「動次動次」的重低音或是清脆透亮的高音來刺激精神,讓你在面對艱鉅的重量或次數時更能堅持下去。

好的低音要有彈跳的力量,也就是聲音發出之後有反饋的力道,讓人感覺地面甚至褲腳都在振動,在訓練時聆聽可能帶給你震撼而穩定的力量。高音則是所有聲音中最具穿透力、也最容易吸引注意力的音調,好的高音有通透感,能帶動聆聽者的情緒,甚至讓人感覺穿透靈魂深處,帶來力量,而能夠上揚的高音可讓感動久久迴繞在腦海。

聲音的音調是由發音體的振動頻率決定,音頻愈高則音調愈高,反之亦然。無論是好的高音或是低音音箱和功率放大器,通常價格不斐,而目前市售無線耳機 SOUNDPEATS 品牌的招牌—雙驅動單體搭配 Crossover™ 智慧分頻技術,據稱可透過不同調音風格的發聲元件,分別優化高低頻的音色呈現,讓聽感上的選擇性更多元化。

雙驅動單體搭配 Crossover™ 智慧分頻技術是 SOUNDPEATS 的經典招牌,圖為旗下雙單體系列產品,(左上起)H1, H2,(左下起)Gamer No.1, Truengine 3SE, Sonic Pro,價格介於 1990-2999 元之間

SOUNDPEATS 品牌旗下包括發燒音質旗艦款 H1 與價格稍低的 H2、「雙動圈單體」設計的 Truengine 3SE 等產品,都擁有良好的高低音表現。H1 與 H2 皆採用「圈鐵雙單體」設計,H1 將中低頻推送給 8.6mm 大複合振膜動圈、高頻推送給 Knowles 樓氏動鐵, H2 同樣採用樓氏動鐵、8mm 動圈單體的雙單體配置,兩者獨立優化,使低頻彈力兇猛、高頻清脆透亮,讓你在訓練過程中感受寬闊立體、層次極致分明的音場,帶來滿滿動力。通話功能上,H2 不同之處在於通話清晰度更佳的耳柄式設計,讓訓練時如果臨時必須對外聯絡,也能保持清晰對談。而經典「雙動圈單體」設計的 Truengine 3SE,可說是最完美詮釋 SOUNDPEATS 特調重低音的款式,Double Size 的動圈震撼低頻表現,每一拍音樂節奏都給你一個心臟爆擊,當你體力快撐不下去時,也能被強勁的音浪振奮起來!

SOUNDPEATS 雙單體系列 H1 與 H2

SOUNDPEATS 雙單體系列 Gamer No.1, Sonic Pro 與 Truengine 3SE

跑者必備:降噪、防水、輕量、續航力

跑步時的天氣和環境變化多端,難以預測,因此耳機的防水功能是跑步標配;另外,為了應付在各種環境訓練時可能對外聯繫的需求,降噪功能也不可或缺。針對半馬、全馬的進階跑者,在長距離訓練或比賽時,音樂是支持你提起步伐、堅持往前的動力,跑一場全程馬拉松或是越野跑比賽 4-8 個小時大有人在,此時續航能力足夠的無線耳機才能陪著你堅持到最後 1 公里。

ANC 主動降噪是無線耳機最實用的功能之一,幫助人在吵雜的環境下不被干擾。SOUNDPEATS 降噪系列全款式都具備通透 ∕ 一般 ∕ 降噪模式,透過觸控即可輕鬆切換,讓你隨心穿梭各種運動場景。

SOUNDPEATS ANC 主動降噪系列產品,(左上起)Air3 Pro, Mini Pro,(左下起)T3, T2,價格介於 1690-2690 元之間

SOUNDPEATS 被稱為「降噪旗艦」的 Air3 Pro 設計前後兩組洩壓孔,讓跑步時久戴也不會疲乏,降噪強度高達 -35dB,讓你抽離世界,進入自己的心靈對話。而號稱世界最小降噪耳機 Mini Pro 也有 -35dB 降噪強度、通透模式、aptX-Adaptive™ 高智慧解碼,空手外出跑步不帶包包時,迷你的它會是最佳選擇。如果你從來沒有用過 ANC 耳機,可從親民平價的 T3 入手,不用花大錢就能獲得 -24dB 強度的降噪效果,主動降噪與環境降噪收音提供良好的語音通話。擔心長跑時開啟降噪模式容易沒電? 那麼 T2 將是最佳選擇,開啟 -30dB 的 ANC 模式下有長達 8 小時的續航能力,就算跑馬拉松也不用擔心,讓你全程享受在獨自一人的重低音世界中。

SOUNDPEATS ANC 主動降噪系列 Air3 Pro 與 Mini Pro

SOUNDPEATS ANC 主動降噪系列 T3 與 T2

SOUNDPEATS 純粹系列產品,(左起)TrueFree2, TrueAir2 為該牌最親民價 990 及 1490 元

瑜珈人最溫柔的選擇: 中高頻細節呈現古典輕音樂

練習瑜珈的過程是一場與心靈的對話,此時搭配輕柔的古典樂、輕音樂、歌劇,或是靜靜聆聽蔡琴唱一首「被遺忘的時光」,是多麼療癒的心靈之旅呀!因此,練瑜珈時需要的無線耳機,需要在保有低頻 Q 彈力度下,特別加強中高頻的細節呈現。

要達到上述聲音需求,推薦使用「雙動鐵單體」的無線耳機 SOUNDPEATS Sonic Pro,讓你無論在伸展放鬆的舒適時分,或是在體式停留的艱難時刻,一邊聆聽女高音、歌劇,或是古典輕音樂,都能感受到輕透不刺耳、溫柔舒適的柔美聽感。

番外篇:給剛開始嘗試運動的初心者

剛開始嘗試運動時,我們還在摸索自己適合什麼運動項目,也正開始學習了解自己的訓練數據和生理數值,卻不敢保證花大把鈔票購入運動手錶,以後會不會變成乏人問津的裝飾品?此時,選擇平價又搭載基本運動模式、生理數值甚至實用日常工具的智慧手錶,能讓你更了解自己的身體同時荷包不失血,在不運動的日常生活也適合配戴。

SOUNDPEATS WATCH2 智慧手錶有著 1,290 元的親民價格,支援專屬 APP 擁有血氧、心率、睡眠品質監測、12 種運動模式、紀錄訓練數據 … 等多樣功能,更有自定義錶盤、來電與訊息通知、久坐提醒等日常實用小工具,絕對能成為運動初心者最堅實的數據後盾。

如果你對於音質非常非常要求,這款 A6 無線耳機的 40mm 大動圈單體一定夠!除了能有線 ∕ 無線雙模式使用,親膚耳罩材質更適合長時間配戴、物理隔絕噪音能力也更好;加上能開啟 -35dB 雙饋主動降噪模式,讓你訓練如入無人之境,能夠滿足愛上運動的你!

SOUNDPEATS WATCH2 智慧手錶、A6 無線耳機

SOUNDPEATS 無線耳機品牌 全球破千萬名支持者

機能簡潔的都會運動風格近幾年蔚為風潮,SOUNDPEATS 無線耳機便是以 Urban Sport 為品牌元素,主打獨家調校的重低音效,優秀音質加上突出性能,在全球已累積破千萬名支持者。

SOUNDPEATS 全款式的入手價格介於 990-2999 元之間

今年 SOUNDPEATS 針對不同使用族群,開發了各種功能的產品款式,依照聆聽感受、使用情境、特定功能,做出不同產品系列區隔,就如同為了不同運動需求規畫專屬的訓練菜單。全款式的入手價格三千元有找,介於 990-2999 元之間,一定能找到最適合你的高 CP 值款式!目前品牌在全台都設有體驗站點,想實際測試你適合哪種產品,可親自前往門市實際試用比較。。

全台體驗門市:https://soundpeats.cc/6BMfA

官網傳送門:https://soundpeats.cc/qRBM0

官方 FB:https://soundpeats.cc/XCdiM

官方 IG:https://soundpeats.cc/bPLow

資料來源/SOUNDPEATS

責任編輯/Dama

運動星球

「馬場同學會」田水集超馬14日歡樂開跑

2019-04-16

有「馬場同學會」之稱的2019阿草跑出路田水集超級馬拉松(簡稱「田水集超馬」),14日於彰化縣田中高中熱鬧開跑,田水集超馬賽道橫跨彰化與南投,跑過田中鎮、二水鄉、民間鄉與集集鎮4個鄉鎮,沿途賽道優美,不時還有集集線火車相伴,賽道讓完賽的跑者驚呼:實在是太美了!

「馬場同學會」田水集超馬14日歡樂開跑

田水集超級馬拉松由台灣超級馬拉松協會及中華民國舒康樂活運動協會共同主辦,分有26公里、50公里兩組。賽道途經過二水追風線自行車道、濁水溪引水道、探索三百年歷史的八堡圳與彰化母親之河濁水溪,路過結實纍纍的波羅蜜大道,沿著集集線綠色隧道與集集線火車來場賽跑,鄉村的景緻盡收眼底。因此,賽事宗旨不以競賽為目標,鼓勵跑者放下腳步,好好觀賞沿途的風景。

跑者沿途不時與集集線火車相伴

田水集超馬訴求歡樂跑馬,賽前一天與田中觀光商圈合作,舉辦尋米小旅行,提供腳踏車,由在地人帶路,免費帶領選手逍遙遊田中。帶路人領騎悠遊田八堡市集、三民社區貓村、享用田中特產「蜜麻花」,雖然天氣不穩定,不時飄著小雨,選手們依舊不減興致,堅持騎完全程,感受在地人文。

此外,大會特別在會場田中高中舉辦選手晚會,提供Buffet讓選手享用,還有最具本土味的舞台車表演,現場宛如一場馬拉松界的同學會,因此又有「馬場同學會」的稱號;選手晚會的最高潮在主持人的慫恿下,選手們紛紛上台熱舞、高歌,在愉悅氣氛中度過美好的選手之夜。

選手晚會的最高潮在主持人的慫恿下,選手們紛紛上台熱舞、高歌

即將接任台灣超級馬拉松協會理事長的張春燕表示,田水集超級馬拉松是阿草跑出路系列賽事之一,帶著跑者跑橫跨彰化、南投,沿途可看見鄉村稻田、與火車一起奔馳、濁水溪畔的風景,籌備了半年的時間,很開心獲得眾多跑者的支持。往年都在7月舉辦,因為擔心天候影響,今年提前到4月,張春燕也提到,許多參加過前3年賽事的忠實粉絲,今天就像回娘家跑步一樣,大家都很享受在這場賽事的氣氛中。

資料來源/2019 阿草跑出路田水集超級馬拉松

責任編輯/Dama