易筋操十二式 舒筋正骨 凝聚精氣神

2017-06-07

《易筋經》是在少林寺中傳承下來的武藝,相傳是由達摩所著,是一本修練上乘內功的武術秘笈。而易筋操就是由易筋經十二勢演變出來的健身操,總共亦有十二式,分別是韋陀獻杵、橫擔降魔杵、掌托天門、摘星換斗、倒拽九牛尾、出爪亮翅、九鬼拔馬刀、三盤落地、青龍探爪、臥虎撲食、打躬擊鼓、工尾式,各式功效請見下圖。

每一式之間,既可各自獨立又可互相連貫。練習的時候,如果一氣呵成打完十二式,就會發現本式力衰之時,下一式剛好為緩和的招式,接氣續力源源不絕,不會令練功者疲憊力竭。

易筋操12式的功效

易筋操十二式的四個要領

練習易筋操,練功者必須先熟記以下四個要領:

一、放鬆身心,形意合一:

練習時須放鬆身心,意識平靜,心中別無雜念。

二、呼吸自然,肢體協調:

練習時要自然呼吸,以利身心放鬆、心平氣和及身體協調。

三、剛柔相濟,虛實相兼:

本功法動作有剛有柔,用力及放鬆的步驟相互平衡。用力過頭會導致僵硬、影響呼吸,內心不平靜;動作過度放鬆,則會使人疲軟、鬆懈,失去健身效果。

四、有所取捨,循序漸進:

每個人的年齡、體質、健康狀態、身體條件都不同,你不需要熟練所有招式。若是患有特定疾病的人,可先選擇加強練習某幾式作為復健動作(如腰痛者可多練第四、第十式),等痊癒後再練習全套招式即可。

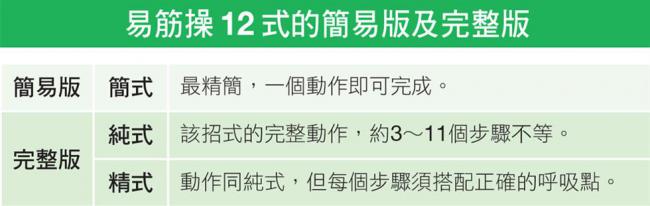

一次學十二式太難?從「簡式、純式、精式」三化開始

對於沒有功夫底子的人而言,一口氣練習易筋操十二式可能有點吃力。為此,我特別將易筋操細分為簡易版及完整版,包含「簡式、純式、精式」三化(見下圖),各位可依據自己的年紀、體力習得這套功法。

其中簡式,是易筋操的簡易版,可讓大家迅速學習該招式的核心動作。易筋操十二式,每式都可以濃縮成一個動作,非常容易學習。

而純式及精式皆屬易筋操的完整版,學會純式就等於習得了該式的完整動作,但不要求何時該吸氣及吐氣;精式則強調練習者於動作時,必須於正確的時間點呼吸,這個境界較高,建議等各位熟悉各式動作後再進階練習。

初學易筋操完整版時,建議由老師在場指導,比較容易掌握正確的動作和節拍。

在開始練習易筋操之前,要先學會預備式,可視為練功前的熱身運動。

易筋操12式的簡易版及完整版

◎預備式

兩腳平行站立,與肩同寬,雙腳膝蓋微彎(但不超過趾尖),手臂自然下垂、五指微屈放鬆,兩眼平視前方,之後放鬆視線,無須特別聚焦在某處。

接著你會感到心平氣和,此時,請想像自己從頭、頸、肩、臂、胸、腹、臀、大腿、小腿、腳依序放鬆各部位肌肉,這樣的熱身動作並沒有規定要持續多久時間,做到心情沉澱、呼吸平順的程度即可。

以下就為您介紹其中一、二式:

易筋操預備式

簡易版

若你老是覺得頭昏沉重,而且雙腳無力,可多練習這招。合併四指、兩掌相對,手臂抬至胸前,同時收緊下巴,接著放慢呼吸即可,此招式能迅速消除焦慮與緊張。

易筋操第一式預備式

易筋操第一式預備式

完整版

1 兩腳張開與肩同寬,兩臂舉高至肩膀,手心翻轉90 度朝前(見放大圖)。

2 雙手先往前平舉,之後將兩掌合於胸前,指尖朝上。

3 指尖轉向內,指著天突穴。

※天突穴位於兩鎖骨中央交界處。

4 兩掌分開,兩臂彎曲置於胸前,想像胸口抱了一顆球。

※可於此動作停留3~30分鐘。

5 雙手緩緩放下、指尖朝前,維持3~5秒後放鬆。

簡易版

平舉雙臂、踮起腳尖。此招式可活絡四肢經絡,並舒展胸部肌肉、強化呼吸、 矯正彎腰駝背、加強血液循環,有助改善肩關節的活動力。

橫擔降魔杵簡易版

橫擔降魔杵簡易版

1 兩腳張開與肩同寬,兩手下按,指尖朝前。

2 掌心翻轉向上、指尖相對,兩臂上抬至胸前。

3 指尖轉向前,兩臂向前伸出,與地面平行。

4 兩臂左右打開,掌心翻轉向下,同時踮腳尖、提腳跟。

※可於此動作停留3~30分鐘。

5 雙手緩緩放下,同時放下腳跟。

書籍資訊

◎圖文摘自大是文化出版,陳寶蓮(寶中醫)著作《寶中醫的易筋操:每天只要15分鐘,改善過敏、強化代謝,連西醫老看不好的文明病,也有解!中醫師都在練,一般人更要練》一書。

什麼是易筋操?效果居然這麼神奇?

和流傳已久的道家經典《易筋經》有啥關聯?

本書作者陳麗蓮(人稱寶中醫),現任恩主公醫院中醫部主治醫師,

雖然自己當中醫師多年,卻一直被過敏性鼻炎困擾。

連爸爸都笑她,自己當醫生,身體還這麼差。

直到有一回,陳麗蓮和學姊到廣州中醫藥大學見習,初識《易筋經》。

返臺行醫後,她繼續研究、練習,並在醫院開辦易筋操減重班。

‧易筋操12式很難?別擔心,寶中醫針對現代人不同年紀、體力,

將易筋操分為簡易版及完整版。如果你生活忙碌(或單純懶得動),

單練簡易版(一招即成),也能迅速改善頭痛、肩頸痠痛、注意力渙散等症狀。

書籍資訊 請點此

簡易版

若你老是覺得頭昏沉重,而且雙腳無力,可多練習這招。合併四指、兩掌相對,手臂抬至胸前,同時收緊下巴,接著放慢呼吸即可,此招式能迅速消除焦慮與緊張。

易筋操第一式預備式

完整版

1 兩腳張開與肩同寬,兩臂舉高至肩膀,手心翻轉90 度朝前(見放大圖)。

2 雙手先往前平舉,之後將兩掌合於胸前,指尖朝上。

3 指尖轉向內,指著天突穴。

※天突穴位於兩鎖骨中央交界處。

4 兩掌分開,兩臂彎曲置於胸前,想像胸口抱了一顆球。

※可於此動作停留3~30分鐘。

5 雙手緩緩放下、指尖朝前,維持3~5秒後放鬆。

簡易版

平舉雙臂、踮起腳尖。此招式可活絡四肢經絡,並舒展胸部肌肉、強化呼吸、 矯正彎腰駝背、加強血液循環,有助改善肩關節的活動力。

橫擔降魔杵簡易版

橫擔降魔杵簡易版

1 兩腳張開與肩同寬,兩手下按,指尖朝前。

2 掌心翻轉向上、指尖相對,兩臂上抬至胸前。

3 指尖轉向前,兩臂向前伸出,與地面平行。

4 兩臂左右打開,掌心翻轉向下,同時踮腳尖、提腳跟。

※可於此動作停留3~30分鐘。

5 雙手緩緩放下,同時放下腳跟。

書籍資訊

◎圖文摘自大是文化出版,陳寶蓮(寶中醫)著作《寶中醫的易筋操:每天只要15分鐘,改善過敏、強化代謝,連西醫老看不好的文明病,也有解!中醫師都在練,一般人更要練》一書。

什麼是易筋操?效果居然這麼神奇?

和流傳已久的道家經典《易筋經》有啥關聯?

本書作者陳麗蓮(人稱寶中醫),現任恩主公醫院中醫部主治醫師,

雖然自己當中醫師多年,卻一直被過敏性鼻炎困擾。

連爸爸都笑她,自己當醫生,身體還這麼差。

直到有一回,陳麗蓮和學姊到廣州中醫藥大學見習,初識《易筋經》。

返臺行醫後,她繼續研究、練習,並在醫院開辦易筋操減重班。

‧易筋操12式很難?別擔心,寶中醫針對現代人不同年紀、體力,

將易筋操分為簡易版及完整版。如果你生活忙碌(或單純懶得動),

單練簡易版(一招即成),也能迅速改善頭痛、肩頸痠痛、注意力渙散等症狀。

書籍資訊 請點此

簡易版

平舉雙臂、踮起腳尖。此招式可活絡四肢經絡,並舒展胸部肌肉、強化呼吸、 矯正彎腰駝背、加強血液循環,有助改善肩關節的活動力。

橫擔降魔杵簡易版

1 兩腳張開與肩同寬,兩手下按,指尖朝前。

2 掌心翻轉向上、指尖相對,兩臂上抬至胸前。

3 指尖轉向前,兩臂向前伸出,與地面平行。

4 兩臂左右打開,掌心翻轉向下,同時踮腳尖、提腳跟。

※可於此動作停留3~30分鐘。

5 雙手緩緩放下,同時放下腳跟。

書籍資訊

◎圖文摘自大是文化出版,陳寶蓮(寶中醫)著作《寶中醫的易筋操:每天只要15分鐘,改善過敏、強化代謝,連西醫老看不好的文明病,也有解!中醫師都在練,一般人更要練》一書。

什麼是易筋操?效果居然這麼神奇?

和流傳已久的道家經典《易筋經》有啥關聯?

本書作者陳麗蓮(人稱寶中醫),現任恩主公醫院中醫部主治醫師,

雖然自己當中醫師多年,卻一直被過敏性鼻炎困擾。

連爸爸都笑她,自己當醫生,身體還這麼差。

直到有一回,陳麗蓮和學姊到廣州中醫藥大學見習,初識《易筋經》。

返臺行醫後,她繼續研究、練習,並在醫院開辦易筋操減重班。

‧易筋操12式很難?別擔心,寶中醫針對現代人不同年紀、體力,

將易筋操分為簡易版及完整版。如果你生活忙碌(或單純懶得動),

單練簡易版(一招即成),也能迅速改善頭痛、肩頸痠痛、注意力渙散等症狀。

書籍資訊 請點此

◎圖文摘自大是文化出版,陳寶蓮(寶中醫)著作《寶中醫的易筋操:每天只要15分鐘,改善過敏、強化代謝,連西醫老看不好的文明病,也有解!中醫師都在練,一般人更要練》一書。

什麼是易筋操?效果居然這麼神奇?

和流傳已久的道家經典《易筋經》有啥關聯?

本書作者陳麗蓮(人稱寶中醫),現任恩主公醫院中醫部主治醫師,

雖然自己當中醫師多年,卻一直被過敏性鼻炎困擾。

連爸爸都笑她,自己當醫生,身體還這麼差。

直到有一回,陳麗蓮和學姊到廣州中醫藥大學見習,初識《易筋經》。

返臺行醫後,她繼續研究、練習,並在醫院開辦易筋操減重班。

‧易筋操12式很難?別擔心,寶中醫針對現代人不同年紀、體力,

將易筋操分為簡易版及完整版。如果你生活忙碌(或單純懶得動),

單練簡易版(一招即成),也能迅速改善頭痛、肩頸痠痛、注意力渙散等症狀。

書籍資訊 請點此

運動星球

軟硬大不同!高齡長者健身器材有一套

2018-02-06

近來人口老化速度加快,高齡者健康議題越來越多,其中,能夠維持身體健康的高齡運動也逐漸被各國重視,在芬蘭、日本等推行高齡者運動成功的國家,都能見到許多專為高齡者打造的運動空間,可見高齡者在運動方面確實需要特別的照顧。而為要讓高齡者能夠安全、舒適的運動、建立一個友善的環境,除了專屬空間,為長者們的需求量身打造的健身器材更是必要。

過去大多數的健身器材是為青壯年族群使用所設計的,坊間健身房所使用的器材,若無專業教練的指導,高齡者使用時較為危險、容易發生意外,如此不但沒有達到預防老化的功效,還可能造成身體的傷害。運動星球編輯日前走訪台灣專業從事各項健身器材研發製造的老牌廠商愛力公司,為您了解針對高齡者所設計的健身器材有何特出之處,以及高齡者從事運動需要注意什麼事項。

針對高齡者所設計的健身器材應符合安全好操作等條件。

軟式健身器材 安全又好抓握

高齡者訓練器材的使用上,安全是關鍵。過去愛力公司是從研發生產槓片、啞鈴等等健身器材開始,但隨著社會的趨勢逐漸發現了高齡者的需求,在安全的考量下,將原先硬梆梆的啞鈴、槓鈴轉變成像沙包的軟性材質,成為給高齡者使用的SOFTEX系列訓練器材,其中有像是壺鈴形狀的軟式沙包可拆卸或加裝重量,以及軟性材質的加重帶,讓長者能夠配戴在手腕或腳踝做訓練,也各種重量的軟材質啞鈴與槓片,供長者做不同的訓練使用。

以軟式沙包取代槓片,降低受傷風險。

油壓式訓練器材 以更安全的阻力鍛鍊肌力

該公司也開發多種為高齡者設計的健身器材種類,例如:環狀油壓式訓練器材,讓長者在音樂的的變換下輪流使用每台器材,在更安全的阻力下鍛鍊全身肌群,油壓式器材擁有雙向的阻力,可以同時訓練目標肌群與拮抗肌群,且長者可以藉調整施力速度來控制阻力大小,動作停止則阻力也停止,使用上更安全。

對於運動能力較佳的長者或青年人也有設置可以調整段數的機構,能夠增加或減輕阻力,讓使用上更能滿足多方的需求。

油壓式的設計提供全面性的安全緩衝。

特殊設計跑步機 主供復健使用

而愛力公司也有設計給復健者或高齡者的跑步機,藉由輔助的懸吊器材,長者能減輕關節的負擔,另外也能避免跌倒,在跑步機的速度配置上,特別設計從0.1公里/小時的速度為起始速度,更符合長者的安全需求,在各個可能碰撞的接角處也以泡棉包覆,避免碰撞時造成傷害。

懸吊式的跑步機給予使用者更多支撐與保護。

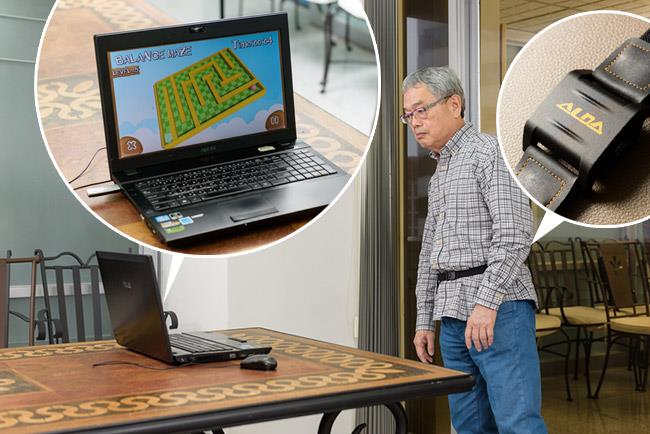

平衡訓練遊戲 在遊戲中訓練身體操控

針對高齡長者的平衡訓練,愛力公司研發出了特殊的電子設備,讓長者配戴感應器在腰部,藉由觀看螢幕來進行泛舟、迷宮等遊戲,練習小腦平衡。也有診斷模式可以測量身體重心與身體延展能力,讓長者在有趣的情境中,訓練身體重心的操控,減少生活中跌倒的機率。而這套設備也適用於帕金森氏症的患者,協助其練習在動作不穩定的狀態下盡可能地達成每一次的目標。

只要配戴感應器,就可以直接用軀幹操控遊戲中的動作。

敏捷反應訓練器材 考驗長者反應能力

敏捷度方面,高齡者的反應訓練器材能協助長者鍛鍊反應速度,在不同的半球體中,長者需在燈亮時按壓該顆半球體,並盡可能越快越好,訓練長者的神經傳導速度與肌肉控制能力,而此器材也有多種不同的模式,如按照每顆半球體上的數字,從9到0依序按壓,練習長者的判斷力。或是貼上不同顏色或數字的貼紙讓長者按照燈亮的順序依序按壓,訓練記憶力,而訓練時也可以踩上平衡訓練的器材增加困難度,讓長者在安全的前提之下以有趣的方式進行訓練。

敏捷反應訓練器材,助高齡長者鍛鍊手眼協調性。

因為看到老年窘狀 啟動研發健身器材契機

愛力公司負責人鄭天爵董事長,是主導這些高齡健身器材的推手,不過背後卻有個特殊的機緣。從事健身器材產業超過四十年的鄭董事長,向我們透漏其實他是四年前探訪雙連安養中心的機緣下,才真正驚覺運動是多麼的重要,也才開始研發適合老年人的健身器材。

他當時看見許多長者行動不便,有些靠著助行器一拐一拐地走,有些甚至躺臥在床,無法自理一切,生活沒有品質,也失去了尊嚴。於是,鄭董事長心想,自己晚年絕對不要成為那個樣子、生活仰賴他人伺候,這讓他自己也才真正開始運動。而如今持續規律運動四年的他,親身體會到運動後體能、精神都有維持,且表示運動能促進血液循環,讓頭腦比較清楚、提前預防失智,可見運動的重要性。針對如何幫助家中長者養成運動習慣,鄭董事長以親身的經歷建議可以試著以威脅利誘的方式,讓家中長者瞭解其他在安養中心裡長者的生活,使他們有所警覺,意識到不運動將逐漸失去肌力、最終生活需仰賴輔具或他人照護。另外,鄭董事長也提到高齡者運動需要社群化與遊戲化,透過音樂與體能活動來群聚長者,讓他們走出戶外,以生動有趣的方式持續的活動,逐漸養成運動習慣,並協助其做健康紀錄,使長者瞭解運動確實對其有所幫助,強化他們運動的動機。

「首先以正向思考的態度去做(運動),做了才會看到希望;有希望,生活才會快樂;快樂的心才會擁有健康的身體,並且持續的做,才有美好的晚年生活,活百歲。」今年滿75歲的鄭董事長向我們分享他名片上四個英文字:Hope、Happiness、Health、Hundred的含意,並說道要過有品質的晚年生活就要注意這4個H。如此一來,保持良好的心態面對老化,晚年才能活的美滿健康、有自主能力,不必成為家人的負擔。

而談論到台灣的現況,鄭董事長點出了當今國內的高齡者政策還停留在衰老後,疾病救治的階段。根據研究統計,過去台灣的長者臨終前的臥床時間平均長達七年,導致許多長者的晚年是活在病痛之中,也造成家人時間與精神的負擔。然而,許多先進國家則注意到了高齡者運動的效果,運用健康促進的方式協助高齡者預防老化,以運動改善長者的晚年生活,盡可能達到善終的理想,這部分台灣還須再多加努力,重視高齡者運動的議題。

「雖說運動是好事,但如果不知道怎麼正確運動,那麼傷害將隨之而來。」鄭董事長也提到長者們的運動一定要安全至上,不論是訓練中的次數、組數、阻力大小、慢到快都要循序漸進,並且運動前先聽從醫生專業意見評估,運動時要保持專注、注意呼吸確保安全,都是最基本的。

愛力公司鄭天爵董事長

藉由多樣的高齡者訓練器材輔助,長者能夠更全面的訓練平衡感、上下肢肌力、反應速度、心肺功能、按摩放鬆等,而愛力公司也提到這些各樣的高齡者訓練器材未來也會更加貼近長者們的需求,透過使用的回饋不斷改善問題,以及與醫學中心的合作,考慮任何的情況如輪椅的搭配使用等,在安全的基礎之下加入更貼心的設計、讓高齡者健身器材能持續進步。

採訪撰稿/林恩麒

攝影/楊仁渤

審稿/Oliver Wu

運動星球

你的腳跟會痛嗎?

2016-07-12

你的腳跟會痛嗎?(腳底筋膜的處置與預防)

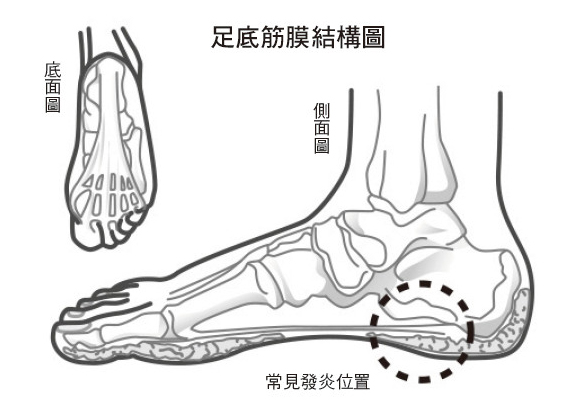

足底筋膜痛(腳跟痛),很多跑者應該都曾經有的現象,尤其是馬拉松的跑者,我也不例外,練跑2年時,隨著月跑量的上升與 42公里的全馬比賽增加後,這個問題就開始困擾我。當然,每個人的現象不太一樣,有人是跑完當天痛,有人隔天痛個整天,有人是不跑時痛,跑了反而不痛,個人的情況不一,但這種都是屬於「腳底筋膜炎」。

如圖,我們的腳底的跟骨與蹠骨間的一個結締組織,有著豐富的彈性就好像一條橡皮筋一樣,因為蹠骨有5根,所以呈現一個扇形,藉由這條筋膜,可以成為一個天然的避震器,在走路或跑步時會因伸張而吸收地面的反作用力。因此,如果走太多路或運動過度,尤其是跑馬拉松,一跑就是幾個小時,會使筋膜頻繁的伸縮而造成發炎。

發炎的部位就如圖所示,接近腳跟的地方,有人運動完立即會痛(個人屬於此狀況),有人則會隔天才痛,最明顯的症狀就是早上起床第一步踏在地上時所發生的疼痛,症狀嚴重時,會痛到寸步難行,輕微者則走路20 ∼ 30分鐘後症狀就會減輕,那是因為晚上睡覺時筋膜會因休息而放鬆,一起床踏地時會拉開發炎的筋膜造成疼痛,經過鬆弛之後,慢慢就不會這麼緊,疼痛就會降低。

一雙慢跑鞋-足底筋膜炎結構圖

腳底筋膜炎,如何處置呢?

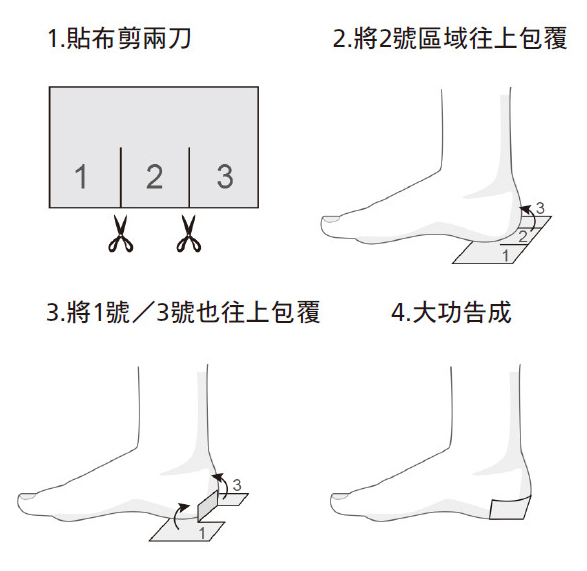

1 跑完會痛的話(急性),在比賽後洗完澡後用痠痛貼布(或其他)剪成如圖的樣式,然後包起來,貼個 8 到 12 小時,效果還蠻顯著的,主要是消炎鎮痛。如果貼布容易掉或沾黏,可以用一雙不要的襪子對半剪斷來包覆(比較通風)。

2 同上,還有一個方式就是冰敷腳跟,在比賽完 3 小時內冰敷較為有效,如果因為環境的關係只能晚上冰敷也可以,冰敷要 10 ∼ 15 分鐘休息 5 分鐘,冰 2 ∼ 3 次。

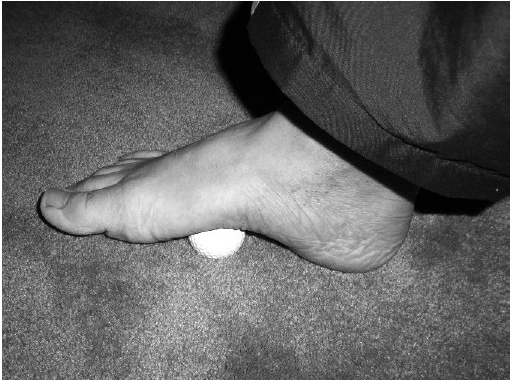

3 平時的恢復與訓練,如果你是上班族,可以在桌下放一個高爾夫球,或用瘦小的易開罐,來按摩腳底筋膜,按摩的方式是來回在足弓與腳跟間,按摩時會有輕微的疼痛,這是正常的。如果在家裡,還可以用小寶特瓶冷凍後來按摩,這樣增加硬度還可以冰敷,用在急性發炎時不錯用。

4 小拉筋,有一個動作很簡單,只要是坐著就可以拉一下,不必脫鞋,就是坐直後,將腳尖用力蹎高 15 秒,腳跟離地,放鬆後,將腳往前伸 30 公分後,腳尖用力往上縮 15 秒,腳跟著地;反覆做幾次。

5 走路,跑完當天(6 小時後),最好走個 3 ∼ 4 公里,這樣可以舒緩腳底筋膜的疼痛狀況,當然這是針對輕微症狀者,如果走時很痛就應該立即以冰敷的方式處理。

踩高爾夫球

預防重於善後,腳底筋膜是可以預防的:

❶ 適量的赤足跑,腳底筋膜發炎,除了使用過度,另外也是過大的伸縮張力所致,腳跟著地的方式,會讓筋膜受力加大,除了增加膝蓋負荷外,也對腳底筋膜有些許影響,因此練習赤足跑可以自然利用腳掌著地而不會壓迫到腳跟與筋膜,確實會帶來改善。

❷ 除了改善腳步的落地部位外,再來就是要放輕腳步,讓腳掌緊緊貼著地面來跑,最好是聽不到自已的腳步聲來求證是否放輕腳步。

❸ 每次一定的里程後就開始疼痛的話,可以事先在賽前 2 小時以上面第1個處置方式,就是先貼上痠痛貼布,通常可以延後疼痛發生的距離,讓你跑得更遠一些。

總之,最有效的還是改變腳底的落地角度與部位,並強化腳底筋膜的組織強度,通常累積一定的跑齡之後,這個惱人的現象會隨著你跑步的積累慢慢消失。

書籍資訊

◎圖文摘自高志明新書《一雙慢跑鞋:一年內完成42K馬拉松訓練計畫》——如果你是初學者有能力跑完5公里的話,這裡有基本的學習課程,跟著課程走,你就可以在1年內完成42KM的馬拉松計畫。

書籍資訊 請點此

◎圖文摘自高志明新書《一雙慢跑鞋:一年內完成42K馬拉松訓練計畫》——如果你是初學者有能力跑完5公里的話,這裡有基本的學習課程,跟著課程走,你就可以在1年內完成42KM的馬拉松計畫。

書籍資訊 請點此