運動星球

易筋操配合二十四節氣 保健效果持續一整年

2017-06-12

找出你最需要改善的經絡及肌肉,對症下藥

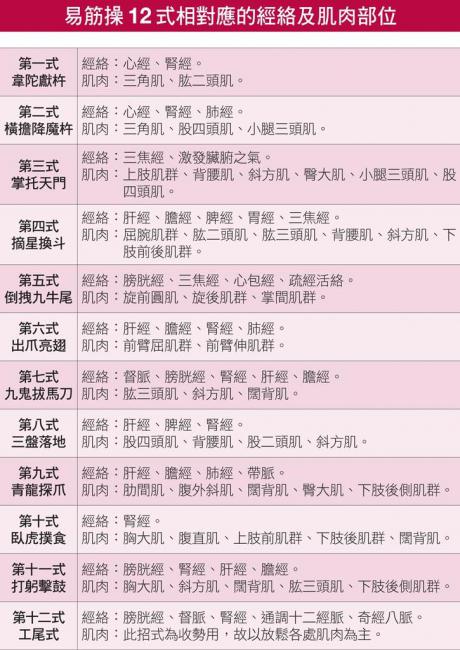

易筋操的十二種招式,可針對人體各部位經絡及肌肉提供強化或舒緩的鍛鍊。其相對應的經絡及肌肉部位,如下方圖表所示。

由於易筋操十二式既可各自獨立,又可互相連貫,若能一次把十二式全部做完,養生效果最好;但如果你想針對各種病況對症下藥,可參考第三章提到的二十種現代人常見症狀,找出相對應的經絡及肌肉部位,再加強練習能改善狀況的招式即可。

了解易筋操對應的經絡及肌肉後,我們可進一步將易筋操結合五行學說,以及二十四節氣來練習,提前預防各種疾病,使保健效果持續一整年。

中醫是哲學中化生而出的醫學理論,若想了解中醫內涵,必須從五行開始。西周末年,開始出現「五材說」(五材即木、火、土、金、水)。把五行屬性抽象出來,推演到其他事物,構成一個固定的組合形式。戰國晚期則有五行相勝(剋)、相生的思想,且已把勝(剋)、相生的次序固定下來,形成了事物之間相互關聯的模式。西漢之後,《黃帝內經》透過五行學說,說明人體的生理和病理,並進行臨床診斷及治療,形成中醫特有的理論體系。

人體是一個小宇宙,五臟之間可相互滋養、相互制約。在臨床上,五行生剋規律不僅能說明疾病從何而來、如何變化,行醫者還能依據此理論,使用中藥、針灸、導引推拿等調理各臟腑功能,達到撥亂反正的治療效果。

易筋操12式相對應的經絡及肌肉部位。

五行影響健康的方式,超乎你的想像

更有趣的是,傳統中醫不僅將人體視為一個小宇宙,還認為人體的五臟六腑、五體、五官等與自然界的五方、四季、五味等有相應的關係(見下圖)。如此一來,就把人體與自然環境整合起來,符合「天人合一」的觀點。

從下方的圖表裡,大家可以看到春天屬東方,氣候由風主令,故溫和晴朗、陽氣生發,可滋生萬物;人體之肝氣與之相應,故肝氣旺於春。又如長夏(黃河流域一帶為農曆六月;而粵、港、澳、臺的長夏,則指三伏天前後[按:一年最熱的時期,約在每年陽曆七月十日至二十日開始,結束於八月八日至十八日左右],但各學派說法不盡相同,此時節在五行中屬土、臟腑歸屬則為脾胃。

一年四季(若加上長夏則為五季)、物質、臟腑、組織、情緒等環境因素與生理現象,都和五行息息相關,此外,關於人體與外界環境,如四時、五氣,以及飲食五味的關係,中醫學亦是按照五行之規律說明。換句話說,五行影響健康的方式,其實遠遠超乎了一般人的想像。

五行與人體及自然界的對應關係。

古人在幾千年前,就把所有的農事活動,按照節氣安排,訂定春耕、夏耘、秋收、冬藏四個準則,四者不失其時,則五穀不絕,道理就在此。然而古代沒有時鐘,為了掌握時間變化,老祖宗們把竿子插在地上,依竿影看時辰。他們發現每日中午的竿影,長短都不同,且其變化有規律可循,由日影最長漸變到最短,再由最短變到最長,分別為「夏至」及「冬至」。

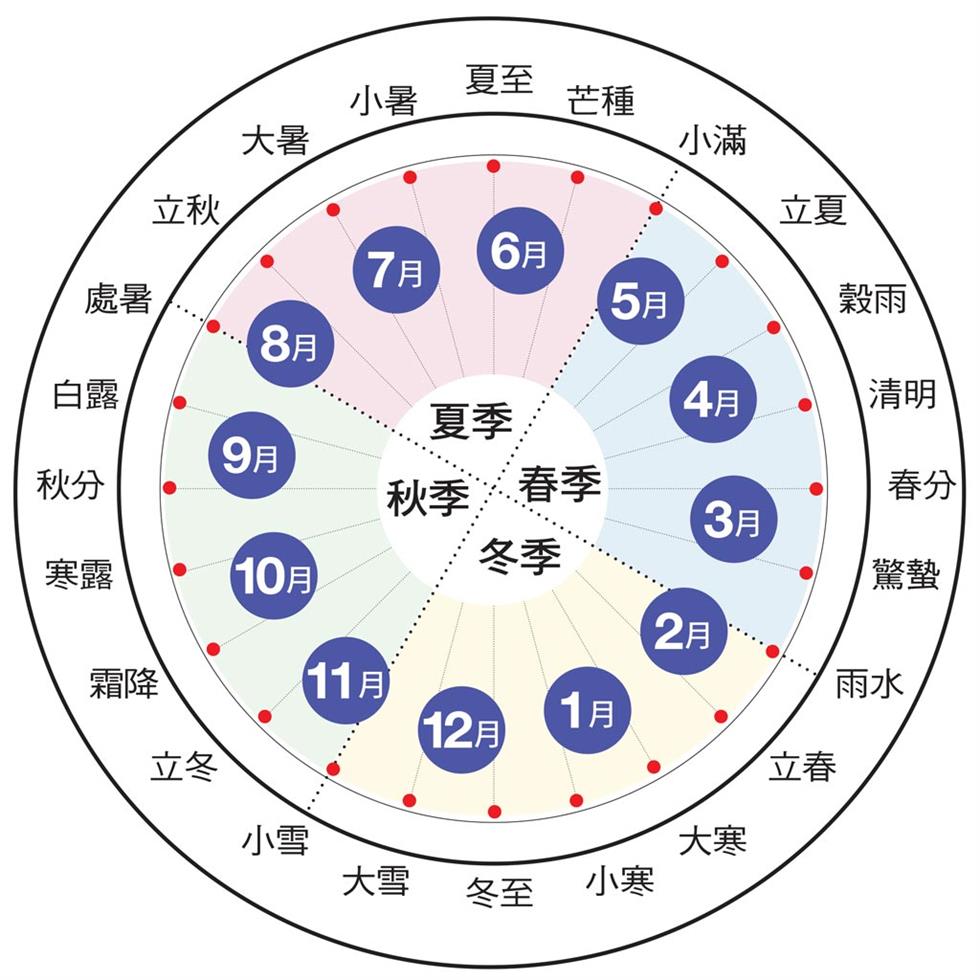

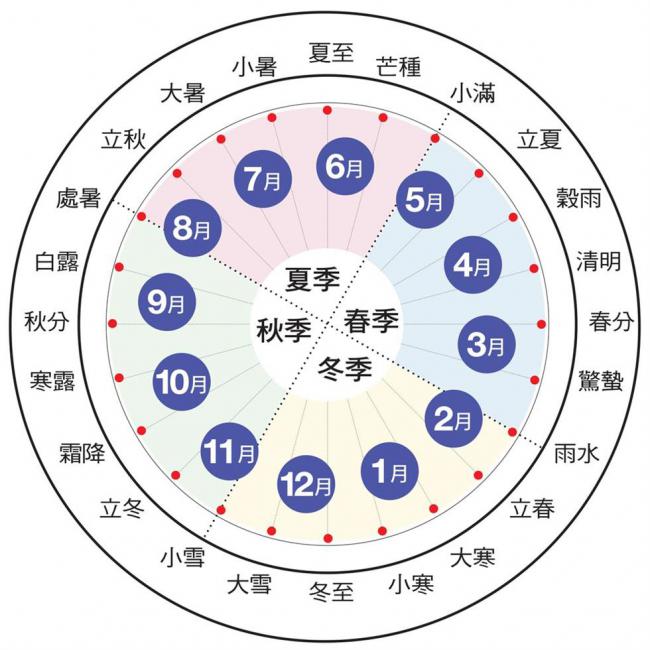

古人將冬至視為一年的開始,把這一年的時間平分為十二個等分,每個分點稱為中氣,再將兩個中氣間的長度等分,其分點稱為節氣,十二個中氣加十二個節氣,俗名統稱二十四節氣。分別是:冬至、小寒、大寒、立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨、立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑、立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪。

一年可等分為24個節氣。

書籍資訊

◎圖文摘自大是文化出版,陳寶蓮(寶中醫)著作《寶中醫的易筋操:每天只要15分鐘,改善過敏、強化代謝,連西醫老看不好的文明病,也有解!中醫師都在練,一般人更要練》一書。

什麼是易筋操?效果居然這麼神奇?

和流傳已久的道家經典《易筋經》有啥關聯?

本書作者陳麗蓮(人稱寶中醫),現任恩主公醫院中醫部主治醫師,

雖然自己當中醫師多年,卻一直被過敏性鼻炎困擾。

連爸爸都笑她,自己當醫生,身體還這麼差。

直到有一回,陳麗蓮和學姊到廣州中醫藥大學見習,初識《易筋經》。

返臺行醫後,她繼續研究、練習,並在醫院開辦易筋操減重班。

‧易筋操12式很難?別擔心,寶中醫針對現代人不同年紀、體力,

將易筋操分為簡易版及完整版。如果你生活忙碌(或單純懶得動),

單練簡易版(一招即成),也能迅速改善頭痛、肩頸痠痛、注意力渙散等症狀。

書籍資訊 請點此

◎圖文摘自大是文化出版,陳寶蓮(寶中醫)著作《寶中醫的易筋操:每天只要15分鐘,改善過敏、強化代謝,連西醫老看不好的文明病,也有解!中醫師都在練,一般人更要練》一書。

什麼是易筋操?效果居然這麼神奇?

和流傳已久的道家經典《易筋經》有啥關聯?

本書作者陳麗蓮(人稱寶中醫),現任恩主公醫院中醫部主治醫師,

雖然自己當中醫師多年,卻一直被過敏性鼻炎困擾。

連爸爸都笑她,自己當醫生,身體還這麼差。

直到有一回,陳麗蓮和學姊到廣州中醫藥大學見習,初識《易筋經》。

返臺行醫後,她繼續研究、練習,並在醫院開辦易筋操減重班。

‧易筋操12式很難?別擔心,寶中醫針對現代人不同年紀、體力,

將易筋操分為簡易版及完整版。如果你生活忙碌(或單純懶得動),

單練簡易版(一招即成),也能迅速改善頭痛、肩頸痠痛、注意力渙散等症狀。

書籍資訊 請點此

運動星球

運動不分年紀!專家:輕度運動就能降低心血管退化

2020-03-04

許多年長者都會質疑自己年紀一大把了還適合運動嗎?無論是真的擔心、還是不運動的藉口,大家都會擔心是否自己開始運動的時機已經太慢了。不過根據研究指出,就算是70歲才開始做一些輕微的運動,都還是對心血管有改善效果的。然而運動的好處說不完,小至讓人精神好,大至降低心臟病、中風、糖尿病、骨質疏鬆甚至失智症的風險。

©thehealthpoint.co

對於平時不做任何運動的老年人來說,或是現在只能做一些輕度的活動,但是,能夠降低心血管疾病的風險嗎?這些疑惑已經在許多研究中研究出來,不管幾歲運動都不嫌晚。

中年開始運動,死亡率降低了30%~40%

根據美國國家癌症研究中心的研究團隊,針對315,059位年齡介於50~71歲的人進行分析他們每星期運動時間與死亡率的相關性。根據研究發現,那些從40~61歲之間才開始運動的人,即使在這之前的大半輩子他們都沒有運動,但是一開始運動後,心血管疾病和全因性死亡率都降低了30%~40%,下降的幅度跟一輩子都在運動的人差不多,證明中年運動為時不晚。

©fitfatherproject.com

輕運動也可以降低心臟衰竭機率

此外,另一個來自《美國心臟病學會雜誌-心臟衰竭》期刊的研究顯示,美國多個醫學中心的聯合研究團隊針對137,303位年齡介於50~79歲的婦女,平均追蹤了14年,分析運動與罹患心臟衰竭的關係,結果發現即使是休閒式的身體活動像是走路、或輕度的運動,就可以降低30%罹患心臟衰竭的機率。根據研究表示,輕運動其實對身體某種程度上也有良好的效益。

久坐不動最不利,70歲以上每天輕度運動一小時就足夠

從剛剛的這些研究就能夠歸納出,稍微動一動都比久坐來得好。根據美國加州大學洛杉磯分校的研究者在《PLOS ONE》上發表了一項研究,就發現久坐與認知功能退化有直接的關聯性。這些久坐不動的人,心臟病、代謝性疾病的風險都是最高的。此外,一項刊登在《JAMA Network Open》的研究,追蹤了5,861位平均78.5歲的婦女,發現與久坐不動的婦女相較,每天只要多1個小時的輕度活動,就可以降低14%罹患冠狀動脈心臟病的機率,也可以減少8%罹患所有心血管疾病的機率。

因此,建議一般人千萬不要攤在椅子或是沙發上就動也不動,每隔30分鐘就起來上個廁所、喝個水,對健康是加分的,同時也可以把做家事的時間,和玩手機、追劇、工作的時間穿插起來,比如工作半小時就起來去洗衣服,拖拖地什麼的,避免長時間坐著。

資料來源/HEHO健康網

責任編輯/妞妞

運動星球

你知道靜態拉伸與動態拉伸 哪個可以預防運動傷害提高訓練效率

2018-12-13

你認為靜態拉伸還是動態拉伸比較好?這個在健身與運動訓練之間備受爭議的話題,尤其在一些研究(Rossi et al.2010; Shrier 2004; Behm and Chaouachi 2011; Kay and Blazevich 2012)中,提到靜態伸展可能會造成一些損害的概念及影響之後的運動表現,這也導致大家在運動前的靜態拉伸轉變為動態拉伸的動作模式。但是,靜態拉伸與動態拉伸哪個才是預防運動傷害和提高訓練成效的最佳方式?

靜態拉伸與動態拉伸哪個可以預防運動傷害提高訓練效率。

我們先來看一下最近的研究報告,其中包括靜態拉伸和動態拉伸對肌力、運動範圍與運動傷害預防的影響比較。這項研究發現靜態拉伸<60秒,被認為是增加關節活動範圍(ROM)的有效方法,並且通常被認為可以提高性能,並降低活動相關損傷的發生率;它還指出,推薦使用後伸展動態活動來減少肌肉損傷和增加關節ROM,對隨後的運動表現產生無關緊要的影響(Behm,Blazevich,& McHugh 2016)。

另外,2012年Kay&Blazevich的一項研究中;針對運動前靜態肌肉拉伸以及力量減少的研究報告,這項研究的主要發現顯示靜態的<> 60秒,更有可能導致肌力的小幅度或中度減少,並且,這些運動前訓練計劃通常不會用於運動員和一般人。而2011年Behm&Chaouachi發現在運動前的熱身期間,拉伸的持續時間較短,例如每個肌肉的總拉伸持續時間為30秒,可能就不會對接下來的運動及訓練產生不好的影響,特別是訓練有素的運動員。但這些研究都沒有注意到評估到肌肉是否過度活動、肌肉不平衡和錯誤的運動模式。

靜態拉伸肌力會減少嗎?

靜態拉伸不能降低傷害?

隨著美國科學家對拉伸效果性研究的深入,有多項研究報告指出,一次靜態拉伸會導致動態活動中力量的下降、最大向心等速力量的下降、最大等長力量的下降、平衡下降與衝刺能力下降等等,這些研究共同指向了一個關鍵問題,靜態拉伸會導致力量的減少,而力量的減少對於一個專業級的運動員來說無非是一項嚴重的問題。

動態拉伸比較好嗎?