運動星球

是什麼決定了你的最大攝氧量?

2017-07-17

你的最大攝氧量是在運動時身體能夠吸收的最大氧氣量,它的高低關係到氧氣的有效轉換高低,所以身體最大攝氧量越高,代表運動能力越好,如果不是為了比賽,是為健康,這是一個重要的數字。同時,這也是長壽的一個很好的預測因素:在某些方面,比你獲得多少鍛煉更好。美國心臟協會最近認為,最大攝氧量應該被認為是醫生定期測量的一個新的生命徵象。

是什麼決定了最大攝氧量

那麼是什麼決定了你的最大攝氧量呢?我們經常直覺地想到肺和心臟。心臟無疑是重要的:當你訓練的時候,你的心臟變得越來越強壯,每一次跳動都能將更多的含氧血液輸送到身體的最遠端。

可能遇到的瓶頸還不只這樣,流經你的動脈、靜脈的血流,還有氧氣透過微血管擴散到肌肉的效率也必須一併考慮,而擁有體內發電機之稱的粒腺體能夠多快利用氧氣產生能量再供應給肌肉細胞也是至關重要。

最大攝氧量與年齡的關係

上個月美國運動醫學會的一個會議演講深入探討了這個話題,試圖了解為什麼隨著年紀的增長,最大攝氧量也隨之下降?是因為心臟變弱了嗎?或者是氧氣在交遞和使用時也變得更糟了呢?

來自猶他大學的研究者Jayson Gifford帶領了一群平均年齡26歲和平均年齡75歲的年輕人與老年人志願者群。最後的結果是,這些未經訓練的受試者們的身體活動水平和體重指數相匹配,所以這樣的差異不僅僅只是不運動的結果。

他們做了兩個針對最大攝氧量的測試:一個是利用騎行室內自行車對全身各個系統的測試;另一個則是局部性的測試,單純一遍又一遍的伸直受試者的膝蓋,後者的實驗,由於只涉及少量的肌肉,對心臟的徵招不大,所以是一種檢視腿部肌肉是否存在瓶頸的方法。

正如預期的那樣,老年人的全身最大攝氧量比年輕人低38%。有趣的是,他們的單腳最大攝氧量也降低了27%,這也表示了血液循環和擴散等外在因素已經下降。沒有下降的一個特點是他們肌肉使用氧氣的能力。研究人員透過肌肉組織檢驗,計算了受試者腿部肌肉粒線體的最大攝氧量,兩組受試者基本相同。Gifford說:「這個結果表明,肌肉中的氧氣處理能力主要是由身體活動量決定而非年齡。」

保持訓練才能避免最大攝氧量下降?

這個研究與Gifford的其他同事去年發表的一項類似的實驗結果相吻合。在這項研究中,他們將訓練有素和未經培訓的志願者做比較,發現粒線體在未經培訓的組別中是一個限制因素,但並未出現在訓練有素的組別之中,所以,粒線體即使在大量訓練之外的部分被超出時,也具有大量的生產能力。

在理論上,過剩的粒線體的能力似乎是一種浪費,甚至違反生物系統理論的原則,Gifford認為,對系統各組成部分的尺寸必須與整體功能需求相匹配。從這一觀點看來,沒有一個瓶頸決定了最大攝氧量。相反,所有連結心臟的零件,包含動脈,毛細血管,粒線體也只是選擇了適合的大小,並且和他們一起決定最大攝氧量。

那麼為什麼耐力運動員會產生過多的粒線體能力呢?作者懷疑這種儲備能力是沒有意義的。他們討論了幾個理論,如認為多餘的粒線體的能力可能有助於脂肪燃燒,這會提高實際的耐力性能而不改變最大攝氧量。也有一些證據表明,它可以緩衝氧化壓力並減少細胞傷害。

這是什麼意思?整體來說,你應該像耐力運動員一樣的訓練方式,至少(部分)可以避免與年齡有關的最大攝氧量下降,這樣你的全身系統才能保持最佳運轉,而不僅僅是你的心臟。

有趣的是,這些發現是否也提出了更具體的培訓見解。隨著你年齡的增長,如果毛細血管分佈的微小血管網絡遍布你的肌肉是一個越來越明顯的瓶頸,那麼,是否有針對特別的訓練目標類型呢?有一些證據表明,毛細血管的間歇訓練和耐力訓練引起的穩定模式是有所不同的,甚至具體到每一種鍛鍊形式的要求,這也許是另一種每天訓練多種計劃而不是每天做同樣事情的另一個論據。

儘管如此,但Gifford仍擔心會從這樣的研究中超越實際的培訓見解。他說:「必須了解更多有關年齡對於最大攝氧量下降的限制,最終有助於目標運動或藥物治療。」

資料來源/Runners World

責任編輯/瀅瀅

運動星球

股二頭肌 Biceps Femoris

2017-02-08

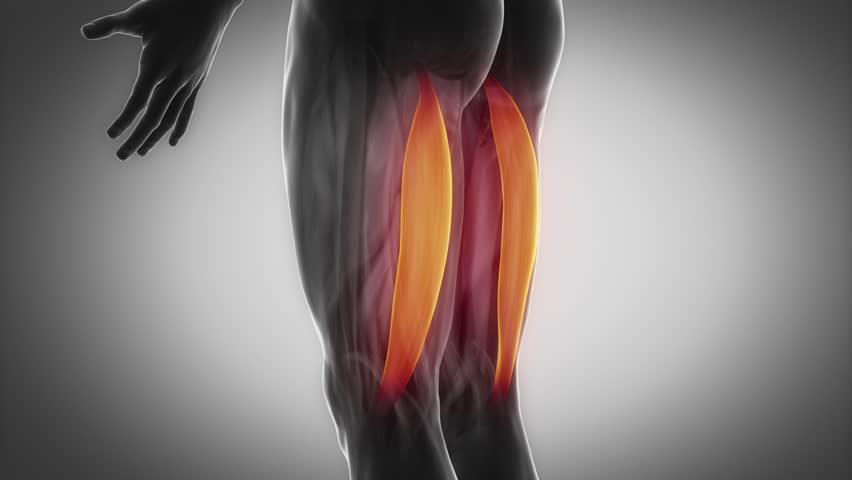

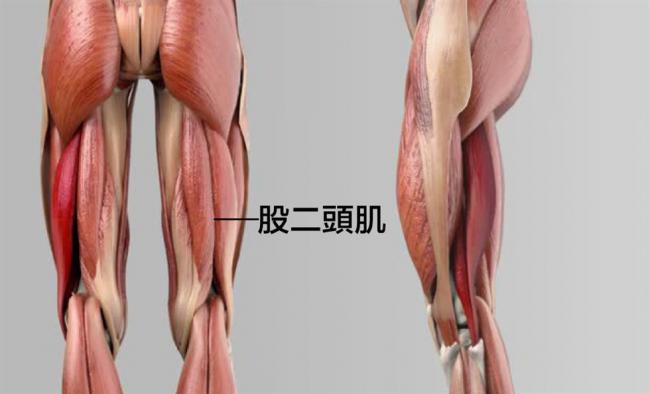

股二頭肌又稱腿二頭肌,它是交叉在人體膝關節附近的肌腱群,主要負責控制膝蓋彎曲以及大腿伸展的動作,他的位置位於大腿後側,外型有長短二個頭,基本功能就是使小腿後屈,一般來說,鍛鍊股二頭肌採複合式訓練,像是深蹲、硬拉、俯卧腿彎舉、坐姿腿彎舉等。

股二頭肌 ©shutterstock.com

一般來說,後腿的肌群比較不常被使用到,所以需要進行針對性鍛鍊才能,而當大腿的前後肌肉達到適當的肌肉量時,就開始要注重外型線條的部分,尤其時大腿後面股二頭肌,許多健身愛好者都會利用深蹲、彎舉、坐姿彎腿以及健身器材輔助鍛鍊股二頭肌,並讓股二頭肌能得到更強烈、更徹底的刺激,對於這些要求完美身材的人來說,股二頭肌絕對是不能被忽略的一部分。

舒展腿後的股二頭肌群,也有幫助肌肉恢復應有的長度、柔韌及彈性,腿後的股二頭肌群,是容易僵硬、也不容易強化的肌力的肌群。

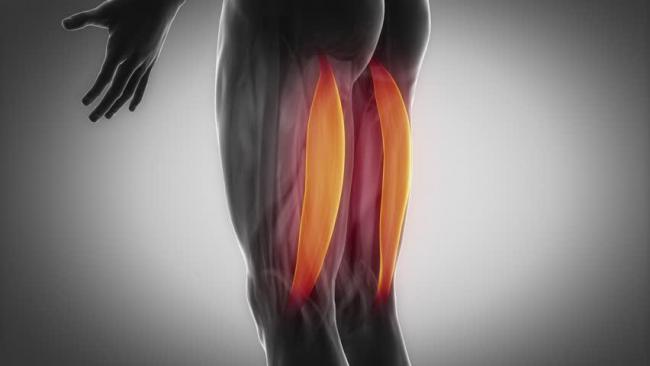

股二頭肌位置 ©doccheck.com

股二頭肌群是最早衰老、易縮短僵硬、不容易增強的肌群,許多常出現在老人家身上的步行姿勢,如彎曲著腿(因股二頭肌群退化而僵硬),或是雙腿抬不高(因股四頭肌及髂腰肌退化僵硬),都是老人容易跌倒的主因,所以建議最好持續保持鍛鍊下肢的運動,這樣就能維持腿部肌力與柔韌性。

以下介紹三種訓練股二頭肌方式,除了可以增加我們下肢股二頭肌的肌肉力量,還可以練到其他肌群。

以下介紹三種訓練股二頭肌方式,除了可以增加我們下肢股二頭肌的肌肉力量,還可以練到其他肌群。

1 啞鈴單腳深蹲

步驟1:採站姿,將一隻腳往前平舉,一隻手握住啞鈴。

步驟2:保保持下半身穩定,將膝蓋彎曲下蹲。

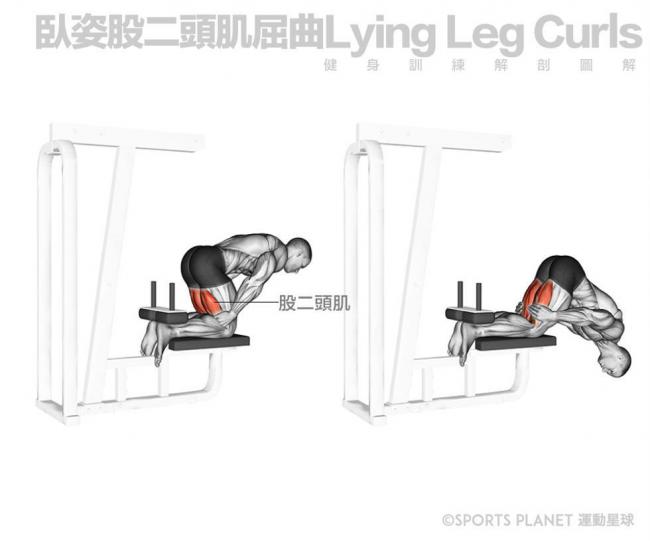

2 臥姿二頭肌屈曲

步驟1:俯臥面朝下於訓練機上,雙手握住大腿後方,雙腳勾住訓練機。

步驟2:吸氣時,將下半身往下傾斜,吐氣時,再回到初始位置。

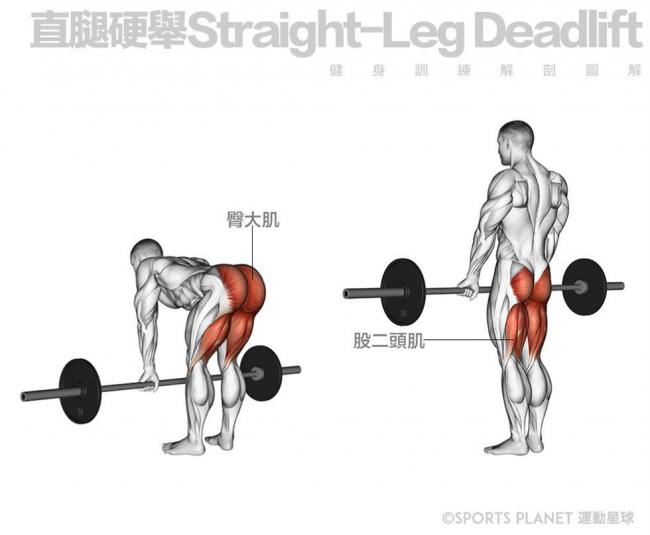

3 直腿硬舉

步驟1:採站姿,雙手握住槓鈴,上半身向前彎。

步驟2:吸氣時,將雙手打直將槓鈴往上硬舉,上半身跟著起來,吐氣時,再緩緩回到初始位置。

運動星球

運動飲食

2016-05-17

飲食是運動訓練中很重要的一環,對於減重的人更是成功的決定性因素,至於飲食究竟該怎麼吃才對呢?根據行政院衛生署所訂定國民飲食指南,人體飲食需要均衡攝取六大類的食物,才能維持正常的身體健康,也能夠維持正常的身材。

過去許多人為了減重,捨去澱粉類的攝取,讓身體少去了補充醣類最重要的來源。一般來說,身體將養分轉換成能量時,最容易先從醣類開始轉換身體能量,當身體缺少醣類時,就會轉而利用蛋白質或是脂質來替換。對於減重者而言,當聽到上面的說法時,是否都覺得心動?但是,脂肪的轉換並沒有這麼簡單,需要一段時間的才能夠將脂肪轉換成能量,但是對於非運動選手的人說,這樣的轉換過程非常緩慢,導致根本無法將脂肪順利轉為能量消耗,所以根本無法減少體脂肪!然而過度的減少醣類攝取,也會換減緩腦部的反應,大腦的能量來源也是醣類,當攝取不足時,就會造成注意力不集中,無法思考等等的問題。

對於健身者來說,蛋白質的攝取是非常重要的,因為肌肉在訓練時受損,需要依靠蛋白質攝取的來幫助肌肉復原,所以許多的健身者會額外攝取蛋白質,希望增加肌肉量,但是過量的補充只會造成肝腎的負擔,甚至造成蛋白尿的可能,一般人來說,一天每公斤體重只需要0.8克的蛋白質攝取,一個70公斤的成年人,大約需要56克左右即可,除非是專業的耐力與肌力訓練員才需要增加到1.4甚至到1.8 g/kg/d,但是這些人都是有特別的需求,才需要這樣攝取。對於一般人來說,基本上三餐都有一份的蛋白質攝取,這樣的攝取量就足夠了,如果害怕肉類的脂肪過多,可以選擇雞胸、里肌或海鮮類的肉類攝取,一方面脂肪較少,另一方面可以獲得較高成分的蛋白質。

對於脂質,更是讓人又愛又恨,適當的脂質攝取有助於運動員在糖類低下時,用來填補暫時的糖類不足,適量的脂質攝取有助於脂溶性纖維的吸收,以及組成身體的細胞膜。其中許多好的油脂對於腦部的運作也很有幫助,所以在飲食建議中會建議攝取適量的堅果食品補充好的脂質,另外在油品的選擇上,也要特別因為料理的方式選擇適當的油脂使用,以免因為高溫變質,進而破壞身體,油脂並不是不好,只是需要適量的攝取。

©Shutterstock

想要減重的人,真正需要考慮減少的是「糖」的攝取,「糖」經過分解,可以快速的變成「醣」類,提高血糖,為身體提供能量,當血糖過度提高時,胰島素就會分泌,將血糖做轉換成肝醣與脂肪,當身體能夠儲存的肝醣達到上限時,多餘的就會轉變成脂肪,這就是造成肥胖的原因。

最後對於運動的飲食來說,更需要全面性的營養元素,缺少任何一項都是不可以的,也不要為了要燃燒更多的熱量在空腹時運動,在運動前,可以適時補充一些低GI的食品,幫助血糖慢慢上升,避免在運動時因為低血糖感到不適,避免吃高GI值的食品,高GI值的食品容易讓血糖快速上升,胰島素會開始大量分泌,降低血糖指數,這樣的飲食方式,容易在運動中變成反應性低血糖,更容易造成頭暈等問題。

運動完就進行完整的食物補充,並包含六大類的食物,並且在運動完後的30分鐘至一個小時內進食,這時候因為肌肉溫度還未完全下降,適時的補充醣類與蛋白質,可以增加肌肉攝取養分的能力。如果害怕攝取過多的熱量,可以選用清蒸或是川燙過的食材,配上好的橄欖油或是亞麻仁油等脂肪,利用簡單的調味,就可以吃得健康又低脂。

圖片來源:sndvr.wordpress.com

參考資料

1.《運動健身知識家》,旗標出版公司出版 (2015)

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)

5. 蘋果日報-營養師破除 運動飲食 4迷思

6. 康健雜誌-運動後聰明吃,加速減重

7. 竹子的體育教室-運動VS飲食

8. 台大醫院健康電子報-與健康息息相關的新版每日飲食指南

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)

5. 蘋果日報-營養師破除 運動飲食 4迷思

6. 康健雜誌-運動後聰明吃,加速減重

7. 竹子的體育教室-運動VS飲食

8. 台大醫院健康電子報-與健康息息相關的新版每日飲食指南