運動星球

世大運閉幕式結合臺灣特色 世界相約拿坡里再見

2017-08-31

嗩吶與薩克斯風樂音昂揚,聖火在臺灣傳統送神儀式中緩緩熄滅,象徵2017臺北世大運畫下句點,但來自全球134個代表團、超過7700運動員的精彩表現,已讓臺灣的這個夏天,不平凡地令人難忘。當FISU會旗交接的那一刻起,臺北市向世界揮手,並與大家相約拿坡里再見。

臺北世大運閉幕式結合臺灣特有藝術文化特色。

閉幕典禮緊扣「For You For Youth」主題, 強調國際視野、臺灣特色與年輕主張三大重點,由「臺北愛你」、「禮讚拿坡里」與「美麗新世界」三個篇章構成,整體演出以音樂敘述故事。運動員進場後,從12天賽事回顧影片開始,包括原住民歌手家家、TRASH樂團與滅火器樂團接力表演,結合本土特色,就是要讓臺灣印象深深刻畫在各國選手心中。

2017臺北世大運閉幕典禮運動員進場,加拿大隊特製「謝謝你,臺北」旗幟,表達對主辦城市臺北的敬意。

「我們做到了!」代表總統蔡英文出席的副總統陳建仁強調,臺灣的城市絕對有承辦國際大型賽會的實力,感謝FISU、臺北市長柯文哲與工作同仁及地主觀眾,他說:「我們用行動支持世大運,用愛化解各種挑戰。更用舉世無雙的熱情,證明了我們是最好的主人。」他更歡迎所有人再度造訪臺灣。

地主隊中華臺北進場令全場熱血沸騰。

順利完成世大運任務,臺北世大運組委會主委、臺北市長柯文哲強調,臺北世大運的結束是一個新的開始,這場運動盛會讓臺灣更緊密的融入國際社會,讓世界看見臺灣。他說:「美麗島福爾摩沙,將繼續帶著海洋子民的勇氣與開放的胸襟,勇敢的航向全世界。」

FISU主席Oleg Matytsin則感性表示,「或許你們記得,在開幕典禮時,我說過,最美好的事物值得等待。國際大學運動總會在6年前,將此次世大運的主辦權交給臺北。經過6年努力,臺北替許多運動員帶來畢生難忘的回憶。」

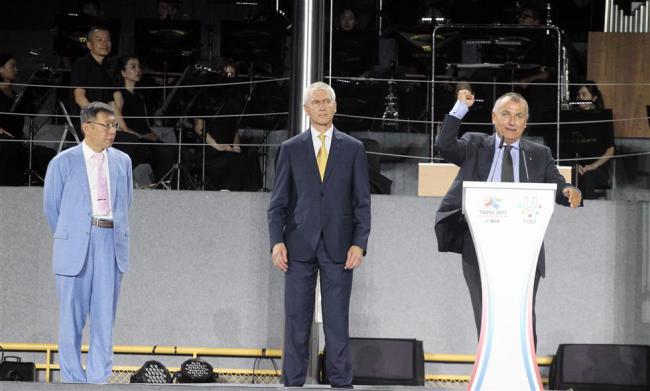

義大利大專體總會長Lorenzo Lentini(右)致詞,左為臺北市長柯文哲,中為FISU會長Oleg Matytsin。

兩年後的世大運將在義大利拿坡里舉行,由2019拿坡里世大運籌委會主任委員Raimondo Pasquino代表接旗,他說:「第30屆2019拿坡里世界大學運動會別具意義,適逢創始60週年,期待在拿坡里與各位相見。」隨後由聖卡洛劇院表演的文化節目,提前帶來當地風情。

2019拿坡里世大運籌委會主任委員Raimondo Pasquino接過旗子象徵臺北世大運順利落幕,下一屆拿坡里蓄勢待發。

「Taipei will miss you!」聖火熄滅後的電音派對,結合科技、未來、綠能與文明,包括徐佳瑩、閃閃機器人樂團與FOCA福爾摩沙馬戲團、臺灣首席電音DJ Mykal a.k.a.林哲儀與紀曉君帶來的精彩表演,雖是依依不捨的離別氣氛,也帶著正面心情迎向未來,在絢爛的閉幕煙火秀中,邀請各國選手,未來再度造訪臺北。

神將、彩繪面具與搖滾樂交織出融合傳統、年輕活力又具創意的表演元素。

資料、圖片提供/臺北世大運組委會

責任編輯/Oliver Wu

運動星球

第15屆2020「愛心獎」頒獎典禮共有8人獲獎

2021-01-21

愛心獎本屆起甄選範圍拓展至全球華人世界。選出8位得獎人:台灣-星雲大師、呂若瑟、沈文振;內地-盧邁、劉海鷹;香港-陳守仁、黃凱欣;海外地區-鮑潘曉黛,每人各獲頒15萬美元獎金,全額用於公益事業。8人慈善服務範圍遍及海內外多個國家和地區,澤被更多有需要的弱勢社群。

台灣會場主禮嘉賓及得獎人:黃輝珍、王建煊 、 王文淵、心保和尚、沈文振、呂若瑟神父、林蒼生、李伸一。(左起)

港澳台灣慈善基金會愛心獎主辦、鳳凰衛視協辦及製作、台灣八大電視、現代財經基金會、新加坡恒一基金公司;UA亞洲聯合財務有限公司榮譽贊助的「第15屆‧2020愛心獎頒獎典禮」, 於2020年年底在香港主會場鳳凰衛視大埔總部、台北八大電視分會場、北京鳳凰中心分會場衛星連綫三地同步舉行。

為社會注入正能量

台塑企業集團總裁王文淵致辭時表示,「我再次被邀請擔任『愛心獎』頒獎典禮的主禮嘉賓和頒獎嘉賓,感到非常的榮幸,在此我也要向本屆八位得獎人,表示熱烈的祝福。

今年因為新冠肺炎疫情非常嚴重,全球都採取防疫和邊境管制措施,除了經濟受到重大的衝擊之外,也拉開人跟人之間的距離,而一年一度的愛心獎盛會,也因此無法像往常一樣在香港隆重舉行。 所幸,經過港澳台灣慈善基金會『愛心獎』和相關單位的努力,讓我們可以透過鳳凰衛視和我們的八大電視台,以兩岸三地衛星連線 方式,共同見證得獎人的榮耀。

我希望,今晚透過每一位得獎人的故事,能為因疫情不安的人心,以及沉重低迷的社會氛圍,注入一股正向的能量,溫暖人心,安定社會,拉近人跟人之間、心的距離。 同時,也期許『愛心獎』成為全球華人的愛心表率,繼續宣揚更多愛心楷模的故事,帶動更多人自發性的去做善事,讓社會更美好、更和諧。」 在典禮最後,大會設置了一個特別的祈福環節,播出由本屆得獎人星雲大師親自撰寫和朗誦的《為世界和平祈願文》視頻,為新的一年注入更多的期盼與正念,願疫情和災禍過去,世界恢復秩序與生機。

2021愛心獎即將啓動

愛心獎創辦人林添茂表示,「愛心獎創辦時,就做了20年的規劃,由香港啓航、延伸到台灣、內地、全球華人地區,我們將按計劃:2025年第20屆起,全球不分國家、種族、宗教,共選愛心楷模。

愛心獎最新資料請瀏覽官網

運動星球

全國首座太陽能光電風雨球場 落腳高雄市鳳翔國中

2018-09-18

在全球暖化趨勢下,溫室氣體減量大眾皆應盡一份心力,為達成減碳目標,教育部體育署於107年擬訂「擴大推動學校設置太陽能光電風雨球場計畫」,透過盤點適合設置學校,建立作業參考模式,由各地方政府採用共同契約統籌辦理方式,邀請合適的廠商參與設置,期望在中央結合各地方政府下,擴大及提升綠能政策成效,並解決學校室內運動空間不足的問題。

高雄市鳳翔國中設置全國首座太陽能光電風雨球場。

依據107年出版之<<學校體育統計年報>>資料全國高中(含)以下校數共有3,837所,其中有1,261所學校無室內運動場地(包含活動中心、體育館及風雨球場), 面對日漸嚴重的氣候問題,這1,261所無室內運動場地學校內的師生,每當天氣炎熱或連續多雨的季節,往往面臨無場地可以使用的窘境。

彰化縣預計2年建置100座光電球場

高雄市政府教育局及彰化縣政府皆率先著手推動校園建置太陽能光電風雨球場設施,其中高雄市鳳翔國中完成全國首座由業者全額出資興建的太陽能光電風雨球場,而彰化縣則是全國第一個由縣府統籌規劃引進優秀廠商參與建置太陽能光電風雨球場,預計於2年內完成在該縣內60所學校建置100座以上太陽能光電球場。

太陽能光電球場除了提供遮陽避雨功能外,融合太陽能板讓校園電力也能自給自足。