優活健康網

台灣3人就有1人得皮蛇!恐導致中風、腎衰竭、慢性神經痛

2025-08-25

疼痛如電擊、火燒,簡直要人命!帶狀疱疹發作時疼痛感非常劇烈,台灣人一生中有3成的機率罹患,而罹患心臟、腎臟疾病與糖尿病患者,罹患帶狀疱疹的機率,則比一般人高出1.5~2倍,且因部分症狀重疊,有時難以確認診斷。曾有名患心臟患者,因胸口疼痛誤認為心臟病發作,檢查多次皆未發現心臟異狀,最後才發現是皮蛇惹禍。

台灣3人就有1人得皮蛇!恐導致中風、腎衰竭、慢性神經痛

根據衛生福利部疾病管制署統計,台灣民眾一生中罹患帶狀疱疹的機率約為32.2%,等於3人就有1人曾罹患帶狀疱疹,隨著年齡增長或免疫力下降,病毒也可能因此甦醒、發病。而帶狀疱疹患者不只是皮膚發紅結痂,還可能承受如電擊、火燒般的疼痛,嚴重恐導致長期神經劇痛、中風、腎衰竭等併發症,甚至危及生命。

帶狀疱疹是什麼?

帶狀疱疹是一種水泡性疾病,由「水痘-帶狀疱疹病毒」(Varicella-zoster virus,VZV)所引起。帶狀疱疹發病初期,常會伴隨身體不適、疲倦等症狀,也會產生如灼傷痛、刺痛、突然的疼痛,其特色為沿著皮節分布發疹,產生單側、疼痛性、水泡性的病灶,好發於胸、臉、腰、頸等部位。

雖然帶狀疱疹可能發生在任何年紀,但隨著年齡增長,尤以50歲以上族群最為好發,尤其在免疫功能低下的患者身上,更可能產生全身性水泡。

皮蛇危害1:1年內中風風險急升

中華民國心臟學會理事長李貽恒警告,帶狀皰疹會誘發全身系統性發炎反應,加劇體內發炎與血管病變,一旦血栓阻塞冠狀動脈或腦血管,恐引發心肌梗塞、中風,患者除皮膚出疹,也會出現胸痛等症狀。

根據研究,45歲以上患者罹患帶狀疱疹後,1年內中風風險提高1.3倍。即使過了1年,長期追蹤也發現,12年內發生心血管重大事件的風險提高3成,可見這不是短期的影響,而是對身體長期的健康負擔。

「曾經有一名心臟病患者曾因胸口疼痛,誤以為是心臟病發作,歷經一連串檢查卻找不到原因,直到幾日後出現皮疹才確認為帶狀疱疹。」李貽恒解釋,類似臨床狀況並不少見,都是因為疼痛先於皮疹出現,常與心血管疾病混淆,容易因此延誤診斷與治療時機。

皮蛇危害2:腎友恐加速腎衰竭

不僅只有心血管疾病患者是帶狀疱疹高風險族群,慢性腎臟病患者同樣也面臨威脅。台灣腎臟醫學會秘書長許永和說明,腎臟病患者因長期處於慢性發炎狀態,會干擾免疫細胞正常功能,導致整體免疫力下降,對病毒的防禦力明顯減弱。

研究指出,腎病患者罹患帶狀疱疹風險比無腎病者高出1.4倍,若同時帶有慢性腎臟病與心臟病,發作風險更是疊加。尤其腎臟移植病人,因使用免疫抑制劑導致抵抗力長期處在低下狀態,其罹病機率則高達9倍。

許永和提醒,腎友代謝能力較弱,在日常用藥與治療皮蛇時,須由醫師謹慎評估整體治療策略,以避免錯誤用藥干擾腎臟代謝、加劇腎功能惡化,引發昏迷、腎衰竭或其他嚴重併發症。

皮蛇危害3:糖友住院風險飆3倍

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示,台灣糖尿病患者近年有明顯年輕化趨勢,40歲以下盛行率持續上升,這些年輕糖友若血糖控制不佳,伴隨免疫力下降,可能提早面臨帶狀疱疹的威脅。

研究顯示,第二型糖尿病患者罹患皮蛇的風險為一般人的2倍。歐弘毅指出,糖尿病患者感染帶狀疱疹後,病況往往更複雜,容易因疼痛劇烈、併發症增加或血糖波動大而需住院治療,導致住院率約為非糖尿病者的3倍,平均住院時間也多出約3日,進一步增加醫療負擔。

歐弘毅提醒,糖友本身也容易合併其他感染或疾病,一旦皮蛇爆發,處理起來比一般人更困難,也會提升「疱疹後神經痛」的風險,造成持續數月甚至數年不等的慢性神經疼痛,嚴重影響生活品質。尤其對年輕患者而言,慢性疼痛若未妥善處理,可能對工作、睡眠與心理造成長遠影響,形成血糖惡化與併發症加重的惡性循環。

高風險族群應打疫苗降發病風險

歐弘毅建議,50歲以上民眾以及糖尿病、心血管與腎臟病等慢性病患者,應優先考慮接種帶狀疱疹疫苗,並且配合生活作息調整、壓力管理等綜合防護,帶狀疱疹疫苗可降低發病風險,並有效減少疱疹後神經痛。

不少人擔心,帶狀疱疹疫苗是否伴隨副作用?可以和其他慢性藥物一起使用嗎?許永和解釋,目前帶狀疱疹疫苗與慢性病藥物都沒有明顯交互作用,慢病患者不用太過於擔心,「且疫苗保護力可維持90%以上,推估可持續10~15年的保護力。」建議慢性病患者不必過度擔心,及早與醫師討論合適預防方案,增強自身免疫力,穩定病情。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

美研究:每天20分鐘中度運動能預防身體發炎

2017-02-13

運動一定要很劇烈才有用?美國一項新研究發現,如果你每天可以進行20分鐘的中等程度運動,就能有效刺激你的免疫系統,讓你不容易患上關節炎和肌肉纖維疼痛等疾病!

加州大學聖地牙哥分校的科學家們日前提出了上述的發現。該校教授Suzi Hong博士說:「我們的研究發現,每日一次約20分鐘的中度跑步機運動,令受測者體內產生腫瘤壞死因子(TNF)的免疫細胞數量減少了5%。」

科學家指出,在運動期間,大腦和交感神經系統隨之變得活躍,使身體能夠進行工作,而釋放能觸發免疫細胞中腎上腺素受體的激素到血液中。

根據研究,適度運動有抗炎作用,不過他們並不確定高強度運動是否也能有同樣效果。韓裔的Hong教授在《大腦、行為和免疫 (Brain, Behaviour and Immunity)》期刊所發表的一篇研究報告中指出:「患有慢性炎症性疾病的患者應該總是在諮詢他們的醫生關於適當的治療計劃,但是得知運動可以作為對抗炎症的可能方案的確是一個令人興奮的進展。 」

在研究中,作者招募47位健康成人作為受試者,檢視20分鐘的中度運動所誘導的兒茶酚胺(catecholamine)生成,對於單核球(monocytes)產生腫瘤壞死因子(tumor necrosis factor)的影響。實驗結果發現,受試者在運動時腦部及交感神經系統(sympathetic nervous system)出現活化,並具有抗發炎(anti-inflammatory)的效果。作者表示,光是每日20分鐘中度的跑步機運動,就有機會使受到刺激而製造腫瘤壞死因子的免疫細胞數目下降達5%。

資訊來源:全球醫藥新知、The Times of India

每天20分鐘中度運動能預防身體發炎 ©Canadian Running Magazine

運動星球

太P力脊椎運動—保健脊椎,健康沒煩惱!

2016-10-06

脊椎運動起源

脊椎是人體的主要架構俗稱"龍骨",是人體最重要的骨髓。它貫穿我們的神經傳遞,從大腦到末梢環環相扣。

太P力脊椎體況管力運動(Spine Exercise of Taichi+Pilates+Body Mechanics,簡稱TPM)即在於綜合基礎理論從人體生理解剖學、運動生理學及物理學的知識,重新詮釋太極導引(Taichi Dowing)之鬆沉勻柔的肌肉旋轉精神、彼拉提斯(Pilates)核心肌群肌力穩定訓練、身體力學(Body Mechanics)運用力學原理维持和控制身體的的平衡。

而TPM脊椎穩定運動一直是十分受重視的姿勢不良改善運動,其強調將一個肌肉功能有肌力和柔軟的對稱訓練,使脊椎藉由脊柱四週的肌肉,多裂肌群收縮控制使之保持在最穩定的、中間的及平衡的人體垂直線,在此體態下進行所有的工作或日常活動。

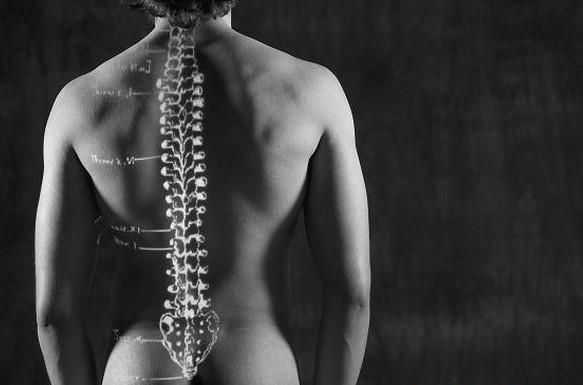

脊椎的構造

脊椎有這四個生理彎曲形態分為頸椎、胸椎、腰椎以及尾椎。脊椎作用是承載人體重量。對於身體的壓力以及五臟六腑都能提供足夠的保護,而為了達到更好的平衡重量壓力以及保持足夠的彈性而產生。而脊椎承受了人體重量的絕大部分壓力,如果我們背部的大肌群沒力氣將我們脊椎拉回正確的位置,這樣會造層駝背,而駝背會間接影響到椎間盤,使我們身體失去平衡。

脊椎 ©life.ettoday.net

而人類的壽命平均約80歲,我們並非能一直依賴外在的協助,需要達到自我的身體肢體平衡、肌力訓練、儀態美學、身心靈全方位照護才能讓身體更健壯。當我們在日常活動時,常常會略到我們的脊椎,脊椎生病後我們也沒意識到,當脊椎生病後會導致內臟病變以及後續身體上的疾病。

而從上小學6歲開始,小朋友的脊椎已經嚴重歪斜和背肌張力失衡,從開始背書包上學開始寫功課到做報告、看黑板到成年開始用平板電腦,十幾年的生活錯誤姿勢養成了這些慣性動作。當人體長時間處於某一特定姿勢,例如:長時間打電腦玩手機、翹腳、坐姿不正確…等等,或精神長期處於緊張狀態,這些生活中的動作長時間累積下來,會造成椎間盤錯位、異位,椎間板凸出,甚至於脊髓神經被壓迫後產生腫痛與萎縮。再來會延伸到我們全身五臟六腑各部位,而導致酸痛及各種疾病,例如:失眠、頭痛、高血壓、心臟病、坐骨神經痛、腰酸背痛、便祕、排尿困難、造血功能失常、呼吸困難、胸悶、倦怠等等…..多種病症。

孩童從6歲開始就背包包 ©pricerunner.dk

脊椎病不限制於任何年齡,上至兒童下至老年人都有機會發病。但我們可以透過太P力脊椎運動去達到身體與脊椎的互動。我們需由基礎的脊椎中線穩定訓練中,找到自己最正確的脊椎位置以練習控制穩定肌群,進而在重複練習多裂肌群肌纖維長度和韌性下,藉由重覆練習以期建立大腦中正確的運動模式。脊椎運動以"安全"為最重要的依據、安全角度需在人體中線角度進行、脊動墊簡易掌握力學的中央點。

趕緊預防以及保護我們的脊椎,避免在脊椎生病後導致一堆可怕的疾病跑出,到時候不僅要花上一大筆錢治療還會對傷體上有更大的傷害。

太P力脊椎運動創辦人楊琦琳老師,原本的工作來自台北榮民總醫院臨醫護,曾經也任職過松山醫院加護病房護理師,在2000年長期在醫院輪值夜班身體狀況開始出現一些毛病,進而開始接觸太P力脊椎運動,透過太P力運動改善身體上許多機能,讓身體更健康,整個人容光煥發。

脊椎運動創始人—楊琦琳老師