運動星球

身體恢復變慢跟年紀的增長有關嗎?

2017-09-25

對於一位超過40歲的跑者來說,或許你會感覺自己不再像以前一樣在艱苦的訓練之後,能夠從中快速地恢復過來。這種感覺就像有人在你的鞋底塗了膠水一樣,失去彈性。

身體恢復變慢跟年紀的增長有關嗎?

當然,這不僅僅是幾十年來的經驗,與20年前相比,生活一天比一天忙碌,能夠訓練的時間與里程也相對減少。我們將大部分非訓練的時間都留在了電腦螢幕前或者在椅子上坐著,而不是拿這些時間打打籃球或在騎自行車,因此,我們的體能也比以前更弱了。

而在這個緩慢恢復的過程中,或許你會認為自己不能像以前那樣努力訓練,是因為自己老了。抑或是之所以恢復得慢,僅僅是因為自己沒有像以前那樣努力地訓練,而不是因為真的老了?

恢復在於個人體質 年齡並非有差別

這是一個很難回答的問題,因為人們過著生活各種不同型態的生活,每一個人的型態與生活方式也有所不同,所以無法用一種解答去判定到底原因何在?不過,衰老不僅僅是一種錯覺,現在已經有很好的證據表明,當你在60多歲的時候,在很多事情上,包括從艱苦的訓練中恢復的速度已經改變了。

由Jay Hoffman帶領的佛羅里達大學的研究人員在《強度與調節研究》雜誌上進行的一項新研究。人們在40多歲的時候,很多人開始體會到身體漸漸衰老的感覺,但是這份感覺與實際上生理衰退的研究證據來看,人們在40歲以後身體衰老的文獻相當稀少,證據往往也都模棱兩可。

這項研究比較了九位平均年齡為22歲至47歲的男性。其中重要的細節是,在這個研究中的每個人的訓練都屬於業餘性質的訓練(非專業型),在過去六個月的裡,他們每周從事阻力訓練的時間至少要有150分鐘。雖然,這並不能保證這兩個年齡群體會同樣的健康和活躍,但至少我們不把年輕運動員與老年人放在同一個天秤上比較。

過程中,受試者們平均每周都做一次高強度阻力訓練,其中包括一個機器每次做10下,重複八組;在進行之前,他們首先做了一次腿部力量的評估,接著在機器上進行將身體伸直,然後反覆屈膝以抵抗阻力的動作。48小時之後,他們再次進行腿部力量的評估以及利用監測儀器檢測肌肉損傷和發炎的狀況(這是肌肉修復過程中的一個關鍵部分)。雖然沒有進行跑步訓練(因為這與典型的重量訓練方案也有很大的不同),但結果顯示,兩組的肌肉損傷、修復和恢復的基本路徑在這個研究中是相似的。

數據顯示並無差異

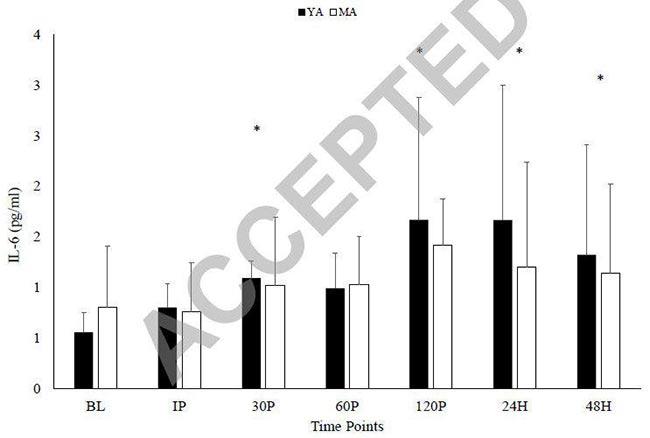

結果很簡單:兩組之間沒有差別。年輕組開始時強度更高,但兩組的相對損失和恢復強度是相同的。壓力和炎症標記在年輕人和老年人中也遵循相同的軌跡,個人的疼痛報告和酸痛結果也是如此。

下面是一些樣本數據,顯示的白細胞介素-6的水平,是一種炎症標記,它有助於促進免疫細胞的擴散、增殖和分化到組織損傷的部位。圖中年輕組是黑色線、中年組則是白色代表,你可以看到出發後的30分鐘後逐漸增加,但持續48小時後,並無顯著差異。

©COURTESY OF JOURNAL OF STRENGTH AND CON

不論年齡 持續讓身體活動才是王道

如果這項研究有1000個受試者,那麼這種差異對於統計學來說是否有意義?答案是不肯定的,但即使是這樣,仍然會留下非常細微的差別。換句話說,這裡並沒有確鑿的證據來解釋老化的影響。也許,我們覺得老了,是受到了傳統思想學派的有想,好比傳統的母親都會與女兒說:「女人25歲開始走下坡」所以許多女人們便會認為自己25歲後便不再年輕了是一樣的道理。

實際上,這個差別可能並不重要。不管我們是在對抗生物學還是生活方式,最終的結果是你需要讓身體有更多的活動,並持續像以前那樣努力工作。

在你的計劃表上,當下一次在辛苦鍛鍊後感覺到心跳加速時,你需要提醒自己,當你20多歲的時候,並非每一次的結果都是快樂與歡欣的。翻翻那時的訓練日誌,或許你會發現好多過往的心得標註皆是非常疲勞、雙腿好腫、跑慢一點吧…等。但這些感覺並不是因為身體老化了,只是訓練過程的其中一環,當你休息過後,這一切的一切,只會感覺更甜更值得。

資料來源/Runners World

責任編輯/瀅瀅

運動星球

運用滾筒掌握自我肌筋膜放鬆的5種技巧練習

2018-12-05

在健身房訓練前後你都用什麼來放鬆肌膜呢?一般來說大家最常用的就是瑜伽滾筒也稱為泡棉滾筒。採用滾筒來進行自我肌筋膜釋放拉伸(self-myofascial release簡稱SMR)的這項技術,是一種簡單又方便的技巧,它能有效率的放鬆我們的肌筋膜外,還能提高身體的靈活性、肌肉恢復與運動效率;並能透過滾筒來按摩身體的軟組織,改善循環和舒緩疼痛。

運用滾筒掌握自我肌筋膜放鬆的5種技巧練習

為何要採用SMR

自我肌筋膜釋放(SMR)技巧除了可以使用泡棉滾筒之外,也能使用包括按摩球或是滾棒等等的輔助器材。泡棉滾筒的密度、表面結構甚至軟硬度都不盡相同,但無論你選擇哪種工具來做按摩放鬆,SMR都會關注身體中的神經和筋膜系統,這些系統可能會受到不良姿勢,重複運動或功能失調運動的負面影響,因此,我們就需要透過它們讓肌筋膜變的更為柔軟,進而讓被包覆在內的肌肉放鬆,增加肌肉內帶氧血液的流動,另外,透過按摩軟組織能破壞沾黏,讓肌筋膜恢復至有彈性的狀態,經常運用自我肌筋膜放鬆,會讓筋膜恢復平滑、改善循環與減輕疼痛,同時,增加整體的活動範圍。

透過SMR按摩軟組織能破壞沾黏,讓肌筋膜恢復至有彈性的狀態。

SMR的好處

1 糾正肌肉不平衡。

2 讓肌肉適度放鬆。

3 改善關節活動範圍。

4 改善神經肌肉效率。

5 減輕疼痛和改善組織恢復。

6 抑制/降低觸發點靈敏度和疼痛。

7 減少神經肌肉高滲性。

8 提供最佳的肌肉長度-張力關係。

9 減少壓力對人體運動系統的整體影響。

滾動為何會產生放鬆?

我們把滾筒放置於肌肉下方,再利用身體自身的重量施加壓力,慢慢的滾動就能對肌筋膜產生效果,透過這些滾動的工具施加應力於筋膜上,會促使肌肉纖維適度的擴張並恢復循環,若肌筋膜發生沾黏現象,就會限制肌肉的活動範圍,並向下延伸到身體數百萬計的肌原纖維和肌節,而影響到肌肉纖維的擴張。

知識便利貼|肌肉結節:

結節又稱為激痛點,是存在於肌肉纖維內的疼痛小點,會產生結節主要是因為肌肉的收縮單位-肌節(sarcomere)過度使用,或者是長期處於縮短的狀態造成血液不流通所造成。必須要利用滾動工具來直接按摩結節鬆開肌節,讓身體血液恢復流通並減緩疼痛。(資訊來源:維基百科)

結節又稱為激痛點,是存在於肌肉纖維內的疼痛小點,會產生結節主要是因為肌肉的收縮單位-肌節(sarcomere)過度使用,或者是長期處於縮短的狀態造成血液不流通所造成。必須要利用滾動工具來直接按摩結節鬆開肌節,讓身體血液恢復流通並減緩疼痛。(資訊來源:維基百科)

滾筒的重點技巧

自我肌筋膜釋放(SMR)技巧適合在靜態或動態拉伸活動之前進行,以提高組織在拉伸活動期間延長的能力。我們可以採用慢慢滾動的方式找到激痛點,並稍為按壓30-90秒減少不適的感覺,在練習期間保持核心穩定性非常重要,接下來就教大家幾個比較常用的放鬆姿勢與技巧。

資料來源/draxe、barbend

責任編輯/David

運動星球

居家親子體適能:我不要鴨母蹄

2017-05-15

觀察孩子走路時,是否發現他們或站或走時會有內八或是長短腳的症狀呢?這些稱為鴨母蹄的走路姿勢大都起因於扁平足的關係。除了先天遺傳的扁平足孩子,若是後天造就的就必須多加注意並給予矯正,扁平足的成因很多 : 例如,孩子們足部太早承重,或是肌肉韌帶無力、姿勢不良等都會導致扁平足的產生,大人要多多注意小朋友的足部發展,把握2~8歲的發育時期避免錯誤的姿勢產生,與加強足部運動來誘發足弓之發育。

腳掌踩不穩或是走路有內八,都有可能是擁有扁平足的關係

大多數的扁平足不一定有症狀,但是少數扁平足會在走路、跑跳、平衡等動作受影響而經常跌倒,除此之外,如果併有足跟外翻、歪斜的現象,會更讓孩子們在走路時接觸地面後,足跟不穩、歪斜,也會因為身體受力而改變,並且造成足部膝關節內側受到不正常的拉扯、韌帶受損等狀況。

以下有四種體適能遊戲,能鍛鍊孩子足底小肌群的發展,並且可以增進足部、踝關節等肌肉控制,並且防止扁平足的產生。

1 我是大山洞

這個動作可以幫助孩子伸展雙腿、踝關節。

步驟1:首先,將小孩的雙手放在小板凳上,雙腳腳掌貼在地面。

步驟2:讓孩子的屁股向上翹高,身體呈現倒v型,在訓練的過程中,雙腿越後面,越有拉筋的效果。

我不要鴨母蹄—我是大山洞

2 我是小猴子

這個動作可以訓練到孩子小腿肌肉力量以及平衡感。

步驟1:首先,準備幾個寶特瓶或是娃娃排列在地板上。

步驟2:讓小孩墊起腳尖站立,再來回繞過這些障礙物。

我不要鴨母蹄—我是小猴子

3 火車過山洞

這個動作可以訓練到孩子的足底小肌肉群並穩定髖關節。

步驟1:首先,將小孩屈膝躺平,雙腳與肩膀同寬踩在彈力帶上,並且在彈力帶中間塞入一顆球。

步驟2:讓孩子的雙腳保持踩穩後,再利用小球滾過孩子的屁股下方,當球要滾過去時,請孩子將臀部往上抬起。

我不要鴨母蹄—火車過山洞

4 我是不倒翁

這個動作可以訓練到孩子小腿肌肉力量以及平衡感。

步驟1:首先,分別與孩子站在軟墊或是枕頭上。

步驟2:站好後,大人可以與孩子互相丟球,或是與孩子一起比手畫腳。

我不要鴨母蹄—我是不倒翁

動作設計與指導 群康彼拉提斯

動作示範 親子瑜珈講師—黃若婷

動作示範 親子瑜珈講師—黃若婷