運動星球

扁平足的選鞋與治療方式

2018-01-09

扁平足,台語俗稱「鴨母蹄」,意味腳掌像鴨子蹼一樣平貼於地面。前面曾提過,扁平足患者由於足弓塌陷,而無法吸收身體重量及地面的反作用力,因此會增加運動時重力對關節產生的衝擊。

成年人約二到三成有扁平足。而且扁平足也有部分遺傳傾向,父母長輩若是扁平足,小孩也有較高機率為扁平足。

Women Fitness ©Women Fitness

1 費斯線( Feiss line)

將內踝下緣凸起❸到第一趾骨頭❶連成一線,若舟狀❷在❶∼ ❸連線之下,則為扁平足。

2 濕足印

在地上鋪兩張白紙,雙腳打濕,然後分別在兩張白紙上壓一下後離開,看雙腳的受壓面積。白紙被打濕的部分就是受壓的部分。足印的內側面積可參考下頁圖,比較足弓偏較高或低。

門診有非常多患者其實並不知道自己是扁平足,直到因為腳痛、膝蓋痛、腰痛、全身痛而前來就醫時,才被我看出其實都是扁平足造成的全身問題!有些人就算側面看起來足弓正常,但有拇趾外翻、鞋內側凸出、走路外八、跟骨外翻等間接扁平足特徵,還是可以判定為扁平足。

有趣的是,有些人會有「拒絕承認扁平足症候群」,而且以男性居多。他們通常會說:「我活了 30年,沒有人說我是扁平足。」「我爸爸媽媽都沒有扁平足。」「可是我有當兵啊,體檢時沒診斷出扁平足!」「我上次有做足測,測出來足弓正常。」此時,我都會笑笑跟他們說:「你真的是扁平足,以上這些症狀你都符合。我看過很多例子了,相信我吧!」

間接扁平足特徵

若有以下情形,有極高的機率是扁平足,若不確定建議還是由專業醫師判斷較準確。

1.拇趾外翻

2.走路外八

3.足跟歪斜

4.前足寬扁

5.舟狀骨下降

6.第一趾骨下降

7.鞋子變形

正常拇趾向外的角度需小於 15°,超過即為拇趾外翻。常合併趾關節滑囊炎,會反覆發炎而非常疼痛。若無治療必定持續惡化。需使用鞋墊改善整體足部力學狀態。

橫弓、滑囊炎、無橫弓支撐,因此各腳趾受體重影響

X光之下的拇趾外翻角度向外歪斜變形

X光之下的拇趾外翻角度向外歪斜變形

健康的腳趾

健康腳趾的定義是:每一根趾頭都正常朝前,無爪狀勾起,趾間空隙固定,無跨趾、外翻等現象。任何腳趾變形、爪狀趾,都會影響足部筋膜,最終影響到全身筋膜,不可不慎。擁有健康腳趾的要點:

1. 大小合適的鞋子:鞋子太小會導致腳趾擠壓變形,太大時足部需過度用力抓住鞋底,腳趾也容易變形。

2. 不穿過軟的鞋子:底部過軟足部會不自覺用力抓造成問題。

3. 穿五趾襪:此為最簡單並有效的方法。五趾襪可以長期維持腳趾的健康。

扁平足的治療

門診病患中有些跑者膝、髂脛束症候群(詳見本章最後「堡醫師小診所)改善很慢,其中很多其實是因為扁平足沒有矯正造成的。扁平足不一定是雙側同時出現,以下組合皆有可能:

1. 正常足+扁平足

2. 正常足+偏低足

3. 偏低足+偏低足

4. 扁平足+偏低足

扁平足可嘗試先放鬆足部、小腿過度緊繃的筋膜後,鍛鍊足部肌肉,便能小幅度改善足弓的狀況。(詳見本章最後「堡醫師小診所」)

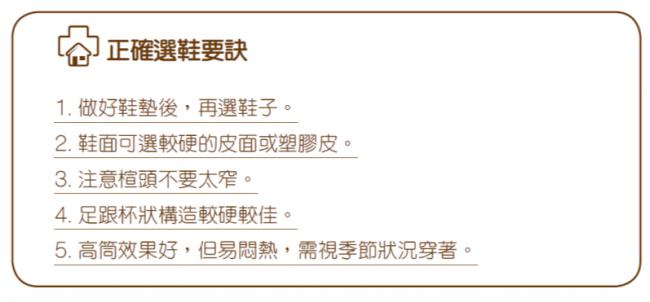

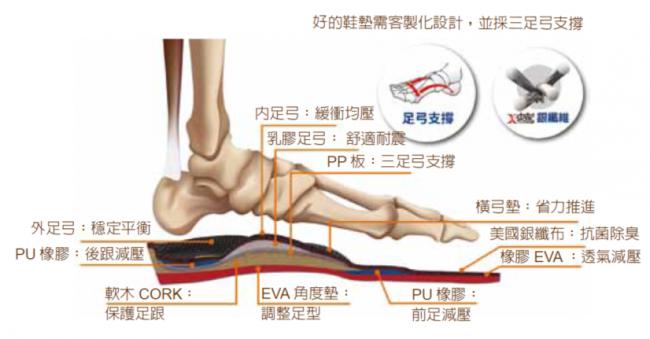

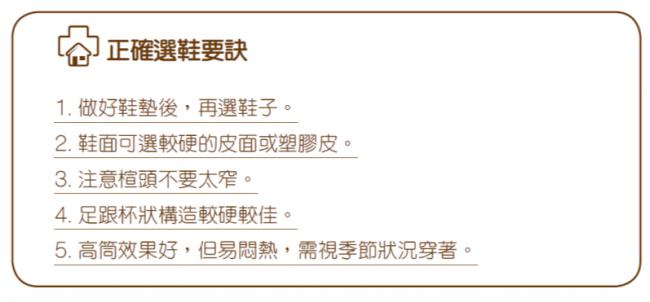

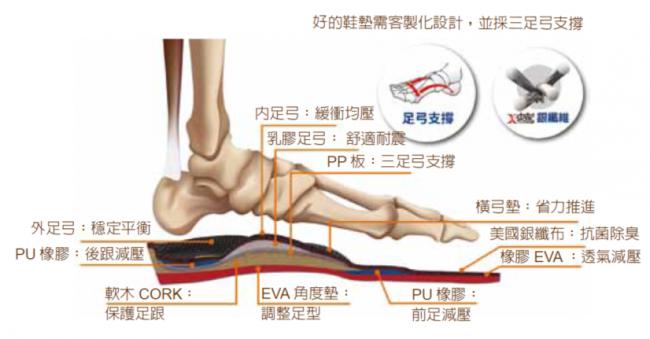

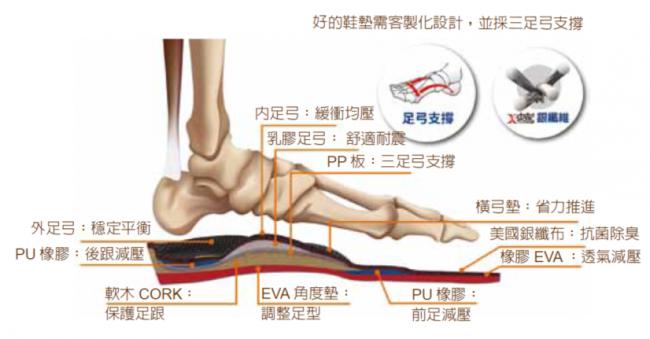

當兩腳足弓不等高時易造成後續的骨盆歪斜、膝蓋痛等問題。矯正方式是使用特製鞋墊來改善下肢骨架的排列方式,直接撐出足部的立體三足弓構造,平均分散足部不平衡的壓力,達到改善的效果。特製鞋墊通常需較厚才能達到較好的支撐。最好的方式是做好鞋墊後,帶著鞋墊去挑鞋子。先取出鞋子原本的鞋墊,再放入特製鞋墊,試穿後大小適合再買鞋。

鞋子的種類最好是運動鞋類型,鞋面不宜太軟,需有支撐性,才能有矯正效果。鞋子楦頭需較寬,因為扁平足的人通常腳板較寬,腳趾才不會因過度擠壓而變形。若症狀較嚴重可選高筒鞋效果更佳,但缺點是穿起來較悶熱也較笨重。

Q:扁平足可以跑步嗎?

A:當然可以。堡醫師的朋友就是嚴重扁平足,但還是可以征服超馬、超級鐵人等比賽。扁平足只是腳部較容易感到不適,經過鍛鍊後還是可以正常運動喔!

足弓拖鞋適合平常步行

足弓拖鞋適合平常步行

Q:小朋友要穿鞋墊到幾歲?

A:建議成長中的小朋友穿至成年不再長高為止。在成長過程中使用鞋墊,會使下肢排列較好較直,讓骨骼、肌腱、韌帶正常發展,成年後較骨骼不會定型為:前足寬扁、跟骨歪斜。成人可視自身狀況,若容易腳痠、膝痛、腰痛等,確定是扁平足引起,使用鞋墊會對生活品質有所幫助。

Q:鞋墊多久該換?

A:視活動量及體重而定。活動力高及體重較重的小朋友磨損較快,約 6個月到 1年更換。成人在一般活動量下約可維持 1 ∼ 3年。

Q:鞋墊要運動時穿,還是平時穿?

A:建議平日站立、走路時最好都有鞋墊支撐。若是短時間的運動如打球,人體自然會收縮足部肌肉,鞋墊的角色就沒那麼重要,而且可以減少運動時鞋墊的損耗。但若經濟無虞,穿著運動也無妨。

扁平足造成的全身影響

扁平足造成的全身問題,也是堡醫師的切身之痛。因為本身就有低足弓問題,加上運動讓足部過度使用,足部筋膜問題更是加雪上加霜,長久之後即影響全身造成全身疼痛。

堡醫師遇過無數肩頸痠痛的病人,不管怎麼按摩、捶打、吃藥、貼布、擦痠痛藥膏 ⋯⋯都治不好,更有人是從 20 ∼ 25歲開始,肩頸痠痛就再也沒好過!沒有這種痠痛問題的人其實難以理解,常會說:「你就是上班上太久啊!」「你就是姿勢不良啊!」「你就是缺乏運動啊!」 ⋯⋯追根究柢,其實都是扁平足惹的禍。成年後,因為柔軟度降低,需要工作、久坐,筋膜開始變硬、含水量下降,再藉由代償問題進而影響全身。解決這個問題最好的方法就是顧好下肢,特別是扁平足,上半身問題自然就能痊癒。

對足部本身而言,扁平足會因支撐力不夠而造成拇趾外翻、韌帶扭傷不易痊癒、足部肌肉痙攣痠痛等問題。更進一步甚至會影響腳踝、小腿、膝蓋及骨盆。

書籍資訊

◎圖文摘自如何出版, 侯鐘堡 著作《顧好下肢筋膜,全身痠痛out!:鐵人醫師最想告訴你的復健眉角》一書。

天啊!原來問題出在下肢筋膜!90%的痠麻痛,這樣就能根治

◆專攻運動傷害:作者身兼226K超級鐵人三項選手&復健科醫師,對於運動傷害更能感同身受、精準診斷。

◆從筋膜看全身:結合復健專科與運動醫學知識,以筋膜角度,從足部找出全身痠痛根源。

◆自己在家做復健:利用簡易檢測及彼拉提斯伸展筋膜,教你行得正坐得直,徹底擺脫痠麻痛。

◆解答復健迷思:推翻傳統對復健治療的刻板印象,推廣正確的運動&保養觀念。

◆補充復健新知:運動治療+復健治療雙管齊下,對症下藥。

•更多如何出版《顧好下肢筋膜,全身痠痛out!》資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅

1 費斯線( Feiss line)

將內踝下緣凸起❸到第一趾骨頭❶連成一線,若舟狀❷在❶∼ ❸連線之下,則為扁平足。

2 濕足印

在地上鋪兩張白紙,雙腳打濕,然後分別在兩張白紙上壓一下後離開,看雙腳的受壓面積。白紙被打濕的部分就是受壓的部分。足印的內側面積可參考下頁圖,比較足弓偏較高或低。

門診有非常多患者其實並不知道自己是扁平足,直到因為腳痛、膝蓋痛、腰痛、全身痛而前來就醫時,才被我看出其實都是扁平足造成的全身問題!有些人就算側面看起來足弓正常,但有拇趾外翻、鞋內側凸出、走路外八、跟骨外翻等間接扁平足特徵,還是可以判定為扁平足。

有趣的是,有些人會有「拒絕承認扁平足症候群」,而且以男性居多。他們通常會說:「我活了 30年,沒有人說我是扁平足。」「我爸爸媽媽都沒有扁平足。」「可是我有當兵啊,體檢時沒診斷出扁平足!」「我上次有做足測,測出來足弓正常。」此時,我都會笑笑跟他們說:「你真的是扁平足,以上這些症狀你都符合。我看過很多例子了,相信我吧!」

間接扁平足特徵

若有以下情形,有極高的機率是扁平足,若不確定建議還是由專業醫師判斷較準確。

1.拇趾外翻

2.走路外八

3.足跟歪斜

4.前足寬扁

5.舟狀骨下降

6.第一趾骨下降

7.鞋子變形

正常拇趾向外的角度需小於 15°,超過即為拇趾外翻。常合併趾關節滑囊炎,會反覆發炎而非常疼痛。若無治療必定持續惡化。需使用鞋墊改善整體足部力學狀態。

橫弓、滑囊炎、無橫弓支撐,因此各腳趾受體重影響

X光之下的拇趾外翻角度向外歪斜變形

健康的腳趾

健康腳趾的定義是:每一根趾頭都正常朝前,無爪狀勾起,趾間空隙固定,無跨趾、外翻等現象。任何腳趾變形、爪狀趾,都會影響足部筋膜,最終影響到全身筋膜,不可不慎。擁有健康腳趾的要點:

1. 大小合適的鞋子:鞋子太小會導致腳趾擠壓變形,太大時足部需過度用力抓住鞋底,腳趾也容易變形。

2. 不穿過軟的鞋子:底部過軟足部會不自覺用力抓造成問題。

3. 穿五趾襪:此為最簡單並有效的方法。五趾襪可以長期維持腳趾的健康。

扁平足的治療

門診病患中有些跑者膝、髂脛束症候群(詳見本章最後「堡醫師小診所)改善很慢,其中很多其實是因為扁平足沒有矯正造成的。扁平足不一定是雙側同時出現,以下組合皆有可能:

1. 正常足+扁平足

2. 正常足+偏低足

3. 偏低足+偏低足

4. 扁平足+偏低足

扁平足可嘗試先放鬆足部、小腿過度緊繃的筋膜後,鍛鍊足部肌肉,便能小幅度改善足弓的狀況。(詳見本章最後「堡醫師小診所」)

當兩腳足弓不等高時易造成後續的骨盆歪斜、膝蓋痛等問題。矯正方式是使用特製鞋墊來改善下肢骨架的排列方式,直接撐出足部的立體三足弓構造,平均分散足部不平衡的壓力,達到改善的效果。特製鞋墊通常需較厚才能達到較好的支撐。最好的方式是做好鞋墊後,帶著鞋墊去挑鞋子。先取出鞋子原本的鞋墊,再放入特製鞋墊,試穿後大小適合再買鞋。

鞋子的種類最好是運動鞋類型,鞋面不宜太軟,需有支撐性,才能有矯正效果。鞋子楦頭需較寬,因為扁平足的人通常腳板較寬,腳趾才不會因過度擠壓而變形。若症狀較嚴重可選高筒鞋效果更佳,但缺點是穿起來較悶熱也較笨重。

Q:扁平足可以跑步嗎?

A:當然可以。堡醫師的朋友就是嚴重扁平足,但還是可以征服超馬、超級鐵人等比賽。扁平足只是腳部較容易感到不適,經過鍛鍊後還是可以正常運動喔!

足弓拖鞋適合平常步行

足弓拖鞋適合平常步行

Q:小朋友要穿鞋墊到幾歲?

A:建議成長中的小朋友穿至成年不再長高為止。在成長過程中使用鞋墊,會使下肢排列較好較直,讓骨骼、肌腱、韌帶正常發展,成年後較骨骼不會定型為:前足寬扁、跟骨歪斜。成人可視自身狀況,若容易腳痠、膝痛、腰痛等,確定是扁平足引起,使用鞋墊會對生活品質有所幫助。

Q:鞋墊多久該換?

A:視活動量及體重而定。活動力高及體重較重的小朋友磨損較快,約 6個月到 1年更換。成人在一般活動量下約可維持 1 ∼ 3年。

Q:鞋墊要運動時穿,還是平時穿?

A:建議平日站立、走路時最好都有鞋墊支撐。若是短時間的運動如打球,人體自然會收縮足部肌肉,鞋墊的角色就沒那麼重要,而且可以減少運動時鞋墊的損耗。但若經濟無虞,穿著運動也無妨。

扁平足造成的全身影響

扁平足造成的全身問題,也是堡醫師的切身之痛。因為本身就有低足弓問題,加上運動讓足部過度使用,足部筋膜問題更是加雪上加霜,長久之後即影響全身造成全身疼痛。

堡醫師遇過無數肩頸痠痛的病人,不管怎麼按摩、捶打、吃藥、貼布、擦痠痛藥膏 ⋯⋯都治不好,更有人是從 20 ∼ 25歲開始,肩頸痠痛就再也沒好過!沒有這種痠痛問題的人其實難以理解,常會說:「你就是上班上太久啊!」「你就是姿勢不良啊!」「你就是缺乏運動啊!」 ⋯⋯追根究柢,其實都是扁平足惹的禍。成年後,因為柔軟度降低,需要工作、久坐,筋膜開始變硬、含水量下降,再藉由代償問題進而影響全身。解決這個問題最好的方法就是顧好下肢,特別是扁平足,上半身問題自然就能痊癒。

對足部本身而言,扁平足會因支撐力不夠而造成拇趾外翻、韌帶扭傷不易痊癒、足部肌肉痙攣痠痛等問題。更進一步甚至會影響腳踝、小腿、膝蓋及骨盆。

書籍資訊

◎圖文摘自如何出版, 侯鐘堡 著作《顧好下肢筋膜,全身痠痛out!:鐵人醫師最想告訴你的復健眉角》一書。

天啊!原來問題出在下肢筋膜!90%的痠麻痛,這樣就能根治

◆專攻運動傷害:作者身兼226K超級鐵人三項選手&復健科醫師,對於運動傷害更能感同身受、精準診斷。

◆從筋膜看全身:結合復健專科與運動醫學知識,以筋膜角度,從足部找出全身痠痛根源。

◆自己在家做復健:利用簡易檢測及彼拉提斯伸展筋膜,教你行得正坐得直,徹底擺脫痠麻痛。

◆解答復健迷思:推翻傳統對復健治療的刻板印象,推廣正確的運動&保養觀念。

◆補充復健新知:運動治療+復健治療雙管齊下,對症下藥。

•更多如何出版《顧好下肢筋膜,全身痠痛out!》資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅

Q:扁平足可以跑步嗎?

A:當然可以。堡醫師的朋友就是嚴重扁平足,但還是可以征服超馬、超級鐵人等比賽。扁平足只是腳部較容易感到不適,經過鍛鍊後還是可以正常運動喔!

足弓拖鞋適合平常步行

Q:小朋友要穿鞋墊到幾歲?

A:建議成長中的小朋友穿至成年不再長高為止。在成長過程中使用鞋墊,會使下肢排列較好較直,讓骨骼、肌腱、韌帶正常發展,成年後較骨骼不會定型為:前足寬扁、跟骨歪斜。成人可視自身狀況,若容易腳痠、膝痛、腰痛等,確定是扁平足引起,使用鞋墊會對生活品質有所幫助。

Q:鞋墊多久該換?

A:視活動量及體重而定。活動力高及體重較重的小朋友磨損較快,約 6個月到 1年更換。成人在一般活動量下約可維持 1 ∼ 3年。

Q:鞋墊要運動時穿,還是平時穿?

A:建議平日站立、走路時最好都有鞋墊支撐。若是短時間的運動如打球,人體自然會收縮足部肌肉,鞋墊的角色就沒那麼重要,而且可以減少運動時鞋墊的損耗。但若經濟無虞,穿著運動也無妨。

扁平足造成的全身影響

扁平足造成的全身問題,也是堡醫師的切身之痛。因為本身就有低足弓問題,加上運動讓足部過度使用,足部筋膜問題更是加雪上加霜,長久之後即影響全身造成全身疼痛。

堡醫師遇過無數肩頸痠痛的病人,不管怎麼按摩、捶打、吃藥、貼布、擦痠痛藥膏 ⋯⋯都治不好,更有人是從 20 ∼ 25歲開始,肩頸痠痛就再也沒好過!沒有這種痠痛問題的人其實難以理解,常會說:「你就是上班上太久啊!」「你就是姿勢不良啊!」「你就是缺乏運動啊!」 ⋯⋯追根究柢,其實都是扁平足惹的禍。成年後,因為柔軟度降低,需要工作、久坐,筋膜開始變硬、含水量下降,再藉由代償問題進而影響全身。解決這個問題最好的方法就是顧好下肢,特別是扁平足,上半身問題自然就能痊癒。

對足部本身而言,扁平足會因支撐力不夠而造成拇趾外翻、韌帶扭傷不易痊癒、足部肌肉痙攣痠痛等問題。更進一步甚至會影響腳踝、小腿、膝蓋及骨盆。

書籍資訊

◎圖文摘自如何出版, 侯鐘堡 著作《顧好下肢筋膜,全身痠痛out!:鐵人醫師最想告訴你的復健眉角》一書。

天啊!原來問題出在下肢筋膜!90%的痠麻痛,這樣就能根治

◆專攻運動傷害:作者身兼226K超級鐵人三項選手&復健科醫師,對於運動傷害更能感同身受、精準診斷。

◆從筋膜看全身:結合復健專科與運動醫學知識,以筋膜角度,從足部找出全身痠痛根源。

◆自己在家做復健:利用簡易檢測及彼拉提斯伸展筋膜,教你行得正坐得直,徹底擺脫痠麻痛。

◆解答復健迷思:推翻傳統對復健治療的刻板印象,推廣正確的運動&保養觀念。

◆補充復健新知:運動治療+復健治療雙管齊下,對症下藥。

•更多如何出版《顧好下肢筋膜,全身痠痛out!》資訊 請點此

◎圖文摘自如何出版, 侯鐘堡 著作《顧好下肢筋膜,全身痠痛out!:鐵人醫師最想告訴你的復健眉角》一書。

天啊!原來問題出在下肢筋膜!90%的痠麻痛,這樣就能根治

◆專攻運動傷害:作者身兼226K超級鐵人三項選手&復健科醫師,對於運動傷害更能感同身受、精準診斷。

◆從筋膜看全身:結合復健專科與運動醫學知識,以筋膜角度,從足部找出全身痠痛根源。

◆自己在家做復健:利用簡易檢測及彼拉提斯伸展筋膜,教你行得正坐得直,徹底擺脫痠麻痛。

◆解答復健迷思:推翻傳統對復健治療的刻板印象,推廣正確的運動&保養觀念。

◆補充復健新知:運動治療+復健治療雙管齊下,對症下藥。

•更多如何出版《顧好下肢筋膜,全身痠痛out!》資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅

曾怡鈞

乳酸會讓你運動時肌肉疲勞嗎?

2019-05-09

過去的肌肉疲勞理論認為乳酸是主要限制耐力運動表現的罪魁禍首,乳酸被認為是無氧代謝的廢棄產物、以及高強度運動時導致肌肉疲勞的原因,並直接導致運動時的代謝性酸中毒,使肌肉收縮力降低和運動停止,更認為乳酸造成「延遲性肌肉痠痛」(Delayed muscle soreness,簡稱DOMS)。然而許多的研究早已推翻了這些過去的論點。本文將針對常見對乳酸的誤解來一一的破解。

我們為什麼分享這篇文章?

乳酸會導致疲勞嗎?不會! 乳酸讓你運動隔天痠痛嗎?不會! 這些答案或許會讓部分人驚訝,因為直到現在,仍能常聽到人們把運動隔天痠痛的罪魁禍首推給「乳酸」。事實上,這樣的理論早已被推翻多年,但至今仍根深蒂固在大家腦海裡。讀一遍專業運動營養師的詳細解說,你會更了解乳酸的形成、乳酸對運動「好處」,甚至分辨出Lactic acid和Lactate(中文皆翻譯為乳酸)其實大不同。

乳酸是什麼?又是如何形成的呢?

ATP是運動時骨骼肌收縮的即時能量來源,在運動期間,肝醣與葡萄糖可以分解為丙酮酸(Pyruvate)以產生ATP。丙酮酸在有氧氣的情況下可以進入粒線體進行氧化代謝,以獲得更多的ATP,而在無氧的情況下則會代謝成乳酸(Lactic acid)。

Lactic acid和Lactate中文皆譯為「乳酸」。然而事實上Lactic acid並不等於Lactate,Lactic acid是弱酸,並且會迅速解離成氫離子,剩餘的部分則與鈉離子(Na+)或鉀離子(K+)結合形成稱為乳酸(Lactate)的乳酸鹽,肌肉中不會有太多的Lactic acid,血液裡就更少了,因此乳酸不會長時間堆積在體內。有些學者認為可以將乳酸鹽視為是一種人體內酸性的緩衝物質,乳酸鹽的產生(特別是如果伴隨有高的乳酸鹽去除能力)更有可能延遲酸中毒的發生。而近年的研究也發現,運動誘導性酸中毒對於骨骼肌收縮能力的影響有限,體外研究表明酸性環境具有保護作用可以抑制骨骼肌中的高鉀血症。其他乳酸產生帶來的有益效果還包括從血紅蛋白釋放更多的氧氣、刺激通氣量、肌肉血流量的增強和心血管驅動力的增加。顯然,乳酸鹽在代謝性酸中毒和運動疲勞中扮演的角色必須重新評估。

以往認為乳酸是無氧性激烈運動下的產物,因為在高強度下運動時,我們無法及時提供電子傳遞鍊足夠濃度的氧氣,積聚的丙酮酸才會代謝成乳酸。然而氧氣的可利用性,只是導致肌肉和血液中乳酸鹽在次大運動強度期間增加的幾個因素之一,事實上,無論是否存在氧氣,都可以經由糖解作用形成乳酸,甚至在靜止時產生乳酸。

使乳酸產生急劇增加的情況有:快肌纖維的招募使用上升、氧氣的遞送效率、肌肉低氧、糖解作用加速、粒線體能量代謝的能力,以及通過身體中其它細胞清除和利用乳酸的能力等多種因素。休息時,血中乳酸之所以能夠維持1mM的原因,就在於乳酸的產生與排除達到平衡。

乳酸代謝與運動疲勞的關係為何?

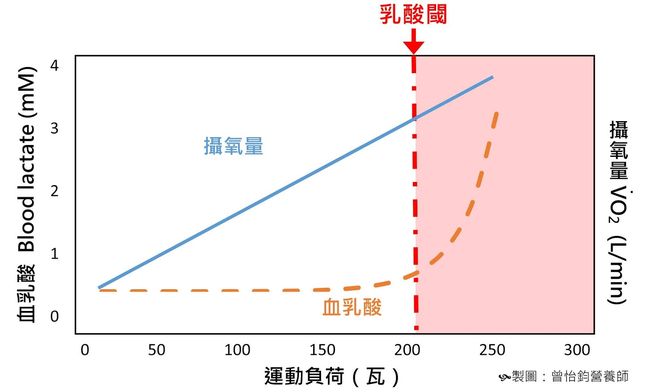

如上圖所示,氧氣的吸收與利用會隨著運動強度呈線性地增加,但乳酸鹽(Lactate)的產生並非隨著運動強度線性地增加,而是穩定地產生,直到運動強度超過了「有氧代謝」能夠供應的能量負荷,此時身體改以利用「無氧代謝」來提供主要比例的能量來源,遠大於「有氧代謝」,當乳酸的生產速率超過移除速率時,組織內的乳酸濃度提高,使得血液中的乳酸值增加,並隨著無氧代謝地進行會逐漸接近乳酸閾值。

超過有氧代謝的負荷之後,血液中乳酸便開始急遽增加

乳酸真的會導致疲勞嗎?

由於Lactic acid(和隨後的Lactate)會隨著運動疲勞的發展而產生,所以過去學者誤認為Lactic acid就是高強度運動下肌肉疲勞的原因。然而乳酸真的會導致疲勞嗎?

答案是:不會!

Lactic acid肯定不會導致疲勞,而Lactate可以被人體回收利用,心臟、大腦和慢肌纖維能夠非常容易地從血液中清除乳酸,所以如果將快肌纖維產生的Lactate運送到慢肌纖維,或另一個粒線體還未完全過載的肌肉中,這些肌肉可以將乳酸鹽轉換回丙酮酸將其送到檸檬酸循環,並進入電子傳遞鍊,在有氧的狀態下進行有氧代謝產生能量(ATP)。因此,Lactate在運動期間可作為骨骼肌的燃料來源,也是心臟、腦、腎臟和肝臟可用的燃料來源!

乳酸鹽可以回收,運送至其他未過載的肌肉進行能量提供

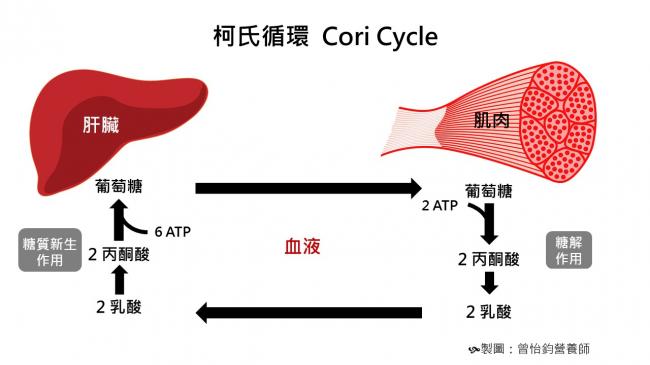

此外,未以上述方式氧化的乳酸,會從運動肌肉擴散到毛細血管中,並通過血液運輸到肝臟重新合成為葡萄糖,這被稱為「柯氏循環」。而運動過程中累積的乳酸,大約在停止運動後1-2小時血乳酸的濃度就會回復到休息時的狀態。乳酸的產生實際上是一種生存適應,決定了我們能夠在高強度運動下維持多長的時間。

未氧化的乳酸會通過血液到肝臟重新合成為葡萄糖

導致運動疲勞的真正原因是什麼呢?

以下這些才是高強度運動造成疲勞的元兇:

.無氧代謝時產生的中間產物例如磷酸鹽(Pi)增加

.高能磷酸鹽(high energy phosphates)比例改變

.活性氧物質(reactive oxygen species, ROS)等產生

Lactic acid和Lactate會引起痠痛嗎?

答案是:不會!

運動後1-3天的延遲性肌肉痠痛現象,與乳酸的形成沒有顯著關連。延遲性肌肉痠痛常見會發生在突然急遽增加運動量與強度、進行大量的肌肉離心收縮(eccentric contraction)運動,造成以下狀況,才是遲發性肌肉痠痛的主要原因。

.肌肉纖維的輕微斷裂傷害

.敏感化的疼痛感覺接受器(sensitised nocireceptors)

.超結構肌肉損傷(ultrastructural muscle damage)

那為何需要監測乳酸閾值?

乳酸閾值是指平緩增加的血乳酸濃度會在某一個點急劇拔升,這個血乳酸突然開始大量堆積的拐點就被稱為「乳酸閾值」。V̇O2 max是用來量測運動員最大能力/潛力的指標,而乳酸閾值或到達乳酸閾值時的V̇O2、速度或力量功率,則可以用以估計與度量運動員當前的能力,並用以制定訓練時的運動強度。

血液中的乳酸濃度來自於產生量與排除量平衡後的結果。訓練可以誘導人體對於乳酸鹽堆積有更大的緩衝與耐受性,使得在同樣的負荷絕對量下產生較少的乳酸,運動員還可以透過激烈運動下乳酸大量產生的現象,達成提昇乳酸排除能力的效果,藉此提高乳酸閾值來增進無氧能力。乳酸是運動者的朋友而非敵人,故而在體育運動研究上,應用血液乳酸濃度來當作衡量運動員耐力的指標,以及評估運動員無氧代謝的能力與監控生理負荷強度。

結語

.不論是Lactic acid或Lactate,都不是在較高強度訓練時疲勞的直接原因。

.血乳酸積聚只代表生產和清除的平衡,並不是一個絕對值。只有相對較短,非常強烈的身體活動會導致乳酸累積。

.乳酸鹽堆積並不一定表示乳酸的產量增加、導致氫離子濃度增加和相應的酸中毒,乳酸生產實際上可以幫助抑制酸中毒的發展。

.Lactate是運動中的肌肉、肌肉恢復和休息期間,以及心臟、腦、肝臟和腎臟中有價值的能量來源。

.延遲性肌肉痠痛(DOMS)有許多的成因,但不包括Lactic acid或Lactate的產生。

.乳酸閾值(Lactate threshold)是可測量及可訓練的因子,可以用來幫助監測訓練適應。

備註:以上資訊僅供參考,不能替代營養師給出的適當醫學診斷或飲食建議 。本說明僅供成年人使用,本文在發佈時內容儘可能確保為最新證據,但不排除未來更進一步的證據可能推翻目前的結論。

/ 關於曾怡鈞 /

運動星球

脊椎運動—初階動作示範篇

2016-09-22