運動星球

2018看見臺灣杉-棲蘭100林道越野賽 棲蘭秘境首度開放跑者進入

2018-01-23

「2018看見臺灣杉-棲蘭100林道越野賽」將於107年3月10日(六)在宜蘭縣棲蘭100線林道起跑。本賽事作為全臺首場官方推動之山林運動,賽道將經過臺灣首度開放的森林秘境!最大亮點-臺灣杉三姐妹,原住民稱撞到月亮的樹,是臺灣高山森林生態指標,若非參與此越野盛事,平時是很難有機會親眼目睹及體驗到棲蘭山檜木林這珍貴的世界奇景。本賽事由教育部體育署、超馬運動協會以及各協辦與贊助單位同心協力積極推動籌辦,跑者在野外自然環境中享受跑步的樂趣,不但能讓跑步活動更健康,也讓跑者更加認識臺灣豐富的自然資源與山林美景,更藉此建立愛護山林的觀念。

2018看見臺灣杉-棲蘭100林道越野賽 棲蘭秘境首度開放跑者進入

教育部體育署林德福署長表示,為推廣全民山林運動風氣,自去年六月初開始召集田徑、超馬、越野、登山、山林保育等各界專家學者研議,並親自帶隊會勘,評估林道辦理賽事可行性。美好的事物值得等待,在經過半年縝密籌劃,終於能在今年三月呈現給各位。過去曾有倡議棲蘭山檜木林世界遺產之行動,現在體育署指導規畫的賽事將由跑者一步步帶領著外界深入秘境,發掘臺灣之美,同時對林道賦予生態與運動轉型新價值。本次比賽邀請許多知名跑者參與,希望藉由這次賽事,把臺灣得天獨厚的山林美景推廣到國際,讓世界透過越野跑認識臺灣。

本賽事是繼臺灣超馬經典系列賽(環臺、橫越臺灣、縱貫臺灣)之後的全新規劃,共有100公里與53公里二組,100公里組以世界越野賽事規格規劃,全程爬升及下降超過3,000公尺,限時15小時完成,賽事深具挑戰性,並經世界越野賽事協會ITRA認證,核定越野積分5點(最高6點)之賽事。同時也登錄為國際超級馬拉松總會IAU年度賽事。另53公里組部分,路線規劃為一半公路、一半林道,完成時限為10小時30分,提供選手充足的時間以輕裝越野型態飽覽棲蘭山神木園區。

為達成國際化賽事目標,特別廣邀來自尼泊爾、日本、香港、加拿大、荷蘭、中國、韓國等國際級越野好手來臺,為臺灣跑者開拓交流空間。國內資深長跑好手何信言、周平記、江晏慶、何若君、蘇孟慧等10位跨世代男女越野好手,將一起參與賽事見證此一盛會。本賽事將選拔男女選手各三位,參加於西班牙舉辦的2018山徑越野世界盃錦標賽。

超馬運動協會陳進財副理事長表示,越野賽事以生態環境保護為重,特別是參賽選手總量管制最重要,賽道路線坐落於森林保育區林道中,跑者必須遵守賽事環保規範,落實無痕山林及友善環境之賽事倫理。大會也特別向長期推廣綠色知識的台灣環境資訊協會結合,透過提供臺灣杉海報給完賽的百公里勇者,捐贈綠色公益基金新台幣15萬元,來表示大會與越野跑者對於環境保育的支持。除了綠色公益,更融合在地文化與產業,完賽禮品將是由臺灣扁柏製成的獎牌,優勝獎品則是由大同鄉泰雅族手工製作的織布披肩與頭帶。

本賽事由退輔會森保處、農委會林務局、力麗觀光開發股份有限公司協助辦理;運動品牌Columbia臺灣代理商俊嶽企業股份有限公司冠名贊助舉辦;另有台灣味之素股份有限公司、SLASTIK臺灣總代理商哈樂維創意休閒有限公司、RUNIVORE台灣奇亞子股份有限公司、嘉里大榮物流股份有限公司等企業共同支持。力麗觀光開發股份有限公司董事長蔡宗易上台致詞時,更表示企業全力支持運動產業化發展。

棲蘭100林道越野賽將為臺灣越野翻開新篇章,宣示臺灣越野正式從棲蘭開跑,邁向世界!本賽事報名至2月9日止,歡迎喜好越野活動的跑友共襄盛舉。

官方網站:https://www.tutultra100.com/

FB社團:https://www.facebook.com/groups/519213628414830/

資料、圖片來源/中華民國超級馬拉松運動協會

責任編輯/瀅瀅

運動星球

美國最快的跑者都穿什麼跑鞋? 排名可能出乎你的意料!

2020-03-09

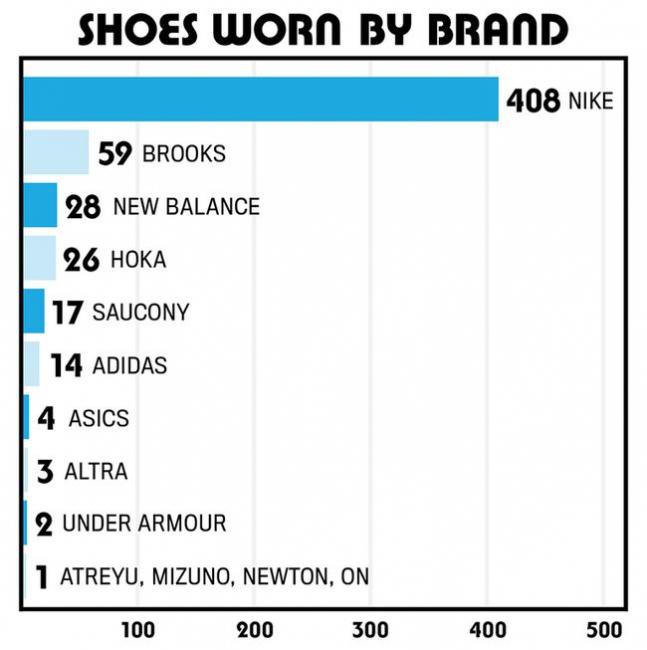

精英跑者都穿什麼跑鞋?這是許多市民跑者都想知道的問題,就算不一定適合自己,買個超強跑鞋供奉在家也開心!國際知名跑步雜誌《跑者世界Runner’s World》針對美國的2020年東京奧運馬拉松選拔賽,統計這些角逐奧運門票的跑者們都穿什麼鞋。結果最大贏家當然是Nike厚底跑鞋,不過第二名到第五名的品牌,可能讓許多不常接觸專業跑鞋的台灣跑者出乎意料。

美國最快的跑者都穿什麼跑鞋? 排名可能出乎你的意料! ©TREVOR RAAB

男子前三名鍾愛Next% 女子前三名品牌大不同

在選拔賽舉辦點亞特蘭大賽道上,已確定了男女各三名代表美國參與2020東京奧運。男子前三名選手清一色穿Nike跑鞋,冠軍Galen Rupp與亞軍Jacob Riley都穿上了最新的Alphafly Next%;以43歲「高齡」搶到最後一張奧運門票的Abdi Abdirahman,腳上則是原本的爭議跑鞋Vaporfly Next%。

女子選手的跑鞋品牌則呈現百花齊放。冠軍Aliphine Tuliamuk穿著在當時未發布(比賽隔一天即發布)的Hoka One One Rocket X;人生初馬就跑進奧運的Molly Seidel衝第二,她腳上穿的是Saucony的Endorphin Pro,這雙鞋於去年12月在美國發布,並在近期限量發售;第三名Sally Kipyego穿的則是Nike Vaporfly Next%。

不出意料,男女前三名共六位選手,腳上穿的跑鞋都嵌入碳纖維板,而這場比賽的完賽者有94%穿碳纖維板跑鞋。

無論男女選手多數都穿嵌入碳纖維板的跑鞋 ©TREVOR RAAB

超過7成選手穿Nike跑鞋

過去一年,跑場上不斷有穿著Nike Vaporfly Next%的選手打破各項世界紀錄,而這次統計565名完賽者中,高達408名選手穿Nike品牌各款跑鞋;其中148名女選手和65名男選手穿著Vaporfly Next%參賽,佔全數跑者的37.7%;另有95名女選手與53名男選手,選擇穿上新到連試鞋都來不及的「破二跑鞋」Alphafly Next%。不過,仍有43名選手仍選擇支持Nike Vaporfly系列上一代的4% Flyknit。

選手使用跑鞋品牌統計 ©Runner’s World

總體統計

總體而言,以品牌來看,前十名愛用鞋款由Nike、BROOKS、HOKA ONE ONE、New Balance和Saucony包辦。其中BROOKS Hyperion Elite有包括女子第四名Des Linden等49名跑者(34女、15男)穿著,榮登第三多選手使用的鞋款;HOKA ONE ONE Rocket X以及New Balance FuelCell TC Elite分別有17人穿著;Saucony Endorphin Pro則有12名選手愛用,成為第七名款式。而大眾熟知的Reebok和Skechers品牌,並沒有出現在這次的跑場上。

選手使用跑鞋鞋款統計 ©Runner’s World

資料來源/Runner’s World

責任編輯/Dama

運動星球

NB女子路跑1.8萬女子參賽 長跑甜心張芷瑄奪半馬冠軍

2018-04-16

女子路跑近年相當受愛跑步的陽光女孩們歡迎,2018 Taishin Women Run Taipei於15日早晨在台北市政府盛大舉行,不畏下雨天,活動大使艾怡良率領全場1.8萬女力熱情開跑,不僅她首度挑戰半馬順利完賽,世大運選手「長跑甜心」張芷瑄更以1小時23分36秒摘下半馬組冠軍寶座。

NB女子路跑1.8萬女子參賽 長跑甜心張芷瑄(圖左號碼布08038)奪半馬冠軍

主辦單位New Balance以「Follow no one 我跑我盛開」精神,鼓勵女性跑出自己的道路。而這次擔任品牌活動大使的艾怡良第一次挑戰半馬,她為了參賽從一月開始密集訓練,成功以2小時41分53秒完賽,完賽後興奮表示「雖然是初半馬,但今天整個路跑過程都非常開心,很享受一路上跑者們互相加油打氣,也很喜歡和一群女生一起運動,心中會得到很強大的力量,整座城市充滿Girl’s Power !」

初次挑戰半馬的艾怡良成功以2小時41分53秒完賽

成功摘下21K冠軍的張芷瑄表示,雖然天氣狀況不穩定,但跑起來還算舒適,近期規劃以訓練為主,後續會陸續參加比賽,並以賽代訓。對張芷瑄來說,跑步是自己最盛開、最驕傲的時刻。

「長跑甜心」張芷瑄以1小時23分36秒摘下半馬組冠軍

除了艾怡良、張芷瑄,甜心主播侯以理、簡懿佳也參與其中。侯以理即將於22日迎戰世界六大馬之一倫敦馬拉松,她表示,發現台灣愛跑步的女生越來越多,實力也越來越堅強,下週迎戰倫敦馬,希望自己能突破SUB 4(跑進4小時),也能盡情享受倫敦馬的沿途風光;對她來說,跑步不是壓力而是一種享受,並從中得到樂趣。第一次參加純女生路跑的簡懿佳也說非常喜歡女生一起運動的氛圍,希望能再與更多女生一起完成跑向盛開的目標。

甜心主播侯以理即將迎戰倫世界六大馬之一敦馬拉松,希望自己能跑進4小時