運動星球

軟硬大不同!高齡長者健身器材有一套

2018-02-06

近來人口老化速度加快,高齡者健康議題越來越多,其中,能夠維持身體健康的高齡運動也逐漸被各國重視,在芬蘭、日本等推行高齡者運動成功的國家,都能見到許多專為高齡者打造的運動空間,可見高齡者在運動方面確實需要特別的照顧。而為要讓高齡者能夠安全、舒適的運動、建立一個友善的環境,除了專屬空間,為長者們的需求量身打造的健身器材更是必要。

過去大多數的健身器材是為青壯年族群使用所設計的,坊間健身房所使用的器材,若無專業教練的指導,高齡者使用時較為危險、容易發生意外,如此不但沒有達到預防老化的功效,還可能造成身體的傷害。運動星球編輯日前走訪台灣專業從事各項健身器材研發製造的老牌廠商愛力公司,為您了解針對高齡者所設計的健身器材有何特出之處,以及高齡者從事運動需要注意什麼事項。

針對高齡者所設計的健身器材應符合安全好操作等條件。

軟式健身器材 安全又好抓握

高齡者訓練器材的使用上,安全是關鍵。過去愛力公司是從研發生產槓片、啞鈴等等健身器材開始,但隨著社會的趨勢逐漸發現了高齡者的需求,在安全的考量下,將原先硬梆梆的啞鈴、槓鈴轉變成像沙包的軟性材質,成為給高齡者使用的SOFTEX系列訓練器材,其中有像是壺鈴形狀的軟式沙包可拆卸或加裝重量,以及軟性材質的加重帶,讓長者能夠配戴在手腕或腳踝做訓練,也各種重量的軟材質啞鈴與槓片,供長者做不同的訓練使用。

以軟式沙包取代槓片,降低受傷風險。

油壓式訓練器材 以更安全的阻力鍛鍊肌力

該公司也開發多種為高齡者設計的健身器材種類,例如:環狀油壓式訓練器材,讓長者在音樂的的變換下輪流使用每台器材,在更安全的阻力下鍛鍊全身肌群,油壓式器材擁有雙向的阻力,可以同時訓練目標肌群與拮抗肌群,且長者可以藉調整施力速度來控制阻力大小,動作停止則阻力也停止,使用上更安全。

對於運動能力較佳的長者或青年人也有設置可以調整段數的機構,能夠增加或減輕阻力,讓使用上更能滿足多方的需求。

油壓式的設計提供全面性的安全緩衝。

特殊設計跑步機 主供復健使用

而愛力公司也有設計給復健者或高齡者的跑步機,藉由輔助的懸吊器材,長者能減輕關節的負擔,另外也能避免跌倒,在跑步機的速度配置上,特別設計從0.1公里/小時的速度為起始速度,更符合長者的安全需求,在各個可能碰撞的接角處也以泡棉包覆,避免碰撞時造成傷害。

懸吊式的跑步機給予使用者更多支撐與保護。

平衡訓練遊戲 在遊戲中訓練身體操控

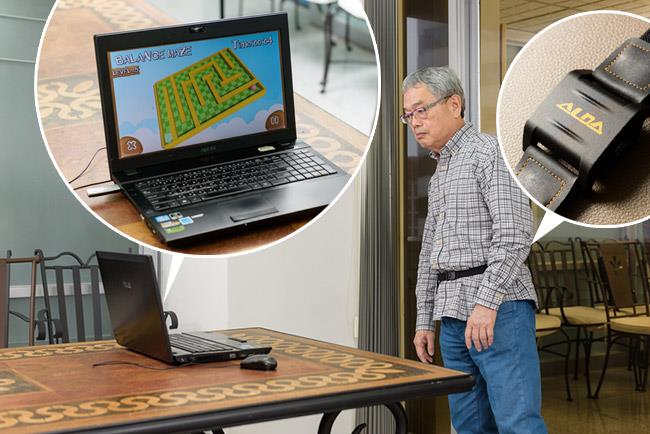

針對高齡長者的平衡訓練,愛力公司研發出了特殊的電子設備,讓長者配戴感應器在腰部,藉由觀看螢幕來進行泛舟、迷宮等遊戲,練習小腦平衡。也有診斷模式可以測量身體重心與身體延展能力,讓長者在有趣的情境中,訓練身體重心的操控,減少生活中跌倒的機率。而這套設備也適用於帕金森氏症的患者,協助其練習在動作不穩定的狀態下盡可能地達成每一次的目標。

只要配戴感應器,就可以直接用軀幹操控遊戲中的動作。

敏捷反應訓練器材 考驗長者反應能力

敏捷度方面,高齡者的反應訓練器材能協助長者鍛鍊反應速度,在不同的半球體中,長者需在燈亮時按壓該顆半球體,並盡可能越快越好,訓練長者的神經傳導速度與肌肉控制能力,而此器材也有多種不同的模式,如按照每顆半球體上的數字,從9到0依序按壓,練習長者的判斷力。或是貼上不同顏色或數字的貼紙讓長者按照燈亮的順序依序按壓,訓練記憶力,而訓練時也可以踩上平衡訓練的器材增加困難度,讓長者在安全的前提之下以有趣的方式進行訓練。

敏捷反應訓練器材,助高齡長者鍛鍊手眼協調性。

因為看到老年窘狀 啟動研發健身器材契機

愛力公司負責人鄭天爵董事長,是主導這些高齡健身器材的推手,不過背後卻有個特殊的機緣。從事健身器材產業超過四十年的鄭董事長,向我們透漏其實他是四年前探訪雙連安養中心的機緣下,才真正驚覺運動是多麼的重要,也才開始研發適合老年人的健身器材。

他當時看見許多長者行動不便,有些靠著助行器一拐一拐地走,有些甚至躺臥在床,無法自理一切,生活沒有品質,也失去了尊嚴。於是,鄭董事長心想,自己晚年絕對不要成為那個樣子、生活仰賴他人伺候,這讓他自己也才真正開始運動。而如今持續規律運動四年的他,親身體會到運動後體能、精神都有維持,且表示運動能促進血液循環,讓頭腦比較清楚、提前預防失智,可見運動的重要性。針對如何幫助家中長者養成運動習慣,鄭董事長以親身的經歷建議可以試著以威脅利誘的方式,讓家中長者瞭解其他在安養中心裡長者的生活,使他們有所警覺,意識到不運動將逐漸失去肌力、最終生活需仰賴輔具或他人照護。另外,鄭董事長也提到高齡者運動需要社群化與遊戲化,透過音樂與體能活動來群聚長者,讓他們走出戶外,以生動有趣的方式持續的活動,逐漸養成運動習慣,並協助其做健康紀錄,使長者瞭解運動確實對其有所幫助,強化他們運動的動機。

「首先以正向思考的態度去做(運動),做了才會看到希望;有希望,生活才會快樂;快樂的心才會擁有健康的身體,並且持續的做,才有美好的晚年生活,活百歲。」今年滿75歲的鄭董事長向我們分享他名片上四個英文字:Hope、Happiness、Health、Hundred的含意,並說道要過有品質的晚年生活就要注意這4個H。如此一來,保持良好的心態面對老化,晚年才能活的美滿健康、有自主能力,不必成為家人的負擔。

而談論到台灣的現況,鄭董事長點出了當今國內的高齡者政策還停留在衰老後,疾病救治的階段。根據研究統計,過去台灣的長者臨終前的臥床時間平均長達七年,導致許多長者的晚年是活在病痛之中,也造成家人時間與精神的負擔。然而,許多先進國家則注意到了高齡者運動的效果,運用健康促進的方式協助高齡者預防老化,以運動改善長者的晚年生活,盡可能達到善終的理想,這部分台灣還須再多加努力,重視高齡者運動的議題。

「雖說運動是好事,但如果不知道怎麼正確運動,那麼傷害將隨之而來。」鄭董事長也提到長者們的運動一定要安全至上,不論是訓練中的次數、組數、阻力大小、慢到快都要循序漸進,並且運動前先聽從醫生專業意見評估,運動時要保持專注、注意呼吸確保安全,都是最基本的。

愛力公司鄭天爵董事長

藉由多樣的高齡者訓練器材輔助,長者能夠更全面的訓練平衡感、上下肢肌力、反應速度、心肺功能、按摩放鬆等,而愛力公司也提到這些各樣的高齡者訓練器材未來也會更加貼近長者們的需求,透過使用的回饋不斷改善問題,以及與醫學中心的合作,考慮任何的情況如輪椅的搭配使用等,在安全的基礎之下加入更貼心的設計、讓高齡者健身器材能持續進步。

採訪撰稿/林恩麒

攝影/楊仁渤

審稿/Oliver Wu

運動星球

身體老化的關鍵在於「糖」!延緩老化修復身體就靠這5招

2020-07-13

造成我們抵抗力下降與老化的關鍵之一就是糖化作用。它會促使體內的糖分子與蛋白質分子產生糾結反應,讓組織累積大量的糖化蛋白產物,而加速自由基作用,產生細胞毒素引發身體一連串發炎與器官衰退的現象,因此在延緩老化與疾病預防的計畫中,預防糖化是很重要的。

身體老化的關鍵在於「糖」!延緩老化修復身體就靠這5招

現代人三餐老是在外,不當的飲食方式,像是外食、暴食、偏食、高鹽、高油等,都是造成身體糖化的原因,因此,必須調整飲食均衡去提供足夠營養來強化身體代謝,這樣才能利調控血糖與抗氧化來達到控糖以及抗老化的功能。以下 5 種為延緩老化修復身體的關鍵,想要提升免疫力以及預防提早老化一定要做到。

攝取低脂的蛋白質

預防糖化的選擇之一就是攝取低脂的蛋白質食物,像是瘦肉、魚類、蛋類、豆製品等,可以透過這類的食物,利用它們富含的優質蛋白質來修補與強化身體組織。

補充足夠水分

喝水可以減慢老化,維持肌肉骨骼的韌性和強度,讓皮膚健康有彈性。當水進入體內20秒就會到達血液,使血液黏度降低,緩解血壓和代謝疾病。然而每天應該喝足量的水,最好喝上 2000 毫升的水,喝水除了幫助身體代謝、排毒之外,也有助於降低對零食與飲料的慾望。

水果取代零嘴

嘴饞時,其實可以選用生鮮水果替代各式甜品,以減少攝取任何含糖食物,像是奇異果、蘋果、芭樂、小番茄等,都是嘴饞時能飽腹口慾的好食物。

©diabetes.co.uk

飲食上減少糖分攝取

如要預防糖化作用,我們在飲食上可以減少的糖份攝取像是果汁、加糖飲料,以及精製的醣類如白麵粉、白米、麵包、糕點等相關精緻製品。多選擇含豐富纖維質的主食如全穀雜糧、糙米等,對身體也較健康。

避免含高糖化的食物

像是香菸、油炸食物、燒烤食物、醃漬食物等,以及過度焦化成份的咖啡、茶飲等,因為過度烘烤的過程,容易使食物產生糖化的成份,然而經常攝取會增加身體糖化的風險。

資料來源/health harvard

責任編輯/妞妞

運動星球

時常手痛或手麻?可能腕隧道症候群找上你!

2019-03-12

是否有半夜手麻醒來,或是白天工作騎車、開車的時候手麻痛起來的經驗?如果有,那可能代表你罹患了腕隧道症候群(CTS)。如果你懷疑自己有這個問題,建議及早就醫檢查以及治療,若一旦進展到手部肌肉萎縮無力的情況,那就更難治療以及復原了。

時常手痛或手麻?可能腕隧道症候群找上你! ©practicalpainmanagement.com

什麼是腕隧道症候群?

腕隧道症候群是指手部的正中神經受到了腕關節韌帶的壓迫所產生的症狀,常見初期症狀是先從半夜手指麻痛醒來,大拇指、食指、中指及無名指的橈側會有麻木刺痛感,又或是在日常生活中騎車、開車、工作中時麻痛起來,當甩手後症狀就會有改善。但比較嚴重的案例可能會讓整隻手掌、甚至整隻患側手臂都有感覺異常的情形,嚴重者會開始會在日常生活中出現無力的症狀出現,像是無法轉握門把、無法使用筷子、幫褲子扣扣子的情況等,當有這些症狀時,那就是非常嚴重的後期症狀。

腕隧道症候群的好發族群

腕隧道症候群的好發族群的好發年齡為45~54歲,則盛行率以女性較高,約7%,男性則約1%,然而以手部勞動工作的人較容易罹患。像是經常使用電腦、製作手工編織,以及時常滑手機、需長期抓握或是負重者等,除此之外,類風濕關節炎患者和糖尿病及洗腎患者也容易罹患!若長時間手腕過度屈曲及伸展,更可能使腕隧道壓力增加約8~10倍。

腕隧道症候群的好發族群 ©schreibermd.com

如何預防腕隧道症候群

避免從事手腕吃力工作:像是搬重物、抓握的工作,都比較容易罹患腕隧道症候群,如果因工作關係,建議多從事手部運動、按摩手腕來預防。

減少滑手機的時間:時常低頭使用3C用品時,不僅會罹患預防腕隧道症候群,可能肩頸、脊椎都會受到影響。

從事手部運動:透過手部伸展的動作來延展手腕的肌肉,在伸展時,切勿過度,如果有疼痛現象請減緩。

按摩手腕:一個星期2~3次按摩手腕、手掌,碰到痠痛點時,請輕壓,切勿過度出力。

按摩手腕 ©eilerchiro.com

一旦確定是腕隧道症候群,在日常生活上可以於佩戴手腕護具,減少腕部再度磨損加重病症的情形,然而若是比較嚴重的案例,像是吃藥無效,或是手部開始有無力的症狀,則必須考慮開刀來減輕神經壓迫的情況。

資料來源/怡人綜合醫院、WeDMD、Cleveland Clinic

責任編輯/妞妞