運動星球

跑馬幫手能量膠怎麼吃?吃多≠滿滿能量

2018-04-02

近年能量膠常見於馬拉松路跑、自行車或鐵人三項等賽事,市面上販售的產品琳瑯滿目,但你知道能量膠雖然是個方便的小幫手,但有些人吃了可能會嘔吐嗎?那麼哪時吃、多久吃一次能避免腸胃拉警報?不少跑者對能量膠有種「救世聖品」般的迷思,我們從作用原理開始,了解能量膠的真實效益和使用方法,看怎麼吃它才能助你達到好成績。

跑馬幫手能量膠怎麼吃?吃多≠滿滿能量 ©IRISSHRUNNER

為什麼要補充能量膠?

跑步時,身體運用兩種燃料作為肌肉能量的來源:脂肪和碳水化合物(肝糖)。兩者差別在於,脂肪分解成可用能量的速度較慢;所以當運動強度超過最大攝氧量的60-70%(約相當於有氧閾值或全馬的配速)時,為了快速提供肌肉所需能量,身體會依靠碳水化合物作為主要燃料來源。

一般來說,跑得越快,依靠碳水化合物的比例就越大。但問題是,肌肉能儲存的碳水化合物有限,我們能在以半馬速度跑步時儲存約90分鐘,在全馬速度跑步時儲存約2小時;然而這樣的時間幾乎只有菁英運動員辦的到,一般跑者還沒跑完,肌肉裡的肝醣早已消失殆盡。這時,能在短時間內提供密集、快速分解吸收的葡萄糖,讓你持續跑下去的能量膠,被視為跑步時補充碳水化合物的急救兵。

能量膠一下肚就能補足能量嗎?

乍聽起來,有了能量膠似乎不用擔心跑步期間能量不夠,然而,從能量膠攝取來的碳水化合物並不完全提供給肌肉能量,碳水化合物可同時儲存在肌肉和血液中,而比賽表現主要依靠儲存在肌肉的肝醣,但肝醣必須先被消化後通過腸壁,再被肌肉吸收,這個過程效率不高。

能量膠最大好處其實是幫助「喚醒」。高升糖指數的能量膠補充了因缺乏葡萄糖而開始混沌的大腦、振奮精力;事實上是欺騙大腦偵測到體內彷彿充滿能量(因為從補充到消化使用需一段時間),間接讓跑步的疲勞感一掃而空。

總而言之,能量膠有助補充比賽間燃燒殆盡的肝糖與熱量,但他們並非一對一補充能量,能不能成功在不傷身前提下補足能量,關鍵在於時間和頻率。

能量膠能否補足能量的關鍵在時間和頻率

什麼時機該補充?

每位跑者吸收和處理碳水化合物速度不一,有些人3分鐘內就有感,有些人需要長達15分鐘;又或者,有些人在高強度跑步途中胃部括約肌完全閉合,到比賽後期補水或能量膠可能馬上嘔吐出來。因此服用能量膠時機每個人不同,以下提供兩點建議。

1. 肝糖消耗殆盡前:建議開始跑步後45-60分鐘間服用第一次能量膠,身體更有機會在不影響胃的情況下快速處理糖,也較不會擔心嘔吐問題。

Tips:能量膠必配水喝

每一次補充能量膠必配水喝,千萬別單獨吃,也千萬別配運動飲料。如果沒配水,能量膠將花費更多時間消化和進入血液系統;如果配運動飲料,兩者加起來提供近60克純糖,等於你把自己丟入一次攝取過多簡單糖類(simple sugar,如葡萄糖、果糖、半乳糖)的風險中。

2. 避免賽前:一些跑者習慣在賽前補充能量膠,以生理學角度看似沒問題,但賽前吃含豐富碳水化合物(肝醣)來源的早餐,少使用簡單糖類,可幫助調和比賽3-4小時都只能攝取簡單糖類的情況。

每一次補充能量膠必配水喝,千萬別單獨吃,也千萬別配運動飲料。如果沒配水,能量膠將花費更多時間消化和進入血液系統;如果配運動飲料,兩者加起來提供近60克純糖,等於你把自己丟入一次攝取過多簡單糖類(simple sugar,如葡萄糖、果糖、半乳糖)的風險中。

吃能量膠一定要配水喝,且別配運動飲料

多久補充一次?

吃能量膠的頻率取決於胃消化處理的速度,隨著跑得越久越遠,消化過程可能放慢甚至停止,補充時小心不要讓胃超出負荷。以下提供兩點建議。

1. 每次補充能量膠相隔45-60分鐘,尤其胃較敏感的跑者應相隔60分鐘。如果以跑一場全馬約4小時來說,比賽途中補充2-3次已足夠。

2. 另一個控制頻率的原因是,應避免一次補充過多簡單糖類進入血液系統中。必須記住,從能量膠中攝取的簡單糖類會以葡萄糖的形式進入血液中,直到被肌肉或其他器官吸收;如果你持續將血液中注入糖,那麼跟孩子不斷吃糖果傷害健康是一樣的。

能量膠中的簡單糖類進入血液,如果補充過量有如孩子吃太多糖果,影響健康 ©台美檢驗科技有限公司

以上建議是通用法則,但如果想進一步精準算出補充量,那麼要先問自己的問題是:跑步中燃燒了多少碳水化合物,並需要替換多少碳水化合物?胃消化碳水化合物的效率如何?你買的能量膠中含有什麼類型的糖?這些需求會隨著比賽前後段而改變嗎?要怎麼把從運動飲料攝取的糖份考慮進去? 這些問題必須視個人身體狀況,很難遵守某個廣泛的營養計畫。較簡單的方法如下文Tips所提;若要更進階,那麼你可能需要一位營養師,客製化地制定出迎合你生理需求的策略。

Tips:訓練時預演可加速比賽時消化

跟身體大多數部位肌肉一樣,腸胃也需要好好鍛鍊。賽前不只要先試過前一天晚餐、當天早餐等飲食計畫,比賽期間的補給品也應加入預演。如果在訓練時按照設定時間補充能量膠,腸胃適應就能更容易地消化運行;如果沒鍛鍊過腸胃,就不要預期有好的效果,甚至吃了可能讓身體更難受。

資料來源/ Runners Connect、Competitor Running、《一個人到一家人的日常營養學》

責任編輯/Dama

跟身體大多數部位肌肉一樣,腸胃也需要好好鍛鍊。賽前不只要先試過前一天晚餐、當天早餐等飲食計畫,比賽期間的補給品也應加入預演。如果在訓練時按照設定時間補充能量膠,腸胃適應就能更容易地消化運行;如果沒鍛鍊過腸胃,就不要預期有好的效果,甚至吃了可能讓身體更難受。

運動星球

看完就能立刻執行! 營養師減醣原則&一日飲食大公開

2020-06-20

「吃不飽的減肥減不了肥」,若吃不到基礎代謝率,還真的愈減愈肥。說減醣飲食是最人性化的減肥法也不為過,因為減醣飲食能吃得飽、入門門檻低、可滿足口腹之慾,也適合外食族;而減醣飲食不只能吃飽,食物選項也多、執行方法簡單,還能避免吃過多精緻澱粉造成身體不適。就讓我們來認識最棒的減肥好朋友-減醣。

看完就能立刻執行! 營養師減醣原則&一日飲食大公開

為何我們需要斷糖與減醣?

精緻澱粉過多的飲食方式,導致胰臟為了平衡血糖不斷分泌胰島素,讓身體產生過多胰島素,又使得身體的血糖過低,造成低血糖,在生理現象上就是肚子餓、精神恍惚,想吃更多糖份,長期下來,身體分泌大量胰島素,造成吃進去的食物都傾向合成反應,脂肪就更難分解了,即便你吃更少,也不易瘦。

知道精緻澱粉、糖分攝取過多導致的問題,你或許想,那減醣有什麼優點?不吃碳水化合物,生活還過得了嗎?事實上,減醣飲食跟平常的飲食差不了多少,卻可以讓你吃飽、吃想吃的食物,門檻也低,很適合外食族!以下是減醣飲食的好處﹕

1. 減醣吃得飽

減肥減脂最重要的就是飽足感,很多減肥法其實都在飽足感這點下功夫,例如某些飲品提倡含有某種纖維讓你飽足感十足,飯前多喝水也是增加飽足感。減醣飲食因為相對地減少醣類,多了蛋白質及油脂的攝取額度,飽足感十足!

2. 減醣滿足口腹之慾

提到減肥就讓人想到自律,感覺很多食物不能吃、不能碰。減醣飲食的好處就是什麼食物幾乎都可以吃,因為澱粉攝取量下降並非代表完全禁止,下降的熱量缺口剛好用蛋白質及油脂補齊,意味著你的肉類不只限於雞胸肉,還能吃雞腿肉、牛肉等食物,所以說幾乎什麼都可以吃。

減醣飲食跟平常的飲食差不了多少,卻可以讓你吃飽、吃想吃的食物

3. 減醣適合外食族

外食族最常遇到高油高醣類食物,只要跟店家要求少油一點,澱粉吃一半,加點一份肉類,就能簡單達成減醣飲食。若你不用減醣,而是用水煮餐減肥,外面的餐廳及小吃攤,根本很難達成你的需求。

4. 新手也能入門減醣

減醣飲食適合每個人,原則上只要澱粉吃得比平常少就是減醣。以營養師的立場會推薦將醣類攝取從總熱量的55%降到20-40%,達成了就是減醣,所以並不困難,執行上可一餐不碰澱粉或只有一餐吃澱粉,非常簡單,新手好入門。

減醣飲食怎麼做?營養師示範給你看

減醣飲食其實比想像中簡單,千萬不要想得太複雜。尤其是剛入門的朋友,請不要太嚴苛,一步一步來。

觀念﹕控制總熱量,降低碳水化合物

所有食物幾乎都含熱量,只有少數熱量極低,構成熱量的主要三大營養素是蛋白質、脂肪、碳水化合物,減脂一定要先控制熱量,因此首先降低碳水化合物攝取量,相對地提升其他營養素,否則只是在採取極低熱量的方式減脂,沒有意義。含醣食物包括全穀雜糧類、水果類、奶類,其他的食物種類不含碳水化合物或者少,依照這三類常見食物做筆記,盡量避開或三餐選一餐吃。而其他可吃的種類包括豆魚蛋肉類、蔬菜類、油脂與堅果類。

可放心吃的種類包括豆魚蛋肉類、蔬菜類、油脂與堅果類

應用﹕營養師示範減醣

示範一下我的減醣飲食怎麼操作。減醣最適合搭配間歇性斷食,我通常會搭配16:8或18:6的輕斷食,一天約6-8小時為進食時間,其他時間斷食,因為我不愛一直進食,也愛吃大份量餐,所以通常吃兩餐,用起輕斷食法特別適合,達成率也高。只要控制熱量、營養素,進食時間內不管吃幾餐都可。

我通常在下午一點吃第一餐,晚上九點前吃完第二餐,食物選項就依前面的原則實行,降低碳水化合物,將額度分配給豆魚蛋肉類、蔬菜類、堅果與油脂類。實際參考我的執行範例,你會發現達成減醣很簡單,降低平常吃的澱粉量,多吃比平常多1.5倍的蛋白質,注意蔬菜種類,澱粉最後吃,就能輕鬆達成。

營養師的一日減醣+輕斷食示範

營養師的一日減醣+輕斷食示範

資訊

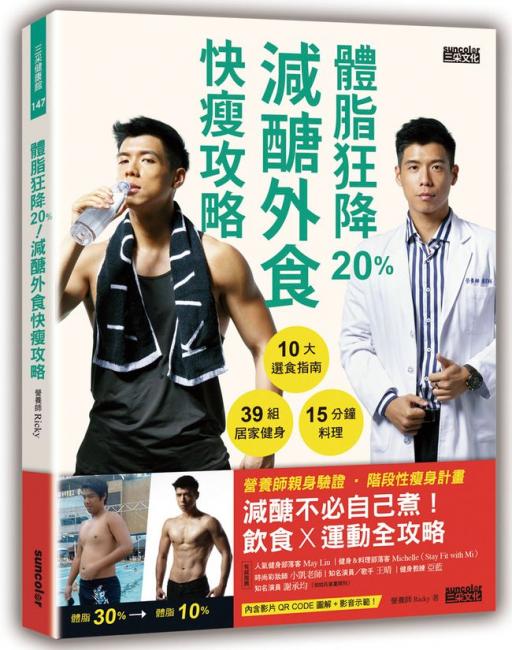

• 本文摘自三采文化,張家祥(Ricky)著《體脂狂降20%!減醣外食快瘦攻略》一書。

本書特色

• 釐清錯誤觀念:搞懂NG在哪!原來這些減肥法是在減健康!

• 觀念快速學:說重點!學會減肥必知三大營養素+食物六大類,從此真正懂減肥!

• 觀念配應用:範例教學!身體數據BMR、TDEE化身減肥好幫手!

• 減醣有計畫:專門設計!兩階段減醣快瘦計畫,陪你無痛減醣。

• 減醣有原則:無私分享!營養師示範分享,減醣最實用的外食原則!

• 攻略直接用:直接帶你吃!10類選食原則+實戰攻略、實戰菜單全收錄!

• 營養師專欄:專業分析!破解你減肥過程中最常有的迷思!

• 減醣配運動:專門設計!最適合配減醣的輕健身、居家健身、HIIT!收錄超過60分鐘的分解動作+跟做影片!

• 獨家收錄:減醣族必備3大營養克數比例表!

• 觀念快速學:說重點!學會減肥必知三大營養素+食物六大類,從此真正懂減肥!

• 觀念配應用:範例教學!身體數據BMR、TDEE化身減肥好幫手!

• 減醣有計畫:專門設計!兩階段減醣快瘦計畫,陪你無痛減醣。

• 減醣有原則:無私分享!營養師示範分享,減醣最實用的外食原則!

• 攻略直接用:直接帶你吃!10類選食原則+實戰攻略、實戰菜單全收錄!

• 營養師專欄:專業分析!破解你減肥過程中最常有的迷思!

• 減醣配運動:專門設計!最適合配減醣的輕健身、居家健身、HIIT!收錄超過60分鐘的分解動作+跟做影片!

• 獨家收錄:減醣族必備3大營養克數比例表!

更多《體脂狂降20%!減醣外食快瘦攻略》資訊 請點此

責任編輯/Dama

運動星球

馬拉松賽後恢復指南

2016-06-29

現今馬拉松運動越來越熱門,就代表越來越多人開始參加這樣的活動,但是並不是每位參加的選手,都是時常在跑步的人,往往在參加之後就會感到全身酸痛,為了避免這樣的狀況,所以在賽後的恢復更需要下點功夫,所以藉由依照跑馬後不同的時間,應該安排不同的恢復動作,來讓身體獲得最好的休息以及修復。

馬拉松賽後恢復指南 ©ShutterStock

完賽後24小時

在完賽後,每隔15~20分鐘,做抬腿的動作,讓累積在腳部末梢的血液可以藉由地心引力的幫助來加速循環,幫助代謝血液不好的物質,並且加上冰敷,減緩腳的腫脹與延遲性疼痛。在飲食部分更要完整的補充蛋白質、碳水化合物、電解質以及水分。

在食物的選擇上可以選擇有豐富Omega3的野生鮭魚以及亞麻籽;具有抗氧化能力的莓果類;可以快速消化的碳水化合物與蛋白質的脫脂牛奶或是希臘優格;具 有豐富蛋白質的雞肉以及蒸過的毛豆;富含鉀的香蕉以及可以對抗自由基、幫助修復以及減緩發炎症狀的胡椒都是很好的食材。

完賽後48小時內

可以開始做一些簡單的伸展與按摩,對於感到比較疼痛或是酸痛的部位,更要利用慢慢的伸展與按摩來幫助恢復。按摩完後還要藉由適當慢步與抬腳幫助腳部的新陳代謝,如果腳部還是相當具有疼痛感,可以利用一些消炎乳膏,來幫助消炎。

完賽後72小時內

在完賽後72小時內,身體的腎上腺素已經退去的差不多了,延遲性酸痛就會開始出現,導致一些不好的情緒出現,這時應該稱著對於賽事還記憶猶新時,趕快記錄 下這次馬拉松賽中的準備與表現,有哪些地方做得不錯,或是這次的表現中有哪些不完美,藉由這些記錄可以快速的讓你轉移這些身體上的不舒服以及不好的情緒。

完賽後3天

這時候的身體是最需要藉由休息幫助恢復的時候,最好的方式就是增加睡眠的時間幫助修復。另外在這個時候也可以開始做一些輕鬆的運動,像是輕鬆的健走、游泳 或是做瑜珈以及騎腳踏車並隨時補充適量的水分,就是先不要開始跑步。利用這些輕鬆的運動幫助身體循環,代謝掉那些還存留在身體的毒素,以及保持肌肉的柔軟 度。這時也可以開始做一些深度的按摩與伸展,或是做更完整的冰敷,來達到最好的修復效果。

完賽後6天

在經過6天的休息、伸展、按摩、完整營養與水分補充、恢復運動與冰敷後,終於可以開始一些輕鬆緩慢的跑步訓練,再回到跑步訓練之後,不要太過要求自己的強度,只要先慢慢找回跑步的感覺就好,以免操之過急,反而讓之前的恢復都白費了。