運動星球

運動後不吃東西?營養師統計近9成諮詢民眾有錯誤迷思

2018-04-24

國人的運動習慣越來越風行,多數運動者會關注如何正確運動,卻忽略運動前後的飲食補充。根據營養諮詢中心營養師許瓊月統計,近9成前來諮詢的民眾都有錯誤迷思,以為運動後不要進食比較好;其實應把握運動後半小時到1小時,補充約300大卡碳水化合物與蛋白質,才能幫助身體組織修復、提升運動效果。

運動後不吃東西?營養師統計近9成諮詢民眾有錯誤迷思

補給正確 增肌又維持好體態

許瓊月表示,國人普遍有「運動後越慢吃或不吃」的迷思,事實上,用適當的方法補充運動流失的能量,反而「越快吃越可幫助生理調節」,主要補充的營養素包括蛋白質幫助組織修復、碳水化合物協助合成肝醣,而掌握運動後半小時到一小時正確的飲食補給,能有效幫助肝醣回補、提高基礎代謝速率,且攝取的熱量不會變成脂肪儲存,是增肌、維持健康體態的好方法。

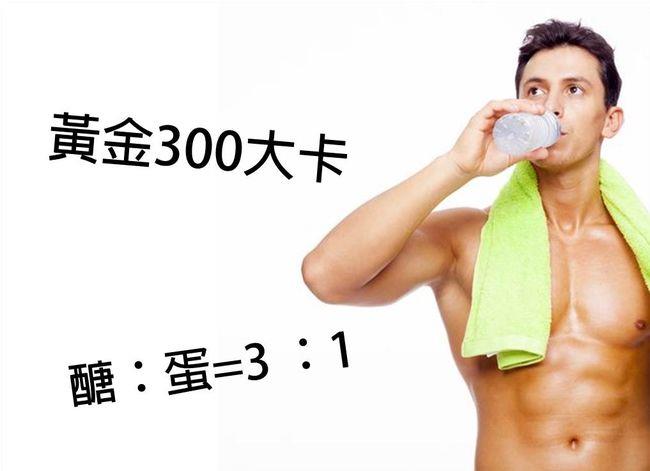

黃金補給定律:黃金300大卡+醣蛋比3比1

黃金補給方程式包含三大營養素:適量的碳水化合物、蛋白質,以及些微脂肪,共攝取約300大卡。許瓊月表示,許多民眾運動後雖有補充蛋白質的觀念,卻害怕攝取碳水化合物影響身體蛋白質的利用效益。事實上,碳水化合物需與蛋白質共同作用,建議碳水化合物與蛋白質的比例約3:1,對運動後補給成效較佳。

此外,據2002年國外學者Ivy JL等人的研究發現,受試者在腳踏車運動後立即補充含80公克碳水化合物、28公克蛋白質的食物,運動後4小時肌肉肝醣的修復程度比補充相同熱量含有108公克碳水化合物者顯著,由此可見,運動後補充碳水化合物與蛋白質的較佳比例為3:1。

黃金補給方程式包含三大營養素:適量的碳水化合物、蛋白質、些微脂肪。圖為便利商店即可購得的大豆營養棒及蛋沙拉

運動後簡單補給組合懶人包

關於運動後的飲食選擇,許瓊月說明,蛋白質來源以大豆蛋白較好,如果可同時補充膳食纖維還能增加飽足感、維持消化道機能;在液體補充上,運動後也必須補充足夠的水分及電解質,才能盡快達到體液平衡。

許瓊月以便利商店即可買到的大豆營養棒做搭配,適合想快速準備達到補給效果的運動者:

資料來源/金車大塚

責任編輯/Dama

運動星球

美國研究:背痛與腰痛程度與維生素D缺乏有關!

2020-09-14

近年來,維生素D的缺乏與不足被確定與許多慢性疾病有關聯性。根據美國國家研究機構發現,人可以從皮膚、飲食、保健食品獲得足夠的維生素D,但是如果維生素D攝取不足時,會讓身體不得不消耗自身骨骼中儲存的鈣,這種消耗方式,會使人的骨骼變得更脆弱,甚至影響到肌肉,此時就會有背痛與腰痛等問題,因此,維生素D不足應被列為全球性的流行病之一。

美國研究:背痛與腰痛程度與維生素D缺乏有關! ©hackensackmeridianhealth.org

全球約有10億人口有維生素D不足

根據國外統計指出,全球約有10億人口有維生素D不足的情況,甚至同一個國家不同地區的人血液所檢測的維生素D含量數值都有明顯的差異。這項美國研究發現,長期缺乏維生素D的人,在腰部、背部、頸部的肌肉量會下降,讓成人容易肌肉痛、肌肉無力、行走困難、骨頭容易裂縫、軟骨症等症狀,長期下來容易有骨質疏鬆、椎間盤突出、頸椎間盤突出的問題產生,尤其是常見的下背痛,常常因自身維生素D不足,導致腰痛疼痛情況有加劇的情形產生。

©grassrootshealth.net

下背痛與缺乏維生素D有關

根據美國研究人員為證明下背痛患者與血液中的維生素D含量有關係。從綜合醫院找98名腰痛的患者(18至70歲)測維生素D的含量,其中84例(85.7%)患者檢測有維生素缺乏症,另外14例(14.3%)維生素D則正常含量,另外偉大的科學家要證明與各組的年齡、性別、BMI、文化程度、婚姻狀況和工作狀態有無相關性,特別蒐集受試者背景條件。根據研究結果顯示,整體女性平均維生素D含量的數值低於男性,但是,通常維生素D缺乏者不太會有任何症狀,但可能會有骨骼、肌肉疼痛的情形,而且研究人員確定,隨著維生素D含量不足的情形增加,腰痛患者的疼痛程度會增加。

©runnersworld.com

若你是經常經常暴露在陽光下的話,身體中的膽固醇自然會形成維生素D,當身體產生足夠的維生素D,就能滿足身體細胞的需求,但孕婦、容易曬傷、老人、歐洲幼兒、光過敏的人,因體內營養不足、不常照射陽光等因素,因此容易成為維生素D不足的高風險族群,這時,從飲食中補充就更為重要。

運動星球

運動訓練後肌肉受損時該怎麼吃?運動營養師建議你多攝取以下5種增肌食物

2019-05-20

如果你的健身訓練目標示要增加肌肉量,那你一定知道在訓練過後,選擇正確的營養成份與訓練過程一樣的重要!一般來說,很多的人都知道在運動過後的30-60分鐘內,是補充營養給與身體肌肉最好的時機點,然而,當你想要將這些營養與恢復達成最大化的時後,我們到底該如何選擇優質的食物?運動營養師和鐵人三項運動員Marni Sumbal說,運動訓練後的營養成份,可以促進肌肉與身體更快的恢復並減少痠痛感外,還能更有效率的增強肌肉及改善免疫系統的功能,並且補充糖原修補身體所有關鍵的組成部分以便為將來的訓練做好準備。

運動訓練後肌肉受損時該怎麼吃?運動營養師建議你多攝取這5種增肌食物比較好。

但如果你對於訓練後的飲食營養不太重視的話,那麼你在經過一連串嚴苛與辛苦訓練之後,將不會獲得最好的訓練成效,所以,運動之後到底有哪些食物能幫助你恢復呢?以下這5個食物透過科學化的研究,將能幫助你的肌肉獲得最好的成長,可千萬不要遺漏了它們!

1.全蛋

吃全蛋可以幫助你的肌肉獲得更好的修補與成長效率,伊利諾伊大學香檳分校(University of Illinois - Urbana - Champaign)最近的一項研究中,研究人員找來了10名受過阻力訓練的男性,它們平均年齡都在21歲左右、體重都約88公斤以及體脂肪約16%左右,並將他們分為吃全蛋與只吃蛋白這兩組,在他們進行完腿部的訓練之後,全蛋組每個人在5分鐘內吃下3顆全蛋,這將會產生18g的蛋白質與17g的脂肪;另一組只吃進相同18g蛋白質的蛋清,而脂肪量攝取為0g。儘管它們含有相同數量的蛋白質攝取量,但與單獨只吃進的蛋清相比之下,全蛋對於肌肉的生長及修復反應大約高出40%左右。這項研究的運動生理學家Nicholas A. Burd博士說,這可能與Food synergy(食物協同作用)與食物成分理論,所引發的蛋白質合成理論相關,讓經過撕裂的肌肉組織能更有效率的運用蛋白質。

吃全蛋可以幫助你的肌肉獲得更好的修補與成長效率。

2.石榴汁

很少會在台灣健身食物中出現的石榴汁,確含有多酚類抗氧化劑的成分,這個成分可以緩解肌肉在訓練的過中所承受的一些壓力,進而加速我們人體的肌肉恢復。最近發表在Nutrients雜誌上的一項研究發現,在強化訓練之前和之後,每天服用3杯石榴汁補充劑的職業級舉重運動員,在鍛煉後能減少肌肉損傷直到48小時後。這個研究中所使用的石榴汁含量相當高,但如果是一般的訓練過程只要每日飲用一杯,也能有效的減少肌肉損傷;只要你能確保它是100%的石榴汁!

3.乳清乾酪

根據國際運動營養學會雜誌的一份研究報告,指出只要9克乳蛋白就有可能足以啟動肌肉生長過程。在這項研究中,找來一組健康的男性在體力訓練較低的情況下,將含有9克蛋白質的牛奶飲料或僅含卡路里的碳水化合物飲料混合在一起飲用;雖然,僅使用碳水化合物的安慰劑對鍛煉後肌肉構建過程沒有什麼幫助,但內含的9克乳製品蛋白質,確充分的促進了一連串肌肉修復的過程。運動營養師Sumbal說,為了應對肌肉受到訓練壓力的反應,我們肌肉中的mTOR蛋白被激活,這是刺激蛋白質合成的關鍵,也由於mTOR對乳製品中的氨基酸非常敏感;所以,發出mTOR信號以促進新的肌肉生長特別有效;英國研究人員發現,運動訓練後將乳清蛋白與碳水化合物組合食用,可以幫助你的身體骨骼變得更加強壯有力。

根據國際運動營養學會雜誌的一份研究報告,指出只要9克乳蛋白就有可能足以啟動肌肉生長過程。

何謂mTOR?

人類的mTOR基因是在染色體1p36.2的位置,它轉譯的蛋白質大小為289kDa,它是一種激酶(serine/threonine kinase),對於細胞分裂、生長扮演著重要的調節作用,其主要功能為細胞增生訊號之傳遞及細胞週期的進行。mTOR分子接收來自上游(細胞膜表面生長因子及其受器)的訊息,它扮演著樞紐的角色,mTOR分子活化之後,可以帶動下游一系列的細胞訊息傳遞,進一步促使細胞產生分化或分裂。(資料來源/台灣癌症防治)

4.鮭魚

有研究表明,在某些魚類(如鮭魚、沙丁魚和鯖魚)中,所攝取的omega-3脂肪酸含量較高,就有可能會導致經過阻力運動後,所引發的延遲性肌肉酸痛發生率降低。美國華盛頓大學醫學院的研究報告也指出,omega-3脂肪酸可能會進入肌肉細胞,在那裡它們有助於減少運動引起的損傷,所導致疼痛的炎症發生;並在你的身體裡增加肌肉蛋白質的合成途徑。

omega-3脂肪酸有助於減少運動引起的損傷所導致疼痛的炎症發生。

5.馬鈴薯

地瓜是屬於優質的碳水化合物,也是許多健身人所喜歡吃的一種食物,根據一份發表於在應用生理學雜誌的一份報告,運動訓練之後食用富含碳水化合物的食物,例如:地瓜、馬鈴薯、穀類或某些種類的水果,可以減輕劇烈運動後可能發生的免疫力下降。運動營養師Sumbal說,在碳水化合物耗盡的狀態下,強烈的運動可以增加循環應激激素(circulating stress hormones)的水平,這可以進一步加強身體免疫系統的壓力。

資料參考/mensjournal、draxe

責任編輯/David