運動星球

想要練出飽滿有型的完美下胸 你絕不可錯過的三個基本動作

2018-05-11

胸肌一直以來都是許多健身男性最愛練的部位,但想要把胸型練好可不是一件簡單的事情!主要因為胸肌是一個很大的肌群,一般來說我們都將它分為上胸(鎖骨區)、中胸(胸肋骨區)及下胸(腹部),因此,胸肌的訓練就非常的講究角度,只有正確的角度才能鍛鍊到正確的肌肉,這篇就特別針對比較難掌握的下胸訓練動作來做介紹,讓你充分運用這三個基本動作練出完美的胸型線條。

漂亮飽滿的下胸會讓整個胸型便的更加立體。

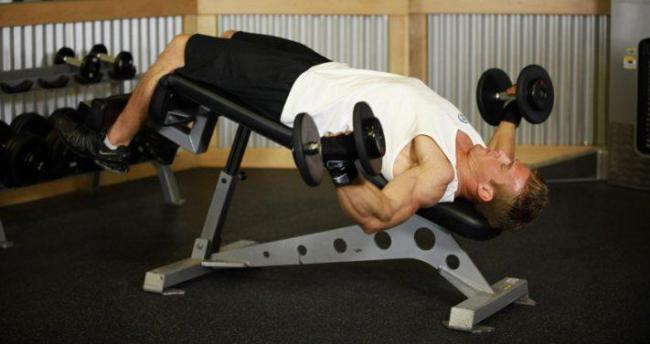

動作 1 下斜啞鈴飛鳥

這個動作是飛鳥變式訓練的一種,它可孤立胸肌下緣是想要鍛鍊胸肌必會的動作,和鍛鍊上胸的上斜啞鈴飛鳥正好相反,必須將斜板角度向下調整,讓胸肌的訓練重點由上方移動到下方,有研究表示當斜板下調至20~40度左右,對於下胸肌的刺激較為明顯,當然在你訓練下胸肌時,也同時會用到三角肌前束與肱三頭肌,啞鈴放的越低胸肌的牽引力就越大,相對受傷風險也會越大,因此,比較安全的做法,就是啞鈴下降至與胸肌平行時就可。操作方式:1.先將斜板調成低於水平20~40度,臉部朝上頭朝下躺於斜板上,雙手採自然握法掌心朝上握住啞鈴,雙臂往胸上方延伸但肘關節不鎖死。2.開始時先吸氣摒住呼吸,將雙臂往身體外側下降手肘彎曲約20度。3.下降至啞鈴約與胸部平行或胸肌感到拉伸時,就可以收縮胸肌將啞鈴拉回到起始位置,動作有點像是擁抱一個很大的酒桶一樣。在整個過程中,都要保持雙臂與肩都在同個平面。

這個動作是飛鳥變式訓練的一種,它可孤立胸肌下緣,是想要鍛鍊胸肌必會的動作。 ©Labulledaria.com

動作 2 下斜槓鈴臥推

在健身房裡基本上都可以看到三種臥推架,分別為平板臥推、上斜板臥推與下斜板臥推,當我們要練下胸時,就可以使用下斜板臥推架來做訓練,除了可以鍛鍊到下胸肌外,同時也會運用到肱三頭的力量,這個動作槓鈴在落下來時,以胸肌下緣處為正確落點位置,對於肩關節壓力較小下胸刺激較大。操作方式:1.仰臥在斜板上雙腳固定,頭部朝下讓身體與地面成20~40度,雙手握距約寬於肩膀,採用正手握槓。2.出槓後控制雙臂,將槓鈴緩緩下降於胸肌下緣處。3.接著將槓鈴垂直向上推起,於肩關節的垂直線上,回到起始位置。

胸肌下緣處為正確落點位置,對於肩關節壓力較小下胸刺激較大。 ©Muscle & Strength

動作 3 下斜啞鈴臥推

這個動作與下斜槓鈴臥推一樣,差別在於啞鈴比槓鈴的角度可以更加靈活,相對來說需要的肌肉穩定性也更多,啞鈴的下降軸線約在胸肌下緣處。操作方式:1.仰臥在斜板上雙腳固定,頭部朝下讓身體與地面成20~40度,雙手自然握啞鈴拳心相對,預備動作時啞鈴於胸大肌下緣外側。2.開始時,收縮胸部肌肉將啞鈴向上向內推舉,推至頂點時手肘不鎖死啞鈴鈴頭相靠,停頓1~3秒讓胸肌持續緊張。3.接著將啞鈴緩緩降下至起始位置。

啞鈴臥推比槓鈴的角度可以更加靈活,相對來說需要的肌肉穩定性也更多。 ©AtletIQ.com

資料來源/nerdfitness、mensjournal

責任編輯/David

筋肉爸爸

為什麼一組12下做3組的重訓會讓你失敗?想要瘦身,不是只能重訓與有氧!

2019-08-23

教學的經驗中,初學著內心常有一些同樣的疑問,我通常會這樣回答:教練,上課就是做重訓嗎?答:我們是鍛鍊肌肉、鍛鍊動作,有各種阻力,但不一定侷限在拿重物。教練,我該買多重的啞鈴在家練?答:每個部位、每個訓練方式要用的重量不同,但如果只是在家舉舉蝴蝶袖,我建議不要買。沒有局部瘦身,舉蝴蝶袖動作其實只能讓你手臂變粗,但前提是要夠重!不夠重,手不會變粗,但也不會變瘦!。教練,我不想練太壯,可以嗎?!答:放心,你不會。還沒有從零練出一些成果前,真的不要擔心,而且練壯有其方式,如果你用的方式不是,那真的不用太擔心!而且練壯很辛苦的!

為什麼一組12下做3組的重訓會讓你失敗?想要瘦身,不是只能重訓與有氧!

其實還有很多,篇幅有限,無法列舉太多。重訓,大家直覺應該都知道是鍛鍊肌肉,用重量來刺激肌肉,所以會稱它重量訓練,簡稱「重訓」。但其實有很多人不了解重訓是什麼,也不知道該用多重,也不知道如何安排重訓計畫。在使用琳瑯滿目的重訓器材跟槓啞鈴之前,其實可以先思考,重量其實是阻力的一種,阻力可以來自於很多方式。

阻力有哪些?以下列舉一些:

● 自身體重

● 彈力繩(不同粗細厚度長短的彈力繩阻力也就不同)

● 重物(常見的啞鈴槓鈴、任何形式的重物)

● 水中的阻力

● 空氣的阻力

● 內心的阻力(疑?)

● 可能還有更多

因此解釋上,我們可以統稱這些鍛鍊肌肉的方式為「阻力訓練」,也可以稱為肌力訓練,阻力可以來自於自身體重而已或是外來的阻力,範圍很廣,重訓是其中一個。

兩者都是背部肌肉的訓練動作,自身體重也是一種阻力,額外負重也是一種阻力,看每個人目標需求跟程度來選擇。

重量訓練(weight training)的解釋:當我們講到重量訓練時,它的意思其實是負重訓練,也就是使用額外的重量針對各部位肌肉群分別做各種動作來訓練肌肉發達,而使用的重量要有足夠的刺激,也就是要夠重,才能達到肌肉增大(muscle hypertrophy肌肥大)的效果。重量訓練的重量到底要多重呢?首先要先了解最大反覆次數,意思是「竭盡所能ㄧ口氣能做的最多次數」,簡稱RM。比如舉起一個重量做10下就再也舉不動了,接著得放下休息一會才能再做一次,那這個重量就是10RM。

可以參考下面這張圖片,圖片指出重訓該使用的重量,也就是重訓該有的強度(RM):

白色最大字體代表最佳效果,隨著字體愈小代表效果愈低,對應上面約略的RM最大反覆次數範圍,就知道依照上面的訓練目標,需要使用多重做幾下。

因此需要肌肉尺寸增加效果達到最佳,RM約略可以從8-12或是6-12為基準,也就是你竭盡所能,這個重量一組只能做8-12或是6-12下。比如做手臂肱二頭肌彎舉,要讓手臂肌肉增大,那做彎舉時使用重量就要在6-12或是8-12下以內達到力竭,也就當你做一組肱二頭彎舉時,竭盡所能只能舉6-12下之間,如果這個重量只能做3下就舉不動,或是做20下才用盡力氣,那這個重量對於肌肥大效果就不明顯了!

思考:如果一個人表準伏地挺身只能做10下,那是否能成為他的10RM,是否有肌肥大效果?

伏地挺身跟啞鈴臥推都能訓練胸大肌,都是阻力訓練,一個是自身體重,一個是重量訓練,強度足夠都能成為有效的訓練。

安排訓練

接著掌握好重量後,就可以思考接下來怎麼安排你的重訓。之前網路上有一個影片,它的標題非常的好,告訴你重訓「做3組,一組12下,會毀了你的重訓」,如果沒有看過影片,光看這影片標題,可以想想為什麼這麼說呢? 如果你是初學者又馬上能理解這段標題,恭喜你,你將是難得的練武奇才,趕快定好目標去鍛鍊!要讓肌肉有效率發達,就要了解RM的意思,知道RM要多少後,接著就要安排每日訓練部位,通常以「重訓」方式做肌肉發達(肌肥大)為目的,不會每日一次練完全身所有部位,因為時間不夠,一個部位需要鍛鍊達到肌肥大效果,會需要兩三個以上的動作來做訓練,每個動作看個人會需要3~6組。足夠刺激下,會有遲發性酸痛,肌肉也需要時間修復,一個大肌肉群通常需要72小時來恢復,小肌肉群需要48小時。

舉例來說,要讓臀部肌肉發達,可能就要從深蹲、硬舉、大腿推舉,臀舉、抬臀、大腿外展等不同動作中挑選兩三個以上,順序看個人,每個動作依個人需要3-6組,用適當的RM來達到臀部肌肉增大的效果,這通常也稱為健美式的訓練方式,達到最佳臀部肌肉群的發展。

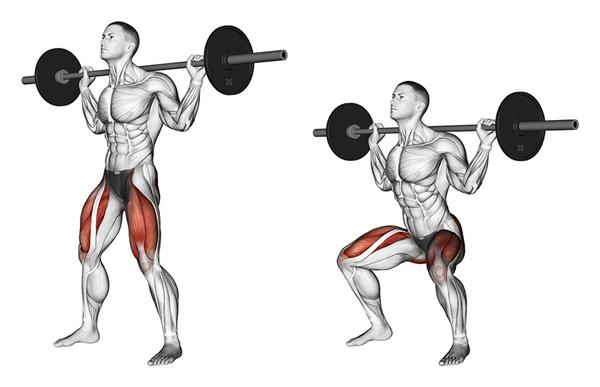

自身體重深蹲以及負重深蹲。自身體重深蹲姿勢學好後,負荷習慣後,再加上負重才會比較適當!

一個動作3組,一組12下其實是常聽到的一個概念說法

這個說法也似乎成為了重訓的代言人。但是做重訓其實不是制式的去遵照「一個動作做三組 每組12下」,訓練不是寫功課照抄或是交差,不是按照組數次數完成就會有效果,而是要清楚了解運動強度跟自己的身體感受,幾組幾下是可以調整的!如果一組12下不是盡全力的去做,那就不是12RM,不構成足夠強度,肌肉一定沒起色。反之,如果一組竭盡全力只有做8下或是11下,做4組,這樣的強度足夠,構成肌肥大最佳的RM,那基本上就是一個有效的訓練安排。如果你只是隨意練沒有注意幾組幾下跟確實的RM也練得不錯,那一定要趕快掌握正確方式去練,因為不用懷疑,你的基因非常好,一定是難得又令人羨慕的練武奇才!

重訓是讓肌肉達到增大最直接有效率方式,當然也會因為細節的功夫:訓練法、經驗、營養、睡眠、基因等有所影響。 掌握基本RM後,每個肌肉群幾組幾下以及幾個動作,每天分別安排幾個部位,一週訓練幾天,訓練週期安排,這些就是更細的以及更進一步的教學,之後會再用另一篇來說明。

阻力訓練的多元性

除了重以外呢?重量只是阻力的一種,也只是強度的一種,如果你的目標不是以肌肉增大為主呢?比如瘦身、健康均衡的肌群運動、增進體能、改善身體姿態、專項的輔助訓練等,那鍛鍊肌肉除了上述講的重訓肌肥大訓練方式安排,還可以怎麼做? 也就是訓練全身的肌肉群,或是鍛鍊體能、鍛鍊專項能力,依照個人目標、需求跟程度,會有很多方式跟動作,不一定只有健美式肌肥大做負重訓練這個方法,阻力訓練是很有變化的,有徒手、懸吊、壺鈴、戰繩、功能性、爆發性動作。

因此就要延伸思考:每個人有不同目標跟需求,訓練不用侷限在「重量」上面,也不會侷限一次只能練某幾個部位,不會侷限在每天一定得換部位訓練。文章開始講到的有各種形式的阻力,每種方式的阻力都能安排成不同的訓練模式,效用也不同!鍛鍊身體也不用侷限在「局部肌肉」上面,而是更賦有功能性的「動作」上面,不是只有肌肉發達才是強壯,而是動作強壯!

各種模式的阻力訓練跟動作,也能鍛鍊到肌肉跟體能,跳得高、跑得快或是投球快速,都是一種強壯的表現,都需要不同種類的強壯肌肉跟協調! 回到開頭講的,「重訓」-負重以外的阻力訓練形式,能做的鍛鍊就很多,包含瘦身減脂肪、鍛鍊心肺功能、鍛鍊其他運動專項表現!也就是,要瘦身其實不是用得重就會瘦,不拿重量的阻力運動也能瘦,要瘦身也不是只有「重訓加有氧」這麼傳統的一道菜可以選而已! 最大的阻力其實是內在的想法,很多人覺得沒有重量,鍛鍊就會沒效果,不同目標有其最佳運動模式,強度足夠即可,所以只能heavy weight嗎?還是可以用high intensity來當指標!

總結上面提出的疑問,想想以下的問題:

●一定拿重量才能訓練肌肉嗎?

● 可以一次練全身嗎?

● 一定要分部位練嗎?

● 如果你沒有要很大的肌肉,那訓練需要侷限在做重訓嗎?

● 如果要瘦身減脂,「重訓」最好嗎?還是有其他方式的阻力訓練形式可以達成?

會這樣問,就代表一定有不同方向的答案,下次再來討論。

/ 關於筋肉爸爸 /

Father/IFBB MenPhysiqueAthlete

2016香港奧賽本地第1/國際賽第3

2017HKFBF第3

2018府城盃第一

2018國家代表選手

2018青年盃分組第一及全場總冠

ACE CPT,FitAsia講師。

運動星球

槓鈴訓練──下半身篇

2017-01-11

槓鈴能藉由槓鈴及不同重量的鐵片,運用多次數的肌力特殊訓練技巧,針對全身肌群做肌耐力訓練,使脂肪燃燒,轉換成健美的線條,改善運動許久局部卻仍鬆弛的肌肉;此外更可延緩肌肉老化、增加骨質密度、防止骨質疏鬆等效果。

下半身—腿部的肌群是人體最大的肌肉組織群,主要負責我們腿部的動作,鍛鍊腿部的肌肉同時也有減緩或是預防膝蓋受傷的功用,透過槓鈴增加訓練強度,能更有效提升腿部肌群的力量。

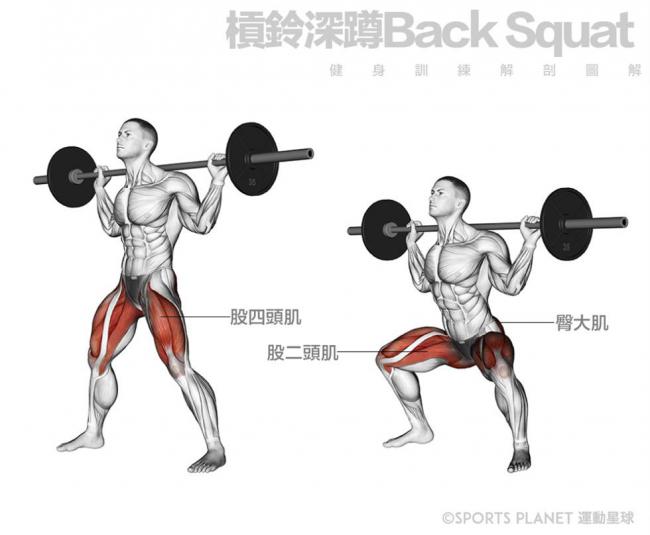

1 槓鈴深蹲

訓練肌肉部位:臀大肌、股四頭肌、股二頭肌

STEP 1 準備動作

採站姿,雙腳打開與肩膀同寬,背部打直,雙手握住將槓鈴,並將槓鈴放置在肩膀上。

STEP 2 正式動作

呼吸時,將膝蓋彎曲下蹲,臀部重心向後,吐氣時,再緩緩放下。

槓鈴訓練—槓鈴深蹲

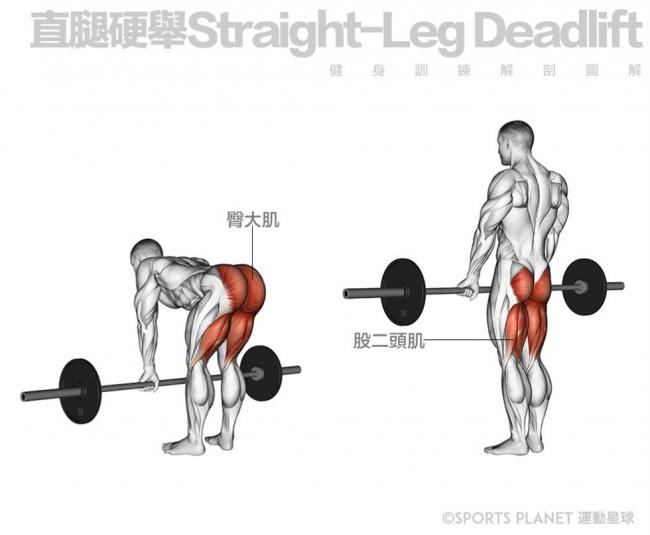

2 直腿硬舉

訓練肌肉部位:臀大肌、股二頭肌

STEP 1 準備動作

採站姿,雙手握住槓鈴,上半身向前彎。

STEP 2 正式動作

吸氣時,將雙手打直將槓鈴往上硬舉,上半身跟著起來,吐氣時,再緩緩回到初始位置。

槓鈴訓練—直腿硬舉

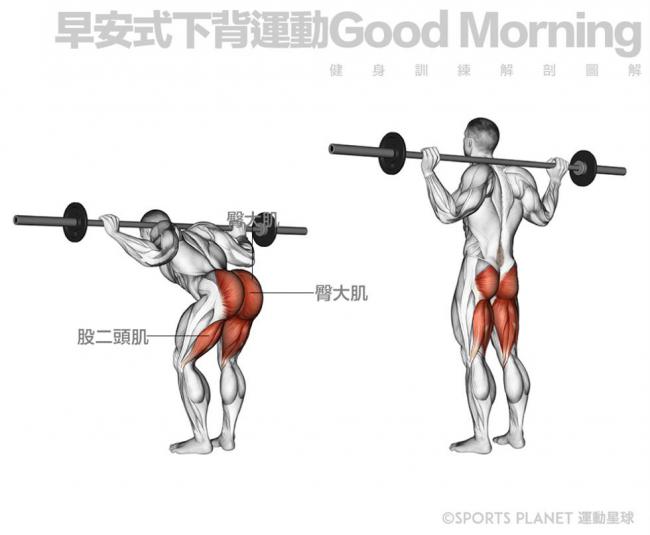

3 早安式下背運動

訓練肌肉部位:股二頭肌、臀大肌

STEP 1 準備動作

採站姿,膝蓋微彎,雙手握住槓鈴,並將槓鈴放在肩膀上,上半身向前彎。

STEP 2 正式動作

吸氣時,將身體向上抬起,保持背部打直,雙腿拉直,吐氣時,再慢慢回到初始位置。

槓鈴訓練—槓鈴肩伸

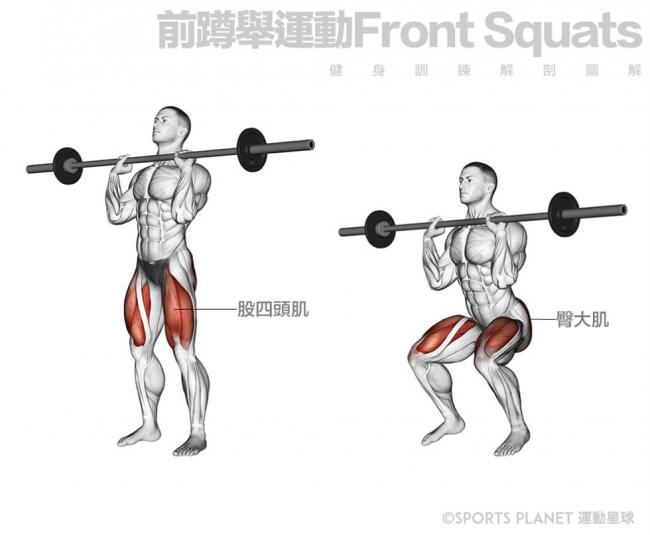

4 前蹲舉運動

訓練肌肉部位:股四頭肌、臀大肌

STEP 1 準備動作

採站姿,雙腳打開與肩膀同寬,雙手正向握住槓鈴,舉至在胸前。

STEP 2 正式動作

吸氣時,將身體下蹲,膝蓋彎曲,臀部重心向後,吐氣時,再緩緩起來。

槓鈴訓練—槓鈴三頭肌伸展

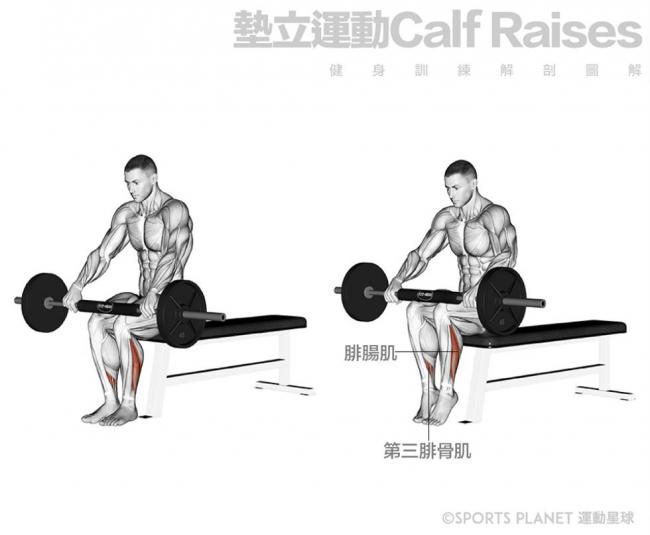

5 墊立運動

訓練肌肉部位:腓腸肌、第三腓骨肌

STEP 1 準備動作

採坐姿,雙腳並籠坐在訓練椅上,雙手握住槓鈴放置在大腿前側上。

STEP 2 正式動作

吸氣時,將雙腳慢慢墊起,吐氣時,再緩緩放下。

槓鈴訓練—槓鈴三頭肌伸展