運動星球

小腹凸、大腿腫、小腿粗 鍛鍊下半身肌群有助預防夏日濕肥

2018-06-11

炎炎夏日加上不時下雨,天氣暨悶熱又潮濕,你是否發現身體容易水腫發胖? 以中醫角度來看,長久濕熱可能導致身體變成濕氣重的體質,不只容易頭昏氣脹,緊接著小腹凸、臀部和大腿腫胖、小腿粗大等情形將接踵而至。中醫師建議,飲食上可用白朮、茯苓等中藥材調理體質;運動上多鍛鍊下半身肌群,加強肌肉收縮、促進氣血循環,如慢跑、單車、游泳都很適合,但如果沒時間出外運動,也可做深蹲、橋式、棒式等健身運動。

小腹凸、大腿腫、小腿粗 鍛鍊下半身肌群有助預防夏日濕肥

滿身濕氣 頭昏氣脹、水腫肥胖接踵而來

節氣過了六月芒種後,就預告了天氣正式開始炎熱,氣溫持續升溫,同時水氣反覆蒸騰,濕氣越來越重。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區針灸科醫師趙品諭指出,一般人容易在這種季節經由口鼻吸入不少水氣,或身處濕氣太高的環境而由皮表滲入濕邪;同時現代人因熱而貪涼犯懶,身體吸收過多水分或缺少活動,影響水氣排出,累積了不少濕氣而滯生濕邪。

無論男女老少,濕邪將容易出現如晨起倦怠、頭易昏沉、皮肉鬆軟、四肢重墜感及關節痠痛等多種症狀;若程度更明顯,就會有腸胃症狀發生,如腹悶氣脹、食慾差伴有反胃、排便稀軟或黏膩等。然而儘管發生上述症狀,人們仍常常疏忽這些問題,長久下來,身體變成濕氣重的體質,容易水腫、發胖即成為現代男女老少的通病。

據中醫觀點《黃帝內經.素問.至真要大論》說:「諸濕腫滿,皆屬於脾」。趙品諭提醒,因為濕邪外侵或內生影響,脾胃的運化功能失常,脾胃虛損導致水腫跟肥胖。這種體質容易小腹凸、臀部與大腿腫胖,尤其有小腿粗大情形,嚴重時按壓皮膚會有凹窩出現,都是因為濕性趨下的關係。

濕邪容易出現如晨起倦怠、頭易昏沉、皮肉鬆軟、四肢重墜感及關節痠痛等多種症狀;更嚴重則有腹悶氣脹、食慾差伴有反胃、排便稀軟或黏膩等腸胃症狀發生 ©CBS NEWS

預防濕邪 慢慢吃、多鍛鍊下半身肌群

濕邪該如何預防?趙品諭指出,預防更勝於治療,所以平常生活的飲食和運動就相當重要。飲食除了營養均衡,建議食材應以高纖與蛋白質為多,碳水化合物與高脂肪則較少,口味清淡,進食過程細嚼慢嚥;飯後應該靜慮,因此不管坐下或起身走路都要放空,減少接觸影音或3C產品,避免干擾氣血在脾胃的運作。此外,早餐是三餐的重點,早上7-11時就中醫理論上是脾胃經絡運行的時候,這段期間相當重要,早餐應質量並重。

運動上,建議多鍛鍊下半身肌群,加強肌肉收縮、促進氣血循環,由外影響臟腑來強健脾胃功能,如慢跑、單車、游泳等運動都很適合。然而現在人們工作忙碌,許多上班族總因為下班後沒時間做運動,而不做任何運動;趙品諭建議,在家可做深蹲、橋式、棒式等健身運動;如果想柔性活動身體,可選擇瑜珈來進行經絡的展延。重點是,無論你做什麼運動或活動,一周都應至少3次以上、每次30分鐘,長期做才能獲得健康效益。

若沒時間出戶外運動鍛鍊下半身肌群,在家可做棒式、橋式、深蹲等健身運動 ©POPSUGAR.

調理濕性體質 中藥白朮、茯苓健脾益氣

要如何解決濕氣導致身體變成濕性體質,進而阻止下半身肥胖?在中醫上,這種叫做「脾虛濕困」,處理方式就要「健脾益氣、滲濕利水」。中藥可使用白朮來健脾益氣,或茯苓來淡滲利濕;也有醫療院所推出配好的即飲包,除了白朮跟茯苓,另加入黃耆補氣利水消腫,川芎活血行氣、澤瀉利水瀉熱、麥芽行氣消食等,可為脾虛濕盛者做到最有效調理。

可調理脾虛濕盛的中藥材

資料來源/ 台北市立聯合醫院

責任編輯/Dama

運動星球

日本爆紅的青蛙操瘦腿操 不用器材也能有效雕塑大腿及臀部線條!

2023-04-11

YouTube觀看超過五百三十萬次的YUKIKO頻道,YUKIKO有13年的游泳運動員生涯,其頻道主要介紹給女性的各種運動知識,其中最有名的就是青蛙腿減肥法,日本皮拉提斯教練Miey也提倡青蛙腿訓練幫助產後女性的恢復。女性容易因缺乏運動或年齡漸長造成腰部和腿部有大量的脂肪堆積,因此可以用青蛙操減肥法可以增加腿部肌肉線條,減去多餘的脂肪,也因為青蛙腿減肥的運動方法,也帶給日本許多女性新的運動方式,成為近年來最火紅的運動話題之一!

女性容易因缺乏運動或年齡漸長造成腰部和腿部有大量的脂肪堆積,青蛙操訓練可有效增加肌肉線條。 ©insiderlyfe

青蛙腿操好處

一、改善淋巴流動

四肢著地做青蛙腿操可以加強大腿內側肌肉,改善淋巴流動。如果你想瘦大腿內側,試試四肢著地做青蛙腿操。

二、緩解骨盆扭曲

通過加強上臀大肌,改善骨盆上的骶髂關節(位於脊柱和骨盆交匯處)鬆弛,緩解骨盆的扭曲。也可以矯正假胯寬的骨盆與胯部,透過開臗、開胯的青蛙趴可以調整回來。

三、對提臀、彎腰有效

青蛙腿操練習比閉腿提臀更能鍛練上臀大肌。通過訓練臀大肌上部,可以收緊鬆弛的骨盆,從而改善下背部的彎曲度,臀部回到原本正確的骨盆位置之後,肌肉也會正確發力,避免造成馬鞍肉堆積形成大屁股。

四、防止漏尿

做青蛙腿操有助於加強你的骨盆底肌肉並防止尿失禁,改善骨盆鬆馳的問題,還能改善便秘和胃脹氣的問題,這些問題一但改善,小腹也會跟著縮小。

五、改善腿型

在做青蛙腿趴姿時,大小腿也會同時拉筋與開展,可以改善膝蓋內旋的情況,讓X型腿、O型腿的問題也能得到改善。

青蛙腿操訓練的部位

一、內收肌群

內收肌群主要有五條肌肉構成,分別是恥骨肌、內收長肌、內收短肌、內收大肌和股薄肌。我們走路、爬樓梯時,或要跑跳時,如果有比較強壯的大腿內收肌群,對髖部的穩定度較好,減少膝蓋受傷的機會,並增加了往側邊做爆發性動作的能力。

二、臀大肌

臀大肌是身體最大的肌肉,許多動作都需要靠髖部發力,充份的訓練臀大肌可以減少受傷的機會,也可以增加運動表現,臀大肌的訓練也能幫助減少膝蓋痛、髖部痛、下背痛等現代人的三大身體通病。

青蛙腿操能訓練的下半身內收肌群及臀大肌這兩個部位。

介紹青蛙腿訓練法

一、腳掌併攏,改善骨盆扭曲

1.首先躺臥在瑜珈墊上,雙腳併攏,雙膝張開。將雙手放在大腿內側,呼氣時向外推,並保持 20 秒,同時將雙腿向內關起拖力抵抗雙手,讓大腿產生壓力。每組20秒,共做3組。

躺臥在瑜珈墊上,雙腳併攏,雙膝張開。

2.將手放在大腿外側,吐氣時手向內推,並保持臀部和膝蓋打開保持 20 秒,讓大腿抵抗手向內推的壓力。每組20秒,共做3組。

手放在大腿外側,吐氣時手向內推。

二、訓練腹部及內收肌群

1.首先躺在瑜珈墊上並彎曲膝蓋。吐氣並向後傾斜骨盆,貼緊臀部和地板之間的縫細。抬起雙腿,將左右腳跟併攏,雙膝展開,雙腿呈現菱形的樣子,並深呼吸。

躺在瑜珈墊上並彎曲膝蓋吐氣並向後傾斜骨盆,貼緊臀部和地板之間的縫細。

2.吐氣時,擠壓大腿內側並伸直膝蓋。這個時候,腳後跟伸直,雙腿伸直。重複兩個動作,1組12下,共做3組。

吐氣擠壓大腿內側並伸直膝蓋。

三、訓練臀中肌,預防漏尿

1.一開始先趴在瑜珈墊上,雙手疊放在額頭上,腳後跟緊貼,彎曲膝蓋,腳形成菱形的型狀,抬起。

趴在瑜珈墊上,雙手疊放在額頭上腳形成菱形的型狀抬起。

2.將腿向後伸展拉直,此時腹部緊縮以維持腳伸直的高度,腹部緊縮也可以減輕下背的負擔,然後再次彎曲你的膝蓋回到上一個動作,重複此操作,1組12下,共做3組。

另外,如果你有下背不舒服或無法操作的情況,可以將膝蓋放在地板上操作,等習慣後再抬腿操作。

腿向後伸展拉直腹部緊縮以維持腳伸直的高度。

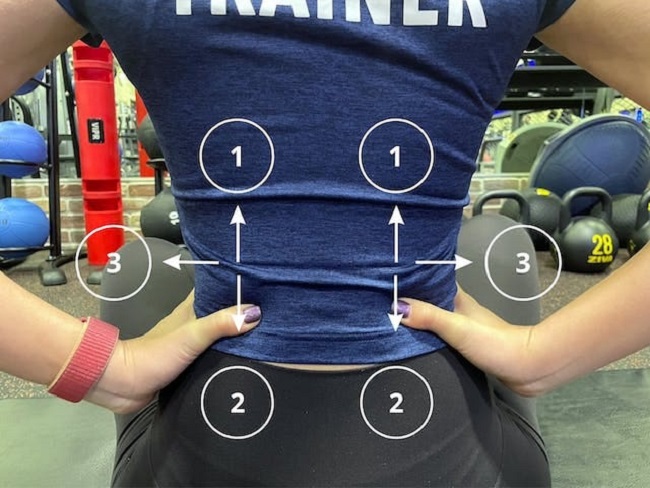

蛙腿訓練後的按摩法

訓練青蛙腿後按摩很重要,尤其是下背部肌肉的緊張會導致骨盆有緊崩感,從而導致骶髂關節有不舒服的現象。你可以先在臀部下墊一條毛巾重複圖中的步驟1向2推,再從2向3往外推,一點一點地移動位置,使腰部從背部中間放鬆。另外按摩腳底跟腳趾也是很重要的,透過按摩可以預防足弓塌陷影響膝關節和髖關節,最後並適當的伸展大腿跟小腿也可以增加肌肉的柔韌性。

青蛙腿訓練注意事項

1、注意抬腰

很多人在仰臥時抬高和降低臀部時,或者在躺下抬腿和膝蓋打開時不自覺得將腰抬高,為了對臀大肌有很好的效果,盡量不要彎腰弓背,青蛙腿訓練一但過度用力,並將腰抬高,會導致腰痛的現象,反而對腰部造成傷害。

2、在自己能力的範圍訓練

有些人即使臀部很緊,也會強迫自己的膝蓋分開,如果超出你可以負擔的範圍可能會導致受傷。如果你的柔軟度沒有很好,其實不用擔心,養成良好的運動習慣,你的運動能力也會跟著增加,所以安排好運動課表是很重要的一件事。

運動星球

稱為重量訓練之王的蹲舉 是否真的名符其實?

2019-02-12

只要有健身一段時間的人都聽過與知道,蹲舉是重量訓練最基本的動作之一,也是一項簡單而且每個人都應該要嘗試的訓練動作,這個看似只有起立及蹲下的2個動作組合,卻能與硬舉、臥推並列為健身及健力必練的三大項目動作,但它真的名符其實嗎?

稱為重量訓練之王的蹲舉 是否真的名符其實?

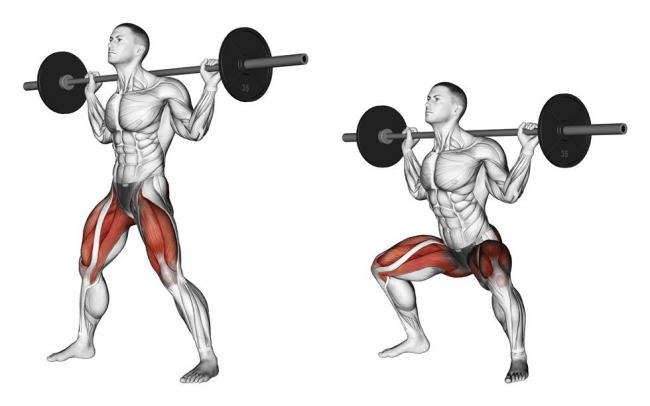

在標準的蹲舉動作裡主動肌群為股四頭肌,但由於身體髖關節會因為下蹲與起立時產生伸展的動作,因此,作為我們髖關節伸肌的臀大肌與腿後肌群也會同時被運用到,除此之外,我們身體也會隨著下蹲時膝蓋的位置變化,運用到的肌肉就會有所不同。例如當我們膝蓋固定不動時,只啟動寬關節將臀部後推下蹲起立時,就會以髖關節的伸展為主;相反的,當我們將膝蓋向前彎曲下蹲時,膝蓋的位置與身體重心就會因為距離變的較長,而產生膝蓋的伸展同時也可能讓膝蓋負擔變重。

在標準的蹲舉動作裡主動肌群為股四頭肌。