運動星球

夏季防曬產品怎麼選、怎麼塗? 先搞懂SPF、PA值

2018-08-02

夏日炎炎,無論你去戶外旅遊、練跑,或參加一場舉辦在早上的路跑,是不是不到幾個小時,全身就紅得像關公或是變黑好幾個色階﹖恐怕是因為你沒做好防曬!在大太陽底下,除了最主要的陽傘、外套、帽子和墨鏡,防曬乳也是相當重要的防曬工具。然而你知道怎麼選防曬產品嗎?SPF、PA、PPD又是什麼﹖你以為擦上防曬就能達到預期效果?買防曬乳、擦防曬乳之前,先看看以下皮膚科醫師的介紹吧!

夏季防曬產品怎麼選、怎麼塗? 先搞懂SPF、PA值 ©wirecutter

紫外線UVA、UVB、UVC的差別

除了大家最熟知的「UVB」,紫外線依照波長範圍,被分為UVA、UVB、UVC三種,波長越長,穿透力就越強。

UVA 波長較長,其穿透可達表皮較深處及真皮層,導致皮膚曬黑與老化

UVB 波長較短,傷害主要集中在表皮層,但因為能量較強,因此容易造成曬紅、曬傷,引起皮膚的紅、腫、熱、痛症狀,嚴重者還會起水泡或脫皮

UVC 波長更短、更危險,但由於可被臭氧層阻隔,只有少量會到達地球表面。因此一般防曬產品以阻擋UVA和UVB為主。

SPF數值:防UVB、防曬紅

防曬產品上標示的SPF(Sun Protection Factor)數值代表防曬產品對紫外線中UVB波段的保護力,簡單來說,SPF數值代表使皮膚致紅劑量增加的倍數。例如在同樣光線強度下,原本曬1分鐘皮膚就會致紅;如果擦了SPF20的產品,可維持20分鐘才發紅。理論上,SPF10的產品可以阻絕90%的UVB,SPF30可阻絕96.7%,SPF50可阻絕98%,不過最重要的前提是:塗抹的劑量必須充足。

怎麼塗?

台北市立聯合醫院仁愛院區皮膚科醫師劉康玲指出,依據美國FDA設定標準,SPF是以每平方公分面積擦到2毫克防曬產品的量所測得的數值。但如果你塗抹防曬品的劑量不足,就無法達到防曬產品標示的防護效果。

那麼劑量該怎麼估計?劉康玲建議,可以用個人手掌大小當作參考,擠出一個指節長度的防曬產品,約可以塗抹兩個手掌的面積範圍。例如臉部面積(含額頭)約略為3至4個手掌大小,建議塗抹約兩個指節長度的防曬產品。

台北市立聯合醫院仁愛院區皮膚科醫師劉康玲指出,依據美國FDA設定標準,SPF是以每平方公分面積擦到2毫克防曬產品的量所測得的數值。但如果你塗抹防曬品的劑量不足,就無法達到防曬產品標示的防護效果。

那麼劑量該怎麼估計?劉康玲建議,可以用個人手掌大小當作參考,擠出一個指節長度的防曬產品,約可以塗抹兩個手掌的面積範圍。例如臉部面積(含額頭)約略為3至4個手掌大小,建議塗抹約兩個指節長度的防曬產品。

SPF是以每平方公分面積擦到2毫克防曬產品的量所測得的數值 ©Dreamstime

PA值:防UVA、防曬黑

國際上針對UVA的保護效果,沒有像UVB一樣有SPF國際公認標準,各國都有不同對UVA的表示方法,例如PA、PFA、IPD、PPD、IPF、UVA-PF等。台灣的市售防曬產品最常見以PA(protection grade of UVA)標示,這是日本厚生省所公佈的UVA防護效果測定方式。PA值其實是將PPD數值簡化成「+」符號來表示,而PPD (Persistent Pigment Darkening)數值是用來評估防曬產品對UVA波段的保護力。防曬產品上標示越多+號,代表越能延緩人被曬黑的時間,主要以1到4個+表示防曬等級對應的防護能力。

防曬等級對應的防護能力

PA+ 延緩曬黑 2-4 倍時間

PA++ 延緩曬黑 4-8 倍時間

PA+++ 延緩曬黑 8-16 倍時間

PA++++ 延緩曬黑 16 倍以上時間

PA+ 延緩曬黑 2-4 倍時間

PA++ 延緩曬黑 4-8 倍時間

PA+++ 延緩曬黑 8-16 倍時間

PA++++ 延緩曬黑 16 倍以上時間

防曬產品上標示越多+號,代表越能延緩人體被曬黑的時間 ©EVERYDAY HEALTH

錯誤迷思:男生擦防曬很娘?!

多數人都了解並會提醒親友「每天運動30分鐘」,可以促進健康、預防許多慢性疾病發生;然而,當你提醒身邊的男性友人出門前擦防曬,卻有常得到「好娘!」、「男生不用啦」、「我不怕曬黑」等回應,其實這是相當嚴重的迷思。劉康玲醫師提醒,沒有做好適當的防曬措施,除了曬黑、曬傷外,長久時間累積還容易導致光照性皮膚老化、曬斑、光化性角化症及皮膚的鱗狀細胞癌。預防勝於治療,劉康玲呼籲尤其夏天要多注意防曬,不只防止曬黑,最重要的是遠離因日光產生的皮膚病變。

資料來源/台北市立聯合醫院仁愛院區、衛生福利部國民健康署、維基百科、UnSun、SUPERLAB

責任編輯/Dama

運動星球

生理期讓妳平衡心情、充沛精力最適合的食物

2021-01-04

信不信由妳,但有一些特定的食物,在營養上經科學證實能夠幫助妳在週期的每個階段都能感到容光煥發。我會分別介紹每一種營養素,以及最能夠幫助妳平衡心情、充沛精力,並且確保妳的身體和那些狂野不羈的賀爾蒙能夠相輔相成,而非互相作對的食物。別忘了,每個階段的時間長短只是概略估計,而生理週期長度則是因人而異,所以請根據妳個人獨特的生理週期來調整與進行。把螢光筆拿出來吧,接下來妳會用得到它!

生理期讓妳平衡心情、充沛精力最適合的食物

月經期階段(第1~5 天)

食物週期,第一部分:這段時期是當妳的身體排出剝落的子宮內膜,也就是妳月經來的時候。妳的目標是活化妳的飲食,讓身體補充流失的營養。

賀爾蒙的狀況:當黃體,也就是那些製造黃體素來支援並維護孕期的細胞開始退化,而且也沒有胚胎著床的情況下(也就是肚子裡沒有寶寶),黃體素值就會劇烈下降。自從妳上次週期開始就一直在增厚發育的子宮內壁(子宮內膜)終於剝落,而現在妳也可以和妳的大姨媽打招呼了!雌激素值位於最低點,因此腦下垂體會釋放FSH告訴卵巢要準備釋放另一顆卵子,迎接即將發生的排卵。

妳需要的營養素與食物

鐵質:該補充鐵質了!每天流失約一茶匙的血量(有些人還會因此有點貧血),有誰還能意氣風發?那個人絕對不是我。要對抗這些症狀,多補充鐵質就是關鍵!讓妳的身體從那些動物來源,像是紅肉、禽類以及魚類中攝取容易吸收的鐵質(血質鐵)來補充營養。非動物來源的鐵質(非血紅素)比較沒有那麼容易吸收,包括植物性、素食的來源像是扁豆、堅果、種籽、豆莢類植物、深綠色葉菜類、豌豆和豆類等。

維生素C:想要促進非血質鐵的吸收,只要添加維生素C就可以了。這種組合能幫助妳的身體更有效地吸收鐵質,而我們在這段期間內絕對需要盡可能吸收所有鐵質!多準備一些檸檬汁、番茄、甜椒、青花菜以及柑橘類水果在身邊,在妳的白豆或鷹嘴豆泥中加點檸檬汁,或在妳的菠菜沙拉中加些草莓。維生素C不僅能幫助妳的身體吸收鐵質,也能在妳的飲食中增添一些抗發炎的抗氧化力量。一舉兩得!

維生素B12:如前所述,此時妳體內的雌激素和黃體素值都很低,所以妳會更容易想要在下午好好地睡個午覺。維生素B12是製造更多紅血球的重要元素。紅血球會攜帶氧氣到細胞中,妳的紅血球越多,妳的精神就會越好!維生素B12 過低可能會導致妳昏昏欲睡,甚至會讓妳感到暈眩以及過度緊張。可以用乳酪、蛋、牛奶、魚類、蛤蜊、鮭魚、鮪魚或禽類來補充妳的維生素B12。由於維生素B12 只存在於動物性產品中,如果妳是純素或素食主義者,請選擇含有維生素B12的營養補充品,例如那些「替代」奶、營養強化的穀物片、大豆類製品,或是乳酪替代品像是營養酵母。

Omega-3:如果妳在第一天或第二天有經前症候群的問題,妳絕對不是唯一一個!很多女性在這個階段的初期都依然還會出現經前症候群(例如腹脹、疼痛、乳房脹痛)。此外,前列腺素,也就是引起疼痛感的脂質化合物,此時正是分泌最旺盛的時候。不過,請不要因為症狀而感到挫折,多吃一些有助於克服疼痛的食物,像是亞麻籽、Omega-3 強化的蛋、鮭魚和核桃。

鋅:鋅在每個月的這個時期是一種非常重要的礦物質。鋅能有助於重新礦化和清潔血液。在生理期可以食用牡蠣、牛肉、海帶、營養強化的穀物片和花生醬來提高鋅攝取量。

維生素B:還不快把那些富含維生素B的碳水化合物交出來!這句話並不是要限制妳的碳水化合物攝取,只是要妳選對碳水化合物。最好的低升糖指數碳水化合物是那種富含纖維的,例如藜麥、糙米、燕麥、扁豆、豆類以及地瓜。

自然療法:飲食中添加薑、羅勒、薑黃、肉桂、大蒜、巴西利以及香菜,能有助於對抗發炎反應。一些提倡者相信覆盆子葉茶能減少經前症候群,但研究依然相當有限。

種籽週期法,第一階段:種籽週期法是一種飲食技巧,在飲食中輪流食用種籽被認為能夠調節妳的週期。我將會在第三章的「種籽週期法」中更詳盡地探討,但在這個階段,如果妳想要使用種籽週期法,可以每天食用1 大匙的亞麻籽和1 大匙的南瓜籽,直到第14 天。

營養禁忌:減少酒精、辛辣食物以及咖啡因的攝取。大量咖啡因可能會導致經血過多,增加鐵質流失和貧血的風險。咖啡因攝取過量經證實會在月經期階段提高雌激素,但這個階段的雌激素值應該要是低的。為了減少賀爾蒙干擾和失調,我建議每天最多飲用1至2杯咖啡因飲料。來自冰茶、檸檬汁和軟性飲料裡面的精緻糖類都會讓經痛加劇,因此請改喝不含糖的飲料,像是氣泡水、花草茶以及檸檬水。

生理期應減少酒精、辛辣食物及咖啡因的攝取 ©monica di loxley on Unsplash

面對身體的各種感受

妳或許會感到腹脹、疲倦,而且絕對是狀態不佳。妳在月經期中會流失鐵質,因此精力會下降,雌激素和黃體素值也很低,所以妳一定是感覺不太舒服的。頭幾天,妳或許會想吃碳水化合物和即食品(拜託放下那個貝果)來減少經前症候群症狀。基本上,妳會覺得不太像平時的自己。所以,小姐,妳的目標就是要放鬆,讓自己慢慢恢復。

疲勞:覺得想睡沒關係,尤其是因為循環雌激素和黃體素值驟降的緣故。因此,最好不要去挑戰很操的飛輪課或是工程浩大的居家改造計畫。花時間做瑜珈、健走以及輕度的伸展運動。我們不需要在每個月的每一天都處於「啟動」狀態,特別在這個階段是更是如此。慢慢來吧。

嘴饞:妳可能會想吃熱食,像是燉菜、湯品或是讓妳感到舒服自在的家常炒菜。讓這些能帶給妳慰藉感的食物幫助妳重新找回精力,滋補養身,恢復元氣,準備面對生理週期的下一個階段。

經痛:特別是在我們月經期的頭幾天,經痛可能會讓人難以忍受。子宮必須收縮才能夠釋放子宮內壁,所以也難怪我們可能會經歷劇痛了。當內壁準備在月經期被釋放時,有些人也會在稍後的黃體期感受到這種不適。親愛的,忍耐一下撐過去吧!

資訊

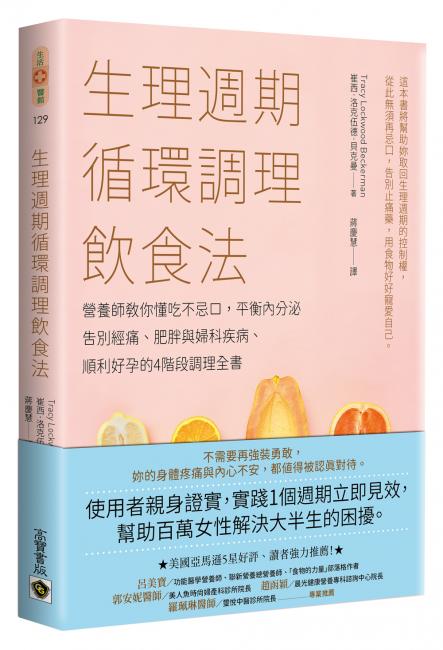

• 本文摘自高寶書版, 崔西‧洛克伍德‧貝克曼著,蔣慶慧譯《生理週期循環調理飲食法:營養師教你懂吃不忌口,平衡內分泌,告別經痛、肥胖與婦科疾病、順利好孕的4階段調理全書》一書。

本書特色

★ 女性4階段生理週期最詳細的照護指南

★ 66道依週期規劃的美味食譜

★ 美國亞馬遜5星好評、讀者狂推大讚有效

★ 多位營養師及醫師專業推薦

如果妳也曾經,或正在經歷同樣的問題:

.停止不了想吃甜食的慾望

.睡眠品質不佳,持續頭痛

.心情陰晴不定、暴躁易怒

.總是感到疲倦,性慾低落

.脫髮、失眠、停經、不孕……

妳該知道,這都是賀爾蒙週期惹的禍!

讀完這本書,妳將懂得用優雅又美味的方式解決這些問題。

美國知名女性健康營養師崔西.洛克伍德.貝克曼提出「賀爾蒙4週期飲食調理法」,幫助百萬女性平衡內分泌,告別經痛、肥胖與婦科疾病,從此無須再忌口,用食物好好寵愛自己,順利好孕。

更多《生理週期循環調理飲食法》資訊 請點此

責任編輯/Dama

運動星球

走得快活得比較久﹖ 研究發現快步者預期壽命比慢走者多20歲

2019-06-18

當你在沒有急事時走在路上,是輕快地往前邁進,還是慢得像烏龜爬行﹖近期一項新研究發現﹕走路速度快或慢可能影響你的壽命。無論身材胖瘦,走路輕快的人能活得比較久,輕快步行的女性比緩慢步行的女性能多享受15年預期壽命,男性的差距更多達20年。

走得快活得比較久﹖ 研究發現快步者預期壽命比慢走者多20歲

根據2019年6月份發表於美國醫學期刊-梅奧診所學報(Mayo Clinic Proceedings)的新研究,研究人員對47萬4919名參與者進行近7年調查,參與者的年齡中位數為58.2歲、身體質量指數為(BMI)26.7;在7年研究期間,約有1萬2823人死亡。研究採用自陳式的測量工具,分析其步行速度、手掌握力這兩項身體健康的簡易指標,與不同BMI和預期壽命的相關程度。

研究人員運用前述數據來估計參與者的壽命,在手掌握力上沒有觀察到明顯差異,但在步行速度上有著顯著差別。研究將步行速度分為時速超過4英里(約6.44公里)為輕快步行、時速不到3英里(約4.83公里)為緩慢步行,結果發現無論BMI多少,輕快步行者的預期壽命都遠比緩慢步行者長!輕快步行的女性預期壽命為87-88歲,緩慢步行女性僅72-85歲,兩者相差15年;而輕快步行男性預期壽命落在85-87歲,緩慢步行男性只有65-81歲,相差高達20年。

研究人員指出,「有氧能力增加」可以解釋為什麼輕快步行者比緩慢步行者有更長的預期壽命

該研究作者、英國萊斯特糖尿病治療中心臨床流行病學家Francesco Zaccardi博士分析,步行速度是心肺健康與一般健康的極佳指標,「有氧能力增加」可以解釋為什麼輕快步行者比緩慢步行者有更長的預期壽命。之前在美國醫學會雜誌(JAMA)發表的一項研究也支持了這個論點,該研究發現﹕你的身體越強健,過早死亡的風險就越低。

雖然這項觀察性研究無法證實步行速度和長壽之間的因果關係,但研究人員發現輕快步行可能在長壽中扮演著重要關鍵。因此,無論你是上班趕打卡、外出遛狗或是逛街,請確保每分鐘至少走100步(之前的研究已證實,每分鐘100-129步為中等強度的運動)。Zaccardi表示﹕「這些數據告訴我們,步行速度是延長壽命的一個非常大的標誌。」

資料來源/MAYO CLINIC PROCEEDINGS, Runner’s World

責任編輯/Dama