運動星球

最新10大科技文明病排行榜,你的身體也中了嗎?

2019-03-28

你覺得自己身體很健康嗎?根據2018年的一份台灣人身體健康指數調查,平均大約有40%的人認為自己的身體很不健康,而其中65歲以上的老人有25%認為自己不健康,反觀18-44歲的年輕人與中壯年間則有高達40%認為自己身體健康堪慮,這樣不健康的年齡分部已呈現出兩極化的U型曲線。這份報告中也指出,認為自己健康不良裡最困擾的前10排名,則是以全身痠痛奪得第一,緊接著為常見的肥胖、眼睛乾澀、過敏、腸胃道問題、失眠、便秘、頭痛、口臭與牙痛等問題,依據上列這些排名就顯示出,因為,科技化進步所引發的身體問題也日趨於嚴重。

最新10大科技文明病排行榜,你的身體也中了嗎?

你也是痠痛一族?

由衛福部最新出爐的全民健康保險醫療費用排名顯示,關節與背部問題已經名列前20大疾病之內,另外,在健保資料庫的的統計數據內也發現,台灣人一年內有高達600萬人,因為骨骼肌肉痠痛而就醫,平均每個人平均的就醫次數就高達4.6次,近80%的人每個月都會出現一次全身性酸痛的問題,以全台灣20歲以上的人口約1700萬來換算,每個月接近1412萬人有痠痛的問題;另外,有高達40%的人認為身體痠痛會影響工作效率與失眠等問題。

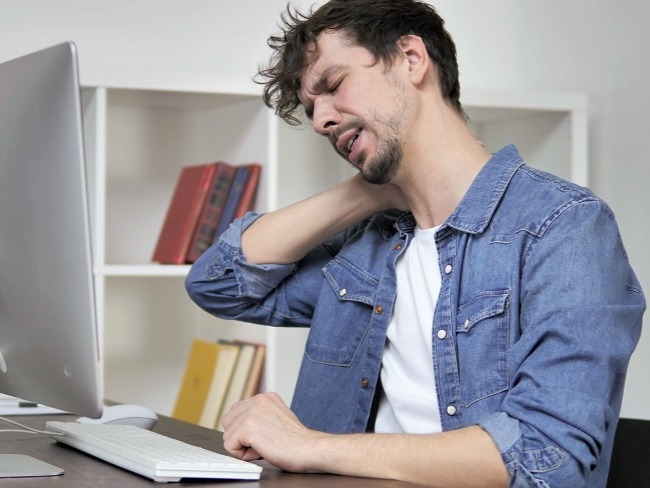

透過上面這些的調查數據顯示有80%的人有痠痛問題,而其中接近70%左右是因為日常姿勢不良所導致,多數復健科醫師與物理治療師特別指出,這些痠痛的問題都是因為現代生活環境所造成,因為,大多數的上班族每天在辦公室緊盯著電腦,下班通勤時又低頭滑手機或平板追劇,長時間下來就容易造成肩頸痠痛的問題,另外,這些痠痛的問題在年齡層上也有日趨下滑的機率,甚至於國中小學生就已經有身體痠痛的困擾,我們將不可不注意。

你也是上班看電腦下班看手機的低頭一族嗎?

科技造成的傷害

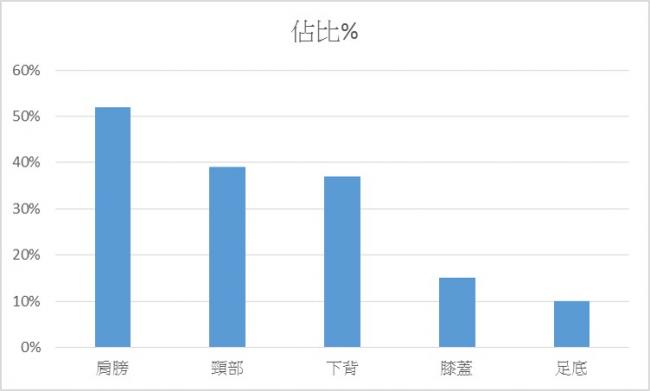

為何身體會產生痠痛?因為,我們日常生活習慣與姿勢的不正確,就會導致身體的肌肉不自覺用力,在長時間的使用之下,就容易讓肌肉產生緊繃與痠痛感,嚴重時還會造成脊椎與關節方面的病變,例如椎間盤突出或五十肩的問題,另外,也因為健康運動風潮的興起,讓許多的人都開始熱衷於從事各項運動與訓練項目,但許多的錯誤動作與觀念也導致身體的痠痛產生,常見的有膝蓋與腳底之間的問題。而這些部位最常出現痠痛的第一名為肩膀52%,其次為頸部39%、下背或腰部37%、膝蓋15%;最後為足底筋膜炎約佔10%左右。

常見的身體痠痛部位佔比排名。

久坐問題最大

根據另一項調查指出,有42%左右的人長達3小時都維持同一姿勢,其中又以長時間待在辦公室的上班族3.8小時為最多,而台灣人忍受疼痛的比例也堪稱世界第一,有高達70%以上的人都認為「痠痛只是一種小事只要休息一下就可以恢復,不用特別去治療」,醫師指出,通常有些短暫性疼痛是會自己緩解,但有大多數的疼痛是屬於慢性累積而成的,如果長時間的忽視除了會造成心裡的壓力與不敢正常活動之外,還很容易造成關節骨的退化和骨刺及慢性椎間盤突出,導致壓迫到重要的神經出現麻痺的症狀,嚴重時甚至要開刀治療才能解決。

根據另一項調查指出,有42%左右的人長達3小時都維持同一姿勢。

醫療費用達上百億

近年來勞動部所做的一份調查表顯示,最困擾勞工的職業病排名第一為「職業性肌肉骨骼疾病」,其比例高達 52.2%左右,即每兩位勞工就有一人深受此困擾,如果依據美國2002年一般勞動人口就醫資料所顯示,因身體痠痛問題造成每年經濟損失達新台幣13兆元為基準,換算台灣人每年因為身體痠痛的就醫人數達600萬人來說,其就醫的成本至少就已高達上百億元台幣之間,這還不包含因為疾病影響工作造成收入的減少。

結論

現今的社會的生活與環境,到處充斥著壓力、緊張與忙碌的生活步調,再加上與多人忽略肌力訓練和放鬆的重要性,造成肌肉與骨骼關節之間的嚴重負擔;長久下來就會造成常見的全身性慢性酸痛,這也是身為現代人所不能忽略的通病之一。如果你能了解這些疼痛的原因與解決方式,就能在家自主性配合適度運動與調整,有效的預防與緩解改善這些困擾的問題,進而修正錯誤體態對健康的影響,另外,也能減少用藥與開刀的機率。

資料來源/衛福部、勞動部、draxe

責任編輯/David

動晰物理治療所

按摩、拉筋沒效? 那是你解決痠痛沒對症下藥

2020-06-08

你是否有遇過,覺得身體痠痛卻怎麼拉筋、按摩也不會放鬆呢?你是否曾經自己按摩完卻覺得更痛呢? 你是否懷疑自己亂按,會不會讓傷口更嚴重呢? 是否有想過,為什麼拼命拉筋卻仍覺得很緊? 因為每個肌肉、筋膜、肌腱...等組織,在不同情況下,處理的方式都不太一樣,應該先區分出來,才能有效的自我舒緩!下文將臨床上常見的問題簡單4分類,讓你自己也能輕易的分辨出來,哪種問題該用那些方法解決才能對症下藥。

按摩、拉筋沒效? 那是你解決痠痛沒對症下藥 © Jesper Aggergaard on Unsplash

僵硬( 壓迫、長時間缺乏活動,Stiffness )

最常見在大腿後側肌群、背肌、脖子兩側。會覺得不好活動,但又不會產生疼痛,或多或少伴隨一點痠感,如果稍微活動一下會比較舒服。這時肌肉筋膜會摸起來整片沒有彈性,硬硬、柴柴的,就像在摸一塊「肉乾」或是「冷凍肉品」。

比起按摩、拉筋,僵硬的肌肉更需要的是定時起來活動,或是抓空檔運動,維持肌肉筋膜的彈性,增加循環。

僵硬的肌肉筋膜會摸起來整片沒有彈性,硬硬、柴柴的,就像在摸一塊肉乾或是冷凍肉品

緊繃(短縮型,Locked Short)

最常見在胸肌、頸部後側肌群、大腿前側肌群、腰部肌群等。因為長時間的不良姿勢、過度使用、出力不當而反覆受傷等等因素,導致特定肌群/筋膜呈現短縮的狀態,有時不會產生明顯痠痛感,但會影響動作的順暢度和活動度。

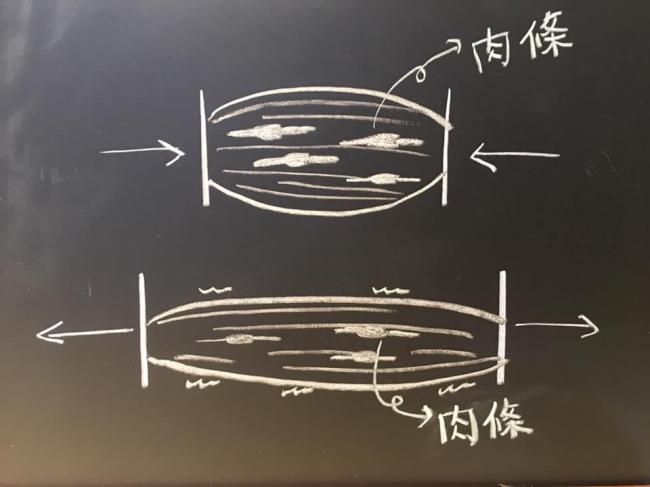

緊繃的肌肉/筋膜質地摸起來像是「隔著厚重衣服摸肉」,再摸仔細一點,可能會摸到數個像是肉條一般的組織,壓起來可能會很痠痛,甚至痠會蔓延到其他區域。

緊繃的肌肉/筋膜會影響動作的順暢度和活動度

一般來說,這類狀況適合按摩、伸展,也很需要訓練(動態伸展、離心控制的訓練都很適合這些組織)。找到肉條的中間點,可以嘗試:

1. 直接按壓,維持15-30秒,可接受的痠痛程度內。

2. 橫向鏟起肉條,一樣停留15-30秒。

成功放鬆的話,肉條就會縮小或是變軟;若是失敗了,有可能你摸到的是屬於緊繃(拉長)型。

放鬆的肉條和緊繃的肉條

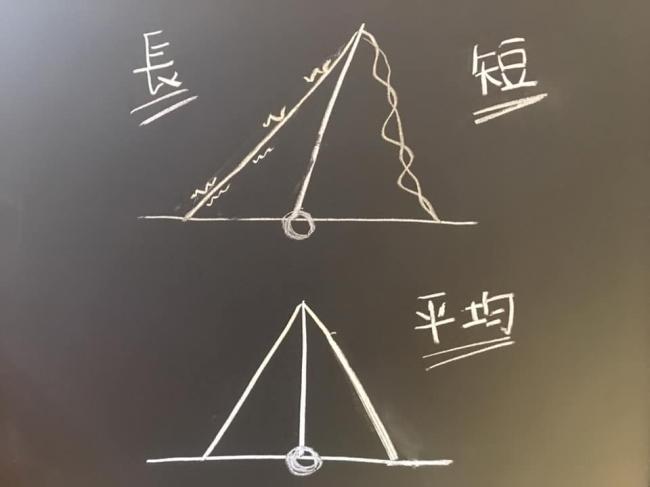

緊繃(拉長型,Locked Long)

膏肓(肩胛骨內側肌群)、背肌、臀部、大腿後側肌群、小腿前側…等,通常會跟短縮的肌群成對出現,就是一對一對的冤家,有人短縮勢必有人被拉長,就像天秤的兩端。拉長的肌群會讓你一直感覺緊緊的、繃繃的,無法放鬆,可能會伴隨持續性的痠痛存在,維持特定姿勢時更嚴重。

通常這些肌群/筋膜的質地,摸起來就像被「扯緊的橡皮圈」,一片區域繃繃的。可能摸上去就很敏感,或是輕輕按壓就很不自在,緊繃的區域很難放鬆。但也有可能找到類似肉條的組織。

一般來說,盡量先把短縮的組織放鬆後,再回來看拉長的組織是否比較沒那麼緊繃、痠痛。如果還是存在,就可以嘗試:

1. 把被拉長的組織擺到相對短縮的位置,停留3分鐘。

2. 找到隱藏的肉條,給予按壓,停留15-30秒,如果成功的話,緊繃感、痠痛感就會慢慢下降。 切勿再給予更多的拉筋!

拉傷、挫傷、扭傷⋯(傷口存在,Wound)

屬於有外力造成的損傷,就可能產生「傷口」。可能不動也痛、動了也會痛,尤其是受到壓迫、拉扯時。痠痛區域摸起來會是軟趴趴的,像是有一個坑洞;或像是一個「爛掉的水果」,摸起來水水的、微脹,不用施加壓力就會有不適感。

此時,千萬不要按壓鬆軟的區域,而是針對傷口周邊的區域做處理,適當放鬆周邊的緊繃,舒緩疼痛與促進血液循環。要是一直對鬆軟的區域按壓、搓揉、伸展,可能會導致傷口惡化。

一般來說,此類傷口需要約4-6 週的時間完整癒合,急性期過後盡量在不引起過多疼痛的強度下活動,千萬不要都不動喔!

外力造成損傷的痠痛區域摸起來軟趴趴的,像是一個「爛掉的水果」,摸起來水水的、微脹

實際上的臨床病徵是合併出現的(如神經張力引起的緊繃…),我們需要多加考慮才會下手,才會有最佳的治療效果。以上的自我檢查方式及處理方式僅供參考,但足以協助你自行處理部份的身體不適。

/ 關於動晰物理治療所 /

動晰物理治療所的核心理念為「全人、科技、預防」,期望結合不同領域專長的治療師,建構最完整的治療方案。由不同治療師從不同面向解析問題,找尋各種解決問題的可能與治療方式。

運動星球

沒人告訴你的減肥秘密﹕從腸道能預測未來體重

2019-08-29

你老是嚷嚷著自己天生就胖、只喝水都瘦不下來、減肥好難嗎﹖米凱拉.艾科絲特嘉德曼醫師在其著作《整腸聖經》一書中為你解答,因為腸道裡有哪些細菌有機會影響我們的體重,在生命初期就已底定,因此「看腸道就可以知道你會多重」可不是玩笑話!下文說明為何看腸道能預測體重,從嬰兒、童年時期到孕婦對待腸道細菌的觀念,當你下次嚷嚷減不了肥時,就知道可以從這裡改善了!

沒人告訴你的減肥秘密﹕從腸道能預測未來體重

從腸道預測未來的體重

有位知名實驗室的研究員在一次對話中告訴我,她在檢查幾位同事的腸道細菌成分時,發現有位身材苗條、體型健美的男同事,腸道裡竟然住滿了數量驚人的胖菌。於是她問對方何以維持如此苗條的身材,因為從他的腸道細菌看來,他的身體應該屬於很會「吸收熱量」的那一型。對方表示,自己以前曾經身材過胖,但後來成功減掉了一些體重。現在必須非常注意飲食,只能吃少量食物,並且必須做很多運動,才能保持相同的體重。在腸道菌群不變的狀況下,只能靠著嚴謹的紀律和低熱量飲食來維持輕盈的體重。如果這位苗條的同事從現在開始以正常食量進食,即便不一定過量飲食,胖菌也註定會在他身上發動攻勢。

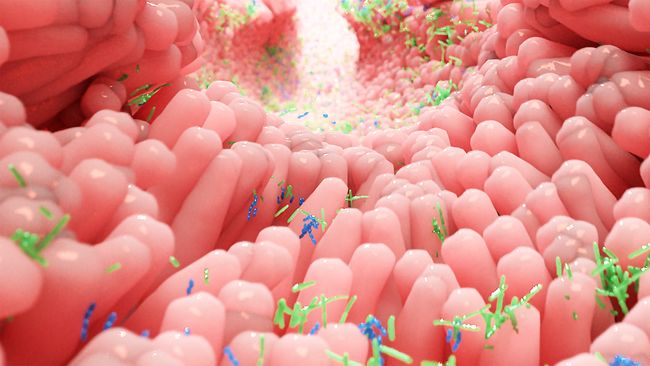

「給我看你的腸道,我就可以告訴你會多重!」這聽起來像一句誇張的廣告,但卻是真的。憑藉糞便樣本,我們就能預知此人現在或未來的體重發展。從幼稚園孩童的腸道細菌中,就能明顯預測他們小學階段會是身材勻稱還是嬰兒肥。7歲就已超重的兒童,在嬰兒時期的腸道細菌,早已有別於那些入學時還是瘦子的兒童。前者的腸道內缺乏雙歧桿菌,在他們的糞便中,可檢測到大量屬於胖菌家族的葡萄球菌(Staphylococcus)。顯然都是腸道菌群先變化,體重再隨之變化。

孕婦的腸道若顯示有大量的胖菌(葡萄球菌),而瘦菌(擬桿菌和雙歧桿菌)僅佔少數,她很可能原本就有過重的問題,再不然就是在懷孕期間體重巨幅增加,而血糖或血脂等指標也會經常升高。如果能適當攝取雙歧桿菌,孕婦就能保持苗條身段。雙歧桿菌在我們腸道中的數量是可多可少的。當我們吃下對的食物,它們就會大量繁殖。

如果適當攝取雙歧桿菌,孕婦就能保持苗條身段

出生方式會影響未來的體重

腸道裡哪些細菌有機會影響我們的體重,在生命初期就已被決定。細菌是否能組成有益的腸道菌群,在我們生命的初期就已底定。當我們在子宮裡時,我們的腸道內尚未有細菌。但我們出生後,情況很快就被改變了。親吻他人、親吻寵物、和別人分享食物等,都會接收到微生物。我們從食物中偶然接收到的細菌,都會進駐我們的消化道。

每當我們頻繁接觸他人或新環境,就會有新的細菌進入我們的腸道並迅速繁殖。透過不同的接觸,讓腸道菌群變得愈多樣化愈好。因此,我們即使在家中也不應使用消毒劑清潔,尤其當家裡有年幼的孩童時,更是如此。日常生活中存在的細菌,其實會讓我們的抵抗力更加完備。其他細菌也可能會透過其他管道進入我們的腸道,並在接下來的幾十年中,幫助我們維持最佳體態。

正如每個人都有自己的個性,每個人的腸道菌群組成也都具有個別性,它可以說是我們的細菌性指紋。哪些細菌能會取得終極優勢,永久定居在我們的身體裏,取決於幾個因素。經過剖腹生產出生的孩子,腸道中的細菌會不同於經過自然分娩出生的孩子。前者的腸道細菌明顯缺乏多樣性。而喝奶粉的孩子,其腸道菌群也會不同於喝母乳的孩子的腸道菌群。原則上,自然分娩加上母乳餵養會促使「好菌」在體內駐留。透過剖腹產出生的孩子,體內的瘦菌在初期自然就比較少。如果他們後來開始喝母乳,菌群上的劣勢就可以得到改善,因為母乳中含有特殊的營養成分(益生元),不但能給嬰兒帶來營養,也能滋補腸道菌群。這些「腸道菌的補品」也確保了喝母乳的嬰孩能在腸道中擁有更多的雙歧桿菌(Bifidobacterium):母乳喝得愈久,雙歧桿菌的數量就愈多。出生剛滿1週時,喝母乳的嬰孩糞便中就已經有95%是由這些偉大的細菌所組成,它們積極抵抗有害的外來細菌。而喝奶粉的嬰孩的糞便中,這類細菌最多只達到70%。

在生命的初期階段,使用抗生素或家中環境過於清潔等,也都會減低細菌在腸道中停留的機會。相反地,養寵物、在農場長大、有兄弟姐妹或與其他孩子的早期接觸,都會帶來細菌的多樣性。可惜的是,在現代的生活環境中,這種腸道的多元景象是愈來愈少見。人們腸道中的生態漸趨單一、不健康。這不僅會導致體重問題,也會帶來氣喘和過敏等現象。

細菌是否能組成有益的腸道菌群,在我們生命的初期就已底定

因此,適度的髒汙和細菌也是非常重要的,這會讓我們的免疫系統有事可忙。這種髒污甚至可以說是「療癒性髒汙」。

在我們童年時期,腸道中發生的任何事都影響深遠。我們在童年時得到的細菌似乎非常忠誠,不論帶來的影響是好是壞,它們在我們身上往往一待就是幾十年。

在我們出生不久後就立即進駐我們腸道的細菌,簡直像是地頭蛇,它們會決定哪些後來的新房客可以獲准入住、哪些小團體可以被容忍,而哪些團體又必須離開腸道。因此當我們還在搖籃裡時,腸道細菌就已經決定了我們是否會是個「鐵胃人」,又或是我們將脆弱不堪,容易產生過敏反應、體重快速增加,或無法容忍某些特定食物。

但可以確定的是:細菌的狀況愈平衡,就愈容易取得苗條的身材、發展出強大免疫系統,並免於各種疾病的侵擾。

好菌能使人長壽嗎?

至少在果蠅身上,答案是肯定的。由美國加州「巴克衰老研究所(Buck Institute)」的海因里希.亞斯柏(Heinrich Jasper)所領導的團隊,就在果蠅中發現導致老年腸道菌群變化的關鍵。在人體中,腸道細菌的平衡似乎會隨著年齡而改變。無論人類或是果蠅,都會因為衰老而釋放更多發炎物質和自由基(加速老化的侵略性分子)進入血液,進而引發超重、腸道發炎、糖尿病或癌症。而研究人員改變果蠅的腸道菌群後,成功地延長了果蠅的壽命。他們也正致力研發能對人體腸道細菌產生相似益處的有效成分,我們或許可以在這裡找到一個「細菌的長生不老泉」!

書籍資訊

• 文章摘自三采文化,米凱拉.艾科絲特嘉德曼(Michaela Axt-Gadermann)著作《整腸聖經》一書。

本書特色

☆ 德國腸道健康權威醫學博士,獻上高專業度完整內容

☆ 特別為台灣讀者設計「一週養腸食譜」,食材方便取得

☆ 22道養菌健康早餐/中餐/晚餐,讓你輕鬆省力聰明瘦!

• 更多三采文化《整腸聖經》一書資訊 請點此

責任編輯/Dama