運動星球

你的背部是否健康嗎?快用5分鐘簡單檢測一下!

2019-04-08

背部是人體十分重要的部位之一,但它真的健康嗎?背部的健康狀態會受到很多因素影響,有(或害怕)背痛問題的人,都應該回到自身好好感受自己的身體狀況,因為,背部是一個有感覺的器官,透過下列這個檢測能幫助你更了解自己的背部,並認識相關問題的發生風險。

你的背部是否健康嗎?快用5分鐘簡單檢測一下!

觀察自我

將1個抱枕放在地上,赤腳站在上面。接著,開始輕鬆地踏步。幾秒鐘以後,你的肩膀會開始放鬆、身體變暖、思緒清晰。現在請開始留意你的感覺,往內心深處感受:你傷心、挫折、緊張嗎?透過這個技巧,你可以像一位好醫師般地觀察自己,幫助你找到真實的答案。

掌握背脊狀態

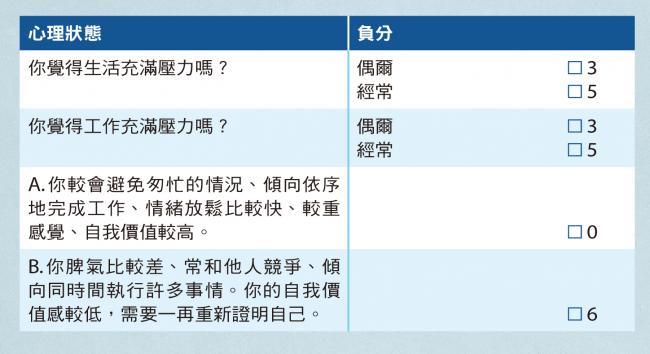

背部是否健康,並非只是肌肉結構的問題。許多其他因素,例如重量、心理狀態及負面壓力等,都會對背部產生影響。相反地,這也代表著如果我們想要盡可能無痛過一生,可以在許多生活領域變得更積極一些。以下的檢測可以看出你的背痛風險。

背部是否健康,並非只是肌肉結構的問題。

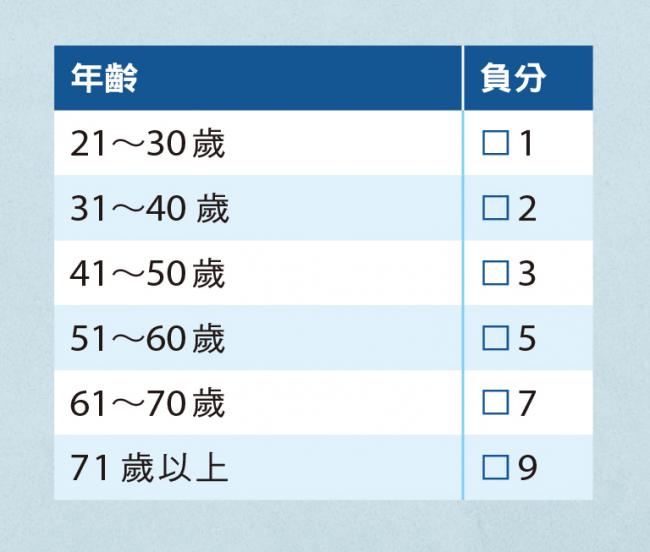

年齡

年紀愈大,肌肉、骨骼、韌帶和椎間盤愈沒有彈性。事實上,我們每10年大約會減少10%的靈活度。

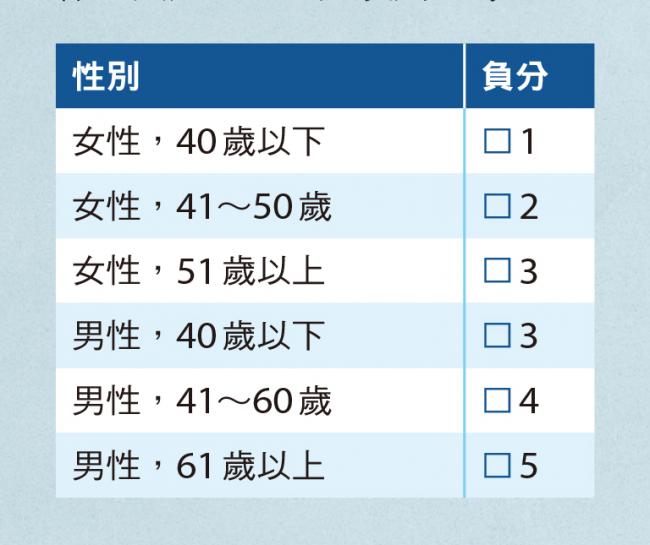

性別

男性、女性非但身體構造不同,能承受負荷的程度也不一樣,因此,這也必須列入考量。

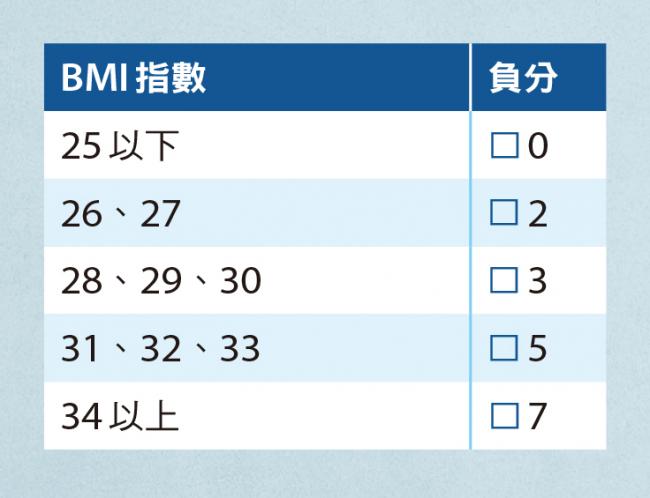

體重

體重過重會對脊椎造成負擔。因此,請計算一下你的BMI指數, 公式為BMI= 體重(公斤)/身高(公尺)2。

小技巧:網路上可以找到BMI計算器。

活動

你每天身體的活動量及活動內容,是背部能夠維持健康狀態多久的重要標準。

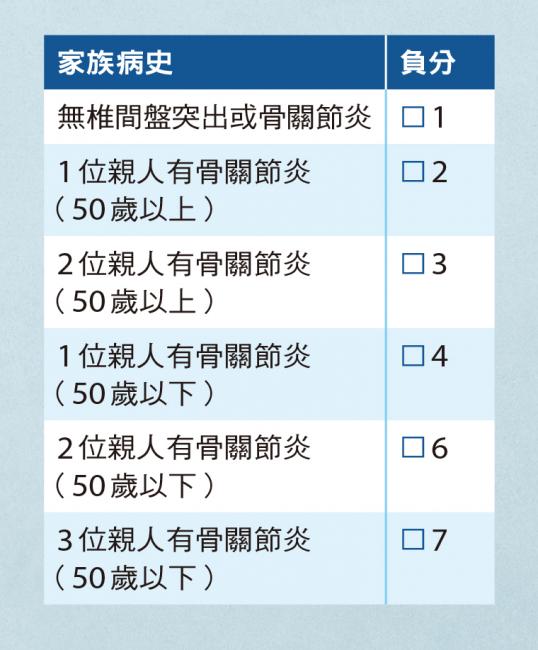

遺傳

你的家族成員容易出現背部或關節問題嗎?你的親人有椎間盤突出的症狀嗎?

壓力

壓力幾乎對身體各部位都有影響,它會刺激神經傳導物質分泌,使血管變窄、肌肉緊繃、血壓升高,背部也會受害。因此,請問自己以下問題:

請注意:若你覺得自己不是A也不是B,那你就(跟很多人一樣)是混合型。這個時候,如果你較偏向A,就給自己2分負分;如果你較偏向B,就給自己4分。

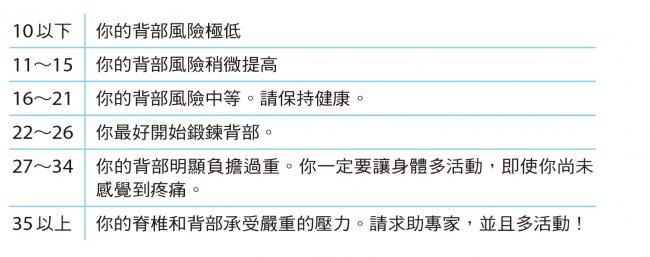

評估

請把表格內的勾選的分數加總起來,你的數字越高代表出現背痛問題的可能性就越高。

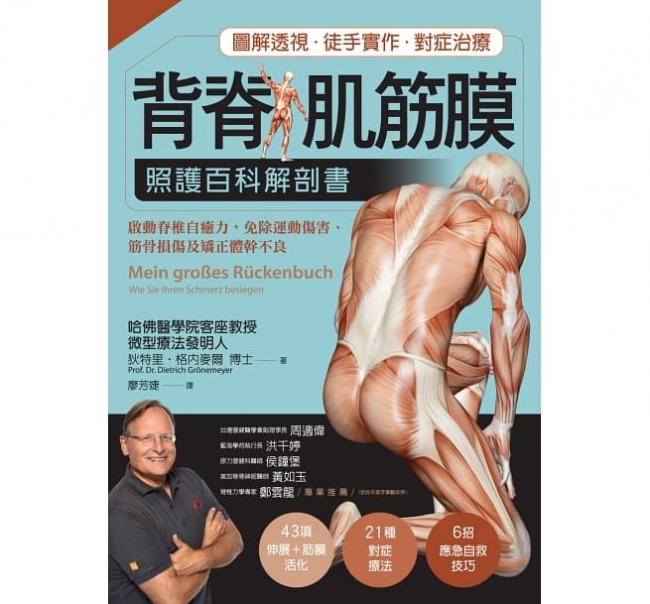

書籍資訊

文章摘自健康你好出版, 狄特里‧格內麥爾著作《背脊‧肌筋膜:照護百科解剖書》一書。

本書特色

◎全彩圖解深入淺出:作者以淺顯易懂的文字,搭配賞心悅目的彩圖,清楚說明背脊保健知識。

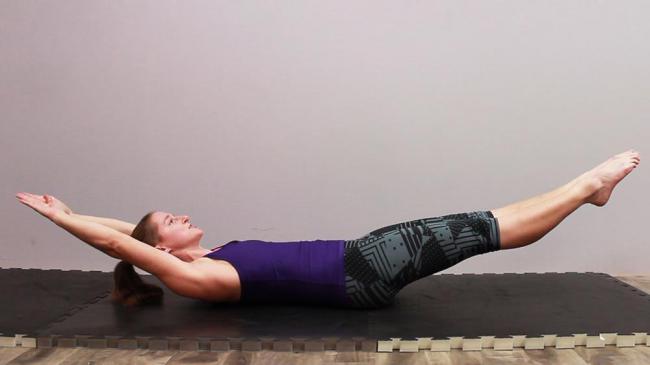

◎照護方法實用多元:圖文解說簡易鍛鍊運動,以及疼痛緊急緩解法,多管齊下,有效減輕症狀。

名人推薦

台灣復健醫學會副理事長 周適偉

藍海學苑執行長 洪千婷

原力復健科醫師 侯鐘堡

美加脊骨神經醫師 黃如玉

脊椎力學專家 鄭雲龍

• 更多健康你好出版《背脊‧肌筋膜:照護百科解剖書》一書資訊 請點此

責任編輯/David

優活健康網

上班族疲勞救星?B群補充背後的健康警告

2024-11-21

上班族精神不濟,常會吃B群提振精力,醫師提醒,雖然身體感到疲憊時,攝取B群確實能迅速增強精力,但B群吃太多可能會讓身體真正需要休息的訊號被忽略,若過度依賴B群來延長身體的工作時間,長期可能導致過勞警訊,呼籲保健食品還是要適量均衡攝取,並進一步了解身體疲憊的真正原因。

精神不濟也會吃B群來提振精力嗎?醫師提醒:長期可能導致過勞警訊

聯青診所副院長、功能醫學專科醫師蘇聖傑表示,維生素B群是人體必備的營養素,可有效參與粒線體的運作,確保將蛋白質、脂肪和碳水化合物的運輸及燃燒,並順利轉化為能量的關鍵要素之一,有助維持人體能量代謝、神經功能的正常。

葉酸、菸鹼酸都屬於維生素B群

蘇聖傑說明,維生素B群種類繁多,常見的有B1、B2、B3(菸鹼酸)、B5(泛酸)、B6、B7(生物素)、B9(葉酸)和B12,每種功能各有不同,是人體必備的營養素。若體內缺乏維生素B群,會導致粒線體無法高效將食物轉化為能量,可能導致身體無法獲得充足的能量而有疲累情況。

蘇聖傑指出,過度依賴B群來提振精神並非理想狀況,但維生素B群在維持能量和整體健康方面的角色仍相當重要。若想透過補充B群達到最佳效果,必須與其他營養素搭配。單靠B群補充並不能取代均衡飲食,人體需要多種營養共同運作,就如同一個團隊一樣。

6大族群易缺乏維生素B群

蘇聖傑提醒,以下族群較容易出現B群缺乏的情形,包含:

1.長期挑食或素食者:可能因缺乏動物性食物中的特定B群(如維生素B12)

2.高齡者

3.孕婦

4.酒精依賴者

5.長期處於慢性壓力或高壓環境中的人

6.睡眠障礙者

如果發現即使補充了B群,身體的疲憊感仍未改善,透過代謝評估可以進一步釐清攝取量是否不足,或是否需要更合適的B群補充。此外,搭配男性、女性荷爾蒙分析及腎上腺壓力皮質醇檢測,還能進一步了解其他潛在的疲勞因素。這些評估能夠提供可靠依據,指導精準的營養補充方案,以改善健康狀況。

蘇聖傑補充,身體的疲勞感是一種警告信號,如果僅僅依賴補充品來掩蓋疲勞,長期下來可能會導致過勞及其他健康問題。合理的生活方式是保持健康的基礎,充足的睡眠和適當的運動,以及避免依賴單一的保健食品,才能真正改善精力。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

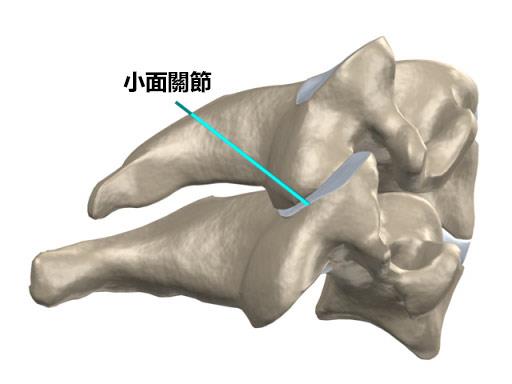

小面關節炎 Facet Joint Pain

2016-11-23

小面關節(facet joint pain)是位於脊椎後側一對對細小的關節。而它的功用是協調動作與穩定我們的脊椎。如果這些關節卡在一起,當你做硬舉、深蹲、甚至倒立伏地挺身時,關節液與關節軟骨便會發炎導致疼痛。

這難纏的小面關節疾患,約占慢性下背痛的15%~20%;換句話說,每5~6的下背痛的患者,就可能有一個是小面關節的問題。只是,因為小面關節的確定診斷並不容易,反而在一般臨床診治的過程中,相對較容易被忽略。

面關節炎 ©justsleepbeds.com

症狀

小面關節受傷的患者,通常在過度伸展會疼痛、早上起床時感到僵硬、甚至從坐姿改為站姿時感到困難,一般可通過屈曲背部獲得舒緩。過度施加力量於肌肉與韌帶上是造成腰椎緊繃或扭傷的主因,此時患者在旋轉軀幹時也會感覺不適。

©ipcaz.org

如何治療

當可能的腰椎傷害早期注意到時 ,應當尋求你所信任的專業健康醫療人士協助。物理治療應該能幫助恢復面關節部分的活動範圍,不過目前治療的主流,目前多集中在類固醇注射、內分枝神經阻斷(medial branch block)、高頻電刺激(RF)等模式。

C字懸空 ©boxwrestlefence.com

參考資料

1.《完全跑步聖經》,天下出版公司出版 (2015)

2. ipcaz.org

3. 山姆伯伯工作坊

4. liquafitness

2. ipcaz.org

3. 山姆伯伯工作坊

4. liquafitness