運動星球

3種錯誤觀念讓你大幅提升運動傷害!

2019-06-03

有些人在運動時感到身體不適並不會停止,在忽視警訊的狀況下,不僅會降低運動表現,還會傷害身體。雖然我們都知道當身體長久不動時,就容易像機器零件生鏽一樣慢慢失去功能,但是有時過多的鍛練反而更傷身體!以下3種錯誤觀念,不僅會讓你運動傷害增加,嚴重時可能會好一陣子不能運動。

3種錯誤觀念讓你大幅提升運動傷害!

運動後身體痠痛就是有動到?

許多人總認為運動就是要做到腰酸背痛,要做得有感才是真的讓身體動起來,甚至進行了很多身體也吃不消的高強度高頻率運動,接著忍受好幾天的痠痛。其實,運動過度是一項大忌!當尤其很久沒運動,在突然運動之下就更容易受傷,然而一般的運動過度造成的遲發性肌肉痠痛,在運動後的兩到三天發生,最長一個禮拜便會自然消除,如果疼痛超過七天就是運動傷害了!但若是同個部位反覆性地疼痛,便不該排除該部位或關節受傷的可能性。

除此之外,運動訓練更著重在持之以恆,頻率約一週三次更勝於單次的激烈運動,讓身體控制在肌肉有點痠痛甚至不痠即可,絕不要因這ㄧ周少做一次運動,就在第二次運動時加強強度補回來且強迫自己運動過度,這樣不僅會提升運動傷害的機率,還會降低運動表現。

運動後身體痠痛就是有動到?

運動受傷後,不痛就沒事?

如果運動後以單純傷害疼痛做為評估標準其實是不準確的,因為每個人受傷的狀態不一樣,然而對於慢性退化的受傷而言,服用止痛藥雖能緩和疼痛但並非長久之計,只能治標不治本!正確的方式應該要找到確切的傷痛位置,並進行「緩解、治療、治癒」的過程,而非一味地止痛消炎,掩蓋目前所見的問題。許多民眾到醫院找骨科醫師治療,但狀況可能還沒嚴重到需開刀,因此透過定期服用止痛劑緩解疼痛,像是我吃止痛藥就不痛了,所以我天天吃止痛藥,表示我身體沒什麼問題!這種說法其實並不正確,治療方式需要由醫師評估後,選擇適合療法方能達到理想效果,像是針對運動傷害,除了一般復健之外,實際上仍有許多注射治療的方式,能在病情尚未加重前代替手術,達到積極恢復的效果。

運動受傷後,不痛就沒事?

治療後就完全康復?

在運動傷害發生後,找醫生打針、服藥、開完刀就真的痊癒了嗎?其實並不然。讓該部位不疼痛只是基本,但在受傷地方還未恢復之下就回去激烈運動,這樣受傷的機會就會提高許多。因此,在治療的中後期加入功能性訓練也是相當重要,畢竟唯有在運動時適當控制強度,在治療後鍛練周邊肌肉以防範未然,才能避免反覆受傷造成永久性的傷害。是否很多患者在運動過後膝蓋不舒服,在冰敷以及吃止痛藥消腫後,膝蓋總是有卡卡怪怪的感覺?同時還會發出喀喀聲響,在診療後才發現是膝蓋前十字韌帶撕裂或是骨頭受傷?最後透過增生注射治療以及適度的復健,曾能重拾運動生活?所以,千萬不要以為自己應該已經康後後就立刻劇烈運動,還是要請專業醫生評估後再繼續活動。

資料來源/康健、侯鐘堡醫師

責任編輯/妞妞

運動星球

8種身體警訊你是否忽略了?

2018-09-21

當我們談起如何讓身體更健康時,會想到要多運動以及健康飲食,卻時常忽略身體上發出的警訊,或許這些警訊不是那麼明顯,但是如果能在身體各方面都有注意到的話,可能更能提升健康的領域並且能延長壽命,雖然每個人體質不一樣,但努力保養一定會離健康更靠近。

8種身體警訊你是否忽略了? ©fitandfiercemama.wordpress.com

1 皮膚乾燥

皮膚是人體重要的器官之一,但卻是許多人最會忽略的一項。像是在沒有給予適當的保護的情況下曝曬太陽,可能會對皮膚乾燥造成傷害,並且提早老化以及罹患皮膚癌,除此之外,突然紅腫也是非常要注意的事。

2 腳底板疼痛

我們的腳底板非常重要,但在我們追求穿上漂亮鞋子的過程中,卻經常忽視它的健康。像是高跟鞋會傷害腳底板,導致雙腿、背部疼痛以及拇指外翻,它還會使我們身體失去不平衡,嚴重時,還會跌倒傷害到腳踝, 最好的方式,就是減少上高跟鞋的頻率,但如果你人生不能沒穿上它們,建議可以穿較厚的鞋來幫助分配支撐的重量。

腳底板疼痛 ©thehealingsole.com

3 眼睛酸澀

眼睛是靈魂之窗,但在忙碌的生活下卻容易忽視它的健康。現在許多低頭族每天拿著手機不放,在上班時還要時常盯著電腦螢幕,其實這些方式都是在破壞我們的眼睛,然而在盯螢幕盯久時,會出現酸澀、勞累等情況,這就受你的雙眼在提醒你該休息了,此時,多去戶外走走看大自然讓眼睛可以好好放鬆。

4 牙齒蛀牙

當牙齒有輕微蛀牙或是口腔有問題時,許多人很容易忽略這些警訊。定期檢查牙指是一種能幫助我們健康的一種方式,雖然有些人會害怕看牙醫,但是當這些小問題拖久時,發生的事情可能會比看牙醫還可怕喔!

牙齒蛀牙 ©fredericbizard.com

5 月經週期

對於女性來說,月經週期不固定是最常被忽略的一件事!許多女性覺得這是一件非常自然的事,但是,在你過了30碎石,還是時常月經週期不穩定,這時必須要去檢查,雖然造成月經週期不固定的原因非常多,但檢查才是最能給健康的一個保障!

6 心理健康

身心其實是連在一起的,當心情時常低落、生氣、傷心,甚至有許多負面情緒時,它其實會牽連到我們身體,導致身體的賀爾蒙出現許多變化,例如體型開始肥胖、食慾不佳、失眠等,這些都會漸漸傷害身體,導致健康亮起紅燈!

心理健康 ©inc.com

7 過敏

現代人幾乎都是過敏體質,這時,日常生活就要更加注意。像是周圍環境的整潔,以及可以檢測自身過敏原是什麼,因此可以避免來降低過敏的機率,除此之外,透過運動也可以大幅改善過敏體質。

8 睡眠品質

睡眠品質是所有健康中最重要的一點,當你時常失眠、淺眠時,精神不只會勞累,連情緒也會跟著暴躁,同時身體器官在未休息的狀態下一直工作,也會導致衰竭並且整個身心都會出現狀況,此時,人體的肌肉量會一直下降,當肌肉量下降時,會導致生活不便,因此,擁有好的睡眠品質,才有一顆健康的心跟身體。

睡眠品質 ©wareable.com

資料來源/BUSTLE

責任編輯/妞妞

鄭淳予

久站讓你腳跟腳底痛 ! 圖解教你5招對付足底疼痛

2018-01-16

腳跟或腳底疼痛,最常見的原因之一就是「足底筋膜炎」,但你知道到底什麼是「足底筋膜」? 除了吃藥,我們又該怎麼自我照護,對抗足部疼痛呢 ?

久站讓你腳跟腳底痛 ! 圖解教你5招對付足底疼痛

足部疼痛的型態

腳跟和腳底的疼痛,往往在早上當你要下床時,踩到地板的瞬間是最痛的 (常見痛點如圖1),或是當你坐了好一段時間,突然起身往下一踩的時候,最是不舒服。

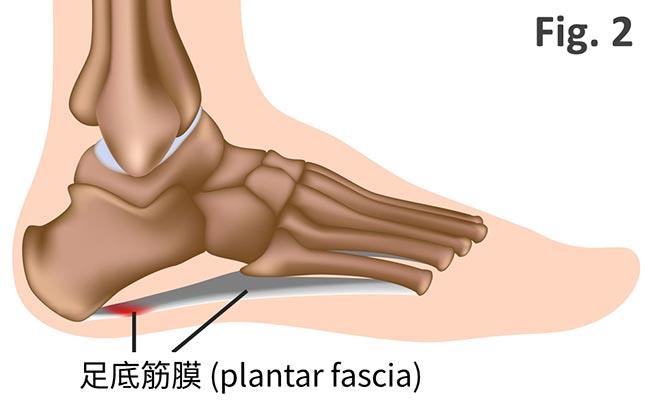

「足底筋膜」是沿著腳底延伸的帶狀組織,由足跟骨連接到腳趾頭(圖2),為足弓提供支撐,負責讓我們能穩定站立跟跑跳。當足底筋膜因為長時間承受過多壓力和收縮,引起發炎、腫脹,就成了「足底筋膜炎」。

什麼人容易得到「足底筋膜炎」?

1. 需要久站或長時間跑步、跳躍 : 工作需要承受過多足部壓力,如 : 舞者、運動員、櫃姐或是護理人員等。

2. 穿不合腳的鞋子 : 像是穿著高跟鞋逛街時間過長;或是穿著沒有避震緩衝鞋墊的運動鞋,長時間慢跑、打球或爬山。

3. 本身體型或足型的因素 : 像是體重過重,天生足弓過高或是扁平足的人,因為腳部支撐本來就較為費力,也較容易足底發炎。

4. 需要在堅硬或崎嶇不平的地面,長時間站立或活動。

5招對付足底疼痛發炎

這裡有一些方法可以幫助你緩解足部疼痛和發炎 :

進行足底、小腿伸展 和 足底肌力訓練 :

A. 可手撐牆站弓箭步,痛的那腳在身體後方,趾頭朝前方,腳跟踩穩地板,感覺小腿肌有拉緊伸展的感覺。(圖3-A)

B. 坐穩在地上,將毛巾環繞在足底部,將足部拉向身體的方向 (足部背屈),也能達到足部和小腿伸展的功效。(圖3-B)

C. 將小腿平放著,腳板懸空,然後腳踝輕輕繞圈做放鬆運動。(圖3-C)

D. 腳趾捲曲運動,可訓練足部的小肌肉,利用更好的肌耐力幫助支撐足弓,便能減少足底筋膜的負荷,作法很簡單,只要放條毛巾,練習用腳趾抓握毛巾即可。

讓你的腳有休息的機會 : 限制運動和戶外活動有助於減輕症狀,也要避免跳躍。但記得一定要搭配前述的伸展運動,否則腳部僵硬會帶來更多疼痛。

冰敷足後跟 : 每天2到3次,將冰敷袋放於腳後跟20分鐘(圖4),可減輕疼痛和消腫。

穿著具有良好支撐性的鞋子 : 對於足弓能提供支撐,以及於足跟和腳底有減壓緩衝的氣墊或矽膠墊,可以幫助改善症狀。

儘量避免赤腳,或是穿拖鞋 : 尤其要避免人字拖,也要避免穿破舊的鞋子運動或長時間工作,因為磨損的鞋墊或變形的鞋體,都會使得我們的足部承受不當的壓力。

鄭醫師小提醒

足底發炎是十分常見的腳痛原因,如果能依照上面教大家的方法做調適,80%的人都能獲得症狀的緩解,如果發炎時間過長或是疼痛太嚴重,醫師也有藥物和局部注射的方式能幫忙治療。我們的雙腳每天辛勞的承擔著身體的壓力,因此千萬要好好照顧和體貼自己的雙腳,適度的休息和伸展,穿著保護性支撐性高的鞋子,都能讓我們的足部免於疼痛和發炎。

足底發炎是十分常見的腳痛原因,如果能依照上面教大家的方法做調適,80%的人都能獲得症狀的緩解,如果發炎時間過長或是疼痛太嚴重,醫師也有藥物和局部注射的方式能幫忙治療。我們的雙腳每天辛勞的承擔著身體的壓力,因此千萬要好好照顧和體貼自己的雙腳,適度的休息和伸展,穿著保護性支撐性高的鞋子,都能讓我們的足部免於疼痛和發炎。

特別感謝 : 物理治療師 謝劭玟老師,協助審訂復健運動訓練內容。

關於鄭淳予現任Cheng’s Neurological Clinic執行長暨主治醫師,一位專長看頭痛、失眠、暈眩、神經痛的神經科醫師,曾獲國際神經血管疾病學會頒發的年輕研究者獎,對很多事都有一套自己小宇宙的看法和哲學,活著不能沒有信念、鍋、蛋和白米飯,每一天 be better 是她的小心願,覺得能簡單平凡就是最踏實的幸福。

/ 關於鄭淳予 /

現任Cheng’s Neurological Clinic執行長暨主治醫師,一位專長看頭痛、失眠、暈眩、神經痛的神經科醫師,曾獲國際神經血管疾病學會頒發的年輕研究者獎,對很多事都有一套自己小宇宙的看法和哲學,活著不能沒有信念、鍋、蛋和白米飯,每一天 be better 是她的小心願,覺得能簡單平凡就是最踏實的幸福。