運動星球

對抗奪命大腸癌 做對這4件事不怕死於非命

2019-06-04

奪走賀一航、豬哥亮、李國修等名人生命的大腸癌,已蟬聯11年國內癌症榜首,台灣大腸癌發生率更是世界第一,每年有超過1.5萬人確診、五千多人死於它的魔爪,且發生年齡層有下降趨勢。大腸癌雖然可怕,但根據美國癌症研究協會指出,大腸癌是最可預防的癌症類型之一,二分之一的大腸癌可透過調整飲食習慣、運動與體重控制來預防;搭配定期篩檢,早期癌的治癒率和5年存活率都超過9成!所以,看完以下4個方法,從現在開始,遠離大腸癌威脅吧!

對抗奪命大腸癌 做對這4件事不怕死於非命 ©Caswell Family Medical Center

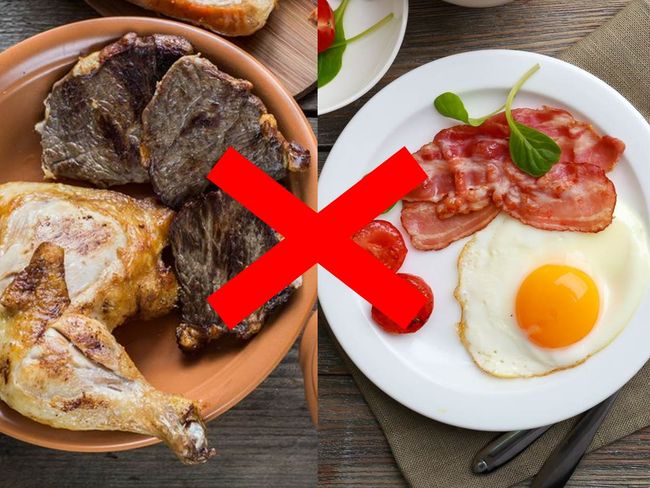

1. 少吃紅肉、加工肉品、燒烤

愛吃燒烤與紅肉、缺乏運動、肥胖,是大腸癌發生率快速攀升的主因。世界衛生組織轄下國際癌症研究總署(IARC)已宣布,將加工肉品列為一級致癌物(充分證據顯示對人類致癌),紅肉(豬、羊、牛)及加工肉品(煙燻、鹽漬或以亞硝酸鹽加工)也已被證實會提高大腸癌發生率。

此外,使用超過100゚C高溫烹調肉類,會產生致癌物質-雜環胺,然而台灣人聚會、中秋節最愛烤肉,當肉類放在烤架上以直火進行燒烤,肉類油脂滴落在火上則會產生致癌物質-多環芳烴,附著在食物表面,吃下肚後將提高大腸癌發生風險。

建議﹕改以魚肉、瘦鷄肉等白肉來取代紅肉,多吃蔬菜,以汆燙取代高溫油炸、燒烤。

紅肉及加工肉品已被證實會提高大腸癌發生率

2. 肥胖不是病,胖起來奪人命

許多研究指出,肥胖引起的「高胰島素血症」是刺激腫瘤發生的原因之一。據美國癌症協會1960-1972年調查,肥胖者會增加大腸直腸癌、胃癌、子宮頸癌、膽囊癌、腎癌及乳癌風險,若超過理想體重的40%,男性增加33%罹癌機會,女性則增55%罹癌機會。另一項美國癌症研究所的全球癌症調查,發現體重過重和大腸直腸癌、停經後乳癌及子宮內膜癌都明顯相關。原來過重和肥胖不只帶來三高、心血管疾病,更會讓自己與大腸癌靠近一大步!

建議﹕均衡飲食、減少脂肪的攝取;平時就應養成定期運動的習慣,並以飲食和運動雙重管道控制體重。

3. 規律運動是良藥

21-25%的大腸癌可歸因於身體活動不足、無規律運動。根據2019年1月發表於JNCI Cancer Spectrum的一項研究,每天坐著看電視1-2小時,早發性大腸直腸癌風險增加近12%,且時間越久風險越高,如果每天超過2小時,風險大增近70%。另一方面,華盛頓醫學大學的Wolin醫師研究報告指出,人們持續運動超過10年可減少大腸癌的死亡率,如果超過15年可減少死亡率超過一半。簡單來說,雖然運動與大腸癌發生率的關聯沒有被證實,但可以減少其他癌症的發生,也能減少大腸癌病患的死亡率,運動確實是個簡單、便宜的防癌良藥。

建議﹕每天運動至少30分鐘,分段累積運動量的效果與一次做完一樣,不過每次至少要連續10分鐘。

持續運動超過10年可減少大腸癌的死亡率,如果超過15年可減少死亡率超過一半

4. 定期篩檢

大腸癌早期並無症狀,但可以藉由定期篩檢早期發現、早期治療。根據統計,早期的大腸癌如果妥善治療,存活率高達90%以上。此外,大腸癌主要是由大腸內的腺瘤瘜肉癌化所造成,如果能及早發現腺瘤瘜肉並切除,可減少大腸癌的發生。據歐美國家經驗,每1-2年糞便潛血篩檢約可下降18-33%的大腸癌死亡率。

建議﹕我國政府提供50-74歲民眾每2年免費1次「定量免疫法」的糞便潛血檢查,敏感度高達80%,如果檢查呈陽性,應進一步接受大腸鏡檢查。

資料來源/國民健康署、台灣癌症基金會、台灣癌症防治網、亞東院訊

責任編輯/Dama

運動星球

不運動已成全球第四大致死因素!台灣規律運動比率才33.6%

2020-07-17

根據世界衛生組織調查出,身體活動不足已成為影響全球死亡率的第四大危險因子,每年約有6%的死亡率與身體活動不足有關,僅次於高血壓(13%)、菸品使用(9%)及高血糖(6%)之後,有超過200萬死亡人數可歸因於靜態生活,然而世界上約60~85%的成人過著靜態生活。根據108年台灣的規律運動人口調查發現,才僅有33.6%的人有規律運動習慣。

不運動已成全球第四大致死因素!台灣規律運動比率才33.6% ©skinnyms.com

靜態生活易減短壽命

靜態生活除了增加死亡率外,還會使心血管疾病、糖尿病、肥胖的風險加倍,並增加大腸癌、高血壓、骨質疏鬆、憂鬱症、焦慮等風險。然而台灣大約有21~25%乳癌及大腸癌、27%糖尿病與30%的缺血性心臟病,都是因為身體活動量不足所造成,則許多國家缺乏身體活動不足的人口比率,也正不斷地增加。雖然台灣規律運動人口比照107年度增加約2萬人,人口比例穩定維持在33%左右,換算人口數增加約300萬人,但這個數字以平均來說還是較低。

©mindblowings.com

台灣十大死因的危險因子皆與不運動有關

根據調查發現,台灣前十大死因的危險因子,皆與不運動有關,像是癌症、心臟疾病、肺炎、高血壓、糖尿病、慢性病等,大多數死亡人口都沒有運動習慣。然而運動的好處很多,可以預防慢性疾病,降低罹患癌症、跌倒的風險等。國家衛生研究院溫啟邦教授利用台灣一個大型的追蹤世代,分析各個不同運動量的健康效益,研究發現,與不運動的人相比,每天運動15分鐘(每週約90分鐘)是可以減少14%總死亡、10%癌症死亡及20%的心血管疾病死亡、延長3年壽命,對有心血管疾病風險的人包括吸菸、肥胖者,也一樣有用。

銀髮族運動比例人口持續上升

對於培養運動習慣的調查裡,108年發現銀髮族有運動的比例為85.8%,較整體平均的83.6%相對偏高;另一方面,銀髮族規律運動比例為57.6%,也較整體平均的33.6%來的相對偏高。銀髮族雖受限於體力,每次運動達到會喘會流汗的比例相對較低,平均每週運動次數高達5.5次,不僅較整體民眾平均的3.75次偏高,且比平均最低的30~35歲族群每週多運動將近3次。

運動是生活的一部分,不僅能促進健康,更能充實生活的內涵來凝聚大眾的向心力,同時政府也會鼓勵及增進無運動及非規律運動習慣者參與運動的意願與頻率,期望透過相關政策推動作為,進而落實達成快樂運動來達到自己人生目標。

資料來源/衛生福利部國民健康署

責任編輯/妞妞

運動星球

WHO公佈:少吃飽和及反式脂肪可減少罹患心血管疾病風險!

2018-09-27

世界衛生組織(WHO)從2002年以來致力如何減少心血管疾病發生,這類疾病的死亡就佔了每年全球5470萬死亡人數中的72%,其中許多人在70歲以前就死亡,這些疾病都跟飲食習慣有關,雖然經過20年的努力,但是在很多國家都沒有有效的改善,而少吃反式脂肪或飽和脂肪可以減少心臟血管疾病發生,更能減少癌症發生。

WHO公佈:少吃飽和及反式脂肪可減少罹患心血管疾病風險! ©web.tccf.org.tw

台灣肥胖人口高居第四

最近媒體報導台灣肥胖人口比率在亞洲地區排名第四,也曾經有報導指出台灣體重過重跟肥胖大約佔了全部人口的40%,但是由於台灣整體肥胖與體重過重者比率長期都沒有改善,這次WHO明確指出吃飽和及反式脂肪會增加罹患心血管疾病風險。 表觀遺傳學認為小時候的飲食習慣會影響成人後的身體健康,包括癌症、心血管疾病風險的發生,這也是為什麼這個議題值得我們關注的原因。

WHO建議攝取熱量必須低於10%飽和脂肪與低於1%的反式脂肪就能保持身體健康,飽和脂肪來源如酥油、牛奶、肉類、魚類和蛋黃,以及一些植物衍生產品如巧克力、可可脂、椰子油、棕櫚油和棕櫚油等。

西方人是每天需要熱量2500卡,東方人體型較小只需要2000到2200卡就足夠,每天250卡飽和脂肪,大約是25-30克飽和脂肪,等於可以是50克(1.76盎司)酥油、130到150克含30%脂肪的乳酪、1公升全脂牛奶或50克棕櫚油中可以找到等量的脂肪。而反式脂肪天然存在於肉類和乳製品中,但主要來源是工業生產包含在烘烤和油炸食品中,例如薯條和甜甜圈、零食,餐廳和攤販經常使用油炸食品等,都含有較多的反式脂肪。

椰子油 ©diabetesmealplans.com