陳柏長

楊俊瀚協同教學教練親授:過度訓練監測與恢復策略

2019-07-11

運動員及熱愛運動的民眾,在運動時除了骨關節的傷害外,對於認真訓練的人來說,或多或少都經歷過過度訓練的狀態,就算沒經歷過,也有周遭一起訓練的夥伴有這樣的狀況。訓練就是希望能夠給足足夠的刺激,讓身體產生生物適應,讓身體對於專項運動能力變更強,但是這就像走在鋼索上,只要超出了足夠的刺激,身體就會過度訓練,而刺激太少又會訓練不足,浪費時間跟精力。

楊俊瀚協同教學教練親授:過度訓練監測與恢復策略 ©台灣國際田徑公開賽(左圖)

我們為什麼分享這篇文章?

過度訓練不只發生在運動員身上,嚴肅跑者、熱愛各項運動的素人也可能遭遇。然而相對於歐美國家,台灣在過度訓練、運動後恢復的觀念仍有待加強。陳柏長醫師日前學習一堂Peak Force教練培訓系統的疲勞監控課程,這門課由Dr. Kimi Sato授課,而Dr. Sato除了參與多國的奧運選手訓練,「台灣最速男」楊俊瀚2018年赴美訓練時也是由他協助監測。讓我們透過文字,來跨海上一堂的國際級的疲勞監控課程。

過度訓練

在我看書籍找資料的過程中,不斷看到「過度訓練」這個名詞出現,但是一直沒有看到可以令人信服或是相對實用的工具,讓訓練可以真的被監控強度,對於出現過度訓練徵兆的時候要如何去避免。

目前常可以看到的一些監控方式,如:

.HRV

.安靜心律(resting heart rate)

.垂直跳高(vertical jump)

.自我評估表

.RQ的狀況指數、TrainingPeaks 的Form指數

.Garmin 體能狀況指數

或許我做的功課還有所不足,但就我能找到的資訊,應用起來並不是很方便。不知道哪些是相對即時指標?哪些是落後指標?看到出現警訊時要如何去應對?

2018年3月,當時我在準備倫敦馬拉松的時候,身體並沒有特別感到不適,但是卻越跑越慢,越是努力速度跟距離都跟設想的不一樣。當時請的教練及RQ的狀況指數都沒有發現過度訓練已經在我身上發生,而是後來回頭來看,才知道這是過度訓練。

在耐力運動愛好者身上,過度訓練應該不罕見。這是個人人以意志力及努力刻苦完成課表著稱的運動(沒有痛苦哪來的腦內啡=runner's high),往往為了突破自己比賽的成績,過度訓練而不自知,尤其當沒有好的監測工具時,這樣的事情只會不斷地發生,也影響了比賽當天的結果。

老狗也能變出新把戲

2018年10月,因會跟蓬勃運科一起合作來做糖尿病運動處方,當時就有看到他們的教練培訓系統:Peak Force,其中有一堂課是疲勞監控,這對於有過度訓練慘痛經驗的我,是個非上不可的課程。

這堂課是由Dr. Kimi Sato來授課,Dr. Sato參與多國的奧運選手訓練,台灣世大運短跑金牌及亞運銀牌的楊俊瀚,赴美訓練也是由他協助監控疲勞,課堂上Dr. Sato也敘述為了避免楊俊瀚過度訓練,而如何調整當時的課表。

同時也反應了當時選手並不覺得身體有異狀,雖然練習內容開始不是很穩定,但還想要靠意志力撐過去,這也是亞洲教練與選手共有的通病,只知用心志來撐過去,而不是幫助選手用最好狀況去吃課表,達到更好的水準去比賽,比賽不是比意志力,而是天賦、訓練、狀況都能達到最好狀況的人。

對於疲勞監控,Dr. Sato提出了3個指標:

.安靜心律

.垂直跳高

.痠痛自我評估表

這3個指標乍看之下,並沒有什麼特別厲害之處,但是經過講解之後,才知道不是只是去測量心率,而是要不同選手依照長期的安靜心律去監控是否疲勞出現?痠痛指標及垂直跳高也都不是單單去做紀錄或是測量,而是根據數字演算後得到的趨勢,去調整課表。

這些指標不但可以作為避免過度訓練的先行或是同時指標,還可以去看選手是否體能、肌力上有不足的地方,在之後去做調整。像是垂直跳高,除了有昂貴的器材或是裝有晶片貴鬆鬆的路跑鞋外,還有一些便宜簡單的解決方案。同樣的指標在不同人手中,可以玩出好用又符合學理的應用方式,跟屠龍刀在不同人手上,可以是神刀也是以是把廢鐵一樣。

恢復策略

關於運動後的恢復,就是要幫助運動員在一日的訓練後能快速有效地恢復,讓身體能充足準備隔天的訓練,一般包含了幾個項目,如:

.運動營養

.充足的睡眠

.輕度運動(緩騎腳踏車等)

.瑜珈等放鬆運動

.按摩

.針灸

.冷熱治療(蒸氣室、冰浴)

.壓力褲或是最近流行的壓力套

由於每個人都是獨立的個體,多數的恢復方式,對有些人有效,但是對上另一群人又是相對沒有效果的。研究大多也是以問卷方式進行,很難有客觀的根據。像是按摩可以讓一些人放鬆,卻會使另一群人覺得不舒服,反而無法達到效果。

只要能達到全身性的恢復,就是好的方式。貴的方式不一定有效,反之便宜的方式或許對自己有效,找出對自己有效的方式,就是最好的恢復策略。而目前充足的睡眠及運動營養的補充,是相對有明確的證據可以幫助恢復,睡眠要睡多少並沒有定論,而是每個人需要的時間不同,睡滿自己需要的時間比較重要。

而運動營養的觀念在亞洲相對薄弱,目前幾個大型運動資訊來源,像是動一動或是運動筆記上,超過9成營養師寫的營養相關文章,都有其缺陷。一般的營養師是要讓人過得更健康,而運動營養是要讓選手表現得更好,兩者的需求並不相同,當營養師沒有去了解運動員的需求,而是依照一般臨床經驗,就會給不適當的建議。

營養與運動表現

傳說中奧運奪下23面金牌的飛魚(Michael Phelps),一天要吃下12,000卡,約是一般成年男子的4倍之多,雖然後來他自己闢謠一天只有吃8000-10000卡,但這樣的食量並不是正常成年男子的健康飲食。

飛魚需要這樣多的熱量,當然不是他想吃多少就吃多少,這樣的數據是根據他游泳的總時間、泳速加上游泳時的心率去做推估,再根據體重及運動表現去規劃出他每天需要多少熱量。

一天要吃這麼多熱量的食物,就很難根據一般營養師的建議去吃,他會需要多量多餐,且每份食物的熱量含量要高,所以像是蔬菜水果就不會是他們首選,一杯可以達到近千卡的奶昔就會是他們優先選擇的食物。飲食對於運動員來說,也是種工作,不會帶有太多的樂趣。

歐美一些奧運中心會根據每種運動員的需求量身打造菜單,吃飯的時候掃描指紋,就可以讓餐廳的工作人員給予合理的食物,碳水化合物、脂肪、蛋白質該要多少都已經計算好,像需要體重控制的運動員(舉重、跆拳道等)就不會給過多的熱量,不會出現在台灣有選手比賽前幾天禁食不吃東西減重,量完體重才趕快吃東西,這樣絕對會影響比賽成績,甚至因為忽胖忽瘦而生病。

其他不用嚴格控制體重的項目,則是根據運動類型去做熱量需求的調整。也需要考慮到賽季與非賽季運動量的不同、體重及熱量的要求不同而去調整。熱量太多,會讓選手多出不必要的脂肪降低運動表現,熱量太少會讓恢復及身體能量太少,一樣降低運動表現。

營養補充劑有些可以增強運動表現,有些則沒有明確科學證據,還有的被列為禁止使用成分。 之前看的書及資料,多數為至少3年以前的證據,有些補充劑的使用方式,或是之前沒效但是經過劑量調整而變得有效果,這都是這堂課所學到新的東西。

學到新觀念是否能學以致用是個很大的問題,Peak Force授課老師指導的是菁英選手,對於馬拉松來說來說,菁英選手不太用去思考怎麼去攜帶補給的問題,他們多數已經調好成一瓶瓶的液態飲料,所有所需的碳水化合物及補充劑都在裡面,到補給站拿起來喝就好。

對於素人來說,進補給站要去考慮突破人牆抓水,身上除了能量膠外,要如何分配及吞下各式補充劑就變得要仔細去思考。上完課,知道要吃這個吃那個很簡單,但怎麼去執行是上完課、查完論文證明之後最大的困擾,不過這就是要慢慢去嘗試的部分。最後Dr. Sato也說,補充劑這些知識遲早大家都會學習如何使用,當每個人都會使用,最終拼比的還是不斷地練習,營養只是訓練的輔助而已。

附註:Peak Force教練培訓系統

這是一個剛成立的訓練系統,我是一個曾上過一些教練證照課程的人,多少發現許多培訓系統是繳錢就有教練證照的情況,對此有種心生不滿,因為花了大錢卻沒有獲得真正的知識,很多課程花了破萬新台幣,卻只是個外國講師教你幾個網路上就可以找到的動作(當然實際指導有差)。

這是一個剛成立的訓練系統,我是一個曾上過一些教練證照課程的人,多少發現許多培訓系統是繳錢就有教練證照的情況,對此有種心生不滿,因為花了大錢卻沒有獲得真正的知識,很多課程花了破萬新台幣,卻只是個外國講師教你幾個網路上就可以找到的動作(當然實際指導有差)。

但是當授課比是1比20+的時候,沒有足夠的基礎理論是跟考核機制,就是讓人覺得只是想靠賣證照賺錢,尤其外國老師加上翻譯,再加上實作時間,一天真正學習時間可能只有2個小時。然後拿回家的講義只是簡報的影本,並沒有附上資料來源,好吧,就只是來撈錢的。

Peak Force真的比較好嗎?只上過一個週末的課程就真的能去幫他背書嗎?我想答案應該還是否定的。我無法得知最後他們考試是否是認真在考,我也不清楚其他台灣老師上課品質是否跟這堂課一樣高,但至少這堂課的水平是很不錯。

Peak Force的學生可以跟老師在line群組上即時討論問題,我有被邀請進入這個群組,我覺得這樣的做法應該不是獨創,但如果學生回去查資料或是思考過後有問題,能獲得解決,除了賺錢之外,讓學生真的有學習到知識並解開心中謎團,是授課老師應該做的。

醫學上現在在治療病人,都講究要有所根據(EBM),看是根據教科書,還是什麼會議的準則,以證據導向出發,來維持醫療品質的穩定及一致性。Peak Force上課的資料,及該堂課的相關論文,都有放在雲端資料夾上作為參考,我想這是跟其他培訓不太一樣,也是以科學為導向的訓練方式。

這堂課的最後一小時,有在教授如何做等長收縮力的測驗,也是楊俊瀚去美國做的一項測試之一(連結為影片),這項測試除了可以當作疲勞指標外,還可以針對不同細目運動員的特性去測試,如最大力量、爆發力、左右腳出力比例等,去看該專項運動選手,是否缺乏技巧、還是爆發力、肌力、活動度等,去做進步一訓練的調整。但是這樣的數據分析,顯然需要更多時間的學習,以及不同專項運動員的數據,去做學習。

Peak Force這樣的課程,應該是一個教練基礎知識的起點,我覺得他們願意以科學為根據,並且教導未來的教練,每個選手都是不同的,還不是只教你一套功夫去套用在每一個人身上,Peak Force的教練培訓,會是一個相對不錯的選擇。

/ 關於陳柏長 /

經歷

Pose Method® Level 1 認證教練

Garmin 亞太區跑步教練培訓

RAD 自我肌筋膜放鬆國際指導員

醫師高考及格

衛生福利部署定專科醫師

部落格 陳柏長醫師的跑步筆記

FB 陳柏長醫師 跑步讀書室

運動星球

為何懂得伸展拉筋的你 就能避免運動傷害並提升訓練效果?

2019-02-15

拉筋長久以來能蓬勃發展的重要原因,就是預防運動傷害這點,然而,運動傷害又能分為比賽時因強大外力造成的「急性運動創傷」;以及因為過度訓練造成身體過度累積疲勞所產生的「慢性運動傷害」,另外,造成運動傷害主要的原因包括運動種類、強度與頻率等訓練因素之外,還有肌力、柔軟度、訓練順序與疲勞等生理因素,當這些因素單獨或合併發生時就有可能產生嚴重的傷害問題。但最近卻有研究報告指出,就某方面而言「伸展」並沒有預防運動傷害的效果!

為何懂得伸展拉筋的你 就能避免運動傷害並提升訓練效果?

近年來有些科學研究論文指出「提高柔軟度並不能降低罹患運動傷害的風險」,但別忘了拉筋伸展除了能有效的提高柔軟度之外,它還能舒緩肌肉緊張及擴展關節的可活動範圍;並促進血液循環加速消除疲勞等眾多優點,另外,也有研究報告指出高柔軟度反而會增加身體受傷的機率,但如果要以高柔軟度這點就來否定伸展的好處,未免也有點言之過早了。

提高柔軟度並不能降低罹患運動傷害的風險?

但若我們能透過伸展操及筋膜放鬆等訓練動作,維持適合運動的柔軟性並保持肌肉於不疲勞和不緊繃的狀態之下,我們的身體就能更有效率的讓動作及訓練成效變好;進而降低急性運動創傷的發生率。另外,我們常見的腰痛問題,大多數是因為肌肉過度緊繃與身體不平衡所造成的,只要能透過適度的伸展運動,讓緊繃的肌肉恢復並維持良好狀態,就能將運動傷害預防於前。

資料來源/mensjournal、barbend

責任編輯/David

運動星球

髂腰肌 Iliopsoas

2017-02-24

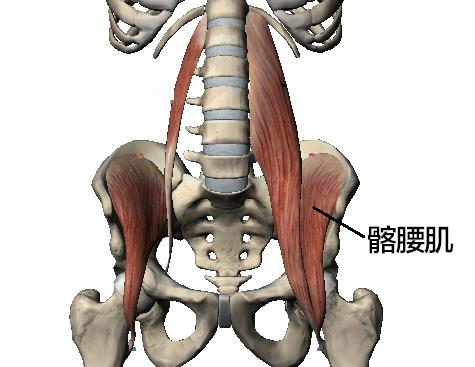

髂腰肌是由髂肌與腰大肌所組成,它從人體腰椎和髂骨接到大腿內側,除了連結身體的上半身與下半身之外,髂腰肌也是連結身體前後最重要的一條肌肉,同時左右你的脊椎以及骨盆以及大腿的彎曲度,而髂腰肌的主要功能是控制骨盆前傾或後傾,還有脊椎前凸與後凸、收縮髖關節等。

髂腰肌

髂腰肌有助於穩定身體的中段區域以及骨盆,讓我們可以保持良好的姿勢體態,同時它也是大腿的主要曲肌,人體在每天活動的動作中,不管起身、走路、跑步等,都少不了髂腰肌,它可以讓你的大腿骨關節彎曲,讓我們能自在的走路或攀爬,同時對坐姿方面也扮演相當大的角色,一般來說,長期久坐又很少運動的上班族來說,髂腰肌也會顯得相當無力,如果擁有其強而有力的髂腰肌,在我們平時活動時,就能減輕許多負擔。

產生髂腰肌傷害的問題,多半是因為髂腰肌長時間處於緊縮或高張狀態,或是在某些抗重力的姿勢或動作下,再次增加負擔。

髂腰肌位置圖 ©physiowarzish.in

以下介紹三種基礎的髂腰肌訓練,可以增加我們髖關節的肌肉力量。

以下介紹三種基礎的髂腰肌訓練,可以增加我們髖關節的肌肉力量。

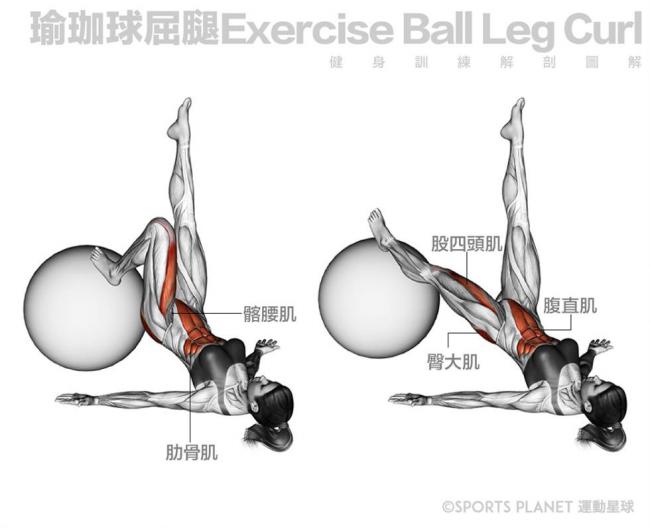

1 瑜珈球屈腿

步驟1:採躺姿,雙手攤開在身體兩側,左腳彎曲放在瑜珈球上,右腳往上抬起。

步驟2:利用核心力量,將身體抬起後,將左腳往前伸直。

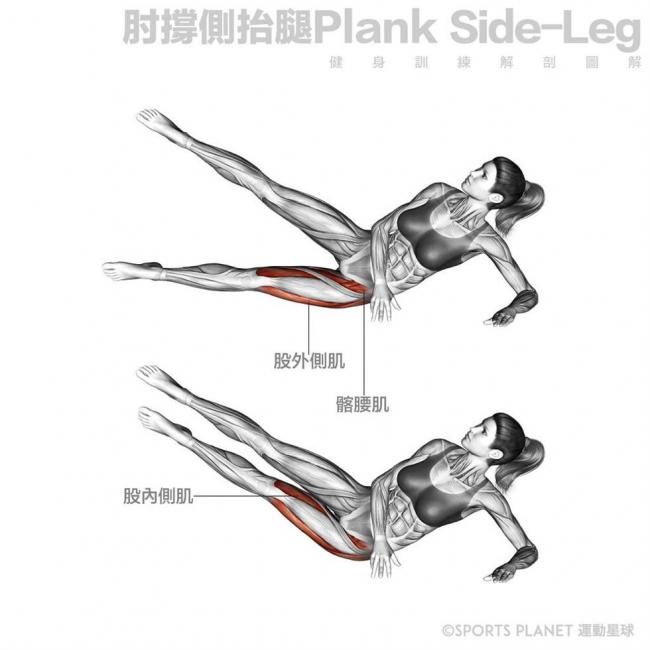

2 肘撐側抬腿

步驟1:身體採躺姿,將雙腳左手撐在地面上,右手將右腳往上抬。

步驟2:利用臀部、大腿力量,將雙腳往上撐起。

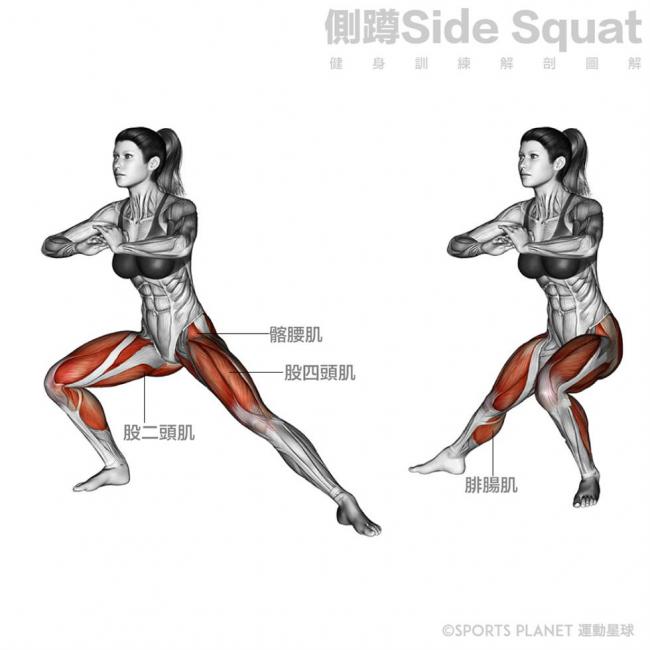

3 側蹲

步驟1:身體採站姿,雙手握拳擺在胸口前方。

步驟2:將右腿彎曲90度,左腳往左邊伸直,停留30秒換邊。