運動星球

你的肌肉已經失衡了嗎?造成肌肉失衡的六件事

2019-07-12

你有想過為什麼要開始運動?基本上會開始運動大約都有這三個動機:改善身體外觀、減輕體重與增強運動表現,雖然我們都想要從運動訓練中獲得許多的好處,當然也包含上面這三個動機,但很少有人會再運動訓練前注意到自己的肌肉是否已經失衡,然而,肌肉的不平衡是運動傷害潛在最危險的因素,除非你請到一個十分專業的教練並透過適當的專業訓練計劃,才能解決肌肉不平衡的問題。

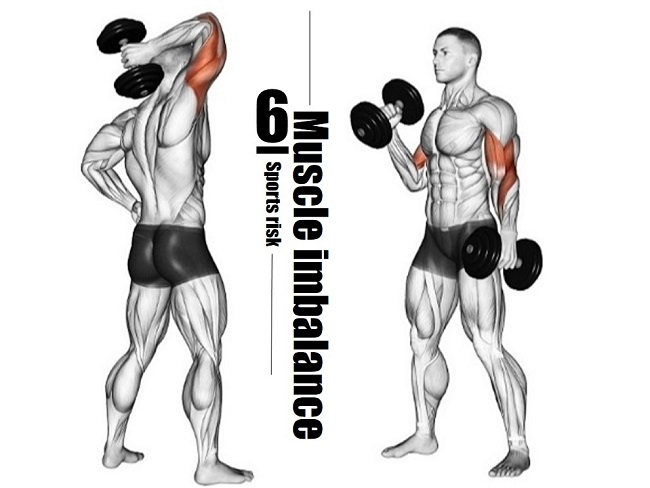

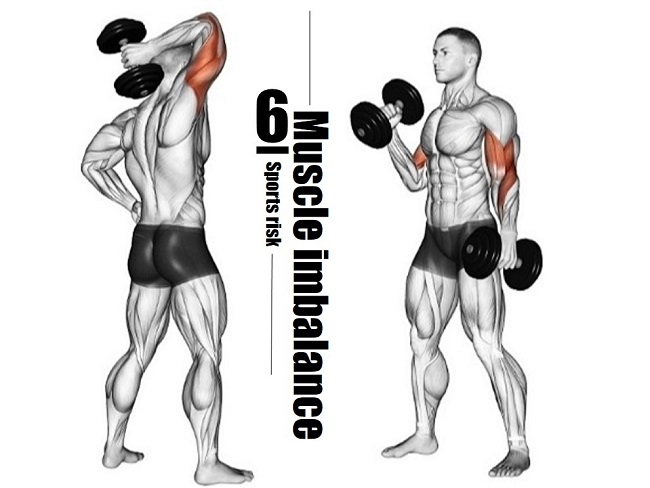

你的肌肉已經失衡了嗎?

然而,我們人體的每個關節都被肌肉包圍,如果關節一側的肌肉因過度使用而變得太緊,則可能導致另一側的肌肉因缺乏使用而變得太弱;這就是所謂的肌肉不平衡。這個問題除了上面所說的肌肉不平衡可能是造成傷害的潛在原因外,還有因為它會影響靜止時關節的位置,並在運動過程中改變其運動路徑,這兩者都是潛在運動傷害的原因。

如果你已經因為這樣受傷或疼痛,就必須要找醫療專業人員進行正確的診斷和治療,但如果你是訓練過後會發現身體的相同部位總是有點疼痛或肌肉有點緊的狀況,那麼你就可能是出現肌肉不平衡的問題。當這樣的情形出現時,你就必須要調整正確的訓練計劃,幫助提高肌肉力量和增強關節活動範圍,這兩者對於消除肌肉不平衡至關重要。 接下來是關於肌肉不平衡及造成這個問題你因該了解的六件事,

當發現你也有這樣的錯誤,請務必改變你的訓練方式活習慣,以免讓這個問題變得更加嚴重。

幫助提高肌肉力量和增強關節活動範圍,這兩者對於消除肌肉不平衡至關重要。

1.重複運動是肌肉失衡的最常見原因之一,當肌肉縮短時它們會產生力量,如果它們被用於為相同的動作反覆產生力量時,則肌肉可能變得過度使用並保持半收縮狀態,這種肌肉狀態就可能會改變關節的位置。在工作環境中進行相同的動作或在每次鍛煉中進行完全相同的練習是重複動作的兩個例子,這可能是不平衡的潛在原因,如果你的工作環境或訓練時需要重複動作,請嘗試確定可以對動作進行微小更改以避免不平衡的方法。

2.長時間處於久坐不動的坐姿,可能會導致臀部肌肉不平衡,我們大多數人大部分工作時間,都屬於坐在一個座位上,試想一下當你坐下時,臀部會彎曲會導致髖部屈曲的肌肉處於縮短的位置,當髖部屈肌縮短時,就會改變髖關節移動的方式;此外,當髖部屈肌收緊時,它們減少了對臀部伸展負責的臀大肌的活動,這也可能是腰痛的潛在原因。因此,如果你的工作在一天中大部分時間都坐著,那就要找機會站起來四處走動一下,主要目的就是盡量讓你的關節保持活動,避免你臀部肌肉變得太緊。

3.長時間駕車的人也會有這種問題,看看你開車時臀部和腿部是維持什麼姿勢?基本上在駕駛時都會保持一條腿彎曲另一條腿放鬆,可能會導致肌肉的靜止長度發生變化,特別是如果你長途駕駛的時後,請注意你如何坐下並儘量保持身體處於中立位置。如果需要長途汽車旅行,請抓住機會離開駕駛座,好好的在車外伸展並走動,然後再回到方向盤前面,這除了能有效放鬆肌肉也能幫助你提振精神。

長時間維持同個姿勢或是重複性動作,就容易造成肌肉的問題。

4. 僅在一個運動平面上進行訓練也可能是肌肉不平衡的原因,例如大家常做的肱二頭肌彎舉、仰臥起坐和深蹲等等,都是限制在有限的線性路徑中運動的動作,做太多這樣多限制的線性路徑運動,也是導致肌肉不平衡的問題,為了減少肌肉不平衡的風險,請確保你的訓練計劃之中包括等量的運動,如推、拉、旋轉或是側向移動的動作,當你了解如何在多平面環境中移動訓練,可以幫助減少失衡的風險。

5.長期不良姿勢可導致上半身肌肉不平衡,特別是肩部和上背部這兩個肌肉群,這些不良的姿勢大多數都是身體處於靜止狀態之下,不良的姿勢會導致低效的運動模式增加受傷的風險。例如:現在上班族最常見的姿勢,做在辦公桌前打電腦或是低頭滑手機,都會造成肩膀肌肉變短與上背部肌肉過於拉伸,造成不必要的長度。

6. 穿高跟鞋可能會造成肌肉不平衡,經常穿著後高前低鞋子的人,因為,腳跟比腳趾高這可能會使你的腳、小腿、臀部和肩膀出現一些肌肉不平衡的風險,當你的腳跟處於抬高位置時,它就有可能改變膝蓋的位置,並改變大腿骨骼的位置進而改變脊柱和肩膀的位置,高跟鞋也會導致小腿和腳趾頭的肌肉極度緊張,如果你是跑者或是舞者就要特別注意小腿肚的肌肉發展失衡,適度的放鬆按壓會解決這樣的問題。

高跟鞋也會導致小腿和腳趾頭的肌肉極度緊張。

結論

當你的其中一個肌肉太強或太弱時,就很難將關節保持在適當位置,例如許多人喜愛練腹肌但卻沒有注重下背部的肌肉訓練,這造成肚子前部的肌肉非常強壯,但肚子肌肉的背部相對較弱,因此,就會導致略微彎曲的向前姿勢,久而久之身體就會呈現出駝背的姿勢,同時,也會對下背部造成額外的壓力並磨損脊柱中的關節。這種不均勻的關節磨損導致骨骼傾斜或朝向遠離理想運動平面的特定方向移動,在這種情況下,一組肌肉必須更加努力地將骨骼拉回理想的平面,隨著時間的推移,這一塊肌肉變得緊張更容易受傷,糾正這種肌肉不平衡的解決方案是加強平衡肌肉的力量,這也就是主動肌與拮抗肌要平衡的原因。

參考資料/draxe、bodybuilding

責任編輯/David

運動星球

長庚大學醫學院王鐘賢教授:透過科學化模組分析才能準確規劃出適合自己的運動處方

2019-02-19

運動處方這個名詞在近幾年來由於運動風潮及健康意識的崛起,逐漸的受到社會大眾的關注與濫用,然而,要知道所謂運動處方裡的「處方(Prescription)」兩個字,在醫學領域裡是指醫生針對病人的症狀輕重,給與適合的醫藥來改善患者的病情,因此,運動處方(Exercise Prescription)就是由運動或復健相關的生、治療師或是教練,特別針對一般大眾、復健病患或是運動員等等,依據他們身體的肌耐力、肌力、年齡、心肺功能、柔軟度以及過去病史等等的身體狀況,來制定適合當下的運動強度、項目、持續時間以及頻率,安排精準的個別化訓練課程。這次,我們特別專訪到長庚大學醫學院物理治療學系暨復健科學研究所-王鐘賢教授,並透過王教授的研究及專業領域,來了解現階段的科學化運動處方對我們到底有什麼好處。

長庚大學醫學院王鐘賢教授:透過科學化模組分析才能準確規劃出適合自己的運動處方。

運動風險的管理

現任於長庚大學醫學院物理治療學系暨復健科學研究所的王鐘賢教授,在大學時念的是中山醫學院復健醫學系,接著進入成功大學醫學院生理研究所與基礎醫學研究所就讀,並取得生理研究所碩士及基礎醫學研究所博士學位,因此,專業研究領域包括有心血管學、運動醫學、復健醫學、藥理及生裡等等,尤其,針對運動生裡這塊更有一番研究成果及心得。所以,當我們一開始專訪的時候,王教授首先反問我們「你們覺得每天走一萬步和大家耳熟能詳的333運動原則」適合每個人嗎?答案當然「不是」,王教授表示:剛剛的問題就是我們今天要談的話題「運動處方(Exercise Prescription)」。

首先,我們來舉個例子,今天有兩個人都要用跑步機來達成同一種訓練目標,但這兩個人分別適合的運動強度、頻率以及時間一定都不會相同,為什麼呢?因為每個人的身體狀況都不竟相同,因此,才會出現我們所謂的「運動處方(Exercise Prescription)」,我們也可以稱為F.I.T.T(運動頻率/運動強度/運動時間/運動種類),而不能用一個很簡單初淺的每天一萬步或運動原則333,來套用於每個人的身上(所謂的333就是每周至少運動三次;每次至少運動三十分鐘;且每次運動心跳速率需達到每分鐘130以上),但這個簡單的口號我們可以將他當做是一種健康政策推廣的方式,讓廣大的民眾都能有健康運動的基礎概念,但這絕對不能算是一個真正的健康管理原則,這也是現在大多數人在從事運動時,所不知道的運動風險管理。

為何需要發展運動智能中心?這就是一種運動風險的管理。

運動不該只靠意志力

王教授表示:一般人都相信適當的運動能對我們身體帶來許多的好處,但相對來說不適當的運動,有可能也會帶來一些壞處,甚至,可能會帶來某些致命的危險因子,例如我們常常在電視上看到,有人跑步跑到猝死或是登山到半路突然休克,這些都是屬於運動的風險,因此,運動工具的設計與生理回饋系統就變得格外的重要,唯有透過一些數據的回饋與設定,我們才能更精準了解適合自己身體的運動方式,來降低運動所帶來的風險,讓身體能透過正確的運動項目及強度更加健康。接著王教授還表示:像之前柯文哲市長要騎單車挑戰一日雙塔的活動,在挑戰這項計劃之前他們的團隊在日常訓練時,相信應該會透過一些生理感測數據以及環境因子來做為事前的科技預測,制定出適合柯文哲市長本人的訓練方式與路線規劃,讓他能在最安全的設定之下完成這項艱難的挑戰,否則光靠意志力這件事要來達成這麼長距離的運動,對於健康來說可能會造成一個嚴重的傷害,這就是我們要透過科技制定出運動處方的主要用意,而不是單單只光靠一個教練,在旁邊叫他要如何騎車去完成這項運動。

運動不該只靠意志力這三個字!

透過分析找出關鍵因子

另外,王教授又舉了一個例子;當我們家中長輩因為年紀大經常走路會跌倒的時候,一般的人都會直覺認為是老人家的腿部肌力不好,所以,為了預防他之後會時常發生跌倒的狀況;就會希望他能進行一些腿部肌力方面的訓練運動;但有想過真的是腿部肌力不足造成的嗎?有沒有可能是視力不好、平衡感不好或柔軟度不足,讓他只要一個轉彎的動作就會發生跌倒!該如何能知道這些問題?這時後我們就必須透過體適能評估系統模組進行一些測試動作,透過這些動作分析出心肺耐力、柔軟度與肌耐力等等的狀況,並透過分析報告表內的雷達圖,找出造成他會常跌倒的關鍵因子;接著再針對這個問題來制定適合他的運動處方與管理,而不是一直叫他去做腿部肌力訓練的動作。

唯有透過特定的動作及分析儀器,才能找出造成問題的關鍵的因子。

科技運用在運動產業

近幾年來,大家也都開始發現有很多的科技產業,將一些智慧型產品運用在運動這塊領域上,例如我們常見的心率錶、機能性運動服飾以及運動眼鏡等穿戴式裝置的設計,都是透過人體的生理感測器去偵測出目前你的心率、運動強度與外在環境所會遇到的障礙等等狀況,進而告訴你該如何去克服或進行某些訓練,才能更有效率達成你原先設定的目標避免所謂的運動風險。

運用智能科技能有效完成目標,並避免所謂的運動風險。

運動處方的基本定義

因此,運動處方的擬定是以不同的個體,根據不同的需求與不同的特性來「量身訂做」,因此,在所有處方規劃時必須依據每個人運動的目的、種類、強度、頻率、時間來制定,唯有透過運動工具及科技數據分析,才能有效且正確的判斷出哪種運動處方適合自己的狀況,這才是「運動處方(Exercise Prescription)」的基本定義。

關於王鐘賢教授

現職-長庚大學物理治療學系暨復健科學碩士(博士)班/教授

學歷

中山醫學大學 復健醫學系 學士

國立成功大學 醫學院 基礎醫學所博士

經歷

長庚大學 物理治療學系暨復健科學研究所: 教授兼主任

長庚醫療體系 心臟衰竭中心: 心臟復健研究顧問

工業技術研究院 服務系統科技中心: 資深特聘顧問

專長領域

運動劑量科學化:運動處方與健康促進/疾病預防

結合環境因子之創新復健醫療策略:運動合併低氧介入與健康促進/疾病預防

心臟衰竭之生物/功能指標至臨床治療:轉譯復健醫學之實踐與落實。

學術成就

第一屆國家科學會委員會 吳大猷 先生紀念獎

國家科學會委員會 [ A 級] 主持人研究獎勵

科技部 大專校院特殊優秀人才獎勵

長庚大學 研究優良教師

中山醫學大學 研究傑出校友

發表國際性學術論文共計一百餘篇(SCI)。論文成果已為復健醫學、運動科學等相關教科書收錄,並獲登載於英國醫學百科全書 [“Exercise and haemostasis in health and disease” on Medical Encyclopaedia]。

擔任二十餘本SCI級國際學術期刊審查或編輯者

學歷

中山醫學大學 復健醫學系 學士

國立成功大學 醫學院 基礎醫學所博士

經歷

長庚大學 物理治療學系暨復健科學研究所: 教授兼主任

長庚醫療體系 心臟衰竭中心: 心臟復健研究顧問

工業技術研究院 服務系統科技中心: 資深特聘顧問

專長領域

運動劑量科學化:運動處方與健康促進/疾病預防

結合環境因子之創新復健醫療策略:運動合併低氧介入與健康促進/疾病預防

心臟衰竭之生物/功能指標至臨床治療:轉譯復健醫學之實踐與落實。

學術成就

第一屆國家科學會委員會 吳大猷 先生紀念獎

國家科學會委員會 [ A 級] 主持人研究獎勵

科技部 大專校院特殊優秀人才獎勵

長庚大學 研究優良教師

中山醫學大學 研究傑出校友

發表國際性學術論文共計一百餘篇(SCI)。論文成果已為復健醫學、運動科學等相關教科書收錄,並獲登載於英國醫學百科全書 [“Exercise and haemostasis in health and disease” on Medical Encyclopaedia]。

擔任二十餘本SCI級國際學術期刊審查或編輯者

撰文/David

攝影/鄧穎謙

場地/紡織綜合所

運動星球

什麼是「深層肌肉」?

2017-03-10

什麼是深層肌肉(Inner muscle)?深層肌肉就是一般泛指所有無法從外部觸及的肌肉,如果在運動分野,則定義為位於深處並負責維持姿勢與固定關節位置的肌肉,這種類型的肌肉並不負責執行強而有力的運動或是大動作,而是在肢體的活動過程中保持關節位置的穩定。

深層肌肉

如果把肌肉比喻為火箭,就是從火箭發射前到發射的這段時間,發射台必須做各式各樣的準備以支撐住火箭,同樣的,當我們要拿起一個杯子時,除了主要肌肉在活動以外,深層肌肉也正為了拿起杯子而不斷工作,正因為深層肌肉得維持住關節,並且支撐住淺層肌肉,杯子才能夠持續被舉起,而當目的動作完成後,主要肌肉便能休息放鬆,但深層肌肉卻為了能隨時做出下個動作而持續工作,因此容易累積疲勞,導致僵硬、痠痛。

在最早開始受到重視的深層肌群,就是肩膀的外旋肌群。例如棒球投手在投球時,肩膀內旋的動作是由胸大肌與闊背肌等上半身這些大肌群所共同運作的,因此能夠發揮強大的投摋力,然而在肩膀內旋的同一時間,外旋肌也正進行著逆向的轉動,原因是此時肩膀的負擔相當大,外旋肌群能夠穩固地支撐讓肩關節不至於脫出,因此如果外旋肌群的力量太弱,投球時肩膀的位置可能會移動而脫離,最終會導致肩關節的損傷。

棒球選手 ©wallstreetoasis.com

在西元1990年代初期,棒球投手開始會以滑索或是彈力帶來鍛鍊肩部的深層外旋肌群,後期逐漸開始受到關注的還有位於骨盆周圍的腰大肌、髂肌、豎脊肌與臀中肌等身層肌群,健康的肢體動作,必須顧及身體姿勢及關節位置的正確,能夠充分利用深層肌肉的身體,即使在靜止時也能增加代謝效率,形成不易發胖、減少脂肪囤積的體質,這就是廣泛被用來宣導說訓練深層肌群有助於瘦身的原因。

深層肌群是保持正確姿勢的重要肌群,因為即便是站立、坐著這些靜止動作也要用到它們,日常生活中的工作時間相當長,然而如此像腰大肌這樣深層的肌群,幾乎時時刻刻都在發揮功能,我們卻很難自我感受到,因此也特別難以鍛鍊。

當人體深層肌肉衰退,對於骨骼、內臟與韌帶的保護會變的薄弱,讓原本就弱化的骨頭更為脆弱,而要加強深層肌肉的不二法門,就是從現在開始持續的運動與肌肉鍛鍊,這樣一來,不僅可以減緩老年人的骨骼問題,也能從年輕時就開始預防肌群衰弱。