運動星球

肌能系貼紮—足踝扭傷

2019-08-19

足踝由脛骨、腓骨和距骨所組成,是身體重要的承重關節。其因構造獨特,所以不只是運動,連日常生活都很容易扭傷。為了穩定踝 關節,足踝內外側均有韌帶包覆連結。因為外側韌帶相對於內側韌帶來說,沒有那麼強壯,所以當腳踝扭傷時就容易傷到踝外側韌帶,造成韌帶的拉扯斷裂,引起疼痛、腫脹,甚至瘀血。

肌能系貼紮—足踝扭傷 ©chiroeco.com

依韌帶受傷的程度可分為三個等級:第一度,僅有少數的韌帶纖維受傷,關 節穩定度不受影響。第二度,韌帶中度受傷,關節中度不穩定。第三度,韌帶完全斷裂,關節極不穩定。肌能系貼紮可以在運動前使用,以降低足踝扭傷的機率;也可以在受傷後使用,達到保護及止痛消腫的作用。以下為使用方式:

©spearcenter.com

穩定踝關節貼紮

貼布準備:

1.穩定踝關節貼紮,貼布形狀:I 形。貼布寬度:5 公分(原寬度)。貼布長度:約 5 ~ 6 格。

2.保護韌帶貼紮,貼布形狀:I 形。貼布寬度:5 公分(原寬度)。貼布長度:約 2.5 ~ 3 格。

步驟1:做穿襪子的姿勢,測量自內踝上方2公分,繞過腳底,至外踝上方2公分處的長度。

步驟2:足踝關節自然放鬆, I形貼布固定端貼於內踝上方2公分處。繞過足底,於外踝下方施予中度張力貼上。

步驟3:其餘貼布以自然張力順貼至外踝上方,末端不拉張力貼上。

保護韌帶貼紮

步驟1:I 形貼布固定端不拉張力斜貼於腳跟外側。

步驟2:貼布續以極大張力貼至踝關節外側韌帶處。

步驟3:末端貼布不拉張力往腳背轉彎處貼上。

書籍資訊

◎ 圖文摘自臉譜出版社,侯雅娟、洪千婷 著作。

本書特色

對症舒緩,輕鬆應付30種「你一定遇過」的日常不適

提前預防,根據生活情境量身設計預防性貼紮

調整姿勢,輔助維持健康良好的體態

全彩圖解,初學者也能輕鬆上手

安全有效,醫師與物治師專業解說,無藥免手術

落枕、閃到腰、脹氣、便祕、吃蘿蔔乾、骨盆前/後傾……,面對日常的小病小痛,你通常都怎麼解決?是放任不管?還是拿罐藥膏塗一塗就了事?其實你可以從現在就開始學習肌能系貼紮,從此擺脫難忍的疼痛!不論是因長期累積,或是突然發生的意外,日常的病痛都大大影響我們的生活品質。由日本加瀨建造博士發明的肌能系貼紮利用皮膚與貼布之間的交互作用,帶動皮下筋膜移動、促進循環代謝,因此不用藥物就可以安全地達到放鬆肌肉或促進肌肉收縮、緩解疼痛、穩定關節等效果,進而解決日常病痛的困擾。例如,當腹部脹氣時,將貼布以自然張力貼上,可以提供皮膚觸覺與壓覺,減輕腹脹感;腳踝扭傷時,貼上貼布可調節肌肉收縮與減輕局部壓力來穩定受傷的腳踝;另外,如退化性膝關節炎等不穩定的關節也可用貼布來支持保護。

本書由復健科主治醫師與物理治療師集結十多年的臨床經驗撰寫而成,收錄了30多種可解決現代人常見疼痛與不適的貼紮,與20個改善、調整身形與預防傷害的預防性貼紮法,不但能讓你重拾無疼痛的健康生活,更能進一步在傷害發生之前事先預防與自我保護,是每個努力為生活奔波忙碌的你/妳一定要擁有的疼痛自救指南。現在就請快打開本書,一起來體驗肌能系貼紮的神奇之處吧!

• 更多臉譜《肌能系貼紮2日常生活與工作的痠痛一貼見效!》一書資訊 請點此

運動星球

美研究:靜坐冥想可以帶給你更年輕的細胞以及大腦

2020-06-24

根據國外研究指出,擁有規律的靜坐習慣的人,他們大腦較為年輕,而且思緒也會較為清晰。此外,時常靜坐還能減緩老化,幫助排出負面情緒以及焦慮的症狀。然而該研究也證實,靜坐對基因與細胞也會有類似的效果。這樣看似簡單的動作,其實對身體的益處非常大。

美研究:靜坐冥想可以帶給你更年輕的細胞以及大腦

就老化而言,似乎沒有比心智功能下降來的更嚴重。現在的科學家們,對於透過靜坐及壓力管理技巧,改善學習效果與生活品質,以增進年長者心智功能的成效,抱持著很高的看法。然而老化不單是由基因所決定,也會受到環境條件的影響。在過去關於老化與靜坐的科學研究中,大多數都發現靜坐對延緩老化以及增加細胞有幫助。

靜坐能讓大腦更年輕

在2016年發表在《NeuroImage》期刊的研究上表示,靜坐能讓大腦思緒更好以及更年輕。根據洛杉磯加州大學及坎培拉的澳大利亞國立大學的一位盧德爾教授(Eileen Luders)曾在洛杉磯地區研究50位靜坐者大腦掃描資料。這些研究中,提到好幾種靜坐的技巧,包括禪宗打坐、內觀、拉佳瑜珈冥想以及藏族的打坐等,然而靜坐者的年紀從24到71歲都有,平均年齡為51.4歲。他們都有規律靜坐的習慣,大多是天天靜坐,靜坐的經歷從4年到46年都有,平均為19.8年。而另一對照組,與前述靜坐組有一樣的人數與年齡分佈,但完全沒有靜坐者。研究小組將大腦掃描資料輸入電腦,以分析各種年齡不同的腦容量特徵,分析結果得出其腦年齡指數。

在對照組中,沒有靜坐者實際的年齡與所得出的腦年齡相符合。但靜坐組的結果,則有不同。相較於對照組,50歲的靜坐者,其腦年齡會較年輕7.5歲。也就是說,50歲的靜坐者,其腦年齡就如同一位42.5歲的人。研究小組於是進一步研究,隨著年齡增長,這差異是否會跟著有所不同?研究發現,50歲之後,每增加一歲,其腦年齡會比實際年齡,再更年輕1個月又22天。而對照組中,沒有靜坐者不論屬於何種年齡,得出的腦年齡與其實際年齡均相符。

靜坐能讓細胞更年輕

人體每個細胞都有一套完整的基因組存在於染色體中,這些基因也會受到各種老化的影響,然而靜坐似乎對基因老化會產生改變。根據加州大學舊金山分校的伊麗莎白·布萊克本(Elizabeth Blackburn)教授及其他人在2009年時研究出,當人端粒越短,各種疾病與死亡的風險就更高,然而年齡、生活中的壓力都會加速端粒變短。因此他們發現靜坐可以抑制端粒的變短及細胞的老化。此外,在2016年西班牙的一組研究團隊有一項新發現,靜坐對端粒及細胞老化的保護效果特別有效,然而這項研究結果,驗證靜坐對減輕壓力、讓細胞活化的效果。

如何好好靜坐?

呼吸:呼吸是生命的根本,而透過平穩的呼吸,可以刺激我們的副交感神經,讓人比較放鬆,情緒穩定。主要可以透過3種呼吸練習來幫助情緒調節。數數呼吸:在呼吸的時候數數,規定自己吸氣吸5秒、吐氣吐7秒,讓自己的呼吸慢下來,並專注在呼吸上。

察覺情緒,但不要被情緒影響:其實很多無法控制情緒的人,是因為「太壓抑了」,沒辦法真正的面對自己的情緒,察覺到「那不過是一時的」,一直不願處理,到最後心理就變成失去平衡的天平。

忘記情緒與所有事情:設置一個5分鐘響鈴的鬧鐘,要求自己在5分鐘之內完全不能看手機,也不要去想其他事,不用抬頭挺胸,但也不要彎腰駝背,完全放鬆。

資料來源/Do you yoga、NCBI

責任編輯/妞妞

運動星球

三高者必做熱瑜伽!雕塑身材 促進心血管健康

2018-09-20

你也是大家口中提到的外食族嗎?根據許多研究顯示,時常外食的人都較容易罹患三高,因此,除了每日要從飲食管理外,也需要透過運動來改善。在國外醫學研究指出,透過做熱瑜伽的方式,能有效降低膽固醇、血壓以及增加血管的彈性,對於身材方面也有許多幫助。

三高者必做熱瑜伽!雕塑身材 促進心血管健康

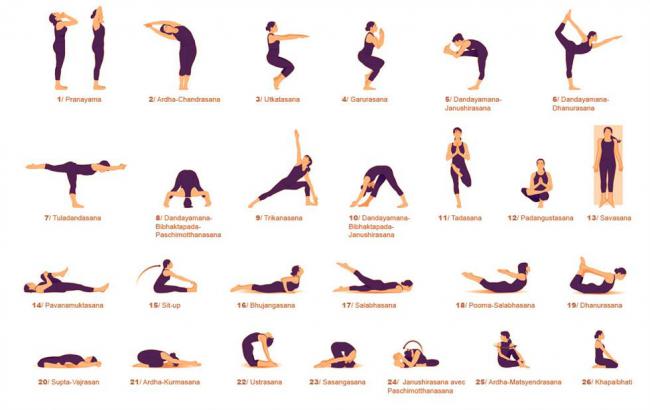

熱瑜伽主要在38℃-40℃的高溫環境中做瑜伽動作,它是由26種伸展動作組成,屬於柔韌性運動,能改善脊椎柔軟度以及藉由一些扭轉彎曲伸展的靜態動作,直接刺激神經和肌肉系統。在做熱瑜伽時,能刺激淋巴系統將毒素排出,還能淨化神經系統。

熱瑜伽 ©yogapathpalmbeach.com

熱瑜伽有效降低三高

近年來,三高的患者不斷增加,罹患的族群也越來越年輕,雖然可以從藥物得到控制,但並不是一個長久之計,隨著醫學進步,許多醫生開始研究出如何要根治這些病患。根據美國一位亨特醫生(Stacy D. Hunter)做了一項實驗,他招募了52名患有三高的中年人,在大約華氏105度(約40.5度)的教室開始進行90分鐘的熱瑜伽,每週進行三次,過了三個月後,他發現這些實驗者的血管壁比之前更有彈性,血壓也降低了許多,在身型方面,約有1/3

的人身材變得較為勻稱,因此由實驗得知,熱瑜伽對於三高患者有很大的幫助,同時也能降低心臟病發作的可能性。

熱瑜伽 ©self.com