運動星球

你知道為何肌力與肌耐力要分開訓練?澳大利亞的醫療科學教授指出這個原因

2019-09-26

你知道想要讓肌肉變的有力量和建立耐力,是兩個不同的訓練目標嗎?長期以來人們都一直認為想要在同個訓練裡,完成這兩個目標是一種前後矛盾的做法,然而,真的無法在一個訓練裡完成嗎?澳大利亞詹姆斯·庫克大學(James Cook University)最近進行的一項「優化耐力發展」的研究,了解在同個訓練項目裡進行耐力訓練(endurance training)與阻力訓練(resistance training) 的結合如何影響發展和表現,JCU的醫療科學學院教授Kenji Doma博士說,根據以前的證據顯示,我們懷疑如果在每種訓練模式之間沒有適當的恢復,則可能會損害耐力的發展。

恢復與收縮之間

因為,越來越多的研究表明,在阻力訓練所引起肌肉損傷的期間,典型的阻力運動會損害神經肌肉功能和耐力的表現;此外,最近的證據表明,阻力訓練所引起的肌肉損傷,對於耐力性能的衰減作用受到阻力強度裡的訓練強度、訓練方式與訓練順序,有關連著恢復和收縮速度之間的影響,另外,通過了解訓練變量對阻力訓練所引起的肌肉損傷程度的影響及其對耐力性能的後續衰減作用,就可以製定並發接下來的訓練計劃,採取最大程度與減少訓練模式之間的疲勞,並優化耐力量的訓練課程。

目標及訓練

換句話說,就是在開始其它訓練活動之前,請確保你的身體已經從跑步或重量訓練中恢復過來。根據Kenji Doma博士的說法,大多數人都可以在大約24小時內從耐力訓練(如跑步或騎自行車)中完全恢復;但是在重量訓練方面根據他的研究表明,僅僅只有40-60分鐘的阻力訓練所引起的生理壓力,可能會讓身體持續數天需要恢復的時間。看到這邊你應該已經看到問題的所在,因為酸痛的肌肉會損害性能,尤其是長距離跑步時。

雖然,我們能採用肌力與肌耐力同時訓練,也是一種能加速燃燒卡路里和脂肪的好方法,但如果你的目標是要著重於肌力的表現,例如要參加健力三項或是舉重類的賽式,那麼肌力與肌耐力同時訓練對你來說將不會是一種恰當的方式。這是因為力量訓練和耐力訓練,會以非常不同的方式使身體承受壓力,而要在一種或另一種運動項目與目標上訓練,就必需要全神貫注集中一項就可以!

足夠的休息

但如果你的計劃是想要將肌力與肌耐力同時進行,Kenji Doma博士建議先從肌耐力的訓練開始,接著再進行肌力方面的訓練,他還建議在兩次訓練之間最好能間隔9個小時的休息時間,這項建議基本上對於一般人來說,是沒有什麼太大的問題,因為除了有特殊需求或職業選手才有可能進行一天兩練的計劃。最後,簡單來說如果要同時進行訓練,就要注意訓練的順序以及足夠的間隔休息時間,否則最好能分開獨力訓練!

資料參考/JCU、bodybuilding、muscleandfitness

責任編輯/David

運動星球

全球第一本多裂肌訓練專書上市 台灣獨創運動有助遠離痠痛

2018-10-11

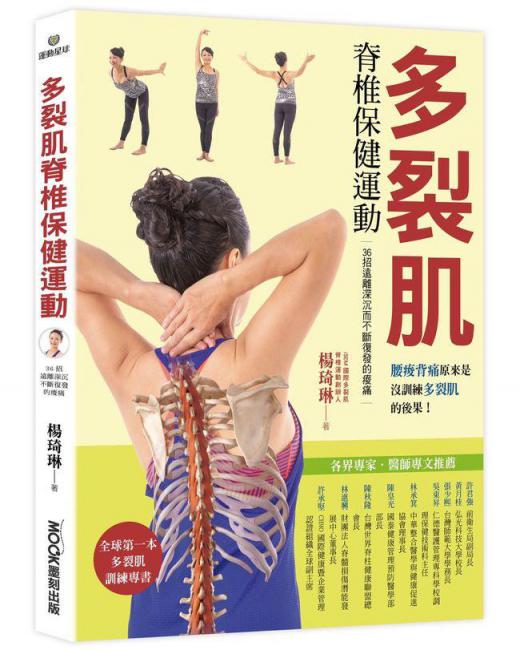

多裂肌是什麼﹖許多人的痠痛困擾都可能跟它有關,卻鮮少人知道!全球第一本多裂肌訓練專書《多裂肌脊椎保健運動》新書上市,今(11日)舉辦新書發表會,該書作者、獨創多裂肌運動的楊琦琳在會中指出,許多人腰痠背痛、頭痛、睡不好常以為是生活壓力或感冒,其實很有可能是脊椎出了問題:藏在脊椎深層的「多裂肌」肌力和肌耐力不足。

全球第一本多裂肌訓練專書上市 台灣獨創運動有助遠離痠痛

台灣護理師獨創運動 發行全球首本多裂肌訓練專書

《多裂肌脊椎保健運動》一書作者楊琦琳擁有專業護理師背景,曾擔任臨床護理師多年,從2003年起,利用下班時間學習運動調理身體,還指導護理師同事透過運動強化肌力來舒緩肩頸痠痛、下背痛;之後進一步成為休閒運動管理研究所碩士生,並一頭栽入脊椎保健世界,研究各部位多裂肌運動,並在學術界發表多篇以多裂肌為主題的論文。

至今,楊琦琳從一名臨床護理師、運動學系碩士,到成為「iSEM國際多裂肌脊椎運動」創辦人,更在9月底出版全球第一本多裂肌訓練專書,讓台灣又增添一筆「全球第一」。

《多裂肌脊椎保健運動》一書為全球首本多裂肌訓練專書

多裂肌肌力與肌耐力不足 痠痛找上門

從幼兒學會站立的那一刻起,脊椎便開始承受地心引力下拉與體重重力下壓的受力,加上現代社會工作姿勢長時間不良、滑手機習慣等外在因素,痠痛困擾已不再是老年人的專利。

楊琦琳指出,多裂肌(Multifidus muscle)由許多小束肌肉組成,分布從尾椎往頸椎向上延伸,兒童的多裂肌長度約0.5公分,成人約2公分,對稱在脊椎骨縫兩側,可執行深層細微脊骨間的小動作,維持脊柱的穩定作用。其中多裂肌的在腰區最明顯也最發達,因此慢性腰痛常與多裂肌肌力功能消退有關。

然而隨著年紀老化或不良姿勢影響,多裂肌肌力流失、肌耐力退化,使背部肌群無法全天支撐上身重量和前傾角度,導致脊柱側彎、肌肉張力失衡,容易造成肌肉疲勞、脊骨空間緊縮並壓迫神經,日常痠痛與神經緊張情況接踵而至。

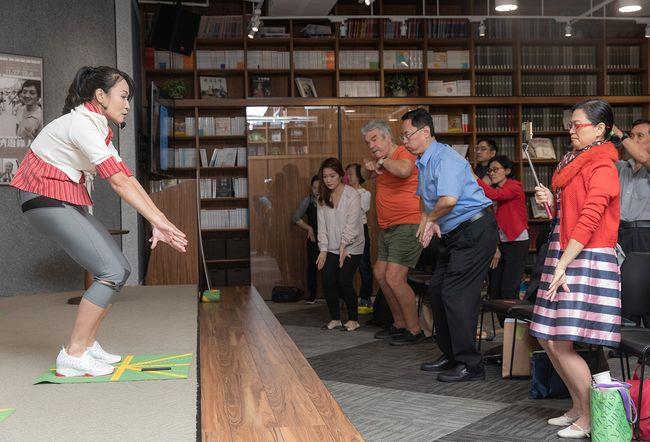

楊琦琳教導民眾利用專利設計的脊椎運動墊做多裂肌運動

楊琦琳表示,許多人明明年紀輕輕或在中壯年階段,就常腰痠背痛、頭痛,渾身不舒服導致晚上睡不好,罪魁禍首可能正是多裂肌肌力與肌耐力不足。例如她曾遇過一名年約四十歲的家庭主婦佩如,佩如育有兩子,生活過得比上班族還忙碌,從早上煮早餐、開車接送上學,到孩子放學後來回接送安親班、補習班、才藝班,晚上回到家又得準備晚餐。繁雜的家務事讓佩如每天工時超過16小時,簡直是個神力女超人,然而日復一日的操勞使她的肩頸和胸椎時常痠痛,甚至延伸到腰部、大小腿的肌肉群都常感到緊繃,嘗試過各種養生方法、保健書籍,脫離不了痠痛纏身;之後靠著長期學習多裂肌運動,佩如才慢慢減緩痠痛困繞。

隨時隨地都能做的運動﹕多裂肌脊椎運動

楊琦琳強調,想遠離痠痛,針對脊椎深層多裂肌的訓練,是在家中、交通工具上、辦公桌前都能隨時隨地進行的解決之道。多裂肌運動結合基礎醫學、解剖學和運動力學,針對多裂肌群的肌力和肌耐力做訓練,動作適合各種年齡層和體況。她分析,做多裂肌運動可活絡脊椎各關節的微血管、活化神經傳遞,更能改善各年齡層因為姿勢不良造成的不適,進而遠離日常痠痛。

楊琦琳在多裂肌脊椎運動體驗會中教導民眾做多裂肌運動

攝影/鄧穎謙、妞妞

採訪/Dama

運動星球

提高生活品質與運動表現的呼吸肌力訓練

2016-12-09

呼吸提升生活品質

現代人生活忙碌,雖然沒有立即的危險疾病,卻常天天受到許多小毛病所苦,例如腰痠背痛、胸悶頭痛、失眠焦慮等等,而引發這些問題最大的因素之一,來自於生活中的種種壓力和負面情緒。

俗話說:「忙得喘不過氣」來,你可知道,平常被忽略的「呼吸」竟是解決這些文明病的重要良方?改善你的呼吸長短、次數、頻率和深淺,就能夠有效地改進你的生活品質,更不用說呼吸扮演關鍵角色的運動了!

現代人生活壓力大,常常覺得喘不過氣來。

呼吸也需要訓練

常聽人家說,「深呼吸,讓自己平靜下來,」才能夠讓自己思慮清晰,呼吸和身心健康的關係,是非常密不可分的。我們的身體,天生有其自然的運作頻率與節奏,而外來或內在的壓力,會容易導致這些節奏的紊亂,讓大小毛病通通找上身。因此,從呼吸這個我們可以控制的、維持生命的基本能力來做改善,就能讓身體找回該有的運作節奏,也就能更容易維持身體健康了。

進行呼吸訓練,就是在訓練身體控制呼吸行為的肌肉,使之變得更強,從而增進我們每一次呼吸的空氣量,如此一來便可以改善我們的呼吸品質。

那麼,呼吸會使用到的肌肉有哪些?所謂的「呼吸肌」分為吸氣肌(主要為橫膈肌、外肋間肌)與呼氣肌(內肋間肌和胸腹部的輔助呼吸肌如腹外斜肌、腹內斜肌、腹橫肌與腹直肌),呼吸運動便是由這些呼吸肌收縮來完成,這些肌肉都核心肌群的一部分,所以訓練呼吸肌也等於訓練核心肌群。

而呼吸肌除了基本的呼吸功能,影響呼吸行為的容積量、氣體交換、壓力與瞬間吸吐的流速,還有說話時的清晰度與音量、運動中熱氣的排放、呼吸道的暢通、咳嗽時的強度、吞嚥的力道等等,是平常為一般人所忽略,但是卻扮演我們生命維持的關鍵角色,不可不重視它!

呼吸訓練與日常保健

如前所述,呼吸肌除了基本呼吸功能,還影響我們說話的清晰度、呼吸道的清潔與暢通、咳嗽時的強度、吞嚥的力道等等,因此,不是有呼吸疾病或是需要增強肺活量的人才需要做呼吸訓練,若能夠時常做呼吸肌力訓練,平時就鍛鍊好自己的呼吸肌,就能讓我們的喉嚨和氣管保持暢通不卡卡,呼吸道暢通,自然能一整天都神清氣爽!

巴西聖保羅聯邦大學一項以呼吸訓練改善老人睡眠品質的研究發現,老人經8周訓練訓練後,睡眠品質有明顯改善,比較不會睡睡醒醒,睡眠呼吸中止次數也下降。失眠應該是很多人的困擾,老人尤甚,若能進行呼吸訓練,便能有效改善睡眠品質。

呼吸訓練可優化運動表現

人體活動所需的能量,來自於腺嘌呤核苷三磷酸 (adenosine triphosphate, ATP) 的供應,而體內製造與儲存 ATP 的量,則直接決定人體活動量的大小與運動表現。運動選手一般會藉由肌力訓練來鍛鍊運動時所需肌群的肌力,以增加動作肌群的表現,並使其較不易產生疲勞以延長運動時間。而呼吸肌也可像骨骼肌一樣,可透過訓練而提升肌力。據文獻指出,呼吸肌力的訓練有助於改善呼吸肌群張力收縮的協調與效率、提升呼吸肌肉的肌力與耐力,因此,呼吸肌訓練證實是可延後呼吸肌疲勞的發生,而且運動強度所需的氧氣與 ATP 能量也就能被正常、充足地供給,進而突破運動員個人的運動極限表現。2012年加拿大英屬哥倫比亞大學物理治療系所主導的一項研究指出,呼吸肌力訓練對於運動員來說,不管是在耐力運動、短跑衝刺型運動或間歇運動;不管是頂尖選手還是休閒型運動員,在呼吸肌力的表現上都有顯著的提升效果,而且,比較不會發生換不過氣來的狀況。因此,這種效果也可應用到一般人,以及年長欲提升運動能力者等等。

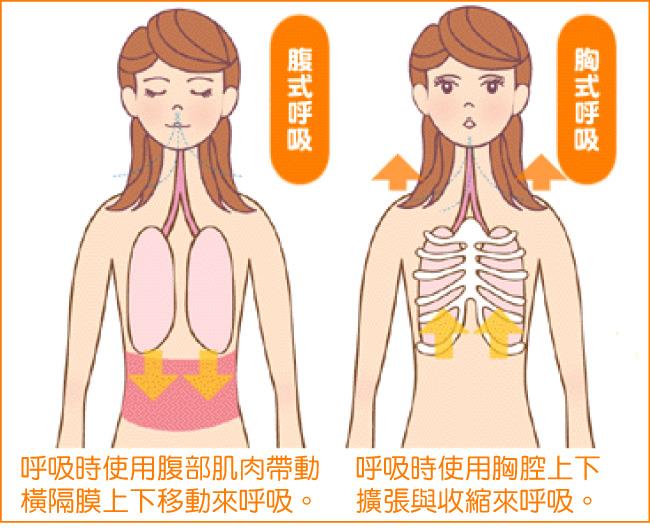

那麼,呼吸有哪些方式呢?一般來說,人類的呼吸分為胸式呼吸和腹式呼吸2種,當然,呼吸還有許多種方式,哪一種方式是最理想的,並沒有所謂的正確答案,每一種方式都能為自己帶來好處,身體處在不同狀況,也可以使用不同的呼吸法來因應。在進行激烈運動時,身體需要迅速攝入大量氧氣,此時胸式呼吸能幫你快速獲得需要的氧氣量;而平日較為靜態的活動中,你可以使用腹式呼吸或胸腹呼吸法,來幫助自己穩定身心。

2大基礎呼吸法 ©tweez.net/dejaboo0421

胸式呼吸

胸式呼吸是最自然的呼吸方式,每個人每天都會重複進行上萬次。這種呼吸方式以肋骨和胸骨的活動為主,吸氣時胸腔擴張,空氣直接進入肺部,吐氣時胸腔收縮將廢氣排出。雖然這是一種大家最熟悉的呼吸方式,但是長期不良生活習慣的累積下來,卻讓呼吸變得短淺,使肺底部的肺泡無法徹底的擴張與收縮,得不到好的運動,氧氣也就無法充分被運送到身體各處。因此,就算是進行胸式呼吸,也可以藉由練習讓自己的呼吸變得更均勻、更流暢。

腹式呼吸

腹式呼吸對於多數人來說較為陌生,不過這卻是身體在保持靜態活動時最佳的呼吸方式,而且,使用腹式呼吸可以按摩到腹腔的器官,幫助血液流通。腹式呼吸時,請使用橫隔膜出力,吸氣時專注在讓腹部鼓起,呼氣時則讓腹部回縮,呼吸時則建議使用鼻子吸氣、嘴巴吐氣的方式進行。若覺得練習不易,可以採取仰臥的方式(見圖示)來進行。在進行呼吸訓練時,建議以腹式呼吸為主,因為以這種方式才能讓身體的空氣吸吐量,也就是所謂「肺活量」達到最大化。

以90-90姿勢方式做腹式呼吸較為有效。 ©wikiHow

可測量的呼吸訓練

既然提到肺活量,表示呼吸訓練是一種可以進行科學測量的方式。根據維基百科的記載,肺活量為用力吸氣後盡力呼出的氣體總量,能夠反映一次呼吸時的最大通氣能力。它是潮氣量(平時自由呼吸時一次所呼出的氣量)、補吸氣量(最大吸氣時的增量)和補呼氣量(最大呼氣時的增量)三者的總和。其正常值為成人男子為3500毫升、女子2500毫升,有過專業訓練的運動員可以達到8000毫升以上。肺活量反映了肺通氣功能和身體機能狀況,也是在做呼吸訓練時,最關鍵的指標。

使用電子式吸氣肌訓練器測量吸氣肌強度等數據。 ©girodilento.com

呼吸肌力訓練器的種類與用途

呼吸肌力的測量與訓練,除了專業使用的電子式吸氣肌訓練器,現在市面上尚有一種針對一般人及運動族群所設計的簡便型呼吸肌力訓練器,為一種屬於吸、吐閥負荷法 (threshold loading) 的手持呼吸肌訓練器系列產品。這種訓練器為一機三用設計,同時具備吸吐氣肌訓練及噘嘴呼吸訓練的功能,有10級精準的阻抗值、30段調節設定,可依照使用者呼吸肌力的程度做精細的調整。這種呼吸肌訓練器,針對專業與一般使用者等級推出了兩種款式:適用於專業高階運動選手與高強度訓練需求者的「訓練躍級款」與適用於基本入門及一般訓練者使用「一般訓練款」。使用這種簡便型的呼吸肌力訓練器,可以幫助你提高核心肌群穩定度、改善心肺耐力、提升氧合能力,並讓你呼吸時減少耗能,呼吸順暢之餘也能調節、放鬆身心,達到紓解壓力的效果,可說好處多多!

使用簡便型呼吸肌力訓練器,隨時隨地都可以做訓練。