運動星球

許多健身老手都會採用的爆發式訓練法 真的適合所有愛好健身的人使用嗎?

2019-10-22

爆發式訓練法是許多健身老手或職業運動員最常採用的方式,主要是因為這樣的訓練方法能刺激我們的肌肉生長,但這樣的訓練方式真的適合所有的人嗎?首先你要知道有許多的運動員多半在先天條件上就比我們來的好,同時,他們的肌肉分佈有極高的比例是第二型(快縮)肌纖維所組成,因此,才能產生極具爆發力的肌肉縮收,這樣的肌肉組成比例在一般人體內是極為罕見的。

爆發式訓練法真的適合所有的人嗎?

肌纖維的功能

我們人體的纖維用外觀來分有紅肌纖維(I型肌纖維)與白肌纖維(II型肌纖維),如果用肌纖維的收縮速度來分的話紅肌纖維為慢縮肌可用於耐力性的運動,例如許多的長跑選手就是屬於慢縮肌較多的人;白肌纖維為快縮肌主要是適合短時間高強度的訓練動作,想要肌肥大就是針對白肌纖維來做破壞進而增加肌力。另外,白肌纖維(II型肌纖維)又可分為IIa型、IIb型與IIc型三種,其主要的特性都在下列表內。對於I型肌纖維來說它的收縮速度較慢、有氧能力與抗疲勞性較高,因此較適合長時間的耐力型運動,IIb型肌纖維抗疲勞性低再加上持續時間短,因此適合短時間的爆發力訓練動作,IIa型肌纖維則是具備I型肌纖維與IIb型肌纖維的特性。所以,快速收縮纖維對低訓練量、長休息間隔、高強度和低頻率訓練反應最好;慢速收縮纖維則相反,對高訓練量、短休息間隔、低強度和高頻率訓練反應最好。

許多的長跑選手就是屬於慢縮肌較多的人。

基因優先權

而我們人體的肌肉纖維類型組成,基本上都是由基因所組成,這也就是為何有的人適合跑拉松這樣具有長時間性的耐力運動,而有的人適合跳遠或短跑這樣需要爆發力的運動。在人體每一個肌群都會由不同比例的I型與II型肌纖維所組成,一般來說通常都會佔50%左右,但還是會有肌群在比例上會有不同,例如胸大肌大約60%是由II型肌纖維所組成,肱三頭肌的II型肌纖維也比手臂上其它的肌群多出10-30%左右,所以你就會知道為何某些肌群需要使用高強度低頻率的訓練節奏,因為,這跟它們的肌纖維組成比例有關。另外,肌纖維的比例除了基因之外,還會受到荷爾蒙與運動習慣所影響,所以沒有一個人的肌纖維分佈比例是完全相同的!

肌纖維要因材施教

有在健身的人都知道,當我們在做肌力訓練的時後,必需要能明確的感受到肌肉收縮的狀況之下加速收縮,當我們已經失去肌肉收縮的感覺時,就表示這個動作與速度太過爆發性,例如有許多的舉重選手,會使用不自主的肌力去妨礙本體的感覺,但對於一般人來說這樣反而會有促進的效果。

假設我們無法將爆發性的收縮控制好的話,就表示我們的肌肉中缺乏快縮肌纖維,換句話說,如果你的訓練動作都必需要放慢速度才能有效的感受並掌握目標肌群的收縮,那就代表這個肌群的慢縮肌纖維(I型肌纖維)比例較高,也表示網路神經的反應較慢。

無論是爆發型或是慢速型的反覆訓練動作,沒有一種訓練方式是能套用在全身的肌群訓練上,如果你只會採用單一的訓練方式,就會發現在每個肌群的反應中會出現極大不同的感覺差異,這也就是我們一開始說的肌肉纖維的比例問題。正是由於肌群內的肌纖維有這樣的先天差異性,因此,就表示我們必需要對肌肉因材施教,針對某些肌群採用爆發式訓練,而部分肌群採用慢速式訓練,這也就是要考慮先天的條件來進行訓練方式的設計與調整。

在做肌力訓練的時後必需要能明確的感受到肌肉收縮的狀況。

不適用所有人

爆發式訓練為何會有許多的老手與職業級運動員採用?因為,當你只是初學者時首重的目標就是先了解並感受肌肉的收縮度,所以,一般來說都會建議先以慢速的訓練方式來進行每個動作的練習。如果,你因為看網路文章或是不了解這些肌纖維的原理,就冒然的使用爆發式訓練動作,可能就會造成過度依賴由動作所產生的慣性與借力,導致無法真正訓練到目標肌群的肌纖維,並容易造成運動傷害。要切記!亂練與可以促進肌肉生長的爆發式訓練,兩者的差異往往只有一線之隔,如何有效率的運用爆發式訓練,就必需要經年累月的經驗與練習才能正確拿捏。

最危險的技巧

看完上述的說明,你一定想說職業選手或健身老手都在用的訓練方式一定很有效!但我們要告訴你爆發式訓練並不是肌肉成長的萬靈丹,反而,這是極具風險的訓練方式。因為,當我們採用這樣的訓練方式,在肌肉的收縮力道就會瞬間產生過大的情形,對於我們的肌肉、肌腱以及關節都會承受較大的風險。反而,採用慢速訓練的情況之下,能更安全有效率的做好每個動作再加上使用的重量也會降低,因此,就能降低我們肌肉受傷的風險。

如果你真的想採用爆發性訓練,那建議可以在兩組爆發性訓練裡穿插一組慢速的訓練,或是先用緩慢且流暢的方式做完幾個反覆動作後,再漸漸加速目標肌群的訓練步調,以速度來克服肌肉逐漸累積的疲勞度。

資料參考/bodybuilding、underdogstrength

責任編輯/David

運動星球

核心訓練的基礎──棒式

2017-03-31

核心肌群是所有運動的基礎,能增加我們上半身以及下半身的活動性,直接啟動肢體的效能,穩定人體脊柱、胸廓和骨盆,以對抗這些運動所產生的壓力或加諸在表面的外界張力,在所有日常活動都需要核心的參與,因此,建造並維持良好的核心力量也相對顯得非常重要。而棒式 (plank) 便是核心肌群最基礎的訓練之一,能夠訓練到深層核心肌群,可說是最受歡迎的核心訓練之一。

在進行基本棒式動作時,肚子要保持收緊,身體呈一直線,不可拱背或凹腰。熟練基本動作後,便可做一些變化來增強核心的力量,並訓練到身體更多肌群。

基礎核心訓練──棒式與變化

1 棒式

步驟1:俯臥姿,雙手肘撐地,雙腳與肩同寬放置地面預備。

棒式(1)

步驟2:用肚子和腿部的肌肉將身體從地面撐起,用雙手肘和腳趾支撐身體重量並保持呼吸,維持30秒。

棒式(2)

將棒式做好做熟,就可以來進行下面的變化式:

2 肘撐腳尖點地

肘撐腳尖點地 (Hip Plank)是一個腹部核心的訓練。利用左右腳內外點地來增強核心的力量。在執行途中,肚子要保持收緊,身體呈一直線,不可拱背或凹腰。初次嘗試者保持在原地即可。

步驟1:雙手肘撐,肚子收緊,雙膝呈跪姿打開,與肩同寬預備。

肘撐腳尖點地(1)

步驟2:吐氣時將雙腳往後伸直,肚子收緊,保持身體穩定。

肘撐腳尖點地(2)

步驟3:右腳腳尖上下點地,接著換左腳腳尖上下點地,左右輪替,做1分鐘。

肘撐腳尖點地(3)

3 棒式抬腿

棒式抬腿 (Single Leg Plank) 是一個腹部核心的訓練。利用左右腳上下抬離地面來增強核心的力量。在執行途中,肚子要保持收緊,身體呈一直線,不可拱背或凹腰。初次嘗試者保持在原地即可。

步驟1:雙手打開與肩同寬,雙腳伸直,肚子收緊,身體呈平行預備。

棒式抬腿(1)

步驟2:左右腳交替,向上抬舉,約30秒。

棒式抬腿(2)

4 肘撐上下推臀

肘撐上下推臀 (Hip Raise And Lower)是一個全身性的訓練。利用腹部的放下和升起加上四肢的支撐力量來加強核心和手臂、雙腳的力量,在執行此動作時,速度請放慢,讓四肢徹底伸展到。

步驟1:雙手肘撐,雙腳打開與肩同寬,肚子收緊預備。

肘撐上下推臀(1)

步驟2:腰部慢慢向下沉至地面,停留5秒。

肘撐上下推臀(2)

步驟3:腰部拱起,使身體呈三角形,停留5秒,重複動作,做1分鐘。

肘撐上下推臀(3)

做完這些基礎的棒式動作之後,我們就可以來挑戰一些較為複雜的連續動作囉:

5 進階棒式變化

進階棒式變化 (Plank Series)是一個全身性的訓練,也是平板式中較高難度的動作,結合腳尖點地、登山式及旋轉式來增強身體核心的力量。

步驟1:雙手掌撐,雙腳打開與肩同寬,肚子收緊預備。

進階棒式變化(1)

步驟2:肚子收緊,左腳、右腳互相交替,上下點地,相互交替,做10下。

進階棒式變化(2)

步驟3:肚子收緊,左腳彎曲,觸碰左手手肘,右腳彎曲,觸碰右手手肘,相互交替,做30秒。

進階棒式變化(3)

步驟4:回到雙手雙腳打開與肩同寬,肚子保持收緊。

進階棒式變化(4)

步驟5:左手彎曲抬起,身體向左側旋轉,停留10秒。

進階棒式變化(5)

步驟6:右手彎曲抬起,身體向右側旋轉,停留10秒,左右交替,做1分鐘。

進階棒式變化(6)

以上教學示範僅供參考,實際訓練狀況請依個人身體狀況自行斟酌。

運動星球

徒手訓練──核心篇

2016-12-15

核心肌群是身體軀幹肌肉群的總稱,是相當重要的肌肉,核心肌群主要負責維持上半身的許多動作,以及身體的平衡與直立,所以藉由訓練核心肌群可以減緩許多的肌肉痠痛,以及矯正身體不良的姿勢等。

核心指的是身體的中軸線,亦即我們俗稱的脊椎骨,而位於人體軀幹中心的肌肉群統稱為核心肌群。核心肌群包括背面的多裂肌、豎脊肌、腰方肌、臀屈肌 ; 正面的腹橫肌、腹內斜肌、腹外斜肌、腹直肌、髂腰肌等。其中腹橫肌和多裂肌屬於深層的核心肌群,特點為小、短、薄,且與脊椎相連,主要功能為維持脊椎的穩定。腹內斜肌、腹外斜肌、腹直肌、腰方肌、背部伸肌群、臀屈肌屬於淺層的核心肌群,特點為大、長,主要負責身體的前屈、後仰、左右扭轉。

由於脊椎與全身的脊髓神經叢相連,脊髓神經的傳導是由深層核心肌群發出再經過淺層核心肌群,然後才進入肌肉中,而大多數經過核心肌群的脊髓神經以下半身為主,所以強化核心肌群便可以增加膝關節的穩定度、下半身的力量和肌纖維的徵召能力。

下文將提供最基本也是最有效的十組核心肌群訓練的示範,並透過解剖圖解說明相關運用到的肌肉群。

1 仰臥下壓抬腿

訓練肌肉部位:腹直肌

STEP 1 準備動作

身體採躺的姿勢,雙手放在身體兩側,掌心向下。

STEP 2 正式動作

雙手往地面下壓,利用核心的力量將雙腿直直的抬起。

徒手訓練仰臥下壓抬腿

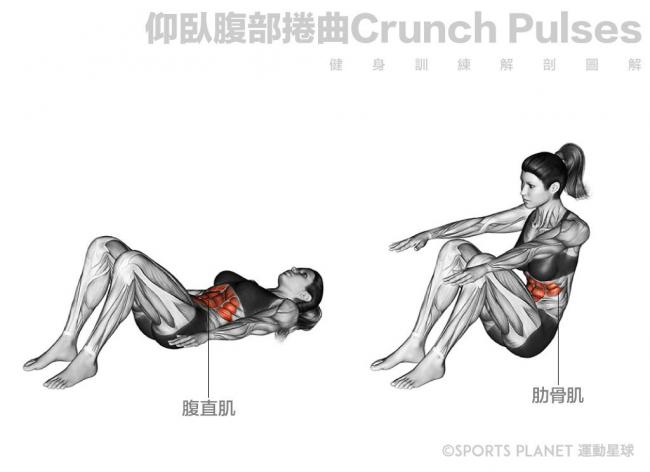

2 仰臥腹部捲曲

訓練肌肉部位:腹直肌、肋骨肌

STEP 1 準備動作

身體採躺的姿勢,雙手貼放在身體兩側,雙腳膝蓋彎曲。

STEP 2 正式動作

利用核心的力量將身體往前捲曲,起來時,雙手打直往膝蓋前方伸展。

徒手訓練仰臥腹部捲曲

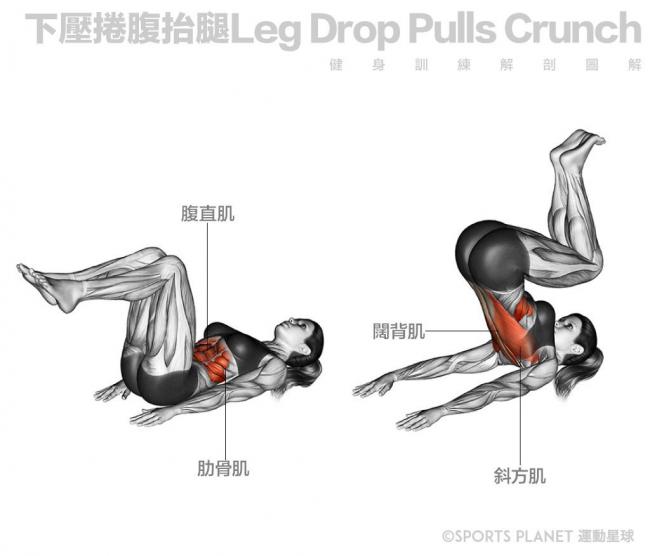

3 下壓捲腹抬腿

訓練肌肉部位:腹直肌、肋骨肌、斜方肌、闊背肌

STEP 1 準備動作

身體採躺的姿勢,雙手貼放身體兩側,將雙腿抬起後彎曲膝蓋呈90度。

STEP 2 正式動作

雙手往地面下壓,利用核心的力量將身體往上抬,越接近頭部越好。

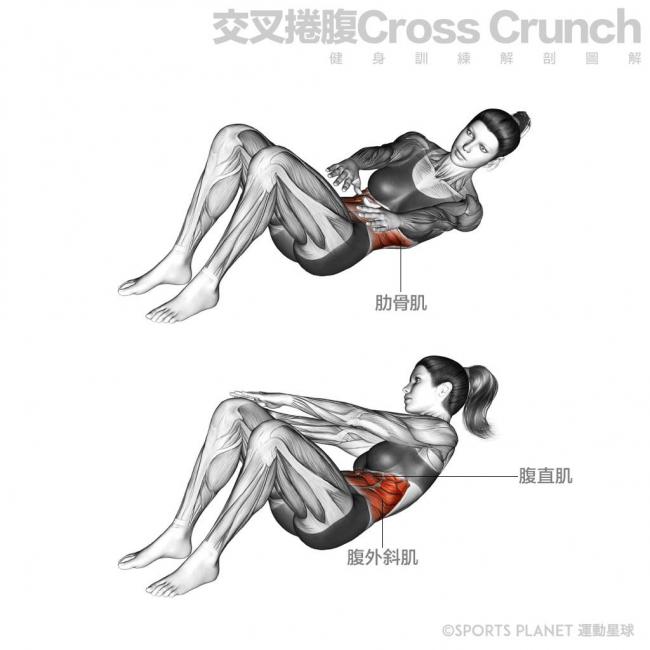

4 交叉捲腹

訓練肌肉部位:腹直肌、肋骨肌、腹外斜肌

STEP 1 準備動作

身體採躺的姿勢,雙手貼放在身體兩側,雙腳膝蓋彎曲。

STEP 2 正式動作

利用核心的力量將身體往前捲曲,起來時,將雙手打直往右邊膝蓋觸碰再躺下,再次起來時再將雙手打直觸碰左腳膝蓋。

徒手訓練交叉捲腹

5 捲腹抬腿

訓練肌肉部位:腹直肌、腹外斜肌

STEP 1 準備動作

身體採躺的姿勢,雙手貼放在身體兩側。

STEP 2 正式動作

利用核心的力量將胸部以下的身體往上抬,越高越好。

徒手訓練捲腹抬腿

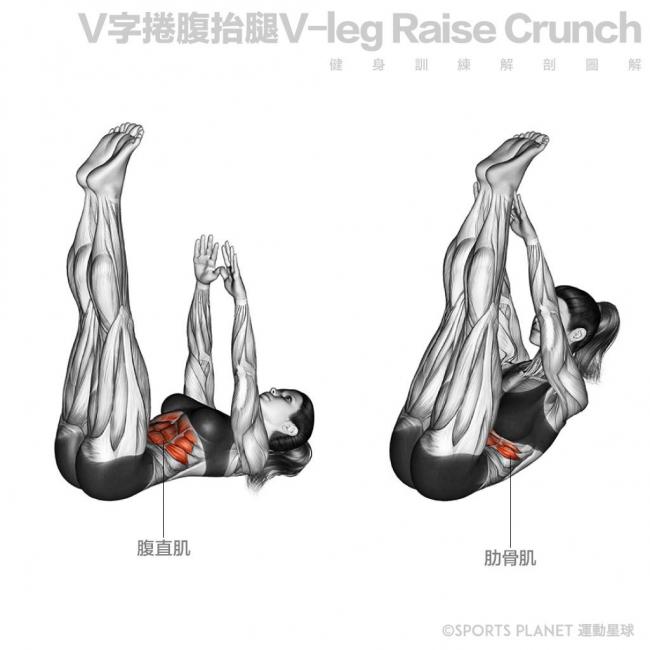

6 V字捲腹抬腿

訓練肌肉部位:腹直肌、肋骨肌

STEP 1 準備動作

身體採躺的姿勢,雙手與雙腳打直往上伸展。

STEP 2 正式動作

利用核心的力量將上半身、下半上往上伸展,雙手觸碰雙腿腳裸,呈現英文字母V一樣的感覺。

徒手訓練V字捲腹抬腿

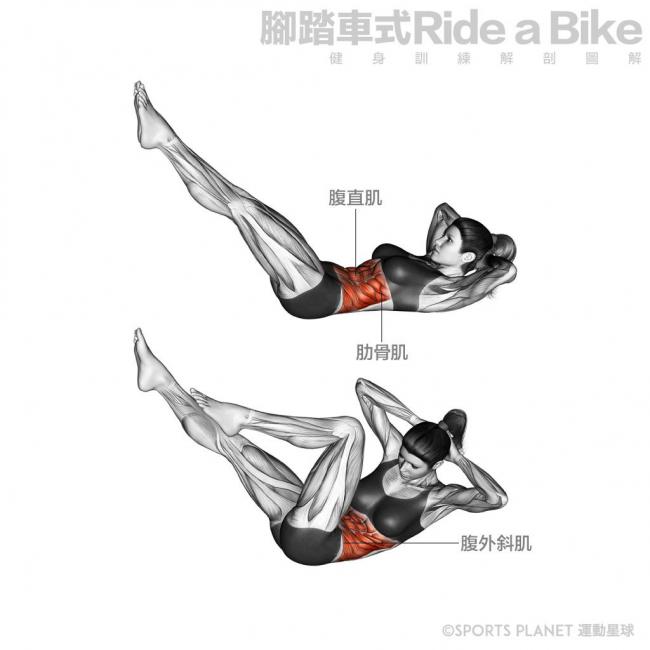

7 腳踏車式

訓練肌肉部位:腹直肌、肋骨肌、腹外斜肌

STEP 1 準備動作

身體採躺的姿勢,腰臀貼緊地面,雙腳抬起呈90度預備。

STEP 2 正式動作

利用核心的力量將肩膀帶動向右旋轉,右腳彎曲碰至右手手肘,不觸碰地面,再換邊讓左右輪替。

徒手訓練腳踏車式

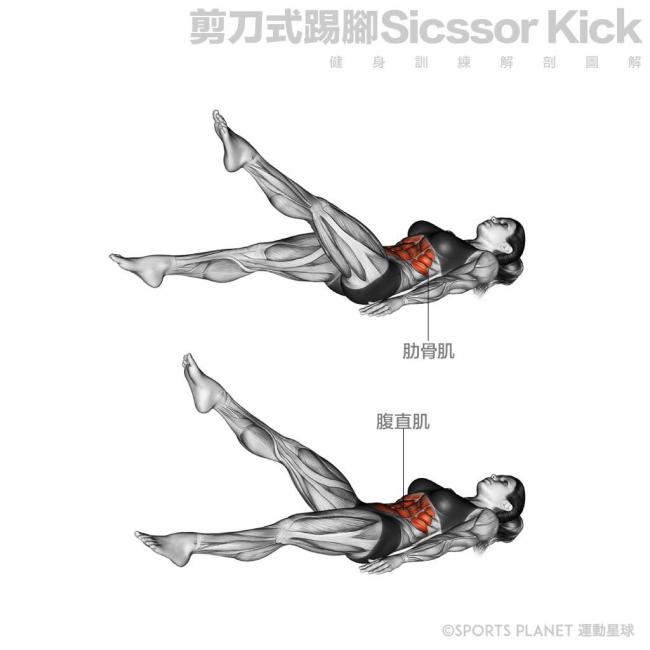

8 剪刀式踢腳

訓練肌肉部位:腹直肌、肋骨肌

STEP 1 準備動作

身體採躺的姿勢 ,雙手放在身體兩邊,雙腳及上半身微離地面預備。

STEP 2 正式動作

利用核心的力量將雙腳互相上下,如打水姿勢,左右上下交踢。

徒手訓練剪刀式踢腳

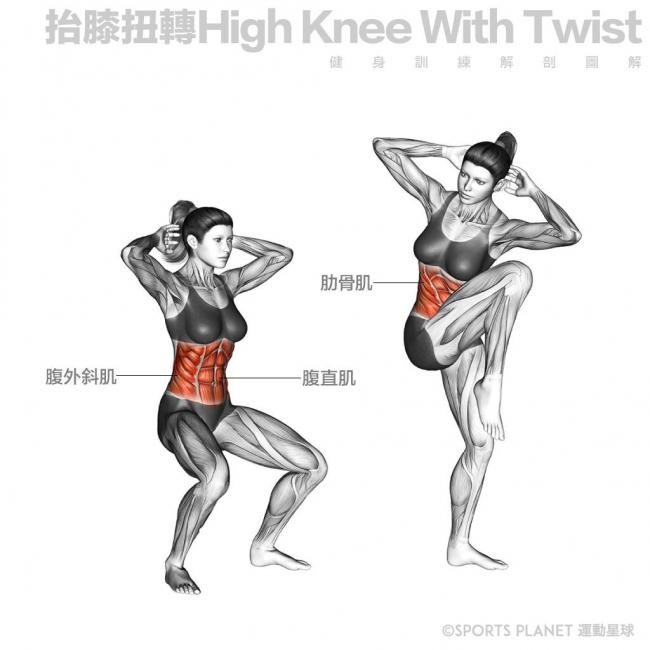

9 抬膝扭轉

訓練肌肉部位:腹直肌、肋骨肌、腹外斜肌

STEP 1 準備動作

身體採站姿,雙手抱頭,膝蓋微彎。

STEP 2 正式動作

將右腿抬起後,利用核心的力量將上半身往右邊旋轉再放下去,再次抬起右腿後,將上半身往左邊扭轉。

徒手訓練抬膝扭轉