運動星球

不可輕忽的不良睡姿 有可能是造成你腰部痠痛的元兇

2019-03-12

你是否常常覺得腰部痠痛不適?其實,會引起腰部痠痛的關鍵有很多,其中又以姿勢不良為絕大多數,其次,為不良的施力方式也會造成腰部痠痛的原因。然而,睡姿不良又是最多人容易忽略掉的一塊關鍵因素,根據亞洲脊椎期刊於2014年刊出一項針對3100人進行的睡眠情況調查顯示,有32%的人會因為背痛導致晚上睡不好,每天晚上至少會醒來兩次,研究中還發現背痛發生最嚴重的時間大多在晚上7點到午夜時分,這也是造成你早晨起床會腰痠背痛睡不好的原因。

不可輕忽的不良睡姿,有可能是造成你腰部痠痛的元兇! ©yaasa.com

不良睡姿是誘因?

根據美國克利夫蘭診所脊柱專家Santhosh Thomas教授指出:「現在並沒有太多科學證據顯示睡眠問題是引起背痛的主要原因。但是,失眠會影響人的心情和某些基本能力,而且失眠造成的疲勞會使人更容易感到疼痛。」,另外,美國國家睡眠基金會的研究也顯示,腰部的疼痛會影響睡眠品質,這將導致人整晚都處於淺度睡眠狀態而且會頻繁醒來,這樣的狀態就會使得睡眠和背痛處於一種惡性循環的狀態。因此,不良睡姿可能誘發背部疼痛,而疼痛也會反過來影響睡眠品質,最終影響身體健康。

不良睡姿可能誘發肩頸背之間的疼痛,更會影響睡眠品質!

趴睡容易後背痛

有許多的人都會採用趴睡的姿勢來入眠,然而,趴著睡覺可以說是最容易引起背痛的罪魁禍首?通常來說,當我們人體處於趴著睡覺姿勢時會使腰椎向前凸,同時,脊椎的曲線也會隨之彎曲讓背部的肌肉往前拉扯,無形中背部肌肉會過度受壓,長期如此容易導致背部疼痛。另外,當我們趴睡時脖子通常會扭向某一側,代表著頸椎也容易隨之扭曲,所以通常趴睡後人的頸椎與肩膀都容易感到痠痛不適。而上班族和學生午休時在桌上趴睡,建議挑選一個中間有洞的枕頭,以正向趴下、不壓迫口鼻為原則,避免頭部左轉或右轉,對脊椎造成的壓力相對較小。

大家最常見的趴睡姿勢,可以說是最容易引起背痛與頸部痠的罪魁禍首! ©The Sleep Judge

良好睡姿能緩解背痛

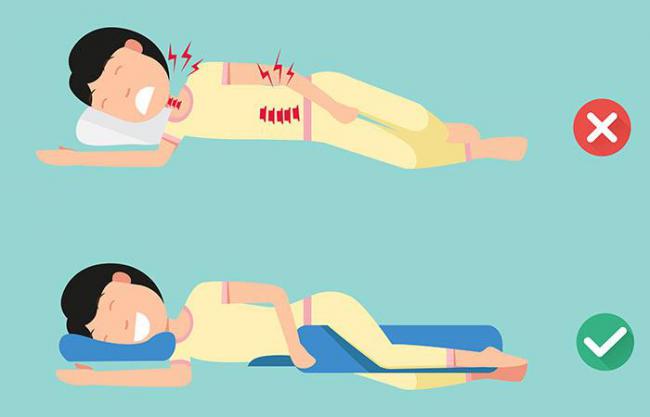

Santhosh Thomas教授建議:「可以利用一些小技巧緩解背痛,改善你的睡眠品質。」,例如:當我們仰臥時可以放一個枕頭在膝蓋下,使得脊椎能保持自然的曲線;另外,當我們趴睡的時候,可以在腹部放一個枕頭,來減輕背部所受到的壓力;而當身體側睡的時候,可以把腿稍微向胸部方向靠,並且放一個枕頭在兩個膝蓋中間。

可以利用一些小技巧緩解背痛,改善你的睡眠品質。 ©joelfjohnson.com

5種舒緩的睡姿

1.側睡手放兩側

側躺在身體左側可以讓頸椎處於一個自然的曲度,然後背部和頸部的疼痛就可以最大限度的得到疏解,這樣除了可以減輕背部與脖子的壓力和痠痛狀況外,還能減少打呼的情況。

2.正躺手放兩側

當我們身體平躺的時後,頸椎與脊椎將會得到穩定的支撐,就能避免脖子與背部的痠痛,同時,手臂自然放置於身體兩側,也可以有效的減少肩膀的壓力。

3.正躺加小枕頭

原本正躺手放兩側的姿勢,就已經可以讓頸椎與脊椎得到穩定的支撐,但如果你還是會有下背痠痛的現象時,可以在膝蓋下放一個小枕頭讓下背部維持自然曲線,另外,還可以將一個毛巾捲起來放在背部作為支撐。

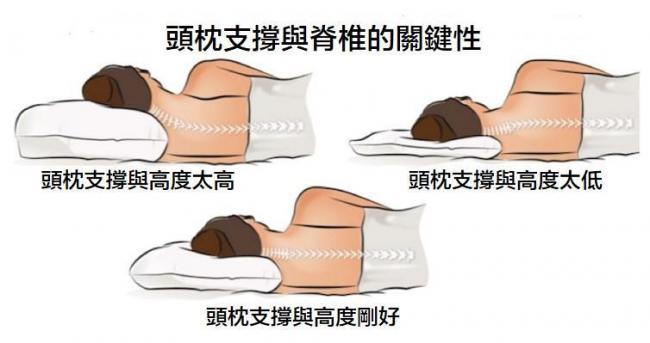

除了要有良好的睡姿之外,頭枕高低也會影響脊椎! ©Juicing for Health

4.朝左側睡加小枕頭

如果側躺的睡姿還是無法緩解背部痠痛,可在兩腿膝蓋處夾一個枕頭讓下背部壓力獲得緩解,同時,手臂不要伸直否則會導致肩膀與手臂更多的負擔。

5.趴睡小枕頭墊腹

趴睡是比較不建議的睡姿,但如果你無法改變別的睡姿時,記得在盆骨處放置一個枕頭幫助你維持下背部的位置正確,如果還是感覺下背痠痛得話,還可以在胃部放置一個小枕頭。另外,如果這個睡姿讓你覺得上背部不舒服,可以試試看睡覺時頭部不要墊枕頭。

資料來源/draxe、yaasa

責任編輯/David

優活健康網

經常閃到腰是這塊肌肉太弱!醫師教你超簡單護腰訓練4步驟

2024-03-06

「醫師,我以前從來沒有閃到腰過,結果光今年就閃了3次,好像有了第1次之後就會一直來!」有病患在診間詢問醫生,疑惑為何閃到腰會一直反覆發作?骨科醫師提醒,若經常閃到腰,要小心這可能不是巧合,而是核心肌群中的「這塊肌肉」沒有完全復原,並建議可透過「腹橫肌收縮」運動來訓練腰部核心肌群,保護腰背、脊椎。

骨科醫師提醒,若經常閃到腰,要小心這可能不是巧合!

事實上,「閃到腰」是背部肌肉拉傷的一種,通常是在突然變換姿勢時,因背部肌肉施力不當所導致,例如從床猛然起身、快速轉身,或是彎搬重物要直起身來的瞬間等,好發於各個年齡層的成年人,症狀較多是腰部單側疼痛。

反覆閃到腰 因核心小肌肉沒復原

閃到腰的嚴重程度因人而異,根據肌肉拉傷的嚴重程度,會有不同的疼痛程度,輕微的拉傷,可能只需要稍微休息一下就不痛了,但嚴重時可能必須躺下休息才能緩解疼痛,而且疼痛會持續好幾天,等待肌肉拉傷、發炎慢慢復原。

台中光田綜合醫院骨科主治醫師嚴可倫在臉書粉絲頁發文表示,很多人閃到腰,在疼痛症狀減退之後就以為「好了」,但脊椎附近有許多深層的核心小肌肉,負責穩定脊椎,閃到腰之後,這些小肌肉可能沒有正常運作,所以就會容易再次閃到。為了避免這種情況,建議患者做一些簡單的核心訓練,讓這些小肌肉「重開機」一下。

「腹橫肌收縮運動」4步驟護腰背

嚴可倫建議,在家可做超簡單的「腹橫肌收縮運動」來訓練腰部核心肌群,達到保護腰背、脊椎的效果。他補充,想了解這種運動的簡單程度,其實也能用「仰臥不起坐」來形容,以下教民眾動作步驟:

1.平躺,脖子下可以墊個枕頭或毛巾,雙腳屈膝、腳踩在床上。

2.肚臍內縮(就是傳說中的縮小腹),感覺腹肌微微用力。維持5~10秒,重複10次。

3.進階版:在肚臍內縮的情況下,雙腳交替踏步,重複10下。(注意踏步時要維持肚臍內縮,然後不要憋氣。)

4.在躺姿執行腹橫肌收縮沒有問題後,可以嘗試再各種姿勢(站著、坐著都可以),以及活動中(像是走路的時候)搭配腹橫肌收縮運動。

有不少民眾會問:第4步驟的「各種姿勢」,有沒有包括半躺在沙發上看電視?嚴可倫強調,這種姿勢雖然一時很舒服,但是會讓脊椎呈現大角度的彎曲,很容易造成腰跟背的傷害,還是應該要盡量避免。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

良好的睡眠品質將是影響增肌與減脂的關鍵因素

2020-12-25

有在健身的人都會知道充足睡眠的重要性,雖然你每天都會上床睡覺,但你有認真的感受自己的睡眠品質嗎?睡眠的品質比睡眠的長短咬來的更加重要,它可能也是你增肌減脂成敗的關鍵因素之一,這篇將透過幾個小方式讓你除了睡眠時間之外也能增強睡眠品質,並提升健身的訓練效率。

透過幾個小方式讓你除了睡眠時間之外也能增強睡眠品質,並提升健身的訓練效率。

4點提高睡眠品質

1.相同的時間上床

這是給自己培養的一種習慣,久而久之你的身體就會記住這個時間,在這個時間就會快速入睡,並且能夠快速的進入深度睡眠狀態。

2.在正確時間運動

運動能夠改善睡眠這是我們都知道的事,不過建議大家先找好自己適合的睡眠時間,在自己精力最充沛最清醒的時候進行運動訓練,並且最好是在上床睡覺的1小時前,這樣運動完稍做放鬆然後入睡效果最佳。

3.睡前不要吃東西

有很多人會在睡前習慣吃一點小零食,這樣不僅會給我們的腸胃造成巨大壓力之外,根據科學研究表明,在睡前攝入高脂肪會減少夜間快速眼動時間,也就是我們的深度睡眠時間。

4.睡前30分鐘停止用手機

現代人對於手機的依賴一直到睡前都捨不得放手,其實這是一種會影響睡眠品質的壞習慣,由於現在大多數電子產品螢幕都會發出一種被稱「藍光」的光,這些光會抑制身體褪黑素的產生,從而影響我們的睡眠質量。

更快入睡的技巧

1.睡前6小時避免咖啡因

大家都知道咖啡因會讓我們神志清醒,這就是為什麼很多人在工作之前會習慣喝杯咖啡,但這個習慣放在睡前就十分的不好,這是由於咖啡因會讓我們的身體時刻處於警戒狀態,特別是對於咖啡因比較敏感的人在睡覺前6小時左右就要控制咖啡因的攝入,才能更快的入睡。

2.睡前放鬆自己

如果你是那種不容易睡著的人,那麼可以在睡前做一些放鬆自己的事。例如看看書、聽聽歌或者用溫水泡個腳,這些都是能放鬆身體加速入睡的好方式,等到有睡意就立刻上床讓自己快速入睡。

3.臥室保持黑暗和涼爽

漆黑一片的空間會加速我們的睡眠,特別是對於睡眠不太好的人來說,稍微一點光亮就很可能影響入睡,這些人在睡覺的時候可以戴上眼罩,因為戴上眼罩後,我們的眼睛就會處於完全的黑暗當中可以幫助我們更快地進入睡眠狀態。另外,科學研究表明,睡眠時的環境溫度最好是在16-19度之間,除了可以降低身體的溫度之外,還能更有效率的提高睡眠品質。

資料參考/draxe、healthline

責任編輯/David