運動星球

學生體能和注意力好,進高水準學校機會高 專家:運動是關鍵

2022-07-08

德國 2022 年新研究證實,有良好身體健康及注意力的小學生,在中學時進入較高水準學校就讀的機會較高。而我國董氏基金會 2020 年以六都青少年為對象進行調查發現,17.6% 受訪者有明顯憂鬱情緒需專業協助,有固定運動習慣者「情緒穩定度」較高,且每週運動天數越多、時間越長者,運動後心情變好的比例越高。暑假期間遇上疫情,不知道是否該讓孩子出門多活動嗎?教育部體育署和董氏基金會提醒,即便居家時間長,還是要引導孩子養成每週 150 分鐘的規律運動習慣,促進提升注意力與生活品質。

學生體能和注意力好,進高水準學校機會高 專家:運動是關鍵

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明,根據董氏基金會的歷年調查結果,常把運動作為紓壓方式的青少年,近八成三覺得運動後心情有「變好」。此外,根據由德國慕尼黑工業大學運動與健康科學系學者發表於 2022 年《臨床醫學雜誌》的研究指出,身體健康的孩子自我感覺較好,注意力及生活品質也更好。該研究樣本包括了 6-10 歲共 6,533 位學童,實際測量體能狀況、注意力,及搭配問卷調查其健康生活品質,結果發現,男孩在體能測試表現較好,但女孩在注意力及生活價值觀的品質表現更好;且具有良好身體健康及注意力的小學生在中學時進入較高水準學校就讀的機會較高。

葉雅馨表示,求學階段的學生均面臨各式的壓力,當無法適時紓解時就易引發憂鬱情緒,上述研究再度證實早期階段運動習慣養成對心理健康的正面影響。

運動會增加腦內啡等產生愉悅感的腦部化學物質的分泌,也可以將注意力從憂慮中抽離

衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采說明,雖在實證上憂鬱、焦慮與運動間的連繫並不完全清楚,但的確顯示運動會增加腦內啡等產生愉悅感的腦部化學物質的分泌,也可以將注意力從憂慮中抽離,擺脫導致憂鬱和焦慮消極想法的循環,此外,運動能改善體適能,促進社會互動,是紓緩負面情緒較健康的方法,可以說運動是憂鬱症和焦慮症很好的保護因子。

根據美國梅奧診所的說法,每週若進行 3-5 天、每天至少 30 分鐘的運動,可顯著減輕憂鬱症狀。然而對憂鬱症患者來說,開始例行運動可能不容易,因憂鬱症狀會降低能量、增加疼痛知覺,影響睡眠,導致運動的動力減少。陳質采建議可從每天步行 5 分鐘,或從事瑜伽等任何喜愛的運動開始,隨著這樣的活動越來越成形,將會期待,進而享受這過程,這時再進一步將運動時間逐步拉長。

即便在疫情期間,孩子也應養成每週 150 分鐘的規律運動習慣,促進提升注意力與生活品質

董氏基金會多年來持續於校園推廣運動紓壓方案,鼓勵兒童青少年將運動作為正向積極的紓壓方式,有效改善負面情緒,結合熱心企業如台塑企業、長庚科技大學、維他露基金會、欣中天然氣…等共同推展校園跑步方案,與教育部體育署合作進行校園運動紓壓方案,幫助學童養成達到每週課後運動 150 分鐘的習慣。這段時間學生雖因遠距教學無法在校園運動,但參與運動紓壓方案的同學有人在家跳繩、也有人搭配居家運動 app,邊做運動邊遊戲,增添不少樂趣。葉雅馨建議,學童運動習慣養成需要父母從旁的引導及陪伴,父母可以先探索孩子喜好選擇運動,循序激發他們對運動的興趣,用「玩運動」開始,從不排斥、逐漸喜歡到變成習慣,父母也應以身作則,與孩子一起運動增進親子關係。

體育署與董氏基金會設計推展「樂動紓壓 5 招」,短短 3 分鐘就能達成提升心率及全身伸展的運動,正好做為維持運動量的運動項目,動作有趣容易記、室內室外都能做。

資料來源/董氏基金會

責任編輯/Dama

運動星球

不可忽略的小腿肌訓練與拉伸技巧

2018-10-17

大家都知道小腿肌肉是個存在很多矛盾的地方!有的人會希望它可以變大或練出肌肉線條增加整體性,另外,也有人希望自己的小腿可以變細變小增加修長的感覺,其實,小腿肌與前臂肌肉是身體唯二極端情形的肌肉部位,想要讓它越發達取決於肌肉的長短,一般來說小腿肌越長越容易鍛鍊,所以,才會產生不用什麼鍛鍊小腿肌就很強壯的人或在怎麼練都練不壯的人,但如果你想要練出結實的小腿肌線條,就必須先了解它的構造與訓練方式。

想要練出結實的小腿肌線條,就必須先了解它的構造與訓練方式。

小腿局部構造與訓練:

小腿又可稱為小腿三頭肌(Triceps Surae),它主要有分為三個部位:

1 腓腸肌外側頭

2 腓腸肌內側頭

3 比目魚肌

最主要小腿肌是由腿部內外兩側的腓腸肌所構成,再加上位於小腿上半段的比目魚肌。而腓腸肌是屬於多關節肌,所以,只有在腿部接近完全伸直時才會訓練的到;比目魚肌剛好相反是屬於單關節肌,無論小腿是伸直或彎曲都會參與其中,一般來說腿部呈現90度彎曲坐姿時都是訓練這塊肌肉。

小腿又可稱為小腿三頭肌(Triceps Surae),它主要有分為這三個部位。 ©nonsolofitness.it

訓練前的重點提示:

對於想要來增加小腿肌肉大小的你,主要就是針對腓腸肌內外來做訓練動作,建議可以採用大重量與輕重量交錯的訓練方式來執行,但在於單組訓練時還是採用大重量低次數的方式先進行,再接著用輕重量進行訓練,這樣交錯的訓練技巧可增加小腿肌的反覆次數外,還能增加訓練的密集性。這裡要注意2點事項:1.每組先大重量在小重量,不可先小重量在大重量;2.做小腿肌力訓練時,不可借用大腿力量去抬起重量,必須要孤立性訓練。

對於想要來增加小腿肌肉大小的你,主要就是針對腓腸肌內外來做訓練動作,建議可以採用大重量與輕重量交錯的訓練方式來執行,但在於單組訓練時還是採用大重量低次數的方式先進行,再接著用輕重量進行訓練,這樣交錯的訓練技巧可增加小腿肌的反覆次數外,還能增加訓練的密集性。這裡要注意2點事項:1.每組先大重量在小重量,不可先小重量在大重量;2.做小腿肌力訓練時,不可借用大腿力量去抬起重量,必須要孤立性訓練。

完美的小腿肌訓練動作:

要說到小腿的訓練動作,就不能不說提踵(Calf Raise)這個動作。提踵說簡單點就是我們日常說的抬腳尖,但是和踮腳尖不同的是,我們為了能完全的拉扯到小腿的腓腸肌,我們需要先讓腳後跟騰空而在抬起腳尖時,能夠使腓腸肌完全拉伸進而達到最好的訓練效果。如同前言所說的腓腸肌是屬於多關節肌,所以,只有在腿部”接近完全伸直”時才會訓練的到,因此,站姿提踵是最能訓練腓腸肌的訓練動作。

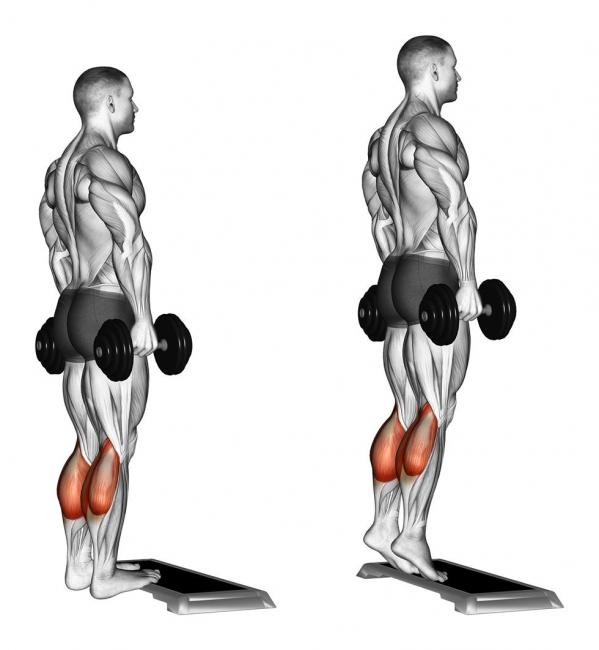

動作 1 站姿提踵(Standing Calf Raise)

這是提踵最常見的動作之一,一般來說我們都會使用啞鈴或史密斯來進行這項訓練,如果有專屬的站姿提踵訓練機就更好。當我們使用啞鈴或史密斯時,必須要在腳底部放置一塊槓片,主要是能讓小腿肌能側底伸展開來,然後運用腳趾的力量將重量推高並保持小腿肌在高點收縮1秒,然後再慢慢放下回到初始位置,要保證肌肉能夠被完全的拉長從而更好的刺激腓腸肌。當進行站姿提踵的時後為了避免腰椎前後擺動,全程請保持頭部直立,眼睛稍微朝上方看。

站姿提踵(Standing Calf Raise),主要訓練腓腸肌。

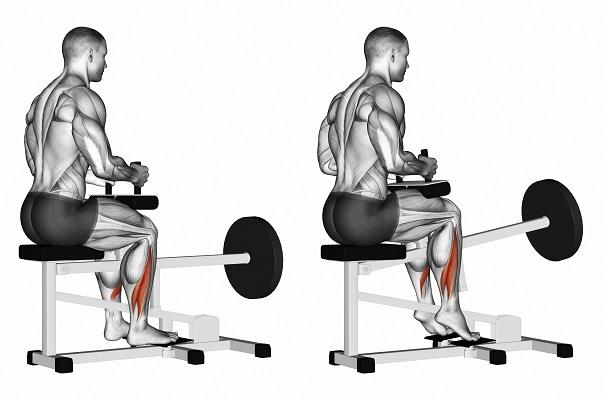

動作 2 坐姿提踵(Seated Calf Raise)

除了能訓練腓腸肌的站姿提踵(Standing Calf Raise)外,坐姿提踵(Seated Calf Raise)也是一個很好的選擇。站姿提踵需要維持身體的穩定,所以會運用到別的肌群輔助,而坐姿提踵則相對的較孤立你的小腿肌群(比目魚肌)。在進行坐姿提踵時要將前腳掌踩在踏板上,靠墊壓在膝蓋上放一點處(不能直接壓在膝蓋骨上),首先,讓小腿肌側底伸展接著用前腳掌的力量將靠墊推高,保持小腿肌在高點收縮1秒,然後再慢慢放下回到初始位置,進行過程中腳後跟盡可能抬至最高,下降過程中將阻力由大拇指移轉到小指;訓練過程中可以用手觸摸並注視小腿肌的收縮,感受肌肉的整體動作。

坐姿提踵(Seated Calf Raise),主要是在訓練比目魚肌。

拉伸小腿肌技巧:

在進行完提踵的訓練之後,你可以運用多種角度來伸展小腿肌肉,在伸展動作可以採用單腿或是雙腿操作的方式,首先,站直並於腳尖放置一個支撐物,例如槓片或階梯(支撐物的高度越高肌肉就伸展越多),維持腳尖朝上的動作並停留10-12秒。這裡記住一個原則,當腿伸直時主要是拉伸腓腸肌;而腿彎曲時則比目魚肌伸展的越多。

在小腿肌伸展動作可以採用單腿或是雙腿操作的方式。 ©Women's Health

結論:

雖然提踵是個很好的訓練小腿的動作,但是有些人一練小腿就容易抽筋,這毫無疑問在你訓練之前,小腿肌肉就處於較緊張的狀態,為了避免抽筋的現象你必須先放棄訓練,而是先去做拉伸放鬆它。總之小腿肌想要練得粗壯大重量的孤立訓練動作一定是要多做,另外,為了避免小腿抽筋我們還是要注意小腿肌肉的拉伸和放鬆,畢竟這是一個很容易抽筋的肌群。

資料來源/barbend、mensjournal

責任編輯/David

運動星球

太P力脊椎運動—保健脊椎,健康沒煩惱!

2016-10-06

脊椎運動起源

脊椎是人體的主要架構俗稱"龍骨",是人體最重要的骨髓。它貫穿我們的神經傳遞,從大腦到末梢環環相扣。

太P力脊椎體況管力運動(Spine Exercise of Taichi+Pilates+Body Mechanics,簡稱TPM)即在於綜合基礎理論從人體生理解剖學、運動生理學及物理學的知識,重新詮釋太極導引(Taichi Dowing)之鬆沉勻柔的肌肉旋轉精神、彼拉提斯(Pilates)核心肌群肌力穩定訓練、身體力學(Body Mechanics)運用力學原理维持和控制身體的的平衡。

而TPM脊椎穩定運動一直是十分受重視的姿勢不良改善運動,其強調將一個肌肉功能有肌力和柔軟的對稱訓練,使脊椎藉由脊柱四週的肌肉,多裂肌群收縮控制使之保持在最穩定的、中間的及平衡的人體垂直線,在此體態下進行所有的工作或日常活動。

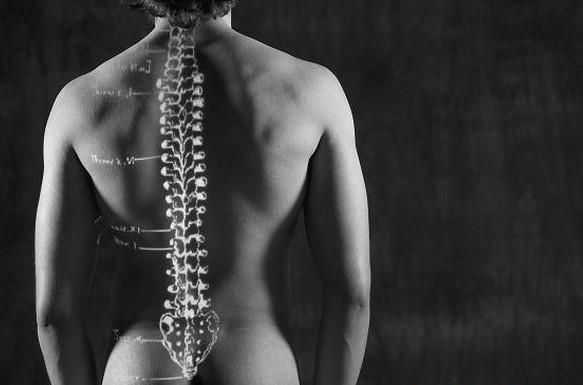

脊椎的構造

脊椎有這四個生理彎曲形態分為頸椎、胸椎、腰椎以及尾椎。脊椎作用是承載人體重量。對於身體的壓力以及五臟六腑都能提供足夠的保護,而為了達到更好的平衡重量壓力以及保持足夠的彈性而產生。而脊椎承受了人體重量的絕大部分壓力,如果我們背部的大肌群沒力氣將我們脊椎拉回正確的位置,這樣會造層駝背,而駝背會間接影響到椎間盤,使我們身體失去平衡。

脊椎 ©life.ettoday.net

而人類的壽命平均約80歲,我們並非能一直依賴外在的協助,需要達到自我的身體肢體平衡、肌力訓練、儀態美學、身心靈全方位照護才能讓身體更健壯。當我們在日常活動時,常常會略到我們的脊椎,脊椎生病後我們也沒意識到,當脊椎生病後會導致內臟病變以及後續身體上的疾病。

而從上小學6歲開始,小朋友的脊椎已經嚴重歪斜和背肌張力失衡,從開始背書包上學開始寫功課到做報告、看黑板到成年開始用平板電腦,十幾年的生活錯誤姿勢養成了這些慣性動作。當人體長時間處於某一特定姿勢,例如:長時間打電腦玩手機、翹腳、坐姿不正確…等等,或精神長期處於緊張狀態,這些生活中的動作長時間累積下來,會造成椎間盤錯位、異位,椎間板凸出,甚至於脊髓神經被壓迫後產生腫痛與萎縮。再來會延伸到我們全身五臟六腑各部位,而導致酸痛及各種疾病,例如:失眠、頭痛、高血壓、心臟病、坐骨神經痛、腰酸背痛、便祕、排尿困難、造血功能失常、呼吸困難、胸悶、倦怠等等…..多種病症。

孩童從6歲開始就背包包 ©pricerunner.dk

脊椎病不限制於任何年齡,上至兒童下至老年人都有機會發病。但我們可以透過太P力脊椎運動去達到身體與脊椎的互動。我們需由基礎的脊椎中線穩定訓練中,找到自己最正確的脊椎位置以練習控制穩定肌群,進而在重複練習多裂肌群肌纖維長度和韌性下,藉由重覆練習以期建立大腦中正確的運動模式。脊椎運動以"安全"為最重要的依據、安全角度需在人體中線角度進行、脊動墊簡易掌握力學的中央點。

趕緊預防以及保護我們的脊椎,避免在脊椎生病後導致一堆可怕的疾病跑出,到時候不僅要花上一大筆錢治療還會對傷體上有更大的傷害。

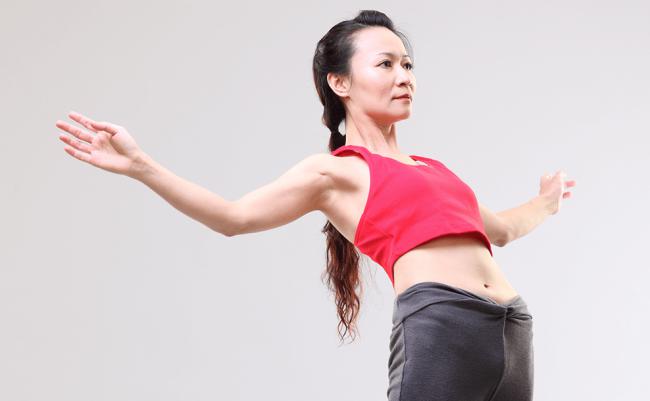

太P力脊椎運動創辦人楊琦琳老師,原本的工作來自台北榮民總醫院臨醫護,曾經也任職過松山醫院加護病房護理師,在2000年長期在醫院輪值夜班身體狀況開始出現一些毛病,進而開始接觸太P力脊椎運動,透過太P力運動改善身體上許多機能,讓身體更健康,整個人容光煥發。

脊椎運動創始人—楊琦琳老師