優活健康網

手指麻痛竟然變成肌肉萎縮!醫師警告「手肘隧道症候群」出現的3個症狀

2024-10-03

手部麻刺又無力,小心手肘隧道症候群!33歲陳小姐是一位上班族,工作上常常需要搬運沉重的文件和書籍,這1年多來她開始出現左手前臂痠麻和手指頭無力的症狀,拿在手上的東西常常不小心掉落到地上。診所一開始診斷是頸椎的問題,然而做了5個月的復健依然沒有改善,手掌甚至開始出現肌肉萎縮的現象⋯

後續,陳小姐來醫院骨科門診就醫,經醫師詳細檢查後發現,陳小姐在左手肘的尺神經受到壓迫,由於神經壓迫的症狀已經相當嚴重,除了痠、麻、痛以外,也已出現有手掌肌肉萎縮凹陷的「爪狀手」的情形。經過積極的減壓治療與復健,陳小姐萎縮的肌肉已經恢復,現在已經回到工作崗位中。

尺神經壓迫導致受損

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科部部長黃贊文說明,「手肘隧道症候群」是上肢常見的神經壓迫症狀,由於尺神經在手肘處的位置非常表淺,因此很容易受到傷害。

手肘隧道受到直接撞擊時容易造成急性尺神經發炎,若是長時間以手肘關節做倚靠的動作、工作常要提重物,或是需要長時間的將肘關節維持在屈曲的位置時,則會導致慢性的尺神經壓迫而造成神經受損;如果未及時治療,可能導致不可逆的神經損傷,進而影響手部功能。

手肘隧道症候群好發手部

仁愛長庚合作聯盟醫院運動醫學中心醫師徐振恆指出,雖然手肘隧道症候群可能會在手肘部位引起疼痛,但大多數症狀是集中在手部,常見的症狀包括:

無名指、小指的麻刺感

手部肌肉萎縮、無力

手指協調動作變得困難

許多患者抱怨在進行精細動作,如使用電腦或書寫時會有障礙,除了理學檢查以外,醫師也會安排神經傳導檢查來進一步確認是否為手肘隧道症候群造成的尺神經病變。

出現「爪狀手」則建議手術

徐振恆進一步說明,手肘隧道症候群的治療方式包括保守治療和手術治療。對於症狀比較輕微的患者,如果尚未出現明顯感覺異常和肌肉萎縮無力,可以選擇保守治療,包括服用消炎止痛藥來改善局部發炎腫脹,睡覺時使用副木固定以免手肘過度彎曲等,都有機會自行緩解。

不過,當保守治療無效或已出現手無力、肌肉萎縮甚至有明顯的「爪狀手」時,尺神經的減壓手術治療則成為必要選項。

徐振恆建議,現代社會的工作壓力大,車貸和房貸等經濟負擔沈重,民眾在辛勤工作拼經濟的時候也要特別注意自己的身體健康狀況,若發生手肘麻痛無力和無名指、小指無力症狀時應及早就醫,進一步檢查與治療。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

一分鐘認識林書豪的右膝髕腱斷裂

2017-12-29

台裔球星林書豪在NBA新球季首場比賽傳來噩耗,他在第四節4分53秒飛身上籃落地後,不慎造成右膝受傷。他痛苦地掉下眼淚,並不停地喊著「我玩完了」。其實,這並不是他第一次受傷了,從2013年11月到今天,林書豪至少有過12次的受傷史,前11次受傷讓他總共缺席了64場比賽,再加上上季就已飽受傷勢所苦的他再度受到嚴重打擊,經診斷後林書豪的右膝為髕骨肌腱破裂,球季恐提前報銷。

一分鐘認識林書豪的右膝髕腱斷裂 ©sportscanyon.com

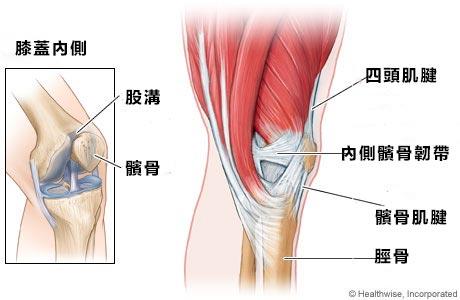

髕腱是連接髕骨(即膝蓋骨) 與小腿脛骨之間的肌腱。當它受傷或發炎,就叫做髕腱炎或者髕腱破裂。髕腱在正常活動中扮演非常重要的角色,它能幫助你的肌肉控制小腿,這樣順利才能踢球、騎自行車和跳躍等。髕腱發炎在從事經常需要跳躍 (如籃球、足球、排球等) 的運動員中最為常見。因此,它也被稱為「跳躍者膝」。但是,無論是否經常跳躍,都有可能罹患此傷害。

髕腱斷裂是髕骨連接到脛骨的腱斷裂。髕骨腱的上部附著在髕骨的後部,髕骨腱的後部附著在脛骨前部的脛骨結節上。髕骨上方是股四頭肌(大腿前部的大肌肉),股四頭肌肌腱附著在髕骨頂部。這種結構允許膝蓋彎曲和伸展,使用基本功能,如步行和跑步。

髕腱斷裂有三種可能形式

1. 完全撕裂:完整斷裂時,肌腱完全與脛骨頂部分離,導致無法把腿部打直。當肌腱撕裂時,它會從膝蓋骨撕裂游離出一塊骨頭。

2. 部分撕裂:部分撕裂是指髕腱的一些纖維受傷斷裂,但是大部分仍然附著在髕骨後端的軟組織上。

3. 由髕腱炎引起的稱為(跳躍者膝)。髕腱炎是由於肌腱過度使用使得組織損傷而在中間發炎。這會導致肌腱功能減弱,主因來自沒有足夠的休息,以及過度跳躍或運動造成。

治療方法

1. 若完全斷裂需手術治療。治療髕腱的實質部斷裂,可用半腱肌或骨薄肌腱進行加強。髕腱實質部的急性斷裂,可用不吸收縫線進行連續的內鎖式縫合。

2. 如果肌腱是部分撕裂(沒有完全分離),則非手術治療方法就足夠了。部分髕腱斷裂的非手術治療是新一代一個生物工程。使用使用間質幹細胞移植以進行韌帶重建,這些幹細胞已在2010年的一項臨床研究被證明能夠對受損的動物肌腱進行修復。

手術後復建

在醫生的指導下進行循序漸進的運動訓練,或進行膝關節的功能鍛鍊。這對肌力的恢復和防止關節沾黏有重要意義。手術後,應該盡早進行股四頭肌收縮練習、踝關節幫浦等相關的腿部肌力訓練。

無論如何,反覆的微受傷易造成肌肉的虛弱及組織疲乏,最到最後就變得需要關節內組織吸收強大的力量。造成退化,最嚴重為韌帶斷裂。受傷的球員必須等待身體復原,期間便不能上場打球。因此,在養傷時,增強下肢肌力不僅有助提升運動能力,更能讓你在之後重返場上時避免再次受傷。

*本文由南崁旭康復健科院長侯鐘堡醫師審稿

責任編輯/瀅瀅

運動星球

治療偏頭痛 瑜伽效果為最佳首選

2017-09-13

就像許多其他病症一樣,頭痛是種症狀而非診斷的結果,因此應該在找出原因之後進行治療。頭痛有可能是因為壓力、鼻竇問題、高血壓甚至是沒吃午餐而引起的。根據部分資料顯示,頭痛總共有超過200 種類型,有些無害有些則會對生命造成威脅。美國頭痛基金會指出,將近四分之三的患者為超過一種頭痛所苦。

治療偏頭痛 瑜伽效果為最佳首選 ©rd.com

如果大家有以下的狀況,建議最好去看醫生:年齡超過50 歲,且出現與以往截然不同的頭痛;感覺腦袋有點糊里糊塗的(confused),或是因頭痛而在半夜醒來;任何視力上的改變;咳嗽或咀嚼會使頭痛加劇;頸部非常僵硬或/且發燒;被診斷出愛滋病、癌症或血栓且有頭痛症狀。請記住:非常嚴重的頭痛需要立即就醫。 至於偏頭痛、緊張性頭痛以及頸因性頭痛(頸部問題造成的頭痛),服藥都是標準的治療方法:包括服用一般的止痛藥,以及醫生開立的治療物。如果你的頭痛並非是某種潛在病因的症狀,那麼我相信瑜伽會有所幫助,研究也證明了這個事實。 用瑜伽來治療偏頭痛、緊張性頭痛以及頸因性頭痛對的效果最佳。

如果你是緊張性頭痛,不妨參考討論憂鬱的章節,因為裡面有許多化解壓力的資訊。如果你的頭痛似乎在每個月特定的時間出現,那有可能跟荷爾蒙有關,請參考經前症候群的章節。如果除了頭痛之外,你的牙齒及臉也會痛,那麼請參考感冒及鼻竇問題的章節。

可能誘發頭痛的因素

根據《臨床神經學手冊》上的統計,可能誘發頭痛的因素多達50種,其中有些引起的頭痛遍及各類族群。這些因素包括女性荷爾蒙、疲勞、日光、特定的食物或物質(像是咖啡因和加工食品內的硝酸鹽)以及氣味。諷刺的是,在某些情況下,明智地使用咖啡因可以幫助緩解頭痛。 因此仔細觀察自己的情況,找出可能會誘發頭痛的因素,並且盡可能避開它,是減少頭痛發生的好方法。譬如你知道自己很容易在月經來的時候頭痛,不妨做一些瑜伽姿勢來緩解,但除了節育及服用睪固酮外,你無法控制相關的荷爾蒙。至於你可以掌控的事情包括:獲得充足的睡眠、遠離可能誘發頭痛的食物(例如放太久的陳年起士或紅酒),還有喝酒要有節制不可過量。

緊張性頭痛成因和治療

美國頭痛基金會的一份研究報告顯示,緊張性頭痛是第二普遍的頭痛類型,僅次於偏頭痛。4 緊張性頭痛有可能是偶發的,也可能是慢性的,尤其是對女性緊張性而言。緊張性頭痛發生的頻率及強度都不一定,可能的原因包括壓力、疲倦、憂鬱或身體的病痛,有些人相信憂鬱是重要的原因。 緊張性頭痛的症狀,通常為輕度到中度,可能是腦部的活動以及臉部、頸部和頭部的肌肉所引起。症狀包括緊繃感(有些人形容像是被老虎鉗夾住頭)、肌肉僵硬、壓力感或擴散性的疼痛。許多人在頭痛的時候不會感到抽痛。大部分的人會在前額、太陽穴、後腦勺及頸部兩側感到鈍痛(與尖銳的刺痛感相反)。

如果你的頭痛跟焦慮有關,有可能會因此失眠;如果跟憂鬱有關,那你可能會在半夜醒來好幾次。 雖然已經有很多科學家針對緊張性頭痛的物理機制進行了研究,但仍需繼續努力。對於緊張性頭痛的一般藥物治療為服用市售的止痛藥及咖啡因。

偏頭痛成因和治療

有近3000萬美國人為偏頭痛所苦,根據美國頭痛協會資料顯示,女性發生偏頭痛的機率是男性的3倍,尤其是中年婦女與即將邁入更年期的女性最容易發生偏頭痛,還有低收入家庭的婦女也很常見。偏頭痛經常發生在家族成員中,可能具有遺傳性。 大家對於偏頭痛的症狀都不陌生:疼痛通常發生在頭部的一側,而且是一種「搏動性」(會有像血管搏動的規律性)的頭痛。有近4 成(39%)的偏頭痛患者表示,他們難受到必須臥床休息,而且經常一躺就是好幾天。在1998 年,美國人因為偏頭痛而躺在床上的累計天數竟然高達1.12 億天,而且醫療處理可能還幫忙拉低了數字。偏頭痛患者之所以需要臥床休息,是因為明亮的光線以及吵雜的聲音會增加不適感,而臥房內相對來說通常較安靜也較暗。視覺干擾是典型的偏頭痛症狀,而爬樓梯之類的身體活動,也可能讓疼痛惡化。噁心及嘔吐亦頗為常見,我有個朋友就會在偏頭痛發作時嘔吐,而且吐完之後頭就不痛了。

有將近兩成的人在偏頭痛發生前會有徵兆,這可算是偏頭痛即將發生的警訊。他們可能會看到閃爍的光點或線條,以及物體的形狀會改變,這些視覺干擾是因為短暫的神經細胞活動改變所造成的。患者可能會有視力模糊及視野缺損的現象,手臂及臉部可能會有刺痛感,以及出現語無倫次的狀況。這些症狀會使患者的身體及情緒大受影響,做一些能夠放鬆身體的瑜伽姿勢,尤其是那些特別適合偏頭痛的瑜伽姿勢,應該會有幫助。 當腦細胞受到刺激時,會使三叉神經分泌出化學物質,造成腦部表面的血管腫脹及發炎。這些腫脹的血管將疼痛訊息傳送到腦幹,腦幹處理後再把訊息傳送出去。

偏頭痛的人通常會在眼睛、太陽穴、臉部、下顎或頸部周圍感到疼痛,整個頭部會變得很敏感,甚至連刮鬍子或梳頭髮都變得很痛苦。 一份由阿拉巴馬大學頭痛治療及研究計畫所做的分析報告指出,情緒壓力、無法一覺到天亮的睡眠模式以及各種氣味,是誘發偏頭痛的主要因素;至於跟女性荷爾蒙及生理期有關的頭痛,會比其他類型的偏頭痛來得嚴重,持續更久且更難治療。不過在曼哈頓執業的整形外科醫生亞當.哈馬易,運用肉毒桿菌進行一種相當簡單的療程,據說療效接近9成。

根據美國頭痛協會資料顯示,女性發生偏頭痛的機率是男性的3倍 ©newhealthadvisor.com

頸因性頭痛,電腦族電視族常見

雖然醫界對於頸因性頭痛是否存在仍有些爭議,但我相信當頸部的許多小結構產生病變時,有可能會引起頭痛。根據一篇刊登在《刺胳針神經學》的文章指出,實驗室及臨床研究證實:由上頸關節及肌肉所引起的疼痛也算是頭痛,我自己就經常碰到有這類頭痛的病患。 當頸部的肌肉痙攣時,由於它們和頭皮及頭部的肌肉緊密連接,並且互相協調,因此通常會引起頭痛。

我認為引發頸因性頭痛的兩個最大因素,是退化性關節疾病(關節炎)以及不良的姿勢。頭的重量大約6 到8 公斤,相當於一顆保齡球或更重,當人們坐在電腦前、與人交談時、閱讀或看電視或開車時,常會不自覺地將身體往前傾。而椅子的曲線也成了使我們身體往前傾的「幫凶」;還有,我們對於感興趣的人與事物,常忍不住傾身關注。因此,各位不妨想像一下,如果當你坐在電腦前、看電視或通勤的時候,手裡都捧著一顆保齡球,手臂肯定會感到痠痛吧;而這就跟身體被頭部的重量拉著往前傾、盯住電視或某個人的情形是一樣的。由此可見,預防頸因性頭痛的方法之一,就是改掉不良的姿勢。挺起你的胸膛—也就是乳頭跟鎖骨之間的位置,可以使背部的小肌肉收縮,並讓頸部的肌肉放鬆,頭部必然會往後移至肩膀上的適中位置。

坐在電腦前盯著螢幕看,並不是一個自然的姿勢;這樣的距離即使是和親密的朋友交談也不會這麼靠近。身兼知名瑜伽老師、治療師、作家等多重身分的瑪麗.莎茲醫師(Mary Pullig Schatz)把這稱作「電腦距離」。如果你覺得自己在電腦前面工作時,身體往前傾的方式會影響到頸部的肌肉和關節,不妨配戴一副可以讓你看得更遠的眼鏡來幫忙改正姿勢。 由於頸部天生的結構即沒有多餘的空間,因此關節炎也會發生在頸部。頸椎關節離椎間神經孔很近,如果因為關節炎或發炎造成關節狹窄,那麼神經能夠迴轉的空間就變得極小了。對於這樣的狀況,醫生除了使用治療關節腫脹的藥物外,沒有其他的辦法;但幸好你的身體可以使用一種叫做PGC-1 alpha 的分子來自我治療。這是一種由身體自行產生的抗發炎物質,可以減少體內任何部位發生的腫脹。

持之以恆地練習瑜伽和太極拳之類的溫和活動,能促進肌肉釋放這種神奇的物質。 即使腫脹及疼痛持續不退,還是可以善用瑜伽來改善症狀,許多瑜伽姿勢有助於改善坐姿及站姿。由於篇幅的限制,我無法將所有姿勢都放上來,但你可以在我和艾倫.莎頓史托合著的《瑜伽與關節炎》(Yoga for Arthritis)第九章中(討論頸椎的章節)找到其他的姿勢。 第三種發生在頸部的病症並不常見,但如果你曾得過或曾經在別人身上看過它,你肯定不會忘記。這種病症叫做痙攣性斜頸,從字面上來看,就是指頸部因痙攣而扭轉。當一組肌肉群變得非常緊繃,進而迫使頸部扭轉時,就會發生痙攣性斜頸。造成頭部有時候出現抽搐性的轉動,或是轉動後停在不尋常的位置。坐姿扭轉式或其他任何一種扭轉式,可能會有幫助。由於這種病症會讓人非常痛苦,且非常頑強,你可能需要一位瑜伽治療師的幫忙,或是請醫生給你打一針,讓你能暫時減輕痛苦。

瑜伽對這種病症而言是非常珍貴的,它可以免除打針,或是永久減輕你的痛苦。 練習適當的瑜伽動作,對於所有的頸部不適,以及由頸部問題引發的頭痛,幾乎都有幫助。基本上,不論是為了改善姿勢或是關節炎,這都是運動學習上的問題。瑜伽可以改善頸部肌肉的柔軟度,增加關節的靈活度,讓關節可以更容易地用各種方式運動。瑜伽還能讓各個肌肉群間的協調更完善,使它們不會猛烈地相互拉扯。最後,就像對身體其他部位一樣,瑜伽可以促進頸部肌肉放鬆。

頸因性頭痛,電腦族電視族常見 ©gmrtranscription.com

桌椅上的橋式——治療頭痛最有效

這是我看艾揚格老師用過許多次的一個類瑜伽姿勢。某次上課時,有位學生在途中出現了嚴重的頭痛症狀,幸好他在做了這個姿勢10分鐘後便起身表示:「頭痛消失了。」艾揚格老師笑著說:「沒有人在做了這個姿勢後還會感到頭痛!」 當那位學員在做下述的伸展動作時,艾揚格老師全程都非常警覺地注意著那位學生,所以我也強烈建議各位在第一次做這個姿勢時,最好能請一位值得信任的夥伴來幫忙。因為這個伸展姿勢必須用漸進的方式讓頸部逐漸適應,才比較安全。

功效及原理:經由伸展腹部的肌肉,促使臉部及顱部肌肉放鬆。

姿勢分解:使用堅固的沙發、桌子,如果是一般的椅子,可拿條毯子覆蓋住椅子的一邊,這樣當你在做動作的時候會感覺舒服些。再拿另外一張椅子放在裹了毯子的椅子旁邊,面向桌子或椅子。 臉朝上躺下,頭部及肩膀上半部離開沙發(或桌子或椅子)的邊緣。讓你的夥伴坐在另外一張椅子上,並托住你的頭。請你的夥伴慢慢地將你的頭往下放,使它從肩部溫和地伸展;當你的頸部伸展到45度角時,停留大約一分半鐘。然後將手臂舉過頭,放在夥伴的手臂兩側,手掌朝上。

維持此姿勢約30秒,然後彎曲膝蓋,將身體稍微再往前推出去一些,或是請夥伴緩慢地將你的頭進一步往下放。身體繼續以每30秒前進2至3公分的方式往前移,直到肩胛骨下方三分之一的部位,到達桌子或椅子的邊緣。此時,你的頭及手臂會比先前更加往下傾斜。停留在這個狀態大約一到兩分鐘,讓地心引力伸展你腹部、胸部以及喉嚨的肌肉。然後你和夥伴一起將你的頭及手臂舉起,回到最

禁忌:腦或頸或椎動脈瘤、頸椎管狹窄症、二級以上頸椎向前位移或向後位移。

貼心提醒:將下胸椎及腰椎拱起可能會讓你感到不適,請盡量讓它們靠近桌子或椅子。

桌椅上的橋式——治療頭痛最有效

橋式——肩膀盡量遠離頭部

功效及原理:像上述姿勢那樣收縮中下背部,伸展腹部肌肉以及呼吸,似乎可以恢復腦部循環,並放鬆頭皮肌肉。

姿勢分解:仰躺在瑜伽墊上,手臂放在身體兩側,將另一張墊子摺好置於肩膀下方。膝蓋彎曲。吸氣的時候腳不移動,但在身體拱起離開墊子的時候,把腳向外推。換句話說,就是將膝蓋稍微打直,但腳不往外移動。這個動作會將你的胸部挺高到咽喉上方的位置。 將你的雙手放到腰部後方,雙手指尖相對。在身體穩住後,腳往下壓但不移動,讓它們遠離身體。用這股力道將身體托得更高,也使胸部挺得更高。慢慢地、均勻地呼吸。先將氣充滿肺的底部,然後到中間,使肺部向兩側,以及向內朝彼此伸展。然後將肺部頂端,也就是肩膀及喉嚨之間的位置,擴張起來。 不用特別去數呼吸的次數,只要持續呼吸直到你感覺舒服為止。

在你開始感覺不舒服的時候,就停止用這個方式呼吸。反向進行上述動作來退出姿勢:緩和腳部的壓力,雙手放開,然後把身體慢慢地放平。維持膝蓋彎曲一段時間,然後再把腿伸直坐起來。

禁忌:頸動脈剝離或其他頸動脈或靜脈病變、頸椎間盤突出症。

貼心提示:將肩膀往臀部的方向下拉,使肩膀遠離頭部,且離得愈遠效果愈好。

橋式——肩膀盡量遠離頭部

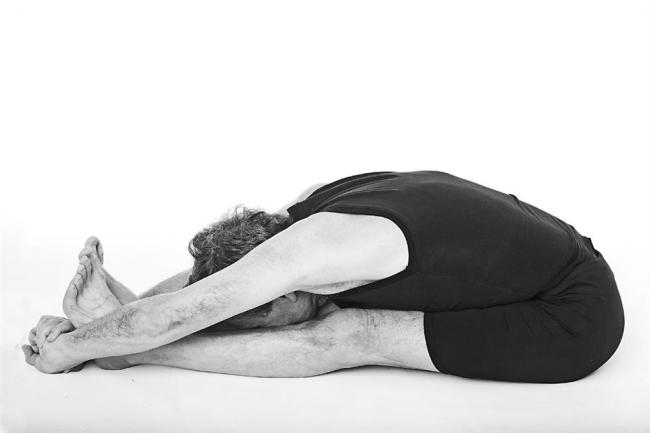

坐姿前彎式——頭皮和頸部自動放鬆

功效及原理:伸展膕旁肌,從高爾肌腱器產生神經訊號,讓整個身軀、頸部以及頭皮的伸肌放鬆。這樣的效果會在進入姿勢後90 秒內開始。

姿勢分解:坐直在一張柔軟的毯子上,膝蓋完全伸展開來,腳踝靠攏。吸氣的同時將身體垂直拉長。稍微彎曲你的背,吐氣的時候將身體從臀部(而非腰部)往前拉伸。當你往前傾的時候,雙手朝下往外延伸,在腳底前方用一手抓住另外一手的手腕。收縮股四頭肌以及大腿外側,讓大腿內側的膕旁肌及肌肉停止運動。 將顴骨俯靠在小腿上,使頭和肩膀往前伸(而非往下)。抓緊手腕,但放鬆手臂跟肩膀。讓手肘把你朝前往下拉,直到你的下巴能放在膝蓋下方的小腿上。安靜地呼吸。退出姿勢時,放鬆緊握的手腕,慢慢地起身,讓身體坐直。

禁忌:嚴重骨質疏鬆、腰椎間盤突出症、懷孕晚期、嚴重肩關節夾擊症候群。

貼心提示:許多人認為這個姿勢的重點是把頭靠近小腿,但那只是這個姿勢的副產品而已,應該想像成讓你的肚臍下沉到大腿間。坐姿前彎式的印度文原意是「西側極度彎曲」。瑜伽行者在進行體位法橋式時,傳統上會面向東方,所以這個姿勢的重點在身體背面。

坐姿前彎式——頭皮和頸部自動放鬆

斜面式——避免躺下角度過大

功效及原理:頭低腳高的姿勢可使分布到上半身的血液多過下半身。並改變上半身、頸部以及頭部大小血管承受之地心引力的力道。重新調整動脈小肌肉的張力通常可以舒緩緊張性頭痛及偏頭痛。

姿勢分解:仰臥,腿和身體放在斜堆的枕頭或靠墊上,或是用毯子或軟毛巾包覆的斜面板子上。最佳的傾斜度是35度。你的頭應該是水平的。臉部表情放鬆。你可以維持這個姿勢5至15分鐘。

禁忌:嚴重高血壓、動脈瘤或做過腦動脈瘤夾除手術。

貼心提示:在做這個姿勢時,躺下的角度過大反而會增加疼痛。最好是將身體抬高到35 度角,然後靜靜地感受全身從頭到腳的感覺。只要還在姿勢中,就從頭到腳,再由腳往上反覆檢查身體的感受。不要忽略了頸部、咽喉、臉部及頭部。

斜面式——避免躺下角度過大

書籍資訊

◎文字、圖片摘自寫三采出版, 羅倫‧費雪曼(Loren Fishman)著作《醫學瑜伽:結合醫學原理與瑜伽精髓的20種常見症狀自療法》一書。

原來,瑜伽可以幫助減重,

感冒不用看醫生,做瑜伽也可以好,

還有失眠免吃藥,做瑜伽就能讓你熟睡,

甚至連生理期都不用止痛藥,做瑜伽就會順順來!

這些,做醫學瑜伽通通會好轉!

◎曼哈頓醫療與復健中心醫師、哥倫比亞大學醫學院教授、榮獲《紐約雜誌》最佳醫師的羅倫.費斯曼醫師學習瑜伽超過40年,普立茲獎作家布羅德(William J. Broad)稱他是「瑜伽和醫學界的愛迪生」,費斯曼醫師整合西方醫學、科學實驗和東方瑜伽,透過自身經驗研究和千名病患實證操作,證實精選出的這些瑜伽動作能對症下藥。

•更多書籍資訊 請點此

◎文字、圖片摘自寫三采出版, 羅倫‧費雪曼(Loren Fishman)著作《醫學瑜伽:結合醫學原理與瑜伽精髓的20種常見症狀自療法》一書。

原來,瑜伽可以幫助減重,

感冒不用看醫生,做瑜伽也可以好,

還有失眠免吃藥,做瑜伽就能讓你熟睡,

甚至連生理期都不用止痛藥,做瑜伽就會順順來!

這些,做醫學瑜伽通通會好轉!

◎曼哈頓醫療與復健中心醫師、哥倫比亞大學醫學院教授、榮獲《紐約雜誌》最佳醫師的羅倫.費斯曼醫師學習瑜伽超過40年,普立茲獎作家布羅德(William J. Broad)稱他是「瑜伽和醫學界的愛迪生」,費斯曼醫師整合西方醫學、科學實驗和東方瑜伽,透過自身經驗研究和千名病患實證操作,證實精選出的這些瑜伽動作能對症下藥。

•更多書籍資訊 請點此