運動星球

台大教師餐餐先吃蛋白質 4個月減肥17公斤不復胖

2020-01-15

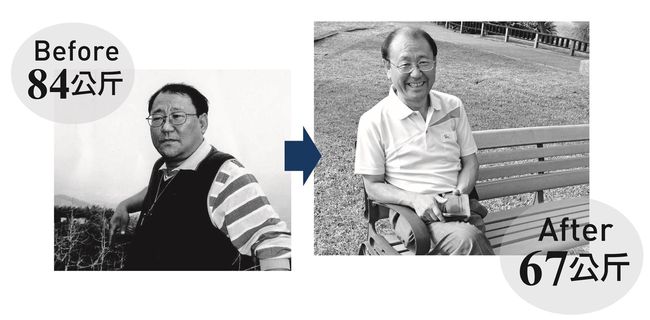

台灣大學營養課程教師洪泰雄推行「35921」飲食原則逾6年,他自己也曾以35921飲食法減肥,成功瘦下17公斤且不再復胖。飲食法其中一項重要原則,便是從蛋白質吃起,最後再吃碳水化合物,這方法不但增加飽足感,還能降低血糖,此法則更受《糖尿病治療》(DiabetesCare)期刊研究支持。

台大教師餐餐先吃蛋白質 4個月減肥17公斤不復胖

蛋白質要吃在碳水化合物前

我在擔任臺灣大學註冊組主任的20年間,因為行政事務多,每天上班忙碌,下班免不了應酬,三餐不正常,飲食也來者不拒。年輕時還有本錢亂吃,隨年紀愈來愈大,體重直線上升,健檢報告的紅字愈來愈多,飽受肥胖、高血壓和睡眠呼吸中止症之苦。

我透過代謝平衡飲食法與「35921」為原則,短短4個月就瘦了17公斤,將近10年來都沒有復胖。瘦下來之後,我在國內積極推行「35921」飲食原則,其中一項便是從蛋白質開始吃。

2010年,我以35921飲食法減重,成功瘦下17公斤,至今不曾復胖

其實,這種飲食法已經推行歐洲20國、約有35萬人在使用,此飲食法強調血糖值與胰島素的關係,以及六大類食物消化時間不同,證實「先吃蛋白質,後吃碳水化合物」能有效降低血糖。

2015年6月,由大衛麥克納米(David McNamee)在一項新的研究中發現,不同類型食物的食用順序,對肥胖族群的餐後血糖和胰島素水平有顯著影響。

對於患有二型糖尿病的人來說,重要的是在進食後維持正常的葡萄糖水平,因為如果血糖水平突然增加,其他併發症風險也會增加,包括動脈硬化和心臟病,最終可能導致死亡。

研究發現,在攝入碳水化合物之前吃蔬菜或蛋白質,是降低餐後血糖水平的有效方法。這項研究背後的人員希望了解這種關聯是否適用於典型的西方飲食:由蔬菜、蛋白質、碳水化合物和脂肪混合組成的膳食。

在這項研究中,11名肥胖的二型糖尿病患者持續服用二甲雙胍(一種有助於控制血糖水平的藥物),每隔一周以不同的順序吃同樣的食物。這樣,研究人員就可以觀察他們的葡萄糖水平是如何受到影響的。套餐包括恰巴塔麵包(拖鞋麵包)、橙汁、雞胸肉、生菜和番茄沙拉,配低脂調料和蒸花椰菜搭配奶油。

在研究的第一天,參與者被告知首先食用碳水化合物(恰巴塔麵包和橙汁),並在15分鐘後攝取膳食中的蛋白質、蔬菜和脂肪。實驗重複一週後,食物順序被逆轉,改為首先食用蛋白質、蔬菜和脂肪,並在15分鐘後消耗碳水化合物。

與首先食用碳水化合物相比,研究人員發現選擇先吃蔬菜和蛋白質,每隔30、60和120分鐘檢查時,葡萄糖水平分別降低了29%、37%和17%。此外,當參與者先吃蔬菜和蛋白質時,胰島素顯著降低。

亞隆(Aronne)博士提到,「基於此發現,二型患者能夠做簡單改變來降低全天血糖,並減少使用胰島素,小小動作能對他們的健康產生持久的積極影響。」

蛋白質啟動體內升糖素

每一種營養素的消化時間長短都不同,消化慢的先吃、消化快的後吃,才能增加並延長飽足感,維持餐與餐之間5小時的間隔。以食物消化速率來說,水果類是最快的,脂肪則是最慢的,把握進食的先後原則,才能平衡各類食物在胃部停留的時間。但除了食物消化時間,我們還需要考慮六大食物會啟動的酵素機制。

食物的消化排名

先吃餐桌上的肉(含蛋白質和脂肪),可以啟動體內分解蛋白質的消化酵素,胰臟會開始製造胰升糖素(glucagon)。升糖素又稱胰高血糖素,功用和胰島素恰好相反。升糖素是分解大分子成為小分子,釋放葡萄糖到血液中,胰島素則是將小分子組成和成大分子,讓血液中的葡萄糖進到細胞中,組成肝醣和脂肪,兩者的功能彼此抗衡。

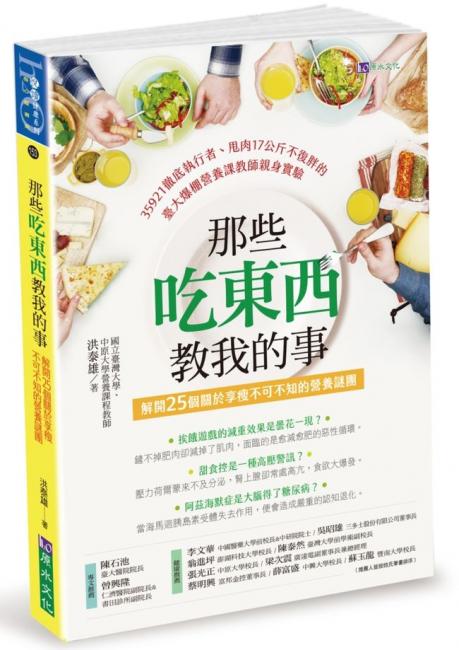

書籍資訊

• 圖文摘自原水文化出版,洪泰雄著《那些吃東西教我的事:解開25個關於享瘦不可不知的營養謎團》一書。

本書特色

35921徹底執行者、甩肉17公斤不復胖的

台大爆棚營養課教師親身實驗

解開25個關於享瘦不可不知的營養謎團

[挨餓遊戲的減重效果是曇花一現?]

鏟不掉肥肉卻減掉肌肉,面臨的是愈減愈肥的惡性循環。

[甜食控是一種高壓警訊?]

壓力荷爾蒙來不及分泌,腎上腺卻常處高亢,食欲就會爆發。

[過了發育期,生長激素還是很好用?]

生長激素是抑制肥胖、穩定情緒、提高睡眠品質的大功臣。

[阿茲海默症是大腦得了糖尿病?]

當海馬迴胰島素受體失去作用,便會造成嚴重的認知退化。

• 更多原水文化《那些吃東西教我的事》資訊 請點此

運動星球

斷食排毒、減重、防病好處多?專家:這6種人別輕易嘗試!

2020-03-12

許多人因為工作時間長,幾乎三餐不正常加上有吃消夜的習慣,此外,還會發現都有睡不飽以及身體常常不明原因痠痛,也一直感到很疲倦。隨後看了醫生才發現自己因為身體累積很多毒素,開始透過斷食來排毒,事實上,許多排毒飲食文章都會告訴你,透過身體斷食的方式,能夠達到治病及排毒的功效,甚至能夠調整體質,但是真是如此嘛?而且你適合嗎?

斷食排毒、減重、防病好處多?專家:這6種人別輕易嘗試! ©detoxandcure.com

根據中醫師表示人在吃東西的時候,腸胃會花很多時間去消化這些食物,一旦不進食,人體的消化需求下降了,代謝毒素的能力就會跟著上升;簡而言之,就是當身體不需要花很多時間來消化食物時,反而能夠刺激腸胃及其他器官,把多餘的脂肪及毒素排掉,因而達到治病與排毒的效果。雖然斷食可以讓身體有更多的時間來代謝老廢的物質,來達到治病及排毒的功效,但仍然有一些族群不適合斷食療法。因輕斷食施行方式較為簡單,對身體的影響並不大,所以一般人皆適合,但半日斷食、一日斷食,甚至是5日斷食、7日斷食,或是更久的30天、40天的斷食,以下這幾種族群都不適合:

胃功能不佳者

如果本身患有胃潰瘍、胃曾經開過刀的人,都不適合半日以上的斷食療法,以免造成胃酸分泌出現問題,引起病情的惡化。

©cn.depositphotos.com

腎臟病患者

以生理學的角度來看,超過24小時沒有進食後,身體會開始分解蛋白質當成能量來源,這時會使得體內含氮量過高,造成腎臟的負擔。因此,有腎臟病的患者不太適合斷食法。

©www.tn8.tv

糖尿病患者

對於糖尿病患者來說,這是完全不可以實施的,尤其是血糖過低的人,在嚴格進食的情況下,會讓身體產生有毒物質「酮酸」,造成酸中毒,引起昏迷或生命危險。

©eatright.org

孕婦、12歲以下的小孩及虛弱的人也不適合

對於孕婦來說,在懷孕時期需要許多營養來給寶寶攝取,如果斷食不僅會傷身,還會造成寶寶營養不良的狀況,然而對於小朋友來說,更是不行。在兒童時期,我們需要補充大量的營養來讓骨骼、肌肉以及身體器官獲得營養來茁壯,如果斷食只降低免疫力以及造成營養不良現象。

©hopkinsmedicine.org

痛風患者

痛風病患者在斷食情況下,也會使得細胞核被分解,體內尿酸會跟著升高。

©gout

看完以上敘述,專家建議以上六種人千萬不要斷食,以免造成營養不良甚至是身體負擔。

資料來源/常春

責任編輯/妞妞

運動星球

別毀了一杯能幫助運動的好咖啡

2016-05-19

隨手來一杯咖啡一定能讓你可以在運動前提振精神嗎?不當的研磨、保存以及沖煮、調製等過程,都能讓一杯能夠抗氧化的好咖啡變成不健康的飲料。

根據斯克蘭頓大學的研究,咖啡是美國人日常飲食中第一名的抗氧化劑。另外,越來越多的研究顯示,每日暢飲幾杯咖啡可以降低第2型糖尿病和阿茲海默症,甚至前列腺癌的風險。因此,繼續喝你手上的那杯美式咖啡吧。然而,咖啡這種飲料有一個陷阱:雖然任何咖啡都能提供一些回報,如果你想讓咖啡發揮它真正的魔力,你需要選擇正確的烘培方式、妥善保存,並以正確的方式沖煮,才能享受到咖啡提供的營養。下面是給你的四項咖啡沖煮建議。

圖片來源:beanbox.co

烘焙

在眾多的咖啡豆品類以及烘焙法中,淺焙是一匹黑馬。 「咖啡的抗氧化作用與綠原酸有關,將咖啡生豆加以烘焙,可將這些酸轉化成為更好的抗氧化劑,但是如果你繼續烘焙它們,這些成分會被破壞掉。」范德比爾特大學咖啡研究院的主任彼得・馬丁說。所以,買淺焙的咖啡豆來沖煮吧。而當你購買外帶咖啡,記得跟咖啡館點淺焙或單品咖啡較佳。

圖片來源:fairwaymarket.com

存放

美國「食品化學」期刊報導,烘焙咖啡豆會產生自由基,這些自由基會隨著暴露在空氣中的時間越長而增加。這會是一個嚴重的問題,因為隨著咖啡豆中的自由基增加,同時存在咖啡豆中的一些抗氧化劑會耗損在穩定這些自由基之中。所以,將您的咖啡豆存放在密閉容器中,直到你準備沖煮再加以研磨,一次磨剛好要煮的量即可;同一份研究報告指出,完整的咖啡豆相較於研磨好的咖啡粉有更少的自由基。想要沖煮出一杯口感滑順的好咖啡,請使用輾展式磨豆機,它能確保粒子的大小更均勻。

圖片來源:wallpaperscraft.com

沖煮

咖啡機很方便,但對於抗氧化劑來說,使用摩卡壺才是王道。義大利的研究人員調查了五種不同的咖啡沖煮方法,發現使用義大利摩卡壺這類的壺來沖煮,抗氧化劑的含量要比使用濾紙沖泡咖啡機要多一倍以上。覺得用義式壺煮起來太濃可以加一些熱水,以濃縮咖啡做出美式的喝法。

圖片來源:ptscoffee.com

調製

你如何調製咖啡?這是你的新答案:「黑咖啡最好,不要加糖或奶精,」彼得・馬丁說。「咖啡本身是非常有營養的,你添加任何物質都會減損黑咖啡的營養價值。」口味較淡的拿鐵咖啡可能不會增加多少卡路里,但來自克羅地亞的新研究顯示,牛奶會降低咖啡中抗氧化劑的含量。當然,如果你在咖啡中加糖或人工甜味劑,你只是加入了更多卡路里以及化學品。這裡有一個更好的辦法來處理苦味,可以加入肉桂粉的豐富咖啡的味道。(編按:一杯沖得好的手沖或單品咖啡,其苦味反而應該要不明顯才對。)

圖片來源:healthforeach.com