肱二頭肌彎舉時手肘要如何才正確?其實在一般訓練你其實可這樣做

2020-03-02

一般來說,如果想要訓練肱二頭肌時,我們最常做的動作就是彎舉。無論是槓鈴彎舉或啞鈴彎舉,都是大家最常見的訓練動作。但是你有想過這樣的動作是屬於多關節還是單關節運動?手肘因該要在前方還是後方呢?但當以往的訓練方式無法讓肌肉成長時,我們該怎麼樣來調整訓練策略?

普遍的觀念都認為要建立強壯的肱二頭肌,針對其肌肉群進行多關節運動是不可或缺的訓練方式,而槓鈴彎舉又是一個最適合肱二頭肌成長的多關節動作。一般而言,多關節運動的確是增進肌肉生長及強化肌力最有效的動作,但如果你採用這樣的訓練方式並沒有達到你設定的目標時,也不用太過於執著這樣的訓練動作。同時,我們傳統常見的肱二頭肌彎舉並非我們所認知的多關節運動,反而是屬於單關節運動的範疇之中。

定義多關節運動三要素

那為何我們的肱二頭肌彎舉是屬於單關節而非多關節運動?首先,你要知道多關節運動要符合下列三項要素:

1.必需要牽扯兩個關節的動作。但肱二頭肌彎舉在訓練的過程中,只會有肘關節有進行動作。

2.要跨越多關節的肌肉在進行所謂的多關節運動時,其中一端會產生收縮而同時另一端會延展,這樣對於肌肉的整體來說長度沒有太多的變化。然而,我們的肱二頭肌跨越了肩關節與肘關節,在進行彎舉的運動過程中靠近肘關節這端,會因為肌肉縮收而縮短,假設我們的手肘稍微抬高一點時,就會發現我們的肱二頭肌靠近肩關節處,也一樣會跟著縮短。簡單來說,只要兩端同時縮短無論肌肉是否有跨越兩個關節,這動作都還是屬於單關節運動。

3.多關節的運動基本上都是屬於一直線的軌跡形式,而單關節的動作軌跡比較屬於圓弧形;例如我們常見的肱二頭肌彎舉的軌跡。

傳統彎舉無成效?

當我們使用傳統的肱二頭肌彎舉訓練,能有效的刺激肌肉生長時,那你就不需要改變訓練的方式,只需要在成效不彰的狀態之下來做一點點調整就好。然而,傳統式彎舉的訓練並非是對肱二頭肌增大最佳的方式,如果要更有效率的成長就必需要在最佳的肌肉長度時進行訓練。

最佳的肌肉長度

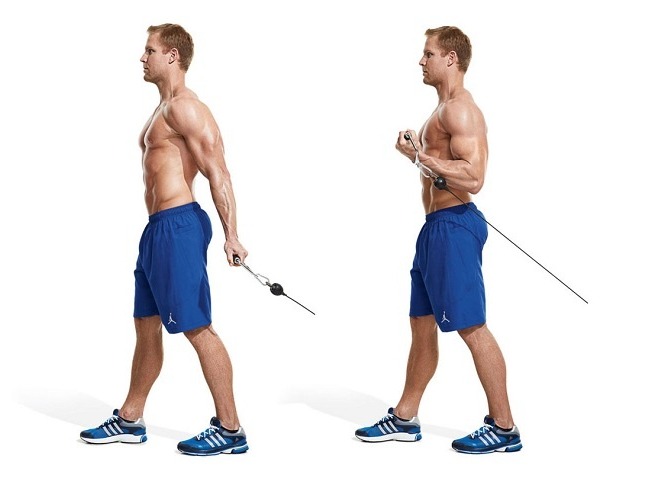

何謂最佳肌肉長度?這裡以常見的反手槓鈴划船來做說明,當我們將槓鈴用力拉向身體的時後,肱二頭肌的的近端會縮短;而靠近肩部這端則會延長,如果我們能將整個訓練過程的肌肉都維持在這樣的長度之下,整個運動範圍就能維持肱二頭肌最佳的肌力狀態;而不是像採用彎舉動作時,讓肌肉長度縮短,這個時後我們應該是要將手肘放在身體後方,才能有效的大幅提升肱二頭肌的徵招程度,接下來將舉「上斜彎舉」與「背後滑輪彎舉」兩個例子來做為說明。

將槓鈴用力拉向身體的時後,肱二頭肌的的近端會縮短而靠近肩部這端則會延長。

上斜彎舉

我們在健身房都可以看到有些人,會使用斜長椅來進行啞鈴肱二頭肌彎舉的訓練,一般來說大家都會以45度左右來進行練習,但很多人不清楚其實椅背越接近與地面平行,我們的手肘懸垂的狀況就越大,這樣的狀態就會讓肱二頭肌靠近肩部這端延展性越大,這也是一般傳統彎舉比較做不到的角度,同時,也是一種截然不同的肱二頭肌徵招動作,這樣的訓練方式在長頭肌肉處會快速出現燃燒感,而長頭位於我們上臂的外側;因此這樣的動作對於我們手臂的外觀會有較大的變化,所以,要先訓練長頭的部份,之後再改用手肘位於身體前方的位置進行短頭的訓練;常見的動作有傳統式的肱二頭肌彎舉、集中彎舉以及斜板彎舉等等。

背後單臂滑輪彎舉

一般我們採用滑輪機彎舉都是面向滑輪,但如果我們改成將背面向滑輪時,就會讓肱二頭肌獲得比較良好的伸展,特別是單側進行訓練的時後。滑輪機的高度位於腰際附近又能增加肌肉伸展的程度,但如果是初學者建議先從低位滑輪開始練習起,等動作以及感受度都有所提升之後在漸漸拉高訓練高度。

資料參考/barbend

責任編輯/David

運動星球

完美提升跳躍能力的5個關鍵性訓練動作

2022-03-21

對於垂直跳躍許多人的刻板印象都是建立在高強度的運動上,如籃球、足球、排球、田徑…等等。會把跳躍視為是一種非必要性的運動,但你可知道訓練跳躍不僅能增加運動表現外,還能強化下肢肌肉、改善協調能力等。來看看究竟跳高有什麼好處吧!

跳躍訓練除了可提升運動表現之外,還能強化下肢肌肉和改善協調能力等。

跳得更高的好處

跳躍練習,一般來說,它可以消耗較多能量,適度地增強運動強度,並使下半身的肌肉進入高速運轉的狀態。且當你跳得更高時,會增加墜落的高度、增加吸收衝擊所需肌力,還能增強協調性和靈敏度,甚至能促進骨骼密度提高。

哪些肌群有助於跳躍?

要正確地進行跳躍,運動員必須實現三關節伸展,即髖關節、膝關節和踝關節的同時伸展,以下是你在垂直跳躍中會鍛煉到的五個部位:

1.臀肌

2.股四頭肌

3.腿後腱肌群

4.小腿肌

5.核心肌群

5個增強跳躍力的練習

1.蹦跳 Pogo Jump

挺直上半身,小幅度地彎曲髖關節與膝關節,使用小腿肌肉及肌腱力量原地上下彈跳。動作過程保持僅有前腳掌觸地。此動作與跳繩不同的是,腳尖一接觸要盡可能快速發力再度跳起,也就是要縮短接觸地面的時間。除了可以當作暖身,動態恢復(休息時間的活動),也可以提升跳躍高度來當成主要訓練動作。這看起來平平無奇的殭屍模仿動作,可以強化小腿肌群以及腱膜的牽張反射(stretch-shortening cycle)能力,讓你的肌肉彷彿橡皮筋一般快速產生能量!

2.跳箱 Box Jump

這是一項能全方位有效提高爆發力的運動,操作時必須完整實現三關節伸展,擺脫地心引力。與單純跳躍不同的是,跳躍後必須伴隨抬腳,來「接」住踏板。所以需要更大的核心、大腿的力量來完成。建議在跳躍前務必先熟悉著地動作!跳上跳箱後也建議用走下來的方式結束,以避免不必要的關節衝擊。

3.六角槓硬舉

六角槓硬舉可以說是最接近跳躍模式的硬舉,能一口氣訓練跳躍所需的肌群及發力模式。透過大重量及高執行速度能增加快縮肌纖維徵招,對於提升跳躍力有顯著效果。

4.箱上蹲舉

研究顯示,箱上蹲舉相較於一般深蹲,更能有效強化發力率RFD(rate of force development)。因為動作底端坐到箱上讓身體無法應用肌肉肌腱的彈性位能,也難以刺激神經反射,進而強迫肌肉必須從零開始地快速產生力量;對於需要從靜態位置啟動的運動員非常有幫助(例如:短跑選手)。而半行程的箱上蹲也被證實能更有效地提升跳躍能力,同時也能更好地進行動作控制,並提高負重重量。

5.爆發式登階

單腳跳躍也十分重要!登階跳躍配合擺臂可有效強化單腳跳躍能力及全身協調性。可將踏板至於面前,雙腳輪流進行跳躍;也可將踏板至於側面,讓訓練腳連續跳躍;由於落地腳可能承受較大衝擊,故不建議踏板過高。倘若執行連續跳躍,首要重點為落地之動作品質,其次為縮短地面時間,最後才是追求跳躍高度或連續跳躍時間。

如何測試你的垂直跳躍?

該如何知道自己的跳躍力增加了多少?最常用方法是使用垂直跳躍測試儀。一般測量方式都是先以你的站立觸碰高度(站立時你可以接觸到多少高度)。然後,再測試你的垂直跳躍能觸碰的高度。你的垂直跳躍高度和站立高度之間的差異代表你真正的跳躍力量。如果你手邊沒有垂直跳躍測試儀怎麼辦?你可以在指尖上放一點粉筆灰並找一面牆,進行跳躍,即可大致了解你的垂直跳躍高度和進步幅度。

運動星球

8個超方便的運動辦公室也能做

2017-09-29

美國健身教練、運動生理學家、健康部落客的Jen Diaz表示:「原來,我們比我們想像的坐得更久。」他分享了一些有關如何改變的建議。我們的身體是為了運動而設計的,但一般民眾平均每日坐著的時間是7-15個小時,實際上是一件非常可怕的事情。

此外,大多數的人也都知道長時間坐著對我們來說不是很健康,但到底有多危險呢?

8個超方便的運動,在辦公室也能做!

幾年前,梅奧診所、亞利桑那州國家大學方案計劃主任James Levine博士,創造了「坐著即是吸煙」的slogan。如果你每天平均坐6小時,即使你每周花費幾個小時進行高強度訓練,你仍然面臨患有各種癌症、心髒病,肌肉損傷、肥胖,2型糖尿病和憂鬱症等風險。所以,你不僅需要定期鍛鍊身體,而且還需要全身運動。

《練肌力就是練心》的作者Annie,也曾在書中提到久坐的人髖關節活動量少,久而久之,關節的可活動範圍會變小,柔軟度變差。尤其對女生來說,一直坐著不動,身上的肉就會鬆弛,大腿內側的贅肉及馬鞍肉就會悄悄跑出來,造成站立時,兩條腿中間被浮肉填滿,臀圍越來越大,褲子也越穿越大。更可怕的是,下半身的肉雖然變多,卻越來越沒力。因此,建議每辦公1小時,就離開椅子,利用3分鐘運動,保證上班不再昏沉無力。

所以,對於一個忙碌的人來說,除了定期鍛鍊之外,還有什麼方式能夠讓身體活動呢?

上班前先走路。

在遠處停車,然後步行去上班。

午餐時散步。

站著打電話。

步行喝水。

走樓梯。

晚飯後散步。

每天固定幾分,在你的辦公室的桌上或椅子上做練習。

以上都是日常生活當中一定會遇到的場景和小細節,每日持續進行,你 會發現,走路就是一種運動。而針對在辦公室的練習,以下8個是關於利用辦公室坐椅的簡單練習,每天只需利用午休的15分鐘,即可放鬆勞累的下半身 。

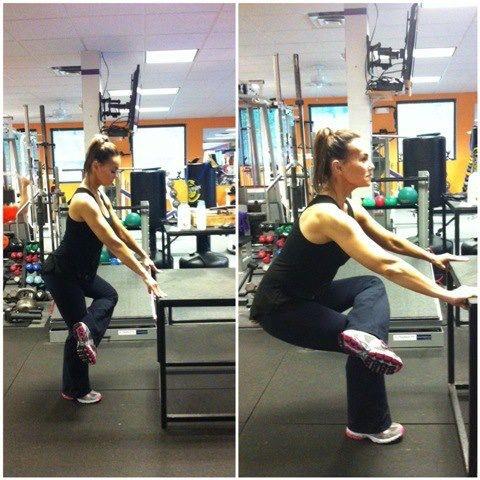

1 桌子深蹲

- 步驟1:與桌邊保持一個手臂長度,兩腳打開與肩同寬。你可以把你的手放在桌子上當作額外的支撐,或者輕鬆放於兩側。

步驟2:保持你的肩膀和胸部,慢慢讓你的臀部向後和向下,盡量讓膝蓋不超過腳尖。腳跟下壓,擠壓臀部,回到起始位置。做10-15組。

©footloveyoga.com

2 椅子V字運動

步驟1:坐在座椅的邊緣,抓住座椅或扶手。彎曲膝蓋,將雙腳抬至胸部的高度位置。

步驟2:慢慢將雙腳伸直,停留5秒,再慢慢回到起始位置。做15-25組。

©wellandgood.com

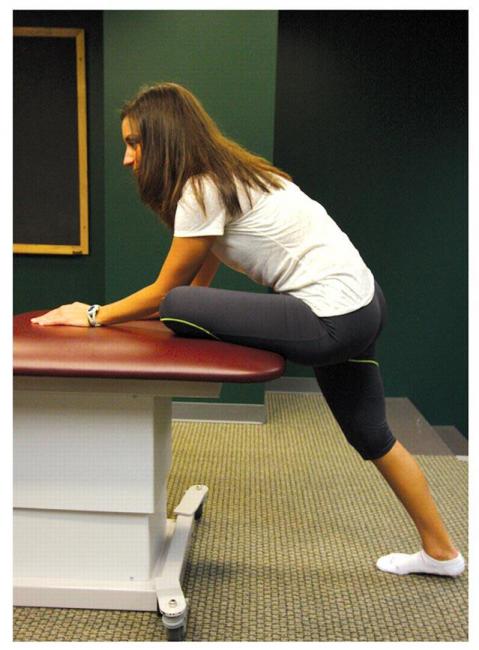

3 大腿後側伸展

步驟1:抓住桌子,將一隻腳的腳踝放在對另一腿的膝蓋上,讓雙腿看起來呈現一個4的形狀。

步驟2:保持背部、肩膀打直,慢慢地坐下來,抬起頭以及腳趾。腳跟下壓,慢慢回到起始位置。每邊做10次。

©Lisa Robertson

4 單腳弓箭步

步驟1:站在離椅子2英尺的地面上,一腳向後跨在座椅上,另一腳程90度採於地面。

步驟2:保持你的肩膀和頭部打直,慢慢下蹲。腳跟下壓,慢慢回到起始位置。每邊做10次。

5 椅子股四頭肌伸展

步驟1:站在椅子後方,雙手輕放椅背上。

步驟2:左腳向後彎起,左手抓住腳踝,吐氣,右手輕推椅子向前,身體向前彎,左膝向後抬起,停留五秒,在回到起始位置。每邊做10次。

©helpyourback.org

6 單腳蹲站

步驟1:座於椅子邊緣,雙腳打開與肩同寬,腳尖朝前,右腳抬離地面。

步驟2:身體前傾,吸氣時慢慢站起,吐氣時,慢慢坐下,做10-15組。

©muscleandfitness.com

7 伸展髂腰肌

步驟1:一手扶住椅背,一腳踩在椅子上。

步驟2:骨盆向後,重心前移,前腳髖關節彎曲,骨盆下沉,腳跟離地。一邊做10次,再換另一邊。

©jaoa.org

8 椅子側弓箭步

步驟1:雙手扶桌邊,單腳抬高放於椅子上,勾腳尖。

步驟2:下蹲,背部挺直。一邊做10次,再換另一邊。

©yourhappyhealthyfitness.com

資料來源/Athleta、《練肌力就是練心》、《整個辦公室都是我的健身房》、《3步驟練肌力 蹲出翹翹臀》

責任編輯/瀅瀅