筋肉媽媽

是否骨盆底肌過度虛弱?妳真的了解凱格爾運動嗎?

2020-03-02

相信凱格爾運動這的項目許多女性都有聽聞過,但是它除了能幫助生產外,對於我們還有其他效益嗎?然而凱格爾運動,真的對骨盆底肌健康有幫助嗎?多數聽到骨盆底肌失去該有的能力時,都會聯想到「啊~那應該來做做凱格爾運動了!」

凱格爾運動,真的適合每個人做嗎?

當橫隔膜收縮下降時,會對腹腔造成壓力,骨盆底肌必須要有能力去扛住這股由上而下的力量。承接的好,腹內壓良好保護脊椎,核心肌群強健;承接不了,就容易發生漏尿、漏氣、甚至臟器脫垂狀況。想想當你突然打噴嚏或是咳嗽時、跑步跳躍時,一股強大壓力往下衝、或者持續性的震盪,這時候骨盆底肌都應當是能夠適時接招的喔!但是,一旦骨盆底肌失去張力,就可能咳嗽與噴嚏時漏尿,而這不只發生在產婦身上,許多運動頻率高的人,也發生了類似狀況,這時候,如果他們繼續做凱格爾運動,可能骨盆底肌失能狀況會越來越嚴重!(明白說,骨盆底失能不見得需要的是凱格爾運動!)骨盆底肌失去功能,會分成:肌肉過度拉伸導致的無力、過度緊縮導致的無力。針對骨盆底肌過度拉長導致的無力,凱格爾運動才是建議要學習的整體肌肉收縮技巧;針對過度緊縮的骨盆底肌,需要的是先做放鬆練習,並且兩者都必須學習,去增加這深部肌肉的感受度喔! 骨盆底肌不論放鬆或是收縮運動,都需要技巧、分階段練習,因為骨盆底肌「不是一片肌肉」,而是很多片肌肉構成了骨盆底吊床。基本上,女性骨盆底肌肉,單從肌肉看會分成三層。

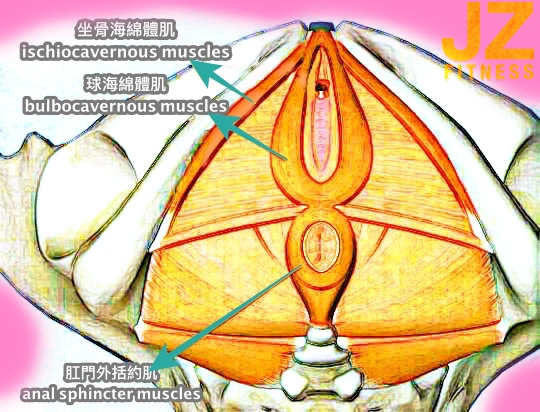

最外側、淺層(生殖肌肉)包含了好像底部支撐架的球海綿體肌肉,可以縮緊陰道;坐骨海綿體肌與陰蒂海綿體充血有關;收緊肛門的肛門外括約肌;收緊尿道的尿道括約肌。

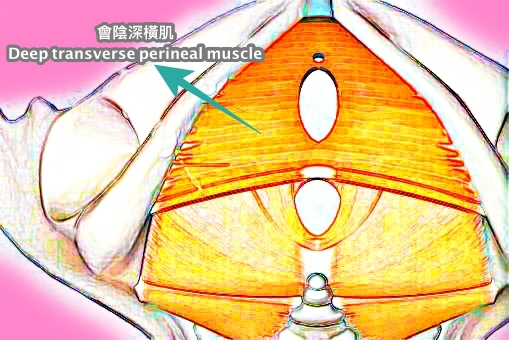

中層(泌尿層)會陰淺橫肌與會陰深橫肌結合,穩住骨盆底肌上的器官在該有的位置;這個三角形的泌尿生殖隔膜,讓泌尿生殖呈現閉鎖。會陰深橫肌起點始於恥骨與坐骨支,與會陰淺橫肌一起產生張力支撐骨盆底部。

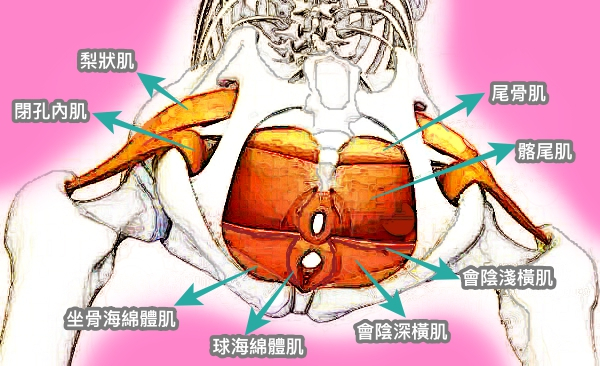

深層(骨盆肌膈膜,包含提肛肌)

這一層是做凱格爾運動主要控制的部位。包含:提肛肌與尾骨肌,包覆著整個骨盆底,由前方恥骨、後方尾骨、兩邊骨盆壁,都有肌肉附著,所以可以將整個骨盆底往身體內側拉抬。 提肛肌的組成:恥骨直腸肌、恥骨尾骨肌、髂骨尾骨肌 深層骨盆肌膈膜,具有強大的『拉力』,除了提肛肌,還由好幾個肌肉,組成骨盆底的底部及背部(想像一下按摩椅的底與椅背)。分別是:提肛肌、尾骨肌、閉孔內肌、梨狀肌。

凱格爾運動中,要求的不只是肌肉的收縮夾緊,還有進一步將整個骨盆底拉抬,這些肌肉,就促成身體能做出緊縮+拉抬的動作。 我個人認為,凱格爾運動是每個女性都要學會做的!不只是因為避免產後漏尿而做,而是,骨盆底肌的運動,事實上是整體「核心肌群」能夠善用的基石。 骨盆底肌的功能喪失,包含著「忽略如何去用力」以及「忘記如何去放鬆」。過度緊繃與過度鬆弛的骨盆底肌,可能單獨發生,也可能同時並存,因為女性的骨盆底肌不只一片肌肉,而是由三層肌肉群構成這片能夠支撐臟器與子宮的大吊床。

真正的凱格爾運動中,要求的不只是骨盆底肌肉收縮夾緊,還有進一步將整個骨盆底拉抬,這些肌肉,就促成身體能做出緊縮+拉抬的動作。 一個健康的深部核心肌群,骨盆底肌為關鍵的底部,倘若無法有意識地去控制「收縮」「放鬆」「保持張力」等感受,相對的核心肌群就無法達成完美的腹內壓狀態。失去功能的核心肌群,任何有強度的運動執行下來都可能受傷或是運動表現不佳,這也是為什麼,即便是我教導女性做比基尼健美訓練,也會不斷強調,骨盆底肌訓練的重要性。 真的要做凱格爾運動,不是只有『憋尿』的用力方式而已,那樣只有使用到泌尿層的肌肉,並沒有真正訓練到骨盆底的張力與抗壓功能!凱格爾運動主要訓練目的,希望達到能讓骨盆底肌有效率「收縮」、並且「上抬」,與單純的憋尿感是不同的。

日前參加一個婦產科醫學研討會時,與會的醫生說到:「我們男醫生自己其實也不能確切了解骨盆底肌用力的感覺,所以,最好的用力方式,就是把手洗乾淨後,手指放入陰道去感受用力的感覺。」;也有許多先進的婦產科醫師,現在推薦女性可以使用凱格爾訓練器來自我鍛鍊骨盆底肌肉。

我們在體適能訓練時,會教導學生,想像自己的陰道是吸管,要把珍珠從外面吸進來的感覺;但是這實在很抽象,不是所有同學都可以如實地達成。拜現在科技所賜,有專門的凱格爾訓練器,加上輔助的App,可以有憑有據的掌握自己的骨盆底肌訓練,並且,比單純的「意會感受」來的有效率多了!

/ 關於筋肉媽媽 /

現任

Fit Strong飛創國際專任證照講師

TPPPC孕產婦訓練/PS型體訓練專家認證

Fit Asia 台灣/中國講師 FEA台灣/中國講師

2016~2018 體育署運動企業認證合作講師

IFBB運動營養專家/康復專家講師

IFBB業馀健體比基尼選手

FB 筋肉媽媽

運動星球

如何提升肌耐力?告訴你這5個訓練動作一定要做

2021-03-16

在運動與訓練的過程中,我們經常都會聽到肌耐力這個名詞,但肌耐力對我們日常生活有什麼影響?然而又該如何進行量測與加強呢?要進入這項主題之前,我們必須要先了解何謂肌耐力!簡單來說,肌耐力(muscular endurance)是指肌肉克服某一非最大力阻力時,反覆收縮的能力;通常以15-20RM以上的負荷訓練為主。

如何提升肌耐力?告訴你這5個訓練動作一定要做

而肌耐力也是健康體適能的要素之一,主要因為日常生活中有許多的動作與肌耐力息息相關,例如在站立的姿勢下,腹肌與背肌無時無刻都必須要對抗著地心引力,因此,如果背部或腹部肌耐力較弱則容易出現下背疼痛的問題,這也是目前常見的文明病之一。

當你背肌或腹肌的肌耐力較弱時,就容易造成站立時背部痠痛的問題。

肌耐力的測試

美國運動醫學院建議在開始從事力量訓練之前,必須要先進行肌耐力的測試;透過這樣的測試將可以幫助你了解訓練的方式及計畫的擬定,同時還可以更輕鬆的追蹤訓練的進度。在肌耐力的測試動作上,最常使用的是計時型的伏地挺身測試,主要看在一分鐘內你可以進行幾下的伏地挺身動作;有了測試的數字之後,就可以透過常模表來比較自己的表現與同年齡之間的落差,並透過一段時間的訓練後,追蹤自己的肌耐力是否有所進步或衰退。

在肌耐力的測試動作上,最常使用的是一分鐘伏地挺身測試。

提高肌耐力的方式

想要有效率的提升肌耐力,最常使用的就是以較輕的重量進行多次數的重複動作;根據一些研究表示,這樣的做法對於改善局部和高強度的耐力似乎是最有效的方式。在選擇肌耐力的運動時,可以挑選大肌群或多肌群的訓練,透過包含針對1-2個的肌群或多關節的複合式訓練動作。最常見的訓練動作包含有深蹲、弓步蹲、引體向上、伏地挺身及仰臥起坐等。訓練的頻率可依據新手每週訓練2-3次、進階者一週可以提升至4次、高階者可按照肌群的分類每週進行4-6次高頻率的訓練。

結論

肌肉耐力的訓練必須與你的目標運動相關,無論是在進行槓鈴深蹲或是馬拉松比賽,再加上每週的訓練時間有限,就必須要考量是否將所有的時間花費在特定的肌肉耐力訓練上,因此,更有效率的提升肌肉耐力將會對於運動訓練的表現有所提升。

資料參考/journals、verywellfit

責任編輯/David

運動星球

美國運動醫學會:2017健身趨勢 穿戴科技正當紅

2016-11-22

沒有戴上你的健身追踪器,你就無法外出運動?如果是如此,你就是正在快速增長中、使用科技收集日常健康指標數據的消費者群體之一。美國運動醫學會(ACSM)近日宣布其2017年度健身趨勢預測報告,而不出意料之外的是,運動專家們認為,穿戴科技將再次成為來年的健身趨勢龍頭。此結果發佈在2016年11/12月號的ACSM健康與健美雜誌中的《2017年健身趨勢全球調查》一文中。

2017年,穿戴科技仍將會是健身要角。

「科技已經成為我們日常生活中必不可少的一環。每個人都可以輕鬆地使用可穿戴設備或智能手機來記錄所跑/走的步數或卡路里,」這項調查的主持人、美國喬治亞州立大學亞特蘭大分校教育與人力發展學院副院長華特·湯普森 (Walter R. Thompson) 博士說道。「透過可穿戴科技配備所收集到的健康數據,可用於通知使用者關於他們自己當前的體適能指數,並幫助他們做出更健康的生活方式選擇。」

這項已經邁入第十一年的調查,由全球超過1,800名、大部分都通過ACSM認證的健康和健身專業人員來參與完成,旨在揭示各種健身環境的趨勢。ACSM選擇了42個潛在趨勢,不過只列名和發表了前20名。

「身體重量訓練、高強度間歇訓練(HIIT)和受過正統教育、認證且有經驗的健身專業人員在調查中也保持高度排名,」湯普森說,「這些趨勢反映出消費者仍持續對力量訓練和功能性健身訓練保持強烈興趣。」

2017年ACSM十大健身趨勢是:

1 穿戴式科技

包括運動追踪器、智能手錶、心率監測設備和GPS追蹤設備。穿戴式科技去年一進入即登上榜首,顯示這個潮流正以銳不可當的趨勢席捲世界,當然,科技大廠和運動品牌的推陳出新和強勢行銷手法也強勁地推動了這個態勢。

©Nike

2 身體重量訓練

身體重量訓練用到的器材或設備非常少或免費,使其更容易執行。這項運動不僅僅是伏地挺身和引體向上,這項趨勢讓人們來執行「回到最基本」的訓練方式。

3 高強度間歇訓練(HIIT)

高強度間歇訓練是由時間短但強度高的訓練,中間搭配幾次短暫的休息或恢復,整個鍛鍊課表通常在不到30分鐘內就完成。

4 學有專精和經驗老道的健身專業人員

現在市面上有許多提供健康和健身證照認證的機構,得到認證的健身教練也可能良莠不齊,消費者應該謹慎選擇通過美國國家認證機構(NCCA)所認可的證照認證計劃執行單位(如ACSM)來認證的專業人員。而美國運動醫學學院是世界上最大和最負盛名的健身認證組織之一,其認證程序嚴謹,值得信賴。

5 肌力訓練

肌力訓練仍然是許多健身中心的核心重點。整合性肌力訓練是所有體能水平和性別的完整鍛鍊計劃之中的重要組成部分。(其他基本組成部分還有有氧運動和靈活性。)

6 團體訓練

團體訓練教練藉由自行設計的團體訓練課程教導、引領並激勵參與學員。團隊課程旨在對於不同體適能水平的人都有激勵性質且有效。透過教練所使用的帶領技巧,幫助團體中的每一個人實現其健身目標。

7 運動是良藥

運動可以治病是一項當紅的全球性健康倡議議題,其重點是鼓勵基層保健醫生和其他醫療保健提供者在為患者設計治療計劃時將運動納入其中,並將其患者轉介給運動專業人員來做服務。

9 私人健身教練課程

因為種種因素,現在有更多人選擇私人健身教練而非團體課程。近來,也有越來越多學生主修運動學,這表明他們正在準備自己在私人健身教練等等健康產業的職業生涯。而這些私人教練的教育、培訓和適當的資格認證對於僱用他們的健康和健身機構變得越來越重要。

10 運動和減重

除了營養的控制,運動鍛鍊也是一個優質減重計劃的關鍵要素之一。越來越多提供減重計劃的健康和健身專業人士將規律運動和熱量限制納入其客戶的體重控制計劃中。