筋肉媽媽

時常下背痛、膝蓋痛嗎?可能是你的臀中肌尚未覺醒

2020-03-03

年初去挪威參觀當地的運動產業機構,當中一個全球具有知名度的復健醫療單位就提到:「我們在診斷客戶時,最沈睡的肌肉之一就是臀中肌!尤其是經歷過生產的媽媽們,我幾乎沒看過媽媽的臀中肌是醒著的!」

時常下背痛、膝蓋痛嗎?可能是你的臀中肌尚未覺醒

這是什麼樣的一條肌肉?它睡著了又會怎麼樣呢?

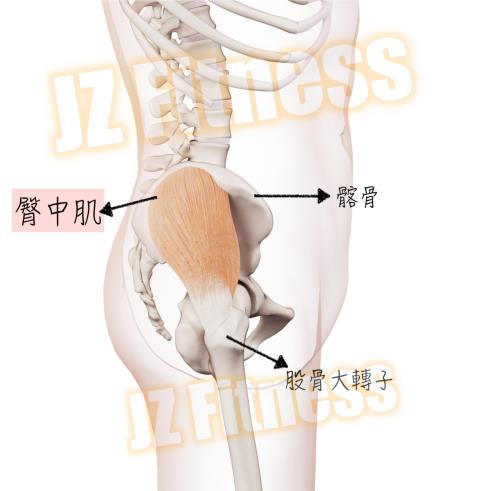

以下狀況讀者們可以先想想看,自己有沒有中標:常常覺得膝蓋不舒服,下背痛? 深蹲時無法控制膝蓋,膝蓋老是往內跑?走路時屁股搖來搖去,肢體也跟著晃動大?先來看一下臀中肌長在哪邊?從側面看,它的位置位於起始於髂骨外翼,一直連結到大腿股骨大轉子的外側。

側面臀中肌

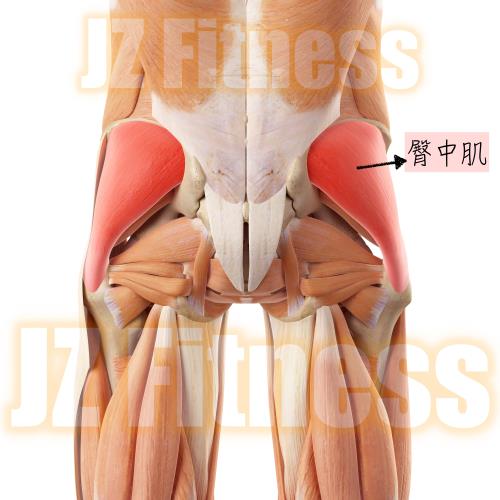

它長在臀大肌的下面,許多運動人,鍛鍊臀部時臀中肌沒醒,只是一直使用表層的臀大肌,這時候就可能會逐漸累積出運動傷害!臀中肌會讓你做出哪些動作呢?其實非常多!

後側臀中肌

髖屈動作

髖內旋動作

髖外旋動作

髖外展動作

很重要的,髖外展動作

單腳支撐動作中,控制骨盆不往左右傾斜,維持穩定性。如果記不起來沒關係,你只要記得,臀中肌有一個最大的功能,就是『讓你在動作中保持骨盆的穩定性』!那為什麼臀中肌這麼重要,還會睡著哩?主要還是因為現代人坐式生活導致!一天超過七八個小時都是坐著,臀部肌群不是長時間被拉長(骨盆可能因此前傾)/就是長時間太緊繃(骨盆可能因此後傾),不論肌肉是過度拉長或緊繃,都不是健康肌肉該有的狀態,無法適當發力,因此我們才會說臀中肌睡著了。

臀中肌失去功能後,通常會發生的狀況,程度重一點的就會開始發生膝蓋痛(通常會是膝蓋外側)與下背痛狀態。這是因為臀中肌主要功能是保持骨盆穩定,那麼睡著時,就代表你在動作中時骨盆是晃來晃去不穩定的,這時候協同維持骨盆穩定的肌群就得加工幫忙,於是它們開始超負荷工作,因此容易提早陣亡(肌肉過度使用/肌肉過度緊繃/肌肉周遭軟組織開始發炎/最終影響骨頭)。

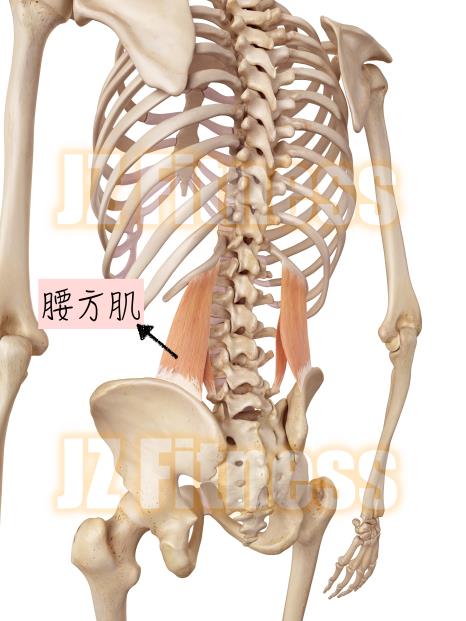

往上會影響到協同穩定骨盆的腰方肌,腰方肌與對側臀中肌、臀小肌合作,一起維持骨盆穩定,腰方肌也有自己的工作,例如骨盆側抬與側彎動作,所以當臀中肌無力,對側腰方肌就開始超負荷工作,開始影響到下背健康。

要把臀中肌叫醒的方法很多!理解初學者運動時間不多,這次影片教大家結合臀大肌與核心訓練一起的方式,就是臀橋側展腿,但是先找牆壁當成支撐開始練習。(找不到牆壁,可以學影片中用椅子替代)。當你能夠離開支撐物也可以好好控制骨盆時,就可以進行影片最後的臀中肌運動囉!

/ 關於筋肉媽媽 /

現任

Fit Strong飛創國際專任證照講師

TPPPC孕產婦訓練/PS型體訓練專家認證

Fit Asia 台灣/中國講師 FEA台灣/中國講師

2016~2018 體育署運動企業認證合作講師

IFBB運動營養專家/康復專家講師

IFBB業馀健體比基尼選手

FB 筋肉媽媽

運動星球

2024 第二屆WE POWER團體綜合體能賽即日開放報名!9/21相約大直橋開賽

2024-07-29

由WAYPOINT和旗下場館作伙-WP ZouHui所舉辦的「WE POWER團體綜合體能賽」,於2023年首次舉行即大獲好評,終於在眾多選手敲碗下正式迎來第二屆!今年 2024 WE POWER即將於9/21(六)在大直橋下迎風碼頭火熱開賽!賽事規模也將大大提升,預計將會有800人參與這場體能盛會,賽制分為適合CrossFit資深玩家的「菁英組」,和老少咸宜適合一般運動愛好者的「挑戰組」。我們希望讓每一位選手都能感受到賽事帶來的樂趣和成就感,即使是愛好運動的普通人,也能和專業選手一同享受體能競賽的熱血與感動。

WE POWER團體綜合體能賽,在眾多選手敲碗下正式迎來第二屆!

WE POWER賽事主打#WeGotYourBack,強調團隊的力量,每項挑戰都需要隊員們分工合作完成,挑戰內容包含了划船機、單槓、沙袋、啞鈴等器材的多種指定動作。而參賽隊伍每隊有四名成員,菁英組須包含兩名男選手和兩名女選手,挑戰組則不限制隊員性別。無論你是菁英組還是挑戰組的選手,你都會有三位隊友成為你最堅實的後盾,有了團隊的力量,無論什麼樣的挑戰都能合力通過!

WE POWER賽事主打#WeGotYourBack,強調團隊的力量!

WE POWER團體綜合體能賽藉由趣味、多元的體能挑戰推廣CrossFit運動文化,鼓勵更多人發展綜合體能、多方面地強化自己的身體素質,更鼓勵與志同道合的夥伴一起設立體能目標,相互激勵。不論你是力求突破的菁英組,還是熱愛挑戰的挑戰組,都能在這裡找到你的舞台,與夥伴一起挑戰極限,感受汗水與榮耀的洗禮!

WE POWER團體綜合體能賽藉由趣味、多元的體能挑戰推廣CrossFit運動文化!

資料提供/WayPoint鐵人工廠

責任編輯/林彥甫

運動星球

阿諾史瓦辛格新書《有用之人》:重訓的美妙之處,在於把失敗融入日常訓練

2024-05-02

常有人跟我說:「阿諾,我沒有達到預設的目標,怎麼辦?」他們也說:「阿諾,我約喜歡的人出去,但被拒絕了。」或者:「我這週沒能得到想要的升遷,現在該怎麼做?」我給的答案很簡單:從錯誤中學習,然後大聲宣告:「我會回來。」

阿諾.史瓦辛格在其新書《有用之人》中提到,重訓的美妙之處,在於把失敗融入日常訓練。重訓的主要目標就是把肌肉操到力竭的失敗狀態,然而在健身房裡,力竭不等於失敗,反而是成功的體現。最後一組重訓菜單總是最痛苦的,但也是成功的信號,代表我們距離目標達成更近一步。

阿諾.史瓦辛格新書《有用之人》:重訓的美妙之處,在於把失敗融入日常訓練

這往往就是人們所需要的終極建議。他們只不過有點害怕,或者有些絕望,需要一些鼓勵來幫助自己重回正軌。然而,還有另一種人,他們抱怨生活不公,只因為想要的事情並沒有恰好在想要的時候發生。他們不會想到,是自己沒有付出足夠的努力來實現想要的結果,因為這樣想太痛苦了。

我說這些,不是為了批判;我也曾親身經歷。一九六八年敗給法蘭克.贊恩之後,我如喪考妣。賽後,我整晚窩在飯店房間哭泣,感覺天都塌下來了。我懷疑自己幹嘛要來美國。我遠離父母,遠離朋友,我不會講英語,我在邁阿密沒有認識半個人。我孤苦伶仃,為了什麼?為了輸給一個身形比我小的傢伙?

我為了自己的失敗怪天怪地,怪東怪西,怪評判不公。評審偏袒法蘭克,因為他是美國人。從倫敦出發並在幾天前吃了機場的爛食物,對我的身體和訓練產生負面影響。這個失敗對我來說過於痛苦,讓我無法看著鏡子,承認自己沒有為勝利付出足夠努力,承認這是我的錯。

隔天吃早餐的時候,喬.韋德邀我去洛杉磯。與金牌健身房的夥伴們一起訓練幾週之後,我終於看見法蘭克跟我之間的差異,甘願承認他贏得堂堂正正。我的肌肉線條不夠清晰,不只相較於法蘭克,也相較於每個跟我一起訓練的美國夥伴。我比他們壯碩,身材也更為勻稱,但他們做了某些我沒做的事,讓肌肉線條格外清晰。如果我想成為舉世無雙,就必須搞清楚他們做了什麼,然後效法。於是,在聖莫尼卡找到新的公寓之後,我立刻邀請法蘭克同住,這樣就可以跟他一起訓練,從他身上學個一招半式。值得讚許的是,他大方接受我的邀請。他跟我住了一個月,我們每天一起在金牌健身房訓練。他向我展示那些強化肌肉線條的動作,此後,他再也沒有贏過我。

讓我講明一件事,對象是所有失敗過的人,也就是每一個人:失敗不會要人命。我知道這是陳腔濫調,但關於失敗的一切正面言論早已成為陳腔濫調,因為我們都知道那是真理。每個取得足以自豪的成就並受到社會尊敬的人都會告訴你,他們從失敗學到的東西比從成功學到的多。他們會告訴你,失敗不是終點。他們是對的。

真要說起來,若以正確的視角看待,失敗其實是可衡量的成功之始,因為失敗只會在你試圖完成有價值的難事時發生。不嘗試,就不會失敗。從這個角度看,失敗有點像是追夢路上的進度報告。它顯示你走了多遠,提醒你還有多遠要走,還要付出多少心力。這是一個良機,讓你從錯誤中學習、精進自己的做法,然後以更強大的姿態東山再起。

我在年少時期,在為比賽訓練的健身房裡第一次領悟這個道理,一如我所獲取的許多智慧。重訓的美妙之處,在於把失敗融入日常訓練。有時我們忘了,重訓的主要目標就是把肌肉操到力竭的失敗狀態。當你無法完成最後一組,或者放下重量之前無法將肘部打直,也許會感到一絲沮喪,但是必須記住,你在那組舉重上的失敗並不代表你輸了。事實上,這代表你做了一回很好的訓練。你的肌肉被操到力竭,這表示你有把工作做好。

在健身房裡,力竭不等於失敗,反而是成功的體現。這也是我樂於在所做的一切事物之中,挑戰極限的原因。在你參與的遊戲中,如果失敗帶有正面意涵,探尋自身能力的極限就沒那麼可怕了,無論這場遊戲是講英語、演出大電影,還是解決重大社會問題。而且,你還能在找到這些極限之後,透過成長超越極限。然而,做到這點的唯一方法,是以反覆失敗的風險不斷試煉自己。

舉重比賽就是這樣設計的。選手在傳統比賽中有 3 次舉重機會。第一次舉重是囊中物,是你以前舉過的重量,是舒適圈裡的重量。第一次舉重的目的,是讓你站穩腳步,消除緊張情緒,確保自己做好一次舉重。第二次舉重有一點挑戰性,舉的是接近個人最高紀錄的重量,目的是給競爭對手施加壓力。也許你最終不會贏下比賽,但至少你在離開賽場的時候,知道自己達到以往的極限。在第三次舉重中,你試圖舉起自己不曾舉過的重量,嘗試開闢新的領域─為了身為舉重選手的自己,也為了這項運動的發展。選手通常透過最後一次舉重打破紀錄並贏取勝利,但也常在這裡失敗。身為舉重選手的我,曾經十度在最後一舉嘗試舉起 500 磅時失敗。這個數字在當時是聞所未聞的。當我終於做到,臥推 500 磅變得愈來愈容易,最後成功把個人紀錄推進到 525 磅。

第三次舉重就是在現實世界追夢的微觀模型,很艱難,也很陌生。人們會觀察、評判你,失敗也確實可能發生。某些時候,失敗甚至是不可避免的。然而,實現願景的過程,你該擔心的並非失敗,而是放棄。失敗從未扼殺夢想;放棄則會毀滅每一個夢想。所有破世界紀錄、成功創業、獲得電玩最高分,或者實現任何難事的人,都不會半途而廢。他們踩著無數次失敗,走到現在的位置。他們以毅力克服失敗,積極吸取失敗帶來的經驗,從而攀上職業巔峰,發明改變世界的產品,實現最瘋狂的願景。

以發明潤滑劑 WD-40 的化學家為例。WD-40 全名是「隔水劑,第 40 個配方」(Water Displacement, 40th Formula),這個名稱來自化學家的實驗室紀錄,代表他之前嘗試的 39 個配方都失敗了。他從每一個失敗中記取教訓,然後在第 40 次嘗試成功。

湯瑪斯.愛迪生堪稱從失敗中學習的傳奇,他甚至拒絕稱失敗為失敗。舉個例子,愛迪生跟他的團隊在 1890 年代,試圖開發鎳鐵電池。他們花了大約半年的時間,做出超過九千個原型,全都失敗。當愛迪生的一名助手表示,很遺憾團隊未能取得有望的結果,愛迪生反駁:「不對吧,兄弟,我們明明得到很多結果。我現在知道幾千種行不通的做法。」這就是愛迪生身為一名科學家、發明家和生意人看待世界的方式。正因為擁有這種積極進取的心態,並懂得用絕妙的方式重新建構失敗,愛迪生幾乎早了十年發明燈泡,並在去世前獲得數千項專利。

當你思索自己想要做到的事,或想在世上留下的印記,記住,你的任務不是避免失敗,也不是自找失敗。你的任務,是為了追求只屬於你的願景,拚盡全力並擁抱必將到來的失敗。最後一組重訓菜單總是最痛苦的,但也是成功的信號,代表我們距離目標達成更近一步。同理,失敗指引了我們下一步應該邁向何方,或者,如愛迪生所說,指引我們下一步不應該邁向何方。正因如此,失敗值得冒險,也值得擁抱。失敗告訴你哪些方法行不通,將你導向行得通的方法。