動晰物理治療所

都做了物理治療 我一定要做運動才能根除痠痛嗎?

2020-03-13

如果只有被動治療就能讓痠痛症狀好起來,那當然是物理治療師所樂見的,因為對物理治療師來說,這樣還比較輕鬆,為什麼?

1. 不用花時間教個案自我運動

2. 不用督促他回去有沒有做

3. 不用隨個案的進步去調運動治療的等級和強度

4. 不用因為個案不遵從醫囑沒做運動而來來回回卡關

然而,物理治療師指出,大部分的人都需要運動治療!

都做了物理治療 我一定要做運動才能根除痠痛嗎?

重點整理

■ 少數個案透過徒手治療就可以痊癒,但大部分的人都需要運動治療。

■ 運動治療的時間長短視患者本身的嚴重程度、所處環境、想達到的目標而定。

■ 針對慢性疼痛者(疼痛問題>6個月),平均需要 8-18 個月的訓練時間。

那我還需要徒手治療嗎?

有時候,徒手治療是為了運動治療作「準備」。協助個案解開僵硬的筋膜、關節,恢復身體平衡,再執行運動治療會更有效率。但有些個案其實是不需要徒手治療的,光是透過動作控制訓練,就能讓他的症狀消失一半以上! 當然有些個案確實是徒手治療就可以痊癒,但這部分是少數,我們這次先不討論這部分的族群,因為大部分的人真的都需要運動治療。

如何透過運動治療走上痊癒之路?

首先,物理治療師還是一樣會有臨床評估,觀察動作、步態、姿勢…等,搭配病人的主訴和更進一步的理學測試,確立治療方向。當我們解開了其中一個關卡,要讓個案能維持效果的關鍵就是:

1. 找出動作控制的失能和肌肉不平衡的原因。

2. 要求個案回家持續自我訓練 。

3. 維持關節的活動度、肌肉的長度和正常的收縮活性、神經的延展度…等。

當這些動作控制和肌肉的平衡都達到大腦可以下意識地掌控時,就是畢業的時候囉!

物理治療師透過運動治療協助使患者走上痊癒之路

運動治療要多久才有效?

基本上,時間的長短當然是看患者本身的嚴重程度、所處的環境、想要達到的目標而定。患者有認真執行運動的話,每次都會有進步,痊癒的時間和患者本身的目標有關。

「自身的能力要能夠超越環境給的壓力」這句話是什麼意思呢?簡單舉例:

. 一個運動員如果膝蓋受傷,想回到場上打球,那他所需要的能力就是有能夠打完一場球賽的下肢肌力、耐力、控制、平衡、爆發力……等。

. 一個上班族想要久坐不會腰痛,那他就要有良好的下意識核心控制、良好的工作檯高度以及正確的坐姿和換姿勢的頻率。因為再好的姿勢,都會對局部的關節或軟組織造成一定的壓力和傷害。

研究怎麼說?

針對急性與亞急性的疼痛,若問題來自動作控制而非結構上的問題,患者有認真照治療師所給的治療計畫與劑量正確地執行 1-2 週,會有症狀的改善;8-20 週會改變肌肉徵召的模式(Stuge et al 2004; O’Sullivan & Beale 2007),而讓肌肉有下意識的良好控制 (Jull et al 2002; Stuge et al 2004)。針對慢性疼痛者(疼痛問題 > 6個月),平均需要 8-18 個月的訓練時間。

但是,除了訓練的強度和時間,有比訓練還要更重要的因素需要考慮進去,才能有良好的復原速度,這些原因包含: 社會環境因子、身體因素、心理因素。(Hendriks et al 2005; Scholten-Peeters et al; Comerford & Mottram, 2012, p. 15)

聽到慢性疼痛復原速度的數據,是不是嚇到了?

其實仔細想一下,你的身體有多長的時間處在疼痛的狀態,而不去管它。在這未來的 8-18 個月還是會一樣程度地痛下去,甚至更痛並且「有可能」對組織造成不可逆的傷害。不過今天你可以有不一樣的選擇,選擇訓練你的大腦、或是訓練骨骼肌肉本身的條件,來找回身體的主權、不再被疼痛控制,跟疼痛完全說再見!

祝大家都能面對疼痛、突破自我!

選擇訓練你的大腦或是訓練骨骼肌肉本身,有機會不再被疼痛控制

/ 關於動晰物理治療所 /

動晰物理治療所的核心理念為「全人、科技、預防」,期望結合不同領域專長的治療師,建構最完整的治療方案。由不同治療師從不同面向解析問題,找尋各種解決問題的可能與治療方式。

膝蓋冷熱敷的最佳時機和方法

2018-01-15

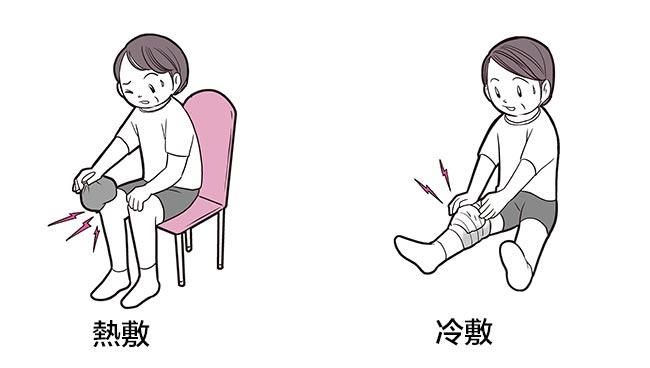

因退化性膝關節炎引發膝蓋疼痛時,究竟應該冷敷還是熱敷呢?這個答案,請依據有沒有發熱及腫大的現象來決定。

當膝蓋有發熱及腫大的情況時,請用冷敷讓發炎反應緩和下來。

如果是退化性膝關節炎,藉由泡澡或沖澡來溫熱膝蓋,可以促進膝蓋的血液循環並活絡新陳代謝,有助於減輕疼痛。所以即使膝蓋有發熱及腫大的情況下,也依然請熱敷膝蓋。

熱敷膝蓋時會覺得比較舒服。不過,當膝蓋有發熱及腫大的現象時,在做完膝蓋體操以後,請務必進行冷敷。另外,在泡澡或沖澡之後,也請冷敷膝蓋。對患部加以冷卻或溫熱的治療方式,是一種物理療法。在家裡可以依此處的說明,簡單地自己施行物理療法。

膝蓋冷熱敷的最佳時機和方法

冷敷的功用是消炎,可降溫去腫

退化性膝關節炎處於急性期時,膝蓋會有發熱及腫大的情況。另外,即使是疼痛較緩和的慢性期,也可能會突然出現發熱及腫大的症狀。在灼熱及腫脹的膝關節內部,呈現的是血液流通不暢的「充血」狀態。

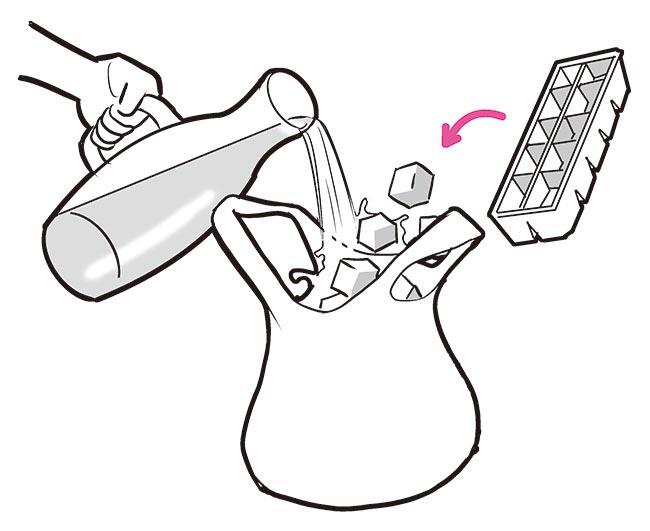

對膝關節冷敷,能夠抑制已經發炎的細胞的活動,有助於減輕症狀。要冷敷膝蓋時,使用放了冰塊及水的冰敷袋等物來冷卻。

冷敷的時間,請控制在每次三十分鐘至一小時左右。

一點一點地移動冰敷袋所接觸的部位,讓所有灼熱及腫脹的部位都能被冷卻到。在膝蓋的熱和腫消失前,每天請冷敷二至三次。

在家冷敷的方法

●用冰敷袋等物放在膝蓋上

●冷敷時,冰敷袋下方舖著毛巾或薄布

●可以用護膝或繃帶固定

●一點一點地移動,讓所有灼熱及腫脹的部位都能被冷卻到

冰敷袋的其他代替品

在太空站中工作這麼長一段時間,當然必須保持鍛鍊來強化身體機能。美國太空總署在太空站中也設置了一台跑步機,來測試在無重力環境下的生活對太空人身體的影響。

在太空站中工作這麼長一段時間,當然必須保持鍛鍊來強化身體機能。美國太空總署在太空站中也設置了一台跑步機,來測試在無重力環境下的生活對太空人身體的影響。

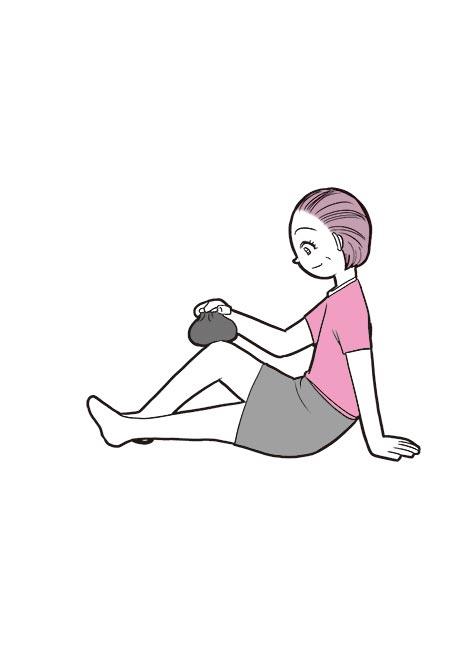

遠離疼痛?膝蓋常保溫暖能做到

從根本來說,藉由溫熱患部可以減輕退化性膝關節炎帶來的疼痛。當疼痛嚴重時,在做完黑澤式膝蓋體操後,請進行熱敷。在居家療法裡,最好的就是洗澡讓身體溫熱。建議在早晨開始活動之前,以及活動後的夜晚,每天洗澡兩次以溫暖身體。

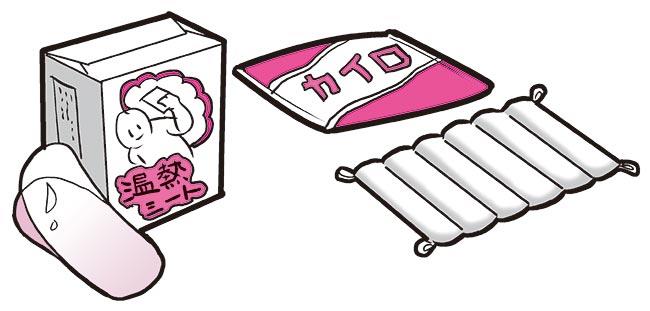

除此之外,還可以用熱毛巾或暖暖包來溫熱膝蓋的周圍。基本上,熱敷膝蓋的時間沒有限制,每天要熱敷幾次都無妨。只是,在使用暖暖包或懷爐等保暖器材來進行熱敷時,要留意長時間使用可能會導致低溫燙傷。請覆上毛巾或薄布隔開保暖器材,不要直接碰觸到肌膚。

當溫度越高時,就越不易覺得疼痛,溫度越低則越容易感到疼痛。有慢性疼痛的人,應該養成經常常溫熱膝蓋的習慣。

在家熱敷的方法

●將浸過並擰乾熱水後的毛巾,或是用微波爐加熱過的濕毛巾放在膝蓋上

●在毛巾上包覆保鮮膜,可以提高保溫效果

其他保暖產品

●懷爐

●暖暖包

●熱敷貼片

●懷爐

●暖暖包

●熱敷貼片

書籍資訊

◎圖文摘自方言文化出版, 黑澤尚 著作《膝蓋痠痛,自己可以救:完全圖解 神奇三招輕鬆做,90%膝蓋不適症二周內痊癒》一書。學經歷有包括日本骨科學會骨科專業醫師、日本骨科學會認證運動專業醫師、日本體育協會認證運動專業醫師、日本關節鏡‧膝‧運動骨科學會名譽會員。著作等身包括有《消除膝蓋疼痛讀本》、《用和緩動作治療你的膝蓋疼痛》、《還能站、還能走,長期臥床者也能做的「腰腿體操」》、《掌握治療膝蓋疼痛竅門讀本》等等。

膝蓋疼痛多出自於退化性關節炎,一般療程是以「口服藥物」和「玻尿酸關節注射」為主,但這只能減緩疼痛,無法根除問題。黑澤尚醫師發明的「黑澤式膝蓋自療法」十分神奇,是一種「藉由肌肉體操促進體內『抗炎細胞激素』分泌,來抑制軟骨與滑膜的發炎,消除退化性關節炎疼痛。」

若以較為簡單,一般人容易理解的方式來說明,則是──

►►膝蓋的對症適度運動,讓發炎的軟骨、滑膜,在一定範圍內受到溫和力量影響

►►發炎型細胞激素逐漸受到抑制

►►軟骨組織的膠原蛋白與蛋白聚醣不斷產生,開始分泌「抗發炎型細胞激素」

►►發炎部位逐漸痊癒,疼痛感消失,關節產生安定效果

因此,只要定期施行「黑澤式膝蓋自療法」,將可抑制膝蓋發炎、強化關節與減輕疼痛,更能有效預防症狀復發。

•更多方言文化出版《膝蓋痠痛,自己可以救》資訊 請點此

◎圖文摘自方言文化出版, 黑澤尚 著作《膝蓋痠痛,自己可以救:完全圖解 神奇三招輕鬆做,90%膝蓋不適症二周內痊癒》一書。學經歷有包括日本骨科學會骨科專業醫師、日本骨科學會認證運動專業醫師、日本體育協會認證運動專業醫師、日本關節鏡‧膝‧運動骨科學會名譽會員。著作等身包括有《消除膝蓋疼痛讀本》、《用和緩動作治療你的膝蓋疼痛》、《還能站、還能走,長期臥床者也能做的「腰腿體操」》、《掌握治療膝蓋疼痛竅門讀本》等等。

膝蓋疼痛多出自於退化性關節炎,一般療程是以「口服藥物」和「玻尿酸關節注射」為主,但這只能減緩疼痛,無法根除問題。黑澤尚醫師發明的「黑澤式膝蓋自療法」十分神奇,是一種「藉由肌肉體操促進體內『抗炎細胞激素』分泌,來抑制軟骨與滑膜的發炎,消除退化性關節炎疼痛。」

若以較為簡單,一般人容易理解的方式來說明,則是──

►►膝蓋的對症適度運動,讓發炎的軟骨、滑膜,在一定範圍內受到溫和力量影響

►►發炎型細胞激素逐漸受到抑制

►►軟骨組織的膠原蛋白與蛋白聚醣不斷產生,開始分泌「抗發炎型細胞激素」

►►發炎部位逐漸痊癒,疼痛感消失,關節產生安定效果

因此,只要定期施行「黑澤式膝蓋自療法」,將可抑制膝蓋發炎、強化關節與減輕疼痛,更能有效預防症狀復發。

•更多方言文化出版《膝蓋痠痛,自己可以救》資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅

舒緩肩膀疼痛的6個伸展操

2017-09-21

過度使用的例子

過度使用(Overuse)、廢用(Disuse)、誤用(Misuse)是肩膀疼痛的主要原因。棒球選手中的投手,是過度使用肩膀的典型例子。投手每天要投數十顆球,為了提升球速,必須一再重複做出向前伸出手臂的動作,這時便會對為使肩膀在特定角度下旋轉而活動的「旋轉肌」造成傷害,進而導致發炎與引起疼痛。

舒緩肩膀疼痛的6個伸展操

廢用的例子

如果不常使用肩膀,肩膀的關節膜會變硬,這會導致作為潤滑油來轉動肩膀的「水囊」水分乾涸,引起五十肩與退化性肩膀疾病。此外,如果是動手術或受傷導致疼痛,因而不太使用肩膀的話,可能會引起頸椎間盤或肌肉僵硬的續發性問題。所以,適當使用肩膀且正確運動比什麼都來得重要。只要好好遵守以下提到的「正確使用肩膀的五大原則」,對肩膀的健康將會大有幫助。

1. 經常保持端正姿勢。

2. 手臂舉起來時盡量緊貼身體。

3. 運動前務必做肩膀伸展操。

4. 工作等需要長時間在高於肩膀的位置使用手臂時,建議調高地面的高度。

5. 避免從事過度伸長手臂與肩膀的事。

誤用的例子

一般人多是因為「誤用」而出現肩膀疼痛的問題,典型的錯誤姿勢有:在健身房進行手臂由上往下的肩膀運動;手臂向後倒抓肩膀後方的手把;伸長手臂敲打電腦鍵盤;在車子前座轉身拿取後座的物品;開車時汽車方向盤太高,需緊握方向盤上端;放入或拿取清洗衣物時,離洗衣機太遠;挺起腰桿拿東西或拿物品時離太遠等。這些錯誤行為會讓活動肩膀所用到的旋轉肌變得脆弱,引起發炎或退化性變化,導致肩膀向上活動時卡住的疼痛感。若是面前要處理的事項會經常使用到肩膀,後方肩胛骨周圍的肌肉就會時常處於拉長狀態,前方胸部肌肉也會收縮。從側面來看的話,頸部會突出呈現烏龜頸的狀態,肩膀則會逐漸拱起來。物品向前高舉時,位於肩峰(肩胛骨的外側末端)下方的肌腱會撞到肩膀,然後產生摩擦,進而導致用來轉動肩膀的重要肌腱(棘上肌肌腱)發炎。

「肌力」是維持關節健康的方法之一。適當的伸展操與肌力運動可提高對外界的抵抗力,並能預防退化性椎間盤與關節疾病。

1 側躺手腕下壓運動

側躺緊握手腕再下壓

維持 15 秒、重複 3 次

2 肩膀後方伸展

在背後輕拉手肘

維持 15 秒、重複 3 次、換手

3 手臂側壓肩胛骨伸展

手臂在胸前側壓

維持 15 秒、重複 3 次、換手

4 胸大肌伸展運動

手肘緊貼門框,延展肩膀

維持 15 秒、重複 3 次、換手

5 毛巾伸展肩部運動

在背後將毛巾往上拉

維持 15 秒、重複 3 次、換手

6 肩關節囊伸展運動

手臂自然垂下不出力,再轉動手臂

轉動 30 秒、重複 2 次、換手

書籍資訊

◎圖文摘自采實文化出版, 文熏基著作《釋放疼痛的5分鐘速效伸展:10大最常見的痛症部位,59個最關鍵的精準伸展,動作到位5分鐘就見效》一書。作者為運動復健專家。擁有建國大學臨床流行病學博士學位、美國佛羅里達大學運動科學中心的脊柱康復專業資格。現為韓國Medi&Fit Training協會會長,並在Oulim醫院運動復健中心,透過以醫療為目的訓練內容,致力於讓患者重拾健康的身體。他深信單憑伸展操就能打造毫無疼痛的健康體態,因而持續開發伸展運動計畫。

日常各式疼痛大多因為姿勢錯誤、情緒緊繃等無形中造成肌肉僵硬所引發。再者,姿勢錯誤容易導致關節或脊椎受損,進而牽動肌肉引發痠痛。此時,除了修正不良的姿勢外,透過運動,釋放支撐關節與脊椎的肌肉壓力,就成了改善痠痛、疼痛的主要關鍵。

而藉由時時伸展,也能增強肌力,這又進一步變成舒緩疼痛或預防疼痛的好方法。原因在於,當肌肉變大、變結實,對身體支撐力更好,更不易受傷,也比較不會姿勢不良,從源頭消滅疼痛的問題。

•更多書籍資訊 請點此

◎圖文摘自采實文化出版, 文熏基著作《釋放疼痛的5分鐘速效伸展:10大最常見的痛症部位,59個最關鍵的精準伸展,動作到位5分鐘就見效》一書。作者為運動復健專家。擁有建國大學臨床流行病學博士學位、美國佛羅里達大學運動科學中心的脊柱康復專業資格。現為韓國Medi&Fit Training協會會長,並在Oulim醫院運動復健中心,透過以醫療為目的訓練內容,致力於讓患者重拾健康的身體。他深信單憑伸展操就能打造毫無疼痛的健康體態,因而持續開發伸展運動計畫。

日常各式疼痛大多因為姿勢錯誤、情緒緊繃等無形中造成肌肉僵硬所引發。再者,姿勢錯誤容易導致關節或脊椎受損,進而牽動肌肉引發痠痛。此時,除了修正不良的姿勢外,透過運動,釋放支撐關節與脊椎的肌肉壓力,就成了改善痠痛、疼痛的主要關鍵。

而藉由時時伸展,也能增強肌力,這又進一步變成舒緩疼痛或預防疼痛的好方法。原因在於,當肌肉變大、變結實,對身體支撐力更好,更不易受傷,也比較不會姿勢不良,從源頭消滅疼痛的問題。

•更多書籍資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅