孫語霙

不要再囤泡麵了!適合居家防疫的10種減脂食材

2020-04-09

前幾天我發布了一張逛賣場的照片在粉絲專頁,說明我看到的「奇景」,各種口味的泡麵通通被一掃而空,讓我不禁思考:「泡麵算是加工程度頗高的食品,幾乎沒有任何營養素,加上麵體經過油炸,整體熱量非常高,如果抗疫期間天天都吃泡麵,恐怕對於免疫力沒什麼幫助,更有可能會胖一大圈呢!」。

不要再囤泡麵了!適合居家防疫的10種減脂食材

隔了幾天,我再度到賣場採購,發現很多能夠提升免疫力、對抗病毒的食材根本沒有人搶,這些食材具有高度營養價值、又耐保存,烹調得宜,還能順便在防疫期間達到減脂的效果呢。

適合防疫的9種減脂食材

南瓜

南瓜含有豐富的纖維質,可延緩血糖上升,餐食中可將南瓜取代米食為主食,相同的體積,南瓜熱量較低,1碗南瓜約等於1/2碗飯的熱量。此外,南瓜含有豐富β胡蘿蔔素,可維持皮膚、消化道、呼吸道、眼睛與生殖泌尿系統表面的結構,避免病毒入侵。

花椰菜

花椰菜屬於蔬菜類,體積大,熱量低,具有良好的飽足感;此外,花椰菜含有超級抗氧化植化素「蘿蔔硫素」,具有抗氧化、抗發炎等多種細胞保護的效果,防疫期間,建議每星期吃5份十字花科蔬菜。

大蒜

大蒜中「楊梅素」的含量相當高,「楊梅素」是降血糖非常重要的植物化學物質;大蒜中最為人所知的「蒜素」屬於有機硫化物,他被稱作「天然抗生素」,能提升免疫細胞的活性,增加免疫細胞殺死外來壞菌的功力。

柳橙

柳橙中富含果膠,能加速食物通過消化道,幫助脂肪、膽固醇由糞便排除出去,此外,柳橙也含有豐富的維生素C,能維持黏膜的完整性,減輕呼吸道黏膜組織受損程度。

豆魚蛋肉

豆魚蛋肉類食物含有豐富蛋白質,蛋白質除了是肌肉合成重要的原料,也是構成白血球和抗體的主要成份,能夠維持人體的免疫機能,蛋白質吃不夠或是品質不佳,容易造成肌肉流失、免疫力下降。

糙米

全穀類含有豐富的維生素B群,維生素B群在體內扮演輔酶的腳色,可幫助能量代謝、造血、解毒及抗體的合成。

優酪乳

腸道健康與體重控制、免疫功能、防禦能力息息相關,人體有超過70%的免疫球蛋白A是由腸道製造,其可與病毒及病原菌結合,抑制細菌及病毒附著於腸道上的細胞時人體造成傷害。

堅果

堅果含有豐富的維生素E,維生素E是體內最重要的抗氧化劑,可保護脂肪酸及脂蛋白避免被氧化、清除自由基,可維持細胞膜的完整及穩定性、預防低密度膽固醇(LDL)阻塞血管。

薑黃

天然薑黃素有良好的抗氧化能力,能夠降低體內總膽固醇(LDL),提高好的膽固醇(HDL),有助於預防心血管疾病;此外,薑黃素可以直接捕捉自由基,幫助人體對抗病毒感染,增強身體的免疫功能。

蛤蜊

蛤蜊屬於低脂蛋白質,同時也含有豐富的鋅。鋅具有多項重要生理功能,是合成蛋白質和DNA、RNA的輔因子,再分裂旺盛的組織(如:腸黏膜上皮細胞)不可或缺的元素,參與許多酵素的活性,也有增強免疫力、保護身體抵禦疾病的功能。

以上十種食材,都是在台灣賣場普遍可以買到的食材,在居家防疫的日子裡,活動量很容易降低,用新鮮食材取代泡麵和零食,對於免疫力和體態維持都會有良好的幫助。

責任編輯/妞妞

/ 關於孫語霙 /

運動星球

《Pokémon Go》玩家共走32兆步!為人類省下近6千億元醫療費

2019-10-14

從2016年開始,《Pokémon Go》席捲全球,它讓玩家踏出家門,把走路變成了一種樂此不疲的遊戲,也有人因為這款手遊成功瘦身。根據日東京舉辦的「醫療 x 遊戲化論壇」(Healthcare x Gamification Forum)上,寶可夢公司(The Pokémon Company)社長石原恆和宣稱,推出3年來,《Pokémon Go》已為全人類節省了約2兆日圓(約新台幣5,800億元)的醫療支出。

《Pokémon Go》玩家共走32兆步!為人類省下近6千億元醫療費 ©newsweek.com

全球玩家共走230億公里,省下2兆日圓醫療支出

根據社長石原恆和表示,全球玩家於《Pokémon Go》累積的行走距離已達到230億公里,以1步0.7公尺換算的話,合計步數可達到32兆8,000步。日本築波大學的研究指出,平均走一步可以節省0.061日圓的醫療費用,換算下來,《Pokémon Go》已為全世界省下多達2兆日圓的醫療支出。2016年7月登場的《Pokémon Go》締造了許多紀錄,推出20天便進帳1億美元,初期全球日活躍用戶數更高達4,500萬人,並在去年9月突破下載量10億的門檻。

據統計,推出第一年,全球玩家就共同行走了87億公里,這個距離幾乎可來回地球到海王星一趟。儘管《Pokémon Go》的熱潮已有所衰退,這款遊戲至今依然擁有約1,100萬月活躍用戶。

©nintendolife.com

創造與世界的連結,是遊戲長久之道

石原恆和社長表示,在製作寶可夢系列的過程中,他意識到與現實世界的連結,是一款遊戲若要長久的必然生存之道。在遊戲破關後,與朋友交換寶可夢填滿圖鑑、分享寶可夢出沒地點、又或者進行對戰成為寶可夢火熱的重要因素。即使如此,要讓人們持續遊玩一部作品仍有極限,許多人小學畢業後也連帶從寶可夢畢業。石原恆和透露,要在這樣的情況下堅持下去,他們可說是煞費苦心。而《Pokémon Go》可說是他們對創造遊戲與現實世界連結的一種嘗試,如今這款遊戲已成為許多人日常生活中的一部分,石原恆和也提到,每次帶愛犬散步時,已經習慣一邊遊玩《Pokémon Go》,並稱只要還覺得有趣就會持續下去。

©9to5mac.com

走出戶外還不夠,《Pokémon Sleep》要玩家夜夜好眠

但對於創造遊戲與現實世界的連結,寶可夢公司似乎並不打算止於鼓勵用戶出門走走。今年5月時,寶可夢公司公布《Pokémon Sleep》,預計2020年推出,本次論壇上,石原恆和再度提起了這項計畫。《Pokémon Sleep》可藉由任天堂Pokemon Go Plus+設備測定玩家的睡眠時間,並透過藍牙將睡眠資料發送至手機,就目前而言,仍是一款我們難以想像其樣貌的嶄新遊戲。 石原恆和表示,隨著裝置與通訊技術的進步,這已經不是無法實現的任務。智慧手錶等裝置的誕生,使測量心跳、血壓、卡路里消耗,甚至睡眠狀態都變得易如反掌。至於為何選上睡眠這個題材,石原恆社長表示,睡眠是人類每天必定要做的事,因此便開始考慮如何將遊戲與睡眠做連結,打造一款讓每天早上起床更有趣的遊戲。

©gamespot.com

但串連睡眠與遊戲,這前所未有的任務仍舊讓人難以想像,畢竟《Pokémon Go》可以鼓勵用戶多走出戶外,而《Pokémon Sleep》該怎麼促使用戶睡得更好,就是得上市後,各位玩家自行體驗了。

防彈飲食第一步:防彈管理

2017-08-07

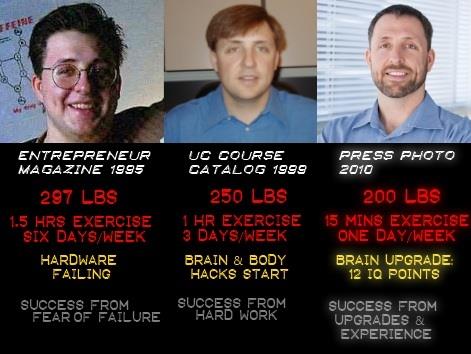

大約20年前,我是個年輕的新興矽谷創業家,擁有數百萬資產。一切應該都要棒得不得了,但卻有一個問題──我又肥又胖,體重接近136公斤。我曾經在連續18個月內,將每天攝取的卡路里限制在1500~1800大卡之間,一週運動六天,每次運動90分鐘。我充滿意志力地積極投入這套瘦身計畫,雖然我的確變得更強壯了,但身上的贅肉卻甩不掉。在30歲時,我被診斷出第二期凝血酶(thrombin)引發血小板凝集的急性發作。簡單來說,我的血液就像泥漿一樣又濃又黏,醫生則擔心我會因中風或心臟病發作而死掉,而且不是在未來某個不確定的時間點,而是很快就可能會發生。

雖然我在事業方面很成功,但大多數的時間我都覺得很難受,因此一點也開心不起來。我總是感到疲累,被壓力吞噬,還受不了我的慢性鼻竇炎、咽喉炎永遠沒有好的一天。我總是思緒不清,維持專注也很困難。我在賓州大學華頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania)努力要取得MBA學位時,同時也在一間新創公司工作,當時我的考試成績爛透了。我可能會答對幾個問題,但是不管我多努力,都會因為疏忽大意而答錯其他題目。那感覺就像是我大腦裡有什麼東西背叛了我。我知道要如何唸書、回答問題,但當我努力想專心時,我就是無法盡情發揮實力。

這實在很嚇人。光是肥胖就已經夠令我難受了,如果我不只胖,腦袋也不好,那我根本就不可能靠一份我自己也喜歡的工作謀生。這件事促使我開始研究最新的腦造影技術,最後我決定接受在當時還有爭議的單光子發射電腦斷層掃描(single photon emission computed tomography,SPECT),好知道大腦背叛我的原因。在預約的那天,我來到矽谷腦造影中心(Silicon Valley Brain Imaging),技術人員將放射性的糖注射進我的手臂。接著我的大腦利用了那些糖之後,放射性的示蹤劑就顯示出,我的前額葉皮質(大腦裡最高度演化也最晚才演化出來的部分)在我試圖專注時竟然沒有任何活動。當時,我不只失去了正值壯年時期應有的健康,連大腦裡基礎的「硬體」也失靈了。最糟的是,我完全不懂這一切背後的原因。畢竟,醫生和所有主流醫療專家告訴我的,我都照做了。

我來自以自然科學角度思考的背景,這點透露了我解決問題的方式。我的祖父母相識時,兩人都是曼哈頓計畫(Manhattan Project)[註一]的成員,而我的祖母因她在核子科學方面的研究,贏得了頗具聲望的終身成就獎。我在八歲時,就得到了自己專用的電腦,這使我成為少數40多歲、卻有超過30年電腦經驗的人。我在大學主要修習决策支持系统(decision support systems)[註二],這是人工智慧領域裡的一門獨立學科。自我有記憶以來,科學和科技的力量就一直是我生活的一部分,所以當我在健康和事業方面遭遇危機時,我也向這股力量尋求協助,希望能找到解答。

註一:美國政府在1942-45年間進行的一項首顆原子彈計畫。許多歐洲流亡科學家都參與了此項計畫。

註二:決策支持系統(decision support system, DSS)是一項電腦程式應用系統,可以分析商業資料,幫助使用者更容易做決策。

註二:決策支持系統(decision support system, DSS)是一項電腦程式應用系統,可以分析商業資料,幫助使用者更容易做決策。

Dave Asprey 20年來變身過程 ©Dave Asprey

我是一位網路世界的早期開創者(也就是所謂的「駭客」譯註1),在到華頓商學院就讀前,我在加州大學矽谷進修中心主導一項教學計畫。從1997到2002年,我教那裡的工程師如何管理網路。這在當時是件眾所皆知的困難任務,因為工程師(就像醫學專家一樣)非得透徹瞭解他們所使用系統中的枝微末節才肯罷休,但當時的技術無法提供足夠資訊。對於網路系統的操作,你經常只能在無法充分理解所有相關環節的狀態下,「先做再說」。這樣看來,人體和網路其實並沒有那麼大的差異,兩者都是極為複雜的系統,而且有很大一部分的資料是我們手上缺乏、有所誤解或被隱藏起來了。當我用這個角度來思考人體的問題時,我發現我或許可以學著運用破解電腦和網路系統的技巧,來破解我自己的生物系統。

這是一個重要的轉捩點,也是我進行生物駭客之旅的起始點──「生物駭客」(biohacker)是項操作技藝,使用科技改變人體內在和外在環境,藉此掌控並使身體按照期望表現。我可以藉著監控自己的健康,來揭露影響我感受、外貌、身體機能表現、甚至是人際關係和整體幸福感的隱藏變因,這個概念令我非常興奮。電腦駭客會列出一個電腦系統的詳細內容,然後試圖找出一個可用來取得控制權的小漏洞,而通常他會一一去試每個可能的破綻,直到找出那個讓他得逞的漏洞為止──這和進行生物駭客的過程沒什麼兩樣。

我從測量自己的生理數據開始,然後用身體做實驗,找出周遭環境可能哪裡有問題,並觀察影響我身體的因素是什麼。不管你觀察到的異狀有多微小,都別覺得自己可能是想太多或發神經。我做了血液生化檢驗,也透過腎上腺荷爾蒙測試,檢測自己的壓力指數。彙整了實驗結果後,我開始使用「聰明藥」來重新啟動大腦,增加營養補給品,並嘗試了無數的飲食法,看看哪些有效、哪些無效,並找出背後原因。

從那時開始,我拜訪了加拿大森林深處的破解大腦私人機構、安地斯山脈的心靈診所,還有位於西藏的偏遠修道院。我在家中的辦公室安裝了一台腦電波儀(electroencephalogram,EEG) ,也取得了證照,能使用一種叫「心率變異分析」(heart rate variability)的生物反饋(biofeedback)技術,學會如何才能控制神經系統的壓力反應。當我使用這些技術來管理大腦時,很明顯就能發現我吃下的食物會直接影響我的生理狀態和思考能力。當我的生理狀態改變時,我的身心表現也跟著改變。用這些儀器來監測大腦,讓我能很清楚知道哪些食物對心理狀態有益、哪些有害。

這些就是防彈飲食的起源。藉由測試這麼多不同的變因、與回饋聯繫起來和抽絲剝繭相關研究,我瞭解到發炎、毒素、荷爾蒙、神經傳導物質、腸道細菌和許多其他因素,在減重、飢餓和精力當中扮演了很複雜的角色。有很多這些發現都只出現在鮮為人知的研究期刊中,並沒有被廣泛運用;有些則是我自己細心觀察的結果,和其他生物駭客也一同觀察到的現象。這些發現都很驚人,但都讓我以近乎兩天一公斤的速度減重,氣色也更好,且工作表現、復原能力、專注能力都更上層樓。我發現該如何為我的身體和大腦進補,同時也很重要的是,擺脫那些在我生活中會不知不覺阻礙我的食物。

我的研究成果相當違反直覺,因此一開始我以為那只是我個人的特例。也許是我個人對食物的生物化學反應有什麼特異之處;但是當我和朋友、家人分享我的發現時,看到他們減重也很快,而且專注力和意志力也隨之提升,這時我就知道我確實發現到什麼了。現在輪到你從我經年累月的研究和經驗中獲益了。遵循防彈飲食法則,你便能夠減重、提升整體表現,藉由提升精力和恢復能力,為你的人生增加優勢。十多年以來,我一直維持少了約45公斤後的體重,甚至找回了六塊肌,同時身體年齡變年輕了,免疫系統也大幅增強。40多歲的我真的比20多歲的我還要來得好,你也可以。

譯註一:人類大腦皮質分布著神經元(neuron),神經元內的樹突和細胞體會在活動時產生微弱的生理電位。由於人體大腦皮質細胞互相連接,因此其周圍的神經元都可產生相同的電位變化,因而得以藉由貼附電極,觀察電位記錄其腦波,根據不同震動週波數分別命名為α、β、δ、θ等腦波。

防彈咖啡與防彈飲食創始者Dave Asprey ©bulletproof.com

防彈飲食不只讓人快速減重、覺得精力充沛,也是份指南,讓人由內而外提升身心狀態,同時抑制經常伴隨高壓生活、高度期待、高水準表現而來的發炎情形和罪惡感。

防彈飲食不只讓人快速減重、覺得精力充沛,也是份指南,讓人由內而外提升身心狀態,同時抑制經常伴隨高壓生活、高度期待、高水準表現而來的發炎情形和罪惡感。

防彈咖啡 ©Al Seib/Los Angeles Times

書籍資訊

◎文字摘自活字文化出版,戴夫‧亞斯普雷(Dave Asprey)著作《防彈飲食:矽谷生物駭客抗體內發炎的震撼報告(二版)》一書。

紐約時報暢銷書、全美最夯健康類書《防彈飲食》(The Bulletproof Diet),告訴你,最自然易行的健康方式,更重要的就是吃對油脂,讓體內的生物化學機轉順利的運作,自然達到健康又有活力的身、心表現,其次,避免易受黴菌汙染的食物、避免容易堆積為脂肪的高果糖食品——這就是「防彈飲食」。

革命性的營養觀:

要:吃好的油脂、好鹽、好食材、好睡眠

不要:不要再計算卡路里,不要過度運動,水果減量,甚至以防彈咖啡代替早餐!!

結合最新的營養醫學研究,正確的飲食新觀念,加了健康油脂的防彈飲食,能夠有效的調整腸道好菌,戰勝體脂肪。吃下好油脂(草飼牛的油、酥油、椰子油、酪梨、蝦油),能有飽足感,並讓膽汁活躍,讓身體高效排毒。結合最新的營養醫學研究,正確的飲食新觀念,這樣吃,就能恢復身心活力與專注力,升級自信人生!

本書作者戴夫‧亞斯普雷年輕時就苦於過胖與易發炎體質,用盡方法卻始終瘦不下來,於是花了20年、數十萬美元來「駭」進他自己的生物體系,找出讓他失去活力、健康與肥胖的原因。試過所有減肥方式之後,終於找到最輕鬆有效的方案,「防彈飲食法」。

•書籍資訊 請點此

◎文字摘自活字文化出版,戴夫‧亞斯普雷(Dave Asprey)著作《防彈飲食:矽谷生物駭客抗體內發炎的震撼報告(二版)》一書。

紐約時報暢銷書、全美最夯健康類書《防彈飲食》(The Bulletproof Diet),告訴你,最自然易行的健康方式,更重要的就是吃對油脂,讓體內的生物化學機轉順利的運作,自然達到健康又有活力的身、心表現,其次,避免易受黴菌汙染的食物、避免容易堆積為脂肪的高果糖食品——這就是「防彈飲食」。

革命性的營養觀:

要:吃好的油脂、好鹽、好食材、好睡眠

不要:不要再計算卡路里,不要過度運動,水果減量,甚至以防彈咖啡代替早餐!!

結合最新的營養醫學研究,正確的飲食新觀念,加了健康油脂的防彈飲食,能夠有效的調整腸道好菌,戰勝體脂肪。吃下好油脂(草飼牛的油、酥油、椰子油、酪梨、蝦油),能有飽足感,並讓膽汁活躍,讓身體高效排毒。結合最新的營養醫學研究,正確的飲食新觀念,這樣吃,就能恢復身心活力與專注力,升級自信人生!

本書作者戴夫‧亞斯普雷年輕時就苦於過胖與易發炎體質,用盡方法卻始終瘦不下來,於是花了20年、數十萬美元來「駭」進他自己的生物體系,找出讓他失去活力、健康與肥胖的原因。試過所有減肥方式之後,終於找到最輕鬆有效的方案,「防彈飲食法」。

•書籍資訊 請點此