陳柏長

跑步到底該不該做肌力訓練?它是最後3公里的關鍵

2020-04-10

對於長跑是否要肌力訓練,已經是吵了超過50年的話題。雖然多數的書籍及研究,已經認為肌力訓練是長跑訓練的必備訓練之一,但是多數人還是認為肌力訓練會造成肌肥大,讓長跑的時候增加身體負擔而無法跑更快。事實上,體重增加反而會增加跑步經濟性,過輕的體重跑步經濟性反而較差。

跑步到底該不該做肌力訓練? 它是最後3公里的關鍵

重點整理

■ 僅以徒手肌力訓練,最多加上彈力帶為主的訓練方式應該修改。

■ 對於沒進行過任何肌力訓練的跑者,一開始徒手訓練會有一定效果;但幾個月後,這樣的訓練已無法對身體產生足夠刺激。

■ 「肌力及跑步訓練是相互排斥」的論述是錯把初期研究當結果。

■ 影響長跑運動成績的因素可簡單分為能量系統及神經肌肉系統,其中神經肌肉系統訓練在台灣被長期忽略。

為什麼要肌力訓練?

菁英選手看起來都非常精瘦,更加深長跑不需要肌力訓練的印象。多數長跑者對於肌力訓練,多停留在健身房裡肌肉線條粗曠的刻版印象,事實上,肌力訓練不是要跑者舉起跟那些肌肉男一樣的重量,而是根據自身體重的倍數來衡量。

肌力訓練到底種不重要呢?結論應該是超級重要,而且文獻已經多到跟山一樣高了。肌力訓練已經比以往更加被重視,但是台灣跑步訓練營或是跑班,都還是以徒手肌力訓練,最多再加上彈力帶為主要訓練方式。這跟我們認知的肌力訓練有非常大的差距。

常見的幾個肌力訓練評估標準,一個好的運動員至少要能深蹲1.5倍自體體重(1RM),臥推1倍體重,當然肌力訓練不只這些項目,現代對於運動員的要求已經跟過往不同,要有力量、速度要快、靈活度要夠。

一個好的運動員至少要能深蹲1.5倍自體體重(1RM),臥推1倍體重

肌力訓練對於長跑運動的好處,可以降低跑步的疲勞、增加下肢剛性(Stiffness)、增加神經肌肉的整合性(現在這個能力被認為是耐力運動好壞的兩大要素之一,另一個為能量系統)。要有好的運動表現,勢必要做肌力訓練,而徒手肌力訓練對於神經肌肉整合的刺激會不足夠,等於少了一個可以幫助運動表現的能力。

有研究將18 名10 公里能跑在40 分鐘左右的運動員分組,一組進行原本他們舊有的課表,一組則請教練讓他們一週做2次肌力訓練,經過8週的訓練過後,有進行肌力訓練的選手,在10公里的測驗平均進步了65 秒。而以賽道上表現來看,成績能進步的主因,來自最後3 公里能夠維持原本或是更高的速度完賽。因此對於想要在長跑上能夠有好表現的人,應該要有合適的肌力訓練計畫。簡單的分腿蹲、橋式棒式對於初學者有效,但是運動一段時間的跑者並不適合這樣低度刺激的訓練。

肌力訓練對身體產生的改變

長久以來,耐力運動者對於是否該肌力訓練,一直爭論不休。雖然多數的跑步書籍,已經將肌力訓練納入訓練的一環,但多數為徒手負重的訓練。對於沒有進行過任何肌力訓練的跑者,一開始徒手訓練是會有一定效果,但是經過幾個月後,這樣的訓練已經無法對身體產生足夠的刺激,讓身體的肌肉更加強健。

耐力運動是否該逐漸進行較高重量的肌力訓練,我們可以從肌力訓練對於身體產生的生物適應來探討。身體面對外來的刺激,會造成細胞內DNA 節錄不同基因片段,進而產生相對應的蛋白質以及改變身體細微結構來對應,進而對耐力運動表現產生影響。

根據研究,當進行2 週以上的肌力訓練後,身體會對肌力訓練開始產生特定的生物適應,而這些生物適應跟跑步等耐力運動產生的適應機轉並不相同,肌肉的直徑及整體重量都會增加。更多的肌肉量也就更能產生更大的力量,也就需要更重的訓練重量,來對這些肌肉產生足夠的刺激。而一般而言,單純的耐力運動訓練,並不會產生這樣的肌肥大作用(仍然有但是沒有這麼明顯) 。

進行2週以上肌力訓練後,身體會對肌力訓練產生特定的生物適應,肌肉的直徑及整體重量都會增加

肌力訓練只是蓋房子的動作,除非你做的運動是健力、健美,否則較大肌力是無法轉化成為專項運動的成績,仍然要進行專項轉化的訓練。跑步需要需要推蹬、穩定核心、落地需要穩定的骨盆,這些都需要有一定的肌力去做維持,能更徵招出最多的肌肉一起出力,勢必能創造更好的成績,同時透過肌力訓練,可以在長跑的過程中避免肌肉疲勞(撞牆)。

如果只進行有氧訓練,身體的肌肉得到不同刺激,會努力增加肌肉內的代謝酵素及粒線體數量,讓身體可以快速產生跑步所需要的能量,同時增加微血管密度,讓肌肉組織可以順利進行新陳代謝。一直以來,為數不少的教練及從事耐力運動的運動員,都認為進行肌力訓練,會危害到他們長跑的表現。

迷思:肌力訓練跟耐力訓練互斥

1970年代,大學教授Robert Hickson 在長期跑步之後發現自己的肌肉量下降,於是做了個研究,發現跑步會對肌力成長產生負面影響。這樣的研究結果開始在跑步圈流傳,認為肌力及跑步訓練是相互排斥,有氧訓練也應該要跟無氧訓練分開。

跑者不該練太多重量訓練,增加肌肉會讓跑步的負擔更高,會影響跑步成績已經變成多數跑者的信條。但是Hickson 後續的研究發現,經過10 週的重訓,跑者可以在Vo2Max(最大攝氧量)的強度下,多跑12%的時間。

Hickson後來又找了長期進行跑步訓練的跑者,讓他們接受10 週的實驗,實驗組每週額外進行3 次肌力訓練,原本的跑步訓練繼續維持,結果發現這些有進行肌力訓練的跑者,跑步成績進步13%。而為何一開始Hickson的研究耐力運動跟肌力訓練會互斥? 經過分析實驗設計,發現可能是過度訓練導致恢復不足,而非肌力訓練會危害到耐力運動。

經過10 週重訓,跑者可以在Vo2Max 的強度下多跑12%的時間

Marathon is a power game

影響長跑運動成績的因素很多,但是可以簡單分為能量系統及神經肌肉系統。過往我們的間歇跑、長跑很多著重在訓練能量系統(但是卻沒有好好運動補給,黑人問號),而神經肌肉系統訓練在台灣可以說是被長期忽略,不少選手也不知道該如何好好肌力訓練。

有效的肌力訓練(不是練健力、健美,訓練目標不同方式也不同),可以:

.增進跑步經濟性

.增加乳酸代謝速度(提高乳酸閾值)

.增進最大速度

.增加肌肉抵抗疲乏的能力

.增加無氧運動能力

肌力訓練,可以帶來的成績效益比多數跑者想像還大。核心穩定,讓每踏下的一步,阿基里斯腱可以吸收更多的能量,讓同樣速度需要的能量更少,骨盆更加穩定,每一步的觸地時間更短,可以計算看看每減少0.1、0.2 秒的觸地時間,對於馬拉松可以進步的時間有多少。更好的肌力,讓跨出的步幅更大,如果每一步可以因此增加1 公分,完賽時間的差距,就可能是2-3 分鐘的不同。要增進馬拉松成績,除了練跑更要合適的肌力訓練。

/ 關於陳柏長 /

經歷

Pose Method® Level 1 認證教練

Garmin 亞太區跑步教練培訓

RAD 自我肌筋膜放鬆國際指導員

醫師高考及格

衛生福利部署定專科醫師

部落格 陳柏長醫師的跑步筆記

FB 陳柏長醫師 跑步讀書室

運動星球

穿越1998時空隧道 PUMA CELL ENDURA / CELL VEN

2018-12-20

PUMA CELL 氣室跑鞋科技於 1998 年推出後,旋即在潮流跑鞋領域颳起一陣旋風,生於 1998 年,具有革命性技術的「CELL 氣室科技」,由 PUMA Trinomic 跑鞋科技演化而來,六角形的 TPU 結構更增加鞋款穩定性、避震、高彈性與絕佳耐用效能,PUMA CELL 在 90 年代推出的雙霸鞋款 CELL Endura 與 CELL Venom,成功造就 90 年代最暢銷的跑鞋經典之作。經歷了科技、時尚快速變化的 20 年,PUMA 將再次向經典致敬。

穿越1998時空隧道 PUMA CELL ENDURA / CELL VENOM 雙霸正式亮相

就在今年 10 月初,PUMA 重新翻玩復刻叱吒 90 年代的當家跑鞋-PUMA CELL Endura,全台超限量 35 雙旋即銷售一空!在廣大鞋迷的吶喊期盼下,PUMA 今特宣布,曾經成就 90 年代暢銷經典,並締造跑鞋搶購熱潮的 PUMA CELL 系列新作,即將正式大舉回歸。12 月 6 日,PUMA 將不僅推出 CELL 經典鞋款 PUMA CELL Endura 新色款,日前在北美市場與 Marvel 猛毒電影跨界聯名,造就全球討論度破表的復刻 PUMA CELL Venom 也將首度引進台灣發售。

穿越PUMA CELL 1998 時光隧道

2018 年可謂是時尚復古老爹鞋大鳴大放之年,向來引領街頭潮流趨勢的 PUMA 趁勢讓當家經典 CELL 強勢回歸,為時下翻湧的復古鞋風潮豎立強悍霸主之旗。PUMA CELL 系列鞋款結合搶眼吸睛的六角形外露式 CELL 氣室科技,透氣網眼鞋面結合麂皮皮革材質,輕量 EVA 中底巧妙搭配搶眼外露的 CELL 氣室科技更是視覺一大亮點。為強化高穩定性效能,PUMA CELL Endura 特別將 CELL 氣室科技配置於鞋大底前掌、中段、及鞋跟處,鞋身則加入獨特設計鞋帶支撐系統,以細線加強局部穩定功能;而 PUMA CELL Venom 則以優異避震性著稱,精心於鞋跟處強化置入霸氣外顯的 CELL 六角形氣囊,讓邁步時雙腳在足跟落地瞬間成功分散吸收衝擊動能,大幅提升避震防護。霸氣前衛的潮流外觀,完美結合絕佳的穩定緩震科技優勢,讓復刻重現的 PUMA CELL 再次引發時尚話題,成功贏得眾多潮人、跑者們青睞,於潮流圈掀起一波鞋履巨浪。

PUMA CELL Venom

為大舉迎接 12 月 6 日即將登台的復刻鞋履雙霸 PUMA CELL Endura 與 CELL Venom的上市,PUMA 特別於今日(12月 4日)打破新品發表既定形式,以穿越 1998 時空隧道為主題,邀請眾多潮流 Icon 與媒體們搶先鑑賞 PUMA CELL Endura與 PUMA CELL Venom 全系列男女新色款。 在此次搶先鑑賞發表會上,眾多潮流名人們及鞋頭大老紛紛蒞臨現身,在進入活動現場前,PUMA 特別在每位來賓的手上印下有著 2018 數字的螢光紋身貼紙,在進入 PUMA CELL 時空隧道後,2018 的數字瞬間轉變為 1998 及經典 PUMA CELL 發光字樣,巧妙增添現場所有來賓對於 PUMA CELL 時光之旅的期待,潮流暗黑系女神阮禾茜以及街頭女王 StarXu 更是忍不住尖叫。

PUMA CELL Endura

進到全黑現場,大型霓虹燈管及閃爍漸進的燈光效果,更加強 CELL 時光隧道氛圍,全場聚焦今日主角 PUMA CELL Endura,霓虹光透過鏡子反射映照,象徵穿過時光隧道,重現經典。擁有鞋頭之稱的潮鞋蒐集控李易、潮流 Icon Allen Yang,對於 PUMA CELL 完全沒有抵抗力,對於 CELL 氣室科技及各項鞋履特色如數家珍,在 1998 年復刻版 PUMA CELL Endura 鞋前駐足拍照,留下許多如畫報般的時尚大片。

穿過了時光隧道後,俐落、霸氣的黑色鐵網架上展示 12 月 6 日即將發售的全系列 PUMA CELL 系列新品,以搶眼的六角形蜂巢點綴,蜂巢箱內置滿各色新款 PUMA CELL Endura 以及 PUMA CELL Venom,搭配螢光綠漾蜂巢燈光在地面奔跑跳動,象徵 PUMA CELL 挾帶強 會場內另外一大吸睛亮點則是巨型 CELL 透明炫光綠色氣球,還原 PUMA CELL 鞋款最具特色的外露式綠色蜂巢狀氣室,立即讓可愛潮流女神紀卜心、熱愛 PUMA 的時尚教主 Judy Chou、與知名髮型師 Wind 爭先與透明氣球合照,以各自獨特的品味與搭配功力,演繹 PUMA CELL 系列新品。

PUMA CELL Venom

此番大舉回歸的全系列 PUMA CELL Endura 及 PUMA CELL Venom 雙霸鞋款將於 12 月6 日正式登台發售,除了更多樣的男款新配色外,日前國際超模 Cara Delevingne 在個人 IG 上狂曬的 CELL Endura 女生尺段新粉配色也現身在台灣此波發售行列。潮流迷們可得準備好了,下一波即將引爆全台復刻跑鞋熱潮的 PUMA CELL 來勢洶洶,也為 2019 年鞋履新主流奠定霸主之位。

資料來源/PUMA

責任編輯/妞妞

運動星球

2018 星光萬人迷馬拉松──給2018設定一個新目標,讓跑步變成最快樂的事!

2017-12-19

NEVER GIVE UP 別停下腳步,跑下去就對了!

多久沒停下腳步?拋開吧!管他那些煩人的工作與生活,

這次別讓自己後悔,開始跑下去吧!找回最CHARMING的自己!

一起成為最閃耀自信的萬人迷吧!

沒錯!這次邀請當紅插畫家「鬧一波大師」為大家帶來爆表的正能量!

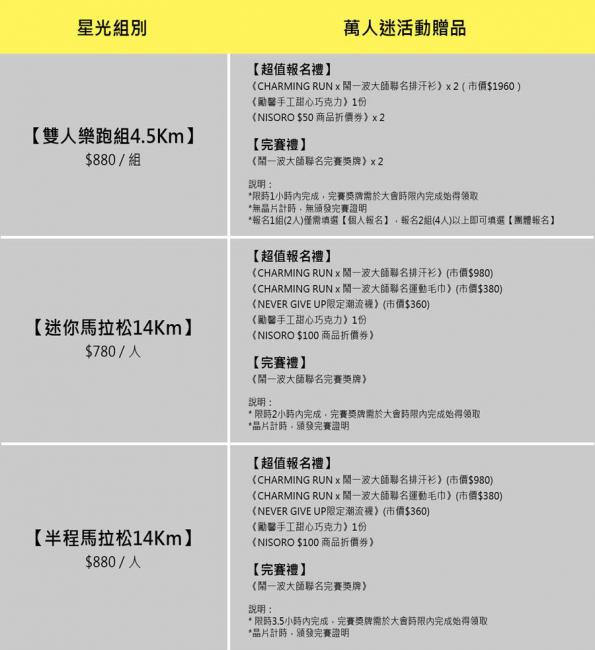

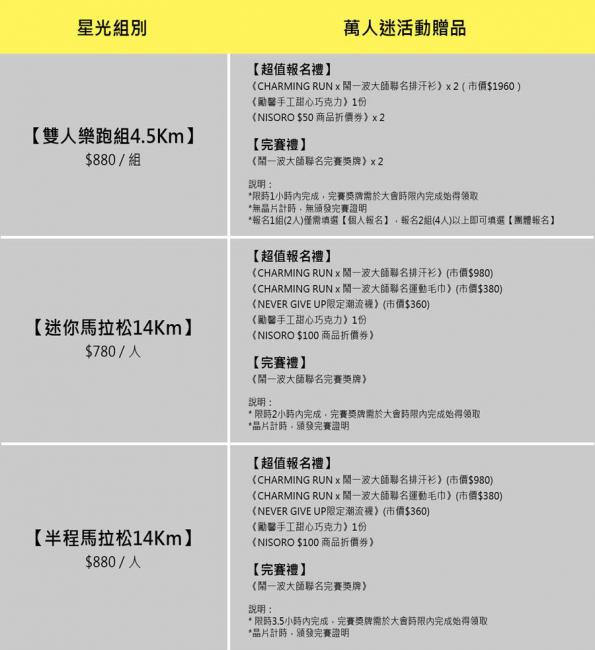

只要報名「2018 星光萬人迷馬拉松」,即可獲得鬧一波大師聯名活動贈品:《CHARMING RUN x 鬧一波大師聯名排汗衫》、《鬧一波大師聯名完賽獎牌》、《CHARMING RUN x 鬧一波大師聯名運動毛巾》、《NEVER GIVE UP限定潮流襪》、《勵馨手工甜心巧克力》、《NISORO商品折價券》。

(備註:因報名組別不同,活動贈品也會不同)

《CHARMING RUN x 鬧一波大師聯名排汗衫》

《鬧一波大師聯名完賽獎牌》

《 CHARMING RUN x 鬧一波大師聯名運動毛巾》

《NEVER GIVE UP限定潮流襪》

甜心工坊成立是為協助受暴婦女就業,透過提供短期、且低技術門檻的工作,讓其有經濟有收入、就業適應與就業能力提升,進而結束甜心工坊工作後進入職場持續就業。

我們相信,每個女人都應該擁有甜蜜生活,相信受暴只是她們人生的經歷一部份而非全部。只要她們有就業願意,透過我們就業服務,相信她們內外在能力可以提升,經濟可以獨立自主。當她們進入職場時,我們期待雇主可以看見、欣賞她們的能力而持續雇用。

在甜心巧克力工坊工作的婦女我們稱呼她甜心阿姨。透過2018年3月10日【星光萬人迷馬拉松】,要讓近5000位跑者一起分享甜心阿姨手作的美味巧克力,將這份有意義的愛傳播給更多人!

【勵馨社會福利事業基金會】https://www.goh.org.tw

《勵馨手工甜心巧克力》

一切從吃對的食物開始!

每道餐點,皆經過營養師精算過熱量與營養,才會進行生產,是適合大眾的健康餐。食材選擇,使用無毒、無膨發、無化學藥劑浸泡的海鮮,蔬菜部分使用弱勢團體生產L E D 水耕蔬菜;並選用義大利橄欖油來製作調控餐。

【常溫-熱量調控餐】

2017年全新上市的熱量調控包,服務現代人忙碌生活為出發點,精心調配蛋白質、醣類、脂肪量,是兼具健康美味的餐點。由專業義法料理廚師設計,營養師修正補給,歷經兩年研發改良。HACCP規範的工廠製造,高溫高壓殺菌,不含任何的保鮮劑。可常溫保存一至二年,適合上班族、出差、旅行、颱風天都方便攜帶。

【冷凍商品】

全系列商品皆以便利、美味、健康為設計標準。有多樣化的肉類、健康的湯品、健康澱粉主食、醬料等冷凍商品,適量包裝便於攜帶,可作為運動後立即補充的蛋白質。讓大家生活便利,健康飲食也能好簡單!!

堅持用好的食材做出食物原本應該要有的味道,用心推廣健康的食物,吃對的食物,比不吃更健康!

【NISORO】http://www.nisoro.com

《NISORO商品折價券》

2018年,NEVER GIVE UP!一起讓跑步成為最快樂的事!

別猶豫了!現在開始練習,讓我們一起跑下去,

在3/10成為最閃耀的星光萬人迷吧!

2018星光萬人迷馬拉松組別介紹

• 雙人樂跑組4.5Km

一起互相打氣、努力跑下去吧!

給初體驗的你!如何讓跑步變成一項習慣呢?首先你要先開始動起來!!

一起揪你身邊最重要的人參加吧!體驗4.5Km的路程,相信你會享受那段路程帶來滿滿的正能量!

• 迷你馬拉松14Km

設立明確的目標,全力達成!

對跑步已不陌生的你,是否該再前往下個目標前進呢?

沒錯!14K絕對是你下個進階的目標,呼吸與步伐的節奏是否都熟練了?

透過這次的星光萬人迷馬拉松,來給自己一個新的目標吧!

• 半程馬拉松21Km

唯有突破,才能進步

給喜愛跑步的你,是不是已停滯許久或還不敢再突破自己呢?

來吧!這是突破自己的最好機會,記得NEVER GIVE UP!

別害怕自己做不到,只怕你放棄,跑下去就對了!

2018 星光萬人迷馬拉松

date 2018/03/10

place 台北大佳河濱公園

races 雙人樂跑組4.5Km

迷你馬拉松14Km

半程馬拉松21Km

web 伊貝特報名網

place 台北大佳河濱公園

races 雙人樂跑組4.5Km

迷你馬拉松14Km

半程馬拉松21Km

web 伊貝特報名網