運動星球

波馬冠軍鞋大解密: BROOKS碳纖維板跑鞋 HYPERION ELITE上市

2020-04-14

2018年波士頓馬拉松冠軍Linden在低溫冰雨的惡劣氣候中獲得勝利,除了她堅忍不拔的毅力讓人激賞,在她腳上那雙未曾公開露面的BROOKS HYPERION ELITE原型鞋也備受關注。BROOKS於2月底全美首度公開,台灣將於4月17日上市,讓跑者們體驗這雙結合獨家DNA ZERO中底科技、碳纖維推進板冠軍鞋HYPERION ELITE的威力。

波馬冠軍鞋大解密: BROOKS碳纖維跑鞋 HYPERION ELITE上市

競賽鞋BROOKS HYPERION ELITE 為競速而生

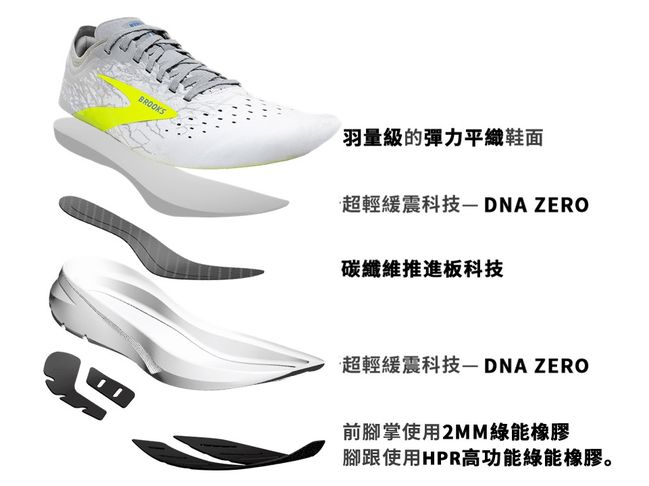

BROOKS Hyperion Elite全新升級,具有輕巧的彈力平織鞋面,以及BROOKS全新的DNA ZERO中底科技,和市場最夯、最廣為人知的碳纖維推進板。

DNA ZERO中底科技是BROOKS的獨有DNA配方,它具有0.12克/立方釐米的極低比重,這使BROOKS跑鞋不僅可以保持中底厚實,同時極為輕量;碳纖維板的厚度為1毫米,中間有一個厚度為0.5毫米的凸起脊柱,以提供額外的支撐。平織鞋面非常薄,因此在潮濕天氣下,面料不會吸收保留太多水分,鞋底在前腳還具有BROOKS獨有的綠能橡膠大底,以提供更好的抓地力。這也是說明2018波馬冠軍Linden,能從濕冷氣候的比賽中脫穎而出、拔得頭籌的關鍵因素之一。

輕巧的DNA ZERO中底科技、堅硬的碳纖維推進板和中底的寬度相結合,減少了腳踝和膝蓋的偏差(反向移動)

Linden接受採訪時表示:「BROOKS HYPERION ELITE是一款紮實、反應靈敏且衝勁十足的賽事用鞋,輕得令人難以置信,只有196克,我連放在手上都感覺不到它的重量,更不用說是穿在腳上了。BROOKS的DNA ZERO中底科技配方,還可以動態適應跑者在鞋底上施加的力量,從而使其適應跑者特定的跑步方式。由於它的中底材料十分紮實,讓我每一步都能呈現微略前傾的自然跑姿。我確實將我的每英哩跑速提升了1分鐘之多。」

訓練鞋BROOKS HYPERION TEMPO 為變強而生

BROOKS HYPERION ELITE可以與訓練鞋BROOKS HYPERION TEMPO 搭配使用。HYPERION TEMPO是一款更耐用且價格更實惠的跑鞋,它使用一種稱為DNA FLASH的中底複合材質,透過獨特的「超臨界流體發泡過程」,將液態氮穩定的轉化為氣體,並均勻地形成無數緊密貼合的密閉式氣囊結構,提供更輕鬆、更避震,和動態適應的能量回饋。你可以在訓練時穿著BROOKS HYPERION TEMPO,在競賽中穿著HYPERION ELITE打破PB(個人記錄)。

BROOKS HYPERION TEMPO是BROOKS第一款將氮氣注入創新科技的中底

BROOKS HYPERION ELITE 將於4/17起在BROOKS 限定門市、運動用品店限量發售,定價8,890 元,中性尺碼。詳情請見BROOKS官方粉絲團。

資料來源/BROOKS

責任編輯/Dama

運動星球

ELIUD KIPCHOGE 將訪臺北傳達突破挑戰精神

2017-10-11

世界頂級馬拉松運動員Eliud Kipchoge即將開啟突破挑戰臺北行,此次行程,他將於10月23至25日造訪臺北,將自己突破挑戰的精神力量傳達給每一位跑者,並鼓勵他們在馬拉松賽季挑戰自我、突破極限!

ELIUD KIPCHOG E即將展開突破挑戰臺北行

這一史詩般的挑戰也被國家地理頻道和Nike以一支《BREAKING2》紀錄片留下歷史紀錄,並已於最近全球正式上映。欲觀看《BREAKING2》紀錄片,請關注 Facebook Nike+ Run Club 。

這一史詩般的挑戰也被國家地理頻道和Nike以一支《BREAKING2》紀錄片留下歷史紀錄

從Nike Breaking2挑戰計畫到這次的柏林馬拉松,Eliud Kipchoge憑藉超凡的意志力一直奔跑在突破自我、挑戰人類極限的道路上,他讓人類看到了馬拉松“打破馬拉松兩小時”的希望和可能,激勵著全球每個國家和地區的每位跑者不斷挖掘自己的潛能。

Eliud Kipchoge憑藉超凡的意志力一直奔跑在突破自我、挑戰人類極限的道路上。

此次突破挑戰臺北行,Eliud Kipchoge將近距離向跑者們展現一位專業跑者的精神世界,用自己的故事激勵跑步愛好者在馬拉松賽季勇敢的挑戰“不可能”;同時也將和教練及配速員團隊一起分享Nike Breaking2挑戰計畫中寶貴的實戰經驗,傳遞團隊的力量;Eliud Kipchoge還將親身參與NRC訓練,為跑步愛好者提供專業的指導,幫助他們透過更科學的訓練備戰馬拉松,打破禁錮,釋放潛能,在馬拉松賽事上創造自己的PB。

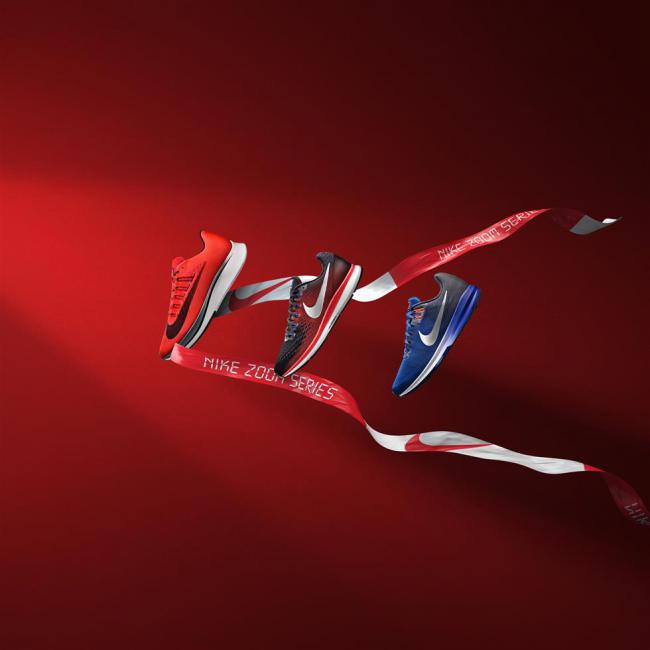

與此同時,Nike在馬拉松賽季也為各種水準的跑者帶來了一系列創新的疾速產品。從一雙專為馬拉松選手的特定需求而打造的比賽跑鞋NIKE ZOOM VAPORFLY 4%;到一雙速度能滿足比賽所需,同時耐久度滿足日常訓練所需的跑鞋NIKE ZOOM FLY;再到一雙專為日常重複性跑步訓練打造的多功能速度跑鞋 NIKE AIR ZOOM PEGASUS 34;以及專為提供穩固持久長距離跑步表現的多功能跑鞋NIKE AIR ZOOM STRUCTURE 21。幫助跑者挑戰疾速,突破極限。

Nike在馬拉松賽季也為各種水準的跑者帶來了一系列創新的疾速產品。

在大中華區,跑步運動和文化經歷著翻天覆地的變化,馬拉松已成為了各地城市文化的象徵。Nike一直不斷地推廣馬拉松賽事並提供著專業的全方位跑步服務。今年的馬拉松賽季,Nike希望透過Eliud Kipchoge突破挑戰臺北行,為所有跑者帶來世界最頂尖的跑步服務,激勵更多的跑者在今年的馬拉松賽事上不斷挖掘自己的潛能,越跑越快,突破速度的極限。

資料提供/NIKE

責任編輯/妞妞

《運動星球》徵稿,針對運動產業、訓練教學、應用資訊、健康話題等議題,需要您的獨特觀點,歡迎專業人士來稿共同交流。投稿請寄service@sportsplanetmag.com,文長至少800字,圖片請標註來源,並請附上個人100字內簡介,文章若採用將由編輯潤飾,標題及圖片如需修改將事先與您連絡討論。

運動星球

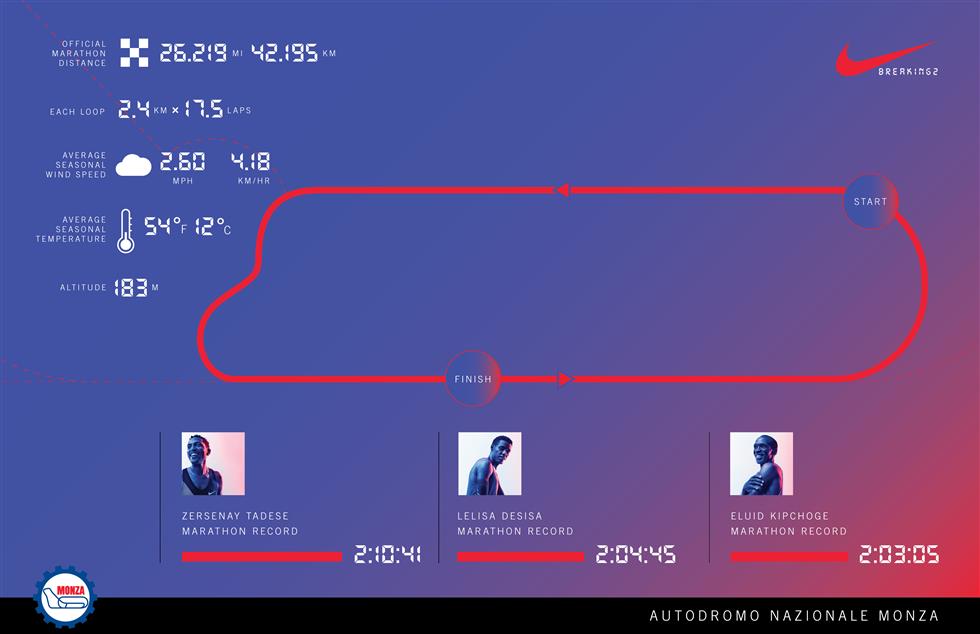

BREAKING2 為何選擇在MONZA賽道?

2017-03-13

柏林的布蘭登堡門(Brandenburger Tor)、波士頓的心碎坡(Heartbreak Hill)、倫敦的泰晤士河景觀(River Thames)、紐約的維拉札諾橋(Verrazano-Narrows Bridge)以及寬闊的密西根湖(Lake Michigan)。這些是全球最著名馬拉松跑道的一些特色景點。每年都有數千名跑者為征服這些跑道而在此刻苦訓練——不僅因為這 42.2 公里的距離,也要為每條跑道獨特的天氣和道路條件做好充分準備。

BREAKING2 的多元化團隊將場地重心從傳統的城市跑道移到速度化身的Monza賽道

對於大多數跑者來說,僅僅跑完超長的賽程就已竭盡所能。而參與Nike Breaking2這一大膽嘗試的三位精英運動員Eliud Kipchoge、Lelisa Desisa和Zersenay Tadese的目標更大:他們要打破馬拉松“不可逾越”的2小時極限。

咆哮的引擎和繁忙的車隊後勤人員很少出現在馬拉松賽場上。但為了實現雄心壯志就需要打破常規的思考方式。因此,為支持Eliud Kipchoge、Lelisa Desisa和Zersenay Tadese的大膽嘗試,Breaking2 的多元化團隊將場地重心從傳統的城市跑道移到了速度化身的賽車跑道。

選定理想的比賽場地需要一整套獨特的環境參數,對於海拔高度、溫度、以及氣壓的考量只是其中的冰山一角。我們的目標只有一個:達到最佳跑步條件。

為尋求最佳場地,在反覆篩選世界各地的跑步環境之後,Breaking2 團隊在義大利Monza附近的Monza賽道選定了一條固定長度為2.4公里的環型跑道。

從本質上來說,此場地涵蓋了所有必要的環境因素。此處的溫度保持在12 ℃左右,大氣壓力低於12mmHg。此外,這裡的天氣通常以多雲為主(降低跑者的熱負荷),並且氣流不會出現急劇的方向性變化——這要歸功於賽道與海岸之間的完美距離,以及四周環繞的大量樹木。

當然,單憑這些資料和環境條件並不能保證突破兩小時極限。跑道的環型佈局、賽道的長度和海拔都必須和其他關鍵標準互相匹配,才能最大程度上確保跑者的最佳表現。