運動星球

體內脂肪含量越低越健康?帶你了解增肌減脂的關鍵原因

2020-05-05

你認為體脂肪率要多少才健康?10%還是20%?要了解著個問題之前,我們必需要先了解身體組成(body composition),這個是指身體內脂肪與非脂肪對體重所佔的比率;一般來說我們會將體重分為脂肪重(Fat)以及非脂肪重(Fat-free body)這兩個部分。非脂肪的部分包括肌肉、骨骼以及其餘非脂肪的組織;由於,脂肪對於健康的影響越來越受到現代人的重視,因此,身體的組成就會著重在體脂肪佔全身組織的比例為多少。

要了解多少體脂率才健康之前,必需要先了解身體組成(body composition)。

另外,我們身體的脂肪也分成必要性脂肪,例如骨髓、肝臟以及肺臟等,這些部位若缺乏脂肪的話;我們的身體的運作就會出現問題。另一類脂肪稱為儲存性脂肪,這類的脂肪大多數都堆積在皮下組織;當我們體內堆積過多的脂肪就容易造成心臟病、高血壓以及糖尿病等常見的健康問題。

常說肌肉量?

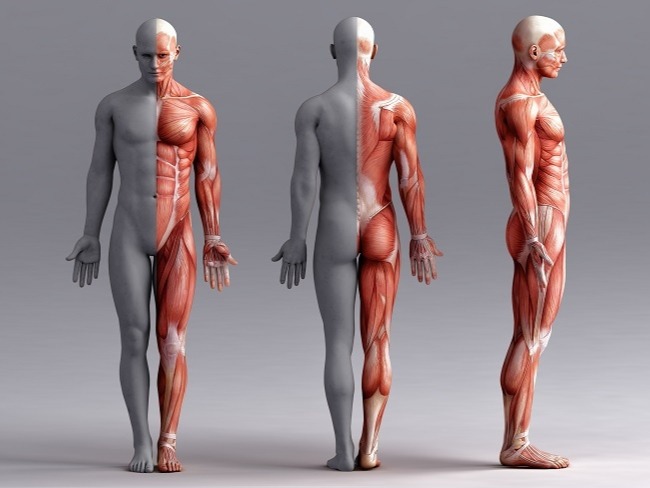

當然,我們人體在脂肪量之外還有一個就是肌肉量,這是人體除了脂肪、骨骼與水分之外的組織,肌肉主要又可以分為在內臟器官的平滑肌、心肌以及骨骼肌這三大類;但在大多數的情況之下我們稱做的肌肉;基本上都是指骨骼肌(skeletal muscle)這是人體唯一可以自我控制的肌肉組織,它顧名思義便是附著於骨格上面的肌肉,可透過大腦的意識使骨骼肌以關節為支點拉動骨骼產生動作,因此,又被稱為隨意肌。

在大多數的情況之下我們稱做的肌肉,基本上都是指骨骼肌(skeletal muscle)。

骨骼肌的重要性

我們人體約有600多條大小不同的骨骼肌,它們大約佔體重的36-40%左右。骨骼肌透過肌腱(tendon)與骨骼相連,而骨骼肌在運動中有相當重要的關鍵做用,例如手臂向上彎舉就需要收縮肱二頭肌和放鬆肱三頭肌才能完成動作;以各種方式來訓練骨骼肌就可以增加身體的活動能力、平衡力與肌力,因此,保持骨骼肌的健康對於我們身體日常的運作相當的重要。

骨骼肌在運動中有相當重要的關鍵做用,例如手臂向上彎舉就需要收縮肱二頭肌和放鬆肱三頭肌才能完成動作。

如何計算身體組成

要確定一個人身體是由多少肌肉、脂肪以及其它組織所構成的,最準確的方式就是透過精密的醫療器材計算出來,但現在有許多的體重機都內含有計算脂肪、水份與骨骼重量的功能,雖然不見得每個機器都是100%的準確,但大多數都是依靠計算體內脂肪百分比,從100減去該百分比就會得到瘦體重的百分比,瘦體重包含有肌肉的重量、骨骼與身體其它組織。

肌肉與健康相關

我們都知道隨著年齡的增加,我們體內的肌肉量就會隨之減少,這種肌肉減少的現象又被稱為肌肉減少症(Sarcopenia),這個問題將會影響我們日常的活動能力,例如步行或是爬樓梯等簡單的運作。而我們身體肌肉量的百分比將因人而異,因為,這取決於運動習慣、體型、性別以及基因等因素,然而,要多少的肌肉量才是健康的?關於這點目前並沒有一個正確的指標,但是健康的體脂肪含量百分比,卻是衡量我們人體成份重要的指標性數值,根據美國運動醫學院(American College of Sports Medicine,ACSM)所提供的數據,健康的體內脂肪百分比為下列圖表所示:

根據美國運動醫學院(American College of Sports Medicine,ACSM)所提供的數據,健康的體內脂肪百分比可參考這份圖表

訓練能增加肌肉

人體會根據年齡、性別與基因來決定你肌肉的多寡,但這些都只是先天的組成比例,我們也可以在後天進行補強,增加肌肉最好的方式就是透過力量訓練。根據2015-2020年美國人體能訓練指南指出,6-17歲的青少年每天應進行60分鐘(1小時)或更長時間的體育訓練;18-64的成年人每周至少進行150分鐘(2小時30分鐘)的中等強度訓練,或每週進行75分鐘(1小時15分鐘)的有氧運動強度訓練或進行同等的訓練和中等強度的有氧運動(每次至少10分鐘),而65歲以上的老年人如不能達到成年人的運動時間指導原則時,則應該在他們的體能和條件允許的範圍內,保持身體的活躍性。

增肌減脂的原因

已經有大量的研究表明,體重過重(體脂肪過高)或肥胖會導致肌肉骨骼的傷害、降低運動表現(運動能力下降、散熱能力變差、心臟負荷過高與反應變遲鈍)、影響運動訓練以及許多健康的問題(例如高血壓、肥胖、憂鬱、高血脂和心血管相關疾病);相對由於增加1cm²的肌纖維面肌可以產生6Kg的肌力,如果可以增加1kg的肌肉同時減少1kg的脂肪,就能讓你的肌力大幅度的提升,這也就是為何世界一流的運動員都十分在乎體脂肪的比例。

資料參考/NCBI、health

責任編輯/David

鄭匡寓

直立奔跑的肌群演化──大腿肌群的重要性

2016-05-26

數十萬年的演化,人類從猿猴進化而成為直立人,演化得出了許多不同的結果,包含飲食作風的改變、耐熱及善於長跑。比較起其他動物,人類不是善於加速的動物。但文化使我們衍伸出長跑的運動文化,於是盡量維持高速的長跑就成為人類專注的焦點。

©ShutterStock

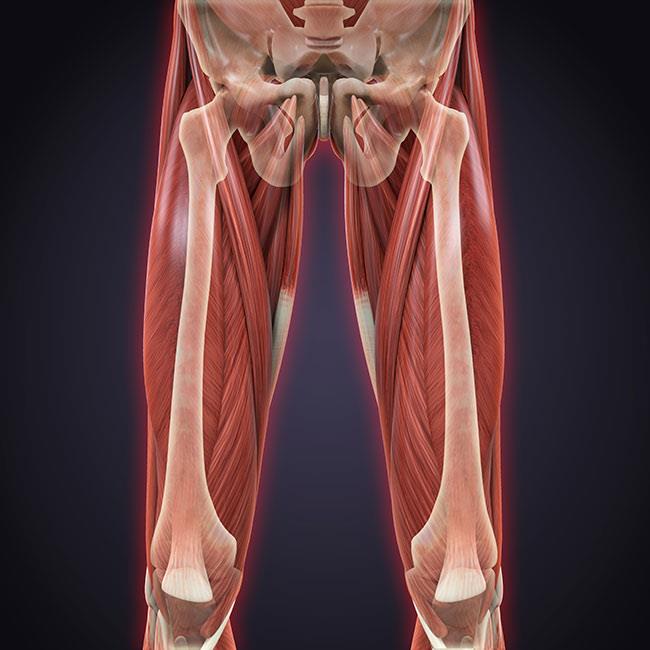

股四頭肌與股二頭肌的比較

運動科學家的研究中,發現許多美式足球員的股四頭肌(quadriceps)與股二頭肌(Biceps femoris)比較起長跑或短跑運動員在肌肉體積上更顯得粗壯且厚實。如果單純以肌肉量來看,美式足球員應該比長短跑運動員跑得更快更持久才是,但事實上他們並沒有。

美式足球員的厚實肌肉重點是為了驟停轉彎(跑步是線性運動)、耐抗撞擊以及扛重奔跑(被攔截時還能跑得下去)。而跑步運動員的肌肉則是為了『純粹奔跑』而用。透過多次肌電圖的檢測,發現股四頭在抗撞及扛重奔跑時腳步落地的作用劇烈,反而在加速時的作用顯得較穩定。而當美式足球員進行加速測試時,股二頭肌則成為主要的作用肌肉群。

因此當股四頭肌被稱為抗震肌群、股二頭肌被認為是加速肌群時,在許多跑步運動界就燃起了許多譁然爭議。

大腿拉傷的問題

美式足球員、跑者、足球員甚至是籃球員都常出現一個肌肉拉傷的毛病──股二頭肌拉傷──當醫學報告指出這些問題點的交集點,都是為了加速奔跑時直接導致受傷。但這些運動員中,只有美式足球員與籃球員、足球員有股四頭肌受傷經驗,但起因不是奔跑或加速的過程,而是非線性的急轉彎或是與其他運動員碰撞時造成。

透過肌肉傷害的報告確認,短跑運動員在股二頭肌拉傷的比率,比較起長跑運動員更顯得高一些。相反的,長跑運動員的在股四頭肌受傷的比率高過於短跑者。短跑運動員因為加速之故,大量施壓於股二頭肌進行收縮作用;而長跑者則因為在落地支撐時的頻率過高且落地時重力劇烈,導致股四頭肌因為過度疲勞致使運動傷害。

生物科學家解釋,你很難看到腿後肌群比腿前肌群豐富厚實的人,因為那是速度型動物的演化方式,譬如獵豹;人類衍伸出強壯的股四頭肌,是為了保持直立平衡以及跳躍抗撞、長時間跑步抗撞。但不需要直立、也不需要長時間運動的獵豹等貓科動物,牠的腿後肌遠比腿前肌發達許多。

你不太有機會看到獵豹拉傷腿後肌群,因為那代表著無法獵捕、意味著死亡的到來。

姿勢跑法的技巧論

在美國邁阿密開啟 Pose Method 課程的羅曼諾夫博士,手底下訓練出許多長跑好手,亮眼項目為標準鐵人項、一千五百公尺到一萬公尺選手都有。在博士的跑步技術中提到『腳步落地讓它趨向自然,小腿上拉才是應注重的主動行為』。儘管姿勢跑法的跑步技術論飽受爭議,但運動科學家提出的佐證似乎越來越趨向並符合姿勢跑法的人體力學理論。

『跑步過程中當身體越往前傾時(試圖加速),從臀後回拉的小腿就必須越快越好。』這與二頭肌在加速過程中的肌電圖顯示相同,與其等待腿被動的回拉,反不如主動地進行上拉的動作。

建立主動上拉小腿的肌肉神經知覺,減少二頭肌拉傷的風險並增加跑步功率輸出的效率。

為什麼非洲人的腿很細

運動科學透過研究非洲跑者的股四頭、股二頭肌。許多研究發現非洲跑者的股二頭肌體積勝於一般人,但四頭肌體積則甚至比一般跑者更少一些。意即代表跑者在二頭肌對照的跑步效率比一般人更好一些。而在落地抗撞的四頭肌則代表著:非洲人以更輕盈的步伐落地,他們不需要粗壯的肌肉去維持長時間的落地撞擊。

對於馬拉松或是超長距離馬拉松跑者而言,如果你沒有粗壯的股四頭肌對抗落地衝擊,你就必須自身培養出更輕盈、減少衝擊的跑步動作。

2014波士頓馬拉松的菁英跑者群。 ©The Associated Press

給予跑者的小結論

☉建立輕鬆且落地輕快的跑步動作

☉大腿股二頭肌比你想像得還重要

☉股四頭肌在腳步落地時用,股二頭肌在往前躍動時作用

☉股二頭肌受傷多半是加速時受傷;股四頭肌受傷則為過度使用或代償予膝蓋關節等傷勢

©losetheshoes.net

/ 關於鄭匡寓 /

因為減肥而開始運動,從此就戀上跑步。透過呼吸、心跳與疲勞的雙腿體驗真實存在的美好。多年研究運動科學及跑步技術,每天都在追求更進步的自己。同時是個患有癲癇的運動員,所以深深期望推廣健康運動給每一個人。

運動星球

基礎代謝率

2016-05-16

基礎代謝率是維持人體生命,最低限度所需的熱量,即使人一天什麼都不做,身體自然會消耗這些熱量,這些熱量的消耗主要有四成來自肌肉,四成來自身體器官,這些消耗的熱量完全只是為了維持生命,而且整天人體的總消耗熱量=基礎代謝(60%~70%)+活動消耗的熱量(15~30%)+食物熱效應10%。唯有消耗超過總消耗熱量才會減少脂肪,而非減少熱量攝取,更不該攝取低於基礎代謝率的熱量。

過去「錯誤」的觀念認為,只要攝取的熱量低於基礎代謝率,就會讓身體自動去燃燒脂肪,達到瘦身的功效,但是人體的保護機制,並不會聰明到跟自己所設想的一樣,當攝取過低的熱量時,身體自然會降低基礎代謝率,並且在這極少的熱量中,儲存一部分的熱量轉換成脂肪,以免身體機能出現問題時,沒有預備的熱量可以使用,這時候反而更容易增加體脂肪的量,導致體重上升。這樣的錯誤的方式也非常危險,當身體為了保持能量過度降低機能時,就容易造成器官功能失調與抵抗力低下等問題。

基礎代謝率的算法有兩種,利用公式計算或是利用體脂計測量,一般來說建議利用體脂計測量,雖然仍舊有誤差,但是比起公式來說,誤差相對比較小,另外基礎代謝率也會隨著連年紀的增加而減少,在發育期時,是基礎代謝率最高的一段時間,這時候身體需要大量的能量,身體的各項器官快速得運作,但隨著年齡增長,各項器官與肌肉功能變差,熱量的消耗也自然減低,基礎代謝率自然下降。

所以為了減少體脂肪的行程,最好的辦法還是攝取完善且熱量充足的飲食,並且搭配運動,讓運動所消耗的熱量大於「總消耗熱量」才有辦法真正減少體脂肪,也不會影響到身體的狀況,唯有這樣的方式才是正確的熱量攝取方式。

©ShutterStock

參考資料

1.《運動健身知識家》,旗標出版公司出版 (2015)

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)