運動星球

背肌最常見的划船動作有超過90%的人都沒注意到的3個關鍵

2020-06-20

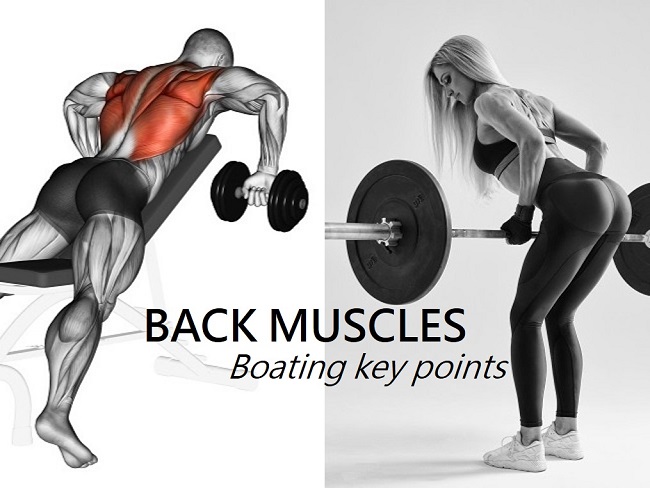

划船是一個十分常見的背肌訓練動作,無論是使用槓鈴、啞鈴、Cable或機械式器材都可以進行訓練,同時,划船這個動作也是在肌力訓練中不可或缺的項目。然而,也由於划船這個訓練動作所訓練到的肌群,基本上都是我們所看不到的部位,這也就是為何許多人都會狂練胸肌、腹肌與手臂,但卻都忽略背肌與腿部肌群的訓練,這樣錯誤的訓練觀念也會導致整體肌肉力量與比例上的失衡,造成許多不可避免的運動傷害。

划船是一個十分常見的背肌訓練動作,但這幾個訓練的技巧與迷思你有注意到嗎?

划船訓練的肌群

一般人都認為划船就是訓練到背部肌群而已,然而,在一個簡單的划船動作除了可以訓練到上背與下背肌群之外,可以訓練腹部的核心肌群以及臀部、股二頭肌和肱二頭肌,這點也是與許多獨力肌群訓練不同的地方,另外,划船動作可以將重量拉置較高的位置,因此就可以讓全身上下參與得肌群增加,同時,搭配上硬舉也能讓背部肌群更加的強壯並提升整體的力量。

划船可以讓全身的肌群都獲得參與,如果再搭配上硬舉能讓背部肌群更加的強壯。

上半身傾斜角度

進行划船訓練時,上半身該傾斜多少角度才正確?這個問題一定是許多人的疑問!一般來說大多數的人都會將上般身前傾至幾乎與地面平行(接近90度),但如果你想要能更有效率的徵召斜方肌中段的肌群,則應該要選擇上半身前傾35度就好,而不是常見的90度。關於這點,你可以徒手進行一個練習來體驗這兩個角度之間的差異,首先,將上半身前傾90度後,雙手自然下垂並接近地面,接著試著收縮斜方肌中段,讓兩側的肩胛骨盡量靠近;再來我們用上半身前傾35度角的方式進行相同的動作,這時後你應該會發現斜方肌中段的收縮變的較為簡單。

當你在進行划船訓練時,上半身該傾斜多少角度才正確?

試想,以上這樣徒手的練習已經可以明顯感受到差異性,那如果在有負重的情況之下這兩個角度的差異性是否就會變的更大!另外,身體微向前傾的角度越小對於我們的脊椎的壓力相對來說也會變小。

該如何抓握?

有許多的人在進行划船動作時,都會採用正手抓握(掌心朝下)的姿勢,但這樣的姿勢會產生以下這三個問題:

1.手臂會處於無力的位置

當我們手臂彎曲將重量往身體拉的時後,反手握的姿勢會比正手握要來的有力,然而,由於划船動作越到最高點會越發困難,因此,建議最好採用反手握划船能提升肌力表現。

2.不利於肩胛骨擠壓

當我們採用正手握的時後,肩膀的軸向將會不利於肩胛骨向中間靠近,而手握的時後反而讓肩胛骨的擠壓變的更佳容易許多。

3.沿大腿上拉難度提升

當我們使用槓鈴或啞鈴的時後,正手握的動作會讓上拉的動作便的更加困難,而反手握時會因為身體位置較高,讓控制槓鈴或啞鈴沿著股四頭肌上拉的軌道變的更佳容易,這樣平穩的動作路線將有助於專注斜方肌的訓練上。

如果,你是採用低位滑輪機、T桿或是啞鈴,都可以採用對握的方式(掌心相對)來進行訓練,另外,啞鈴的大小會限制握在手中的位置,因此,我們可以將姆指的方向微微向外或向內做一些調整,低位滑輪這個動作的握法有正握、反握、對握甚至是正握旋轉(手臂伸直時)至反握旋轉(手臂收縮時)都可以,其中又以旋轉握法最為理想。

除了正反握法之外,採用低位滑輪機、T桿或是啞鈴也可以採用對握的方式(掌心相對)來進行訓練。

反手握的迷思

反手握時我們的肱二頭肌最為有力,因此,就會有許多的人堅持反握進行的背機訓練是錯誤的動作,這樣的想法是忽略了背肌的訓練動作是整個手臂所做出的貢獻,並非只有肱二頭肌在出力。而整體手臂肌肉在對握時的力量最大,反而在正握時最無力,並且在反握時會提供中等肌力的表現,所以,在任何一個背肌訓練動作時,每個人都應該要找出一個最適合自己肌肉感知的握法,而不是基於傳統的觀念認為只有正握才正確,另外,也可以轉變握法來改變動作起時的角度。

反手握的風險

當然,反手握並不是沒有任何的缺點,因為,當我們手臂伸直且位於旋後姿勢時,肱二頭肌的受傷風險就會增加,因此,當你要採用反手抓握時千萬不要把槓鈴放於地上做為開始,否則這將會相當於以旋後姿勢做硬舉,可能會導致肱二頭肌產生撕裂傷。

【延伸閱讀】

資料參考/draxe、muscleandfitness

責任編輯/David

運動星球

從年輕人到銀髮族都適用的初學者肌力訓練課表

2022-04-15

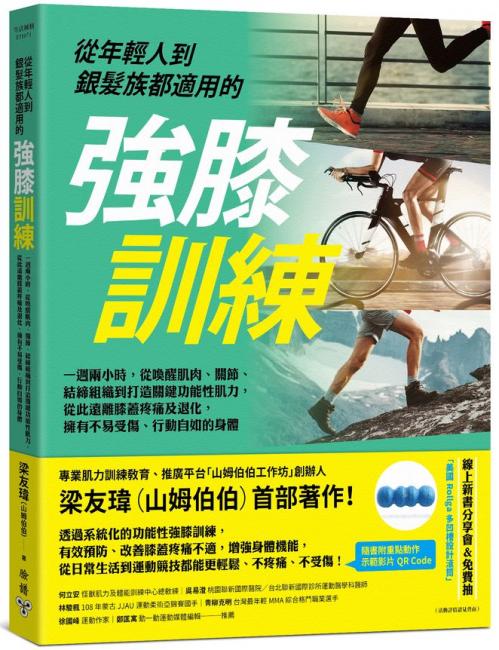

肌力與體能訓練教練梁友瑋(山姆伯伯)也是專業運動訓練平台「山姆伯伯工作坊」創辦人,致力於推廣功能性肌力訓練的他,針對初學者設計一套肌力訓練課表,並提供建議的肌力訓練動作、組數及次數。其中動作的詳細教學可見《從年輕人到銀髮族都適用的強膝訓練》一書,並視你的程度替換同一動作模式的其它動作,但建議都先從這張課表中的動作開始做起。

從年輕人到銀髮族都適用的初學者肌力訓練課表 ©梁友瑋

訓練劑量

一份課表,我(山姆伯伯)會安排 2 個配對組,每個配對組有3個動作,各動作進行 3 組。不管是初學者或是有經驗的人,若有確實抓到每個動作的「強度」,在每週至少訓練 2 天的情況下(每次訓練間隔 1 天以上),就能達到訓練效果。長期維持這樣的訓練節奏,進步是可預期的。

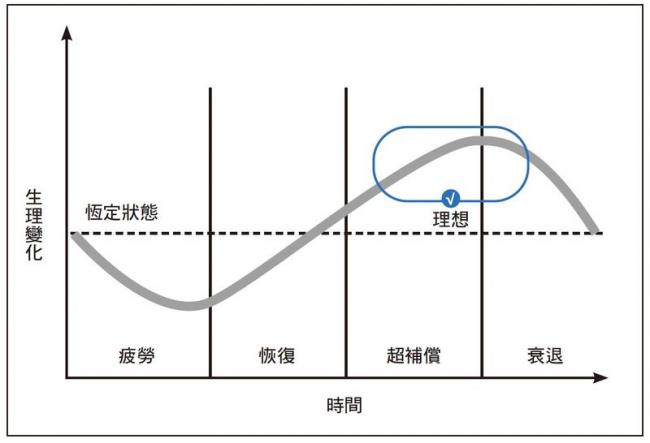

為什麼每週至少訓練 2 天,不能訓練 1 天就好嗎?這要談到所謂的「超補償效應」,當我們進行 1 次訓練後,身體會疲勞,身體機能會下降,隨著休息並補充營養,身體的機能會先回復到訓練前的狀況,接著因為「超補償」的關係,它會再上升到新的水平。但如果我們沒有接續訓練,身體機能還是會從新的水平衰退,回到訓練前的恆定狀態。

訓練後生理隨著時間的變化

所以我建議初學者一週至少訓練 2 次,最理想的情況是,在超補償階段(訓練後的 36-72 小時)就進行第二次訓練。一週訓練 2 天的另一個原因是「動作學習」,學習動作的關鍵是「頻率」,頻繁地練習,動作才會明顯進步,也才能更進一步的開始漸進負荷。

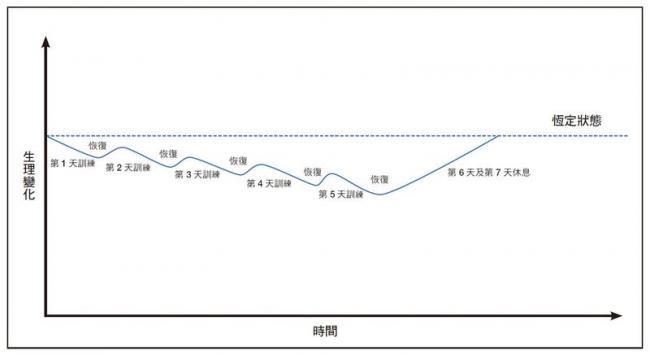

但有的人想要趕快進步,會計畫 1 週練個好幾天,抱持著練愈多愈好的想法,這樣做是否有用呢?這取決於每個人承受「壓力」及自身「恢復」的能力。訓練會產生疲勞,帶給身體壓力,需要有充足的休息與恢復,身體的能力才會提升。我曾經遇到一位學員,多年處於一週連續訓練 5 天,然後週末休息的狀態。據他表示,肌力一直沒辦法進步。這不令人意外,因為他沒有安排適當的休息時間。在訓練期間,身體機能是下降的,訓練強度上不去,甚至容易生病(因為免疫系統下降)。熬到週末身體才能進行恢復,恢復時間又不足,所以無法產生有效的「超補償效應」,長期下來,身體機能就無法提升(如下圖)。

一週每天訓練,只有週末休息的生理變化圖

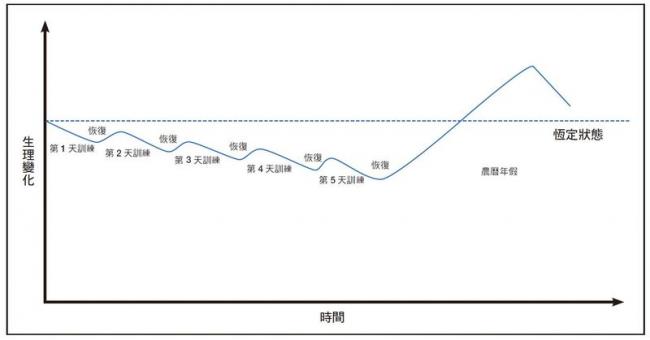

如果你的訓練經驗充足,了解自己的訓練計畫及強度安排,在恢復時間充足的情況下,就能引出很好的超補償效應。比方說,你連續訓練 5 天,然後遇到「農曆年假」,身體機能有機會被提升到新的水平(如下圖)。

但對初學者來說,由於對身體變化的察覺較沒經驗,訓練與休息日交替進行安排還是比較「安全」的做法,比較不會練到受傷。

連續訓練 5 天後有一段長時間休息的生理變化圖

另外,也有人問我:一週沒辦法練太多天,可以把課表中的動作「多」做幾組嗎?或者再增加其他的動作?在動作都有找到適當的強度下,訓練量愈高,身體會更疲勞,就會延長恢復與適應的時間,你的訓練計畫、其他運動、生活、工作等時間的分配也要一起配合才行。

和大家分享一個實際案例:我曾接觸過一位學員,本身是教練,也是格鬥愛好者,他以往訓練都是硬撐做完,練 1 天累 6 天,運動表現始終無法進步,爆發力出不來、精神狀態也很疲勞。來我們工作室後,我將課表的動作數量變少,訓練的組數也降到只有 2-3 組,不僅疲勞狀況大幅改善,運動表現也明顯進步,手插腰垂直跳從 25 吋進步到 35 吋。分享這個例子是希望讀者明白,練愈多不一定愈好,找出適合自己生活節奏的訓練量,才是比較好的做法。

運動作家、同時也是我的好友徐國峰曾分享一個「大猴子/小猴子」的概念:

跑步訓練中,可以將跑者分為「大猴子/小猴子」,大猴子需要「多」練,練多了才覺得舒服。但小猴子練多了,只會覺得身心都有壓力,成績反而不容易上去。

大猴子/小猴子的概念讓我們了解,人與人之間有個體差異,大猴子可以透 過大量訓練來進步,但小猴子若練多風險會很大。

剛開始投入某樣運動時,進步會很明顯,跑步也是。但如果誤以為「進步」 是「加量練習」的成果,一直加量追求破 PR(個人最佳紀錄),對小猴子跑者來說是很危險的。

在跑者中,小猴子占多數,大猴子只是少數,肌力訓練族群也是如此。吃得下高訓練劑量同時覺得舒服的人僅占少數,對多數人來說,「小量且持續規律的訓練」才能將帶來更好的動作適應及效果,同時也會降低受傷機率。有不少教練也持相同的看法,加拿大田徑教練查理.法蘭西斯(Charlie Francis)說:「在較長時間內,持續給予中樞神經小量的刺激,可以帶來更多的適應與進步;急於想要看到成果,反而會造成不可預期的狀況。」(Smaller CNS demands over a longer period of time resultin more acceptance and greater improvement, while the rush to get more done leadsto uncertainty down the road.)《傳奇教練丹約翰的肌力體能訓練金律》(Never LetGo)的作者丹.約翰(Dan John)也說:「想要收穫要耐心等待,而不是用強迫手段。」(Coax the gains, not force them.)

談到訓練壓力,就不得不提《原子習慣》(Atomic Habits)作者詹姆斯‧ 克利爾(James Clear)在他個人網站上所分享的一篇文章〈累積壓力理論〉(The Theoryof Cumulative Stress),我整理重點如下:

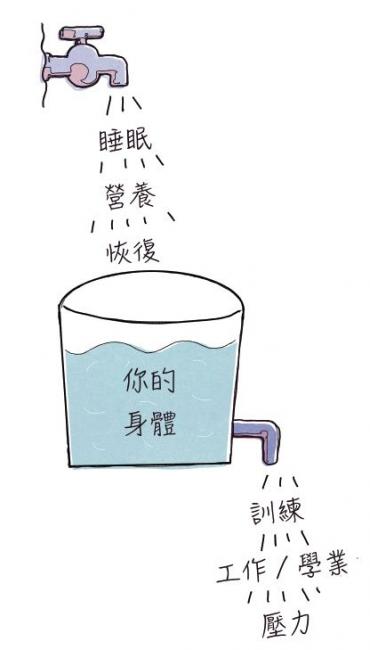

將「健康」及「能量」看成一桶水,在日常生活中,有些行為可以為這桶子「加水」,有些行為會讓它「排水」。水位愈高,代表身體的健康及能量愈飽滿,水位愈低,則代表健康及能量狀況愈低迷。可以為水桶「加水」的行為包括睡眠、良好的營養、冥想、從事開心的事情、微笑等,「排水」行為則有肌力訓練、跑步、工作、經濟、學業、感情、人際關係、失眠、焦慮等。

當然,排水的行為並非全是「負面的」,為了更好的生活,我們需要面對壓力,在重訓室、學校或辦公室裡努力工作,都會帶來有價值的事物。但即使是正向的努力,也會消耗我們的精力。這些消耗隨著時間的流逝,即使排出的水量很小,累積起來也很可觀。

健康與能量如同一桶水

作者通常每週重訓 3 天,經過很長一段時間後,他認為可以每週進行 4 天的重訓。但是,加入第四天的訓練後,前幾週狀況都還不錯,大概 1 個月後,他常常感覺疲勞,也容易輕度受傷。他才意識到,原來「壓力是累積的」。

每週訓練 3 天是他可以長期維持的節奏,再多就不行了。增加了第四天的訓練後,額外的壓力開始累積,在某個時間點時,就會筋疲力盡或受傷。

在極端的情況下,這種壓力可能會來得很快,額外增加的訓練量、工作上的業務壓力、育兒的疲憊、照顧年邁的父母,這一切加起來,比你想像中還要多,當壓力累積到臨界點時,一件小事就能引爆情緒,甚至讓身體病倒。

定期地為水桶加水,是一個重要的工作。

詹姆斯.克利爾介紹的觀念很基本,但卻常被忽略。如果我們在肌力訓練上消 耗太多的能量,又沒辦法獲得良好的恢復(比方說,更多的睡眠時間,或是更高品質的食物),水桶的水位就會偏低,在從事其他事情時,就會降低品質,甚至有補償心理,造成負面效果(運動後大吃大喝之類的)。 我不是大猴子,也不會把學員當做大猴子來訓練,只要動作的訓練「強度」有達到,原則上就會進步。切記,肌力訓練要的是「強度」及「進步」,而不是「疲勞」或「痠痛」。

資訊

• 圖文章摘自臉譜出版,梁友瑋(山姆伯伯)著《從年輕人到銀髮族都適用的強膝訓練:一週兩小時,從喚醒肌肉、關節、結締組織到打造關鍵功能性肌力,從此遠離膝蓋疼痛及退化,擁有不易受傷、行動自如的身體》一書。

【本書特色】

專業運動訓練平台「山姆伯伯工作坊」創辦人梁友瑋(山姆伯伯)首部著作!

肌肉重置-滾筒按摩-髖關節訓練-下肢肌力訓練-核心訓練

詳細動作解說×常見錯誤解析×超過 400 張實拍照片×38 支 QR Code 重點動作示範影片×實例課表

一週只要兩次,每次一小時,不須固定式重訓器材,在家也能輕鬆實行!

透過系統化的功能性強膝訓練,有效預防、改善膝蓋疼痛不適,增強身體機能,

從日常生活到運動競技都能更輕鬆、不疼痛、不受傷!

▍你深受膝蓋疼痛不適困擾,無法放心從事喜愛的運動,甚至影響日常生活嗎?

▍你是專業運動員或教練,以提升自身或學員的運動表現為第一要務,希望找到最簡單有效的下肢肌力訓練系統?

▍你是否感覺家中長輩日常行動變得吃力,膝蓋疼痛影響身心,降低了活動和出門的意願,形成惡性循環?

▍或者你正當壯齡,但看著長輩行動不便、失能,不希望自己的老後也變得如此?

── 只要符合以上任何一個敘述,你都應該從今天開始跟著本書「強膝訓練」!

• 更多《從年輕人到銀髮族都適用的強膝訓練》資訊 請點此

《從年輕人到銀髮族都適用的強膝訓練》

責任編輯/Dama

運動星球

女性懷孕期間的核心訓練

2016-11-08

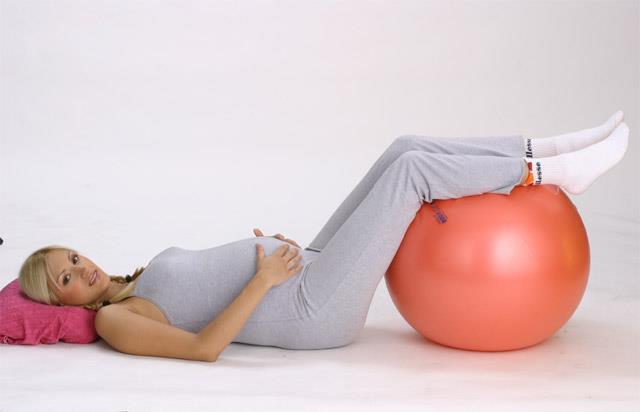

女性在懷孕期間進行核心訓練可以幫助改善肌肉的穩定性、活動度、平衡性,做這些運動可以助於準媽媽的身體更加健康。核心訓練也可以幫助舒緩準媽媽懷孕時下背部的緊張感,以及分娩後腹部肌肉的加速復原。

孕婦進行核心訓練 ©allevents.in

懷孕期間訓練核心群的好處

1 強化骨盆、腹橫肌、髖關節和下背部肌肉幫助分娩

2 增加髖關節和脊柱的穩定性

3 減輕背痛的緊張感

4 減少肩頸附近肌肉的緊張感

5 加速生感後核心肌群的復原

在懷孕期間母體會發生許多變化,這些變化通常會直接影響脊著、肩關節和骨盆的穩定性,並且會全面衝擊身體姿態和核心的肌力。如果這是妳第一次懷孕,背部會特別脆弱而且容易受傷並會感覺到疼痛。在懷孕期間,當肚子一日復一日的增大時,妳會明顯感到身體產生的不平衡,此外,激素的不平衡會造成締結組織的彈性增加,也會導致關節產生不穩定性。

在懷孕期間進行核心訓練時,應該要專注於穩定性和維持姿勢的力量,而且不要過度使用或是過度伸展脊柱和髖關節。像是皮拉提斯或是一些針對孕婦設計的核心訓練課程都可以幫助妳在懷孕期間達到適當的訓練。

懷孕進行核心訓練 ©centarsm.co.rs