運動星球

高鈉不一定鹹! 小心這 5 種隱形兇手讓你頭痛、水腫、失眠

2020-07-30

鈉是調節人體機能不可或缺的元素之一,不少人都認為鈉的主要來源是鹽,但原來高鈉的食物不一定多鹽分,即使吃起來感覺不鹹,仍有可能攝取過量鈉!若攝取過多的鈉更會引發不少健康問題,如高血壓或中風等。

高鈉不一定鹹! 小心這 5 種隱形兇手讓你頭痛、水腫、失眠

食鹽是「氯化鈉」的化合物,鈉只佔當中的 40%,即每克食鹽含 400 毫克鈉,以一茶匙鹽(約 6 克)為例,即含有 2,400 毫克鈉。據食物安全中心資料顯示,世界衞生組織建議,成人每日的鈉攝取量應少於 2,000 毫克(略少於一平茶匙鹽),惟現在國際間對於高鈉食品的定義並無共識,英國國民保健服務處則建議,每 100 克食品若含多於 1.5 克鹽(約 600 毫克鈉),即屬高鈉食品。

不過,食鹽原來並不是人體攝取鈉的唯一來源,若食物中有含鈉的防腐劑或調味料,仍可能會在不知不覺間墮入高鈉食品的陷阱!以下為 5 大隱型高鈉飲食。

1. 麵條

食鹽是製麵條時會加入的原料之一,除了能提味及防腐,亦有助麵條更彈牙。以烏龍麵為例,每 100 克平均含有 980 毫克鈉,若進食時配上香腸等加工肉類或沾上醬料,一餐就已經超出全日鈉攝取量上限!

烏龍麵每100克平均含有980毫克鈉 ©Youjeen Cho on Unsplash

2. 蘇打餅

蘇打餅看似味道清淡,其實製作流程中需要加鹽,每 100 克平均可含 570 - 670 克鈉!另外,為了增加蘇打餅的風味,製作時亦會添加不少油脂,產生反式脂肪,影響心臟健康。

3. 吐司

雖然吐司麵包吃起來沒什麼味道,但因為鹽有助麵包發酵及延長保質期,故吐司屬於高鈉食品。一般人常吃的白吐司每 100 克平均含 420 毫克鈉,即使是含有纖維的全麥吐司,每 100 克平均含 400 毫克鈉。若加上起司或花生醬等佐料製成三明治,鈉含量就更高!

吐司若加上起司或花生醬等佐料製成三明治,鈉含量更高 ©Olga Drach on Unsplash

4. 即沖燕麥飲品

以為燕麥產品好健康?其實以沖泡粉包裝形式製成的燕麥片,通常均屬「三合一」精製產品,每 100 克已可含有逾 300 毫克鈉,而且熱量和糖分均很高,多吃無益。

5. 運動飲品

不少運動飲品的廣告均宣傳其產品能有效補充電解質,如鈉、鉀、鎂、鈣等。每 100 克的運動飲品就含有 20-46 毫克的鈉,由於運動後容易飲用過量,再加上日常飲食,仍有可能導致鈉攝入量超標!事實上,除非長時間運動及大量出汗,否則透過正常飲食,已可以補充運動時所排出的鈉量。

運動飲品

吃進過量鈉可能出現的症狀

雖然不少人開始注重均衡飲食,減少進食鹽分高的食物,但日常生活高鈉陷阱處處,究竟我們的身體會如何反映攝取過量的鈉呢?以下是 6 種攝取過量鈉可能出現的症狀:

1. 水腫:當進食高鈉食品時,多餘的鈉會進入血液內,當血液內的鹽分過多,鈉無法排出體外,體液失衡下便會形成水腫情況。

2. 腹脹:《美國胃腸病學雜誌》研究發現,經常進食高鈉食品的人,其中一個特徵是會常常感到有胃氣及腹脹情況。研究指出,只須減少飲食中的鈉攝入量,即可緩解相關症狀。

3. 唇乾:由於鈉有脫水作用,若攝入過量鈉,會導致包括皮膚、嘴唇等身體部位的細胞無法獲取足夠的水分,自然會出現唇乾甚至皮膚乾燥的問題。

4. 頭痛:2019 年研究指出,在近 400 名參加者當中,吃高鈉食物的人相比吃低鈉食物的人,出現頭痛的比率多出近三分之一。研究更發現,鈉攝入量最高的人出現頭痛的情況最高,而鈉攝入量最少的人,出現頭痛的情況則最少。

5. 粉刺:2015 年一項研究表明,皮膚出現粉刺的頻率與進食高鈉食品的次數成正比。由於粉刺屬發炎跡象,故不排除鈉攝取量過多亦可能引致其他炎症。

6. 睡眠質素差:有研究發現,若睡前進食含大量鹽分的食物,或會導致入睡時間延長、發噩夢甚至失眠情況。

水腫

減鈉小提醒

雖然鈉有助維持體液平衡,但攝入過量的鈉會增加腎臟負荷,增加患高血壓的風險,究竟我們應該如何避免體內儲存過量的鈉,影響身體健康?

1. 選購包裝食物前,應先參考營養標籤,選擇鈉含量較低的食物。

2. 鉀可幫助身體排出多餘的鈉,故可多吃含鉀量高的蔬果,如香蕉、柳橙、菠菜和番茄等。

3. 嘗試改變飲食習慣,如避免於餐桌上放置鹽罐或含鈉的佐料、少吃加工及預製食物。

4. 烹調時減少使用食鹽及含鈉的調味料,改用香草及香料調味。

避免於餐桌上放置鹽罐或含鈉的佐料

運動星球

想抗老長壽你可以這樣做!美名校教授:斷食18小時是有效關鍵

2020-05-18

想抗老長壽這是人人都想要做的一件事,但是,到底有什麼確切的實際方法可以成功呢?根據美國約翰霍普金斯大學教授發現,只要在一天中連續16~18小時不吃東西,就能達到延長壽命的效果。但這樣的斷食法是不是人人都適合?來聽聽這位名校大學的教授的說法。

想抗老長壽你可以這樣做!美名校教授:斷食18小時是有效關鍵 ©liteneasy.com.au

根據美國約翰霍普金斯大學教授邁特森(Mark Mattson)整理出所有相關斷食延長壽命的論文發現,間歇性斷食對身體有許多益處。像是可以降低血壓、減重瘦身,還能延長壽命。邁特森的評論發表於《新英格蘭醫學期刊》(The New England Journal of Medicine)。然而這篇報告建議大眾,或許醫師們能將間歇性斷食作為一種治療方式來預防或是治療肥胖、癌症、糖尿病,以及心臟疾病。

不同斷食方式都能達到目的

邁特森採用兩種斷食模式,第一種每日限時飲食,也就是一天中僅有6到8小時在進食,其他16至18小時不吃東西。第二種是5比2間歇性斷食法,每週節食兩天,節食日子所攝取的卡路里一天必須低於500卡。然而邁特森指出,在過去的研究中,研究人員讓嚙齒動物和體重過重成年人接受間歇性斷食,而結果確實顯示,不論是嚙齒動物或過重成年人的健康狀況都有所改善。在進食與斷食之間切換,可以增進細胞健康,原因很可能是因為斷食可以觸發代謝轉化。因此在代謝轉換的過程中,細胞會用光所儲存的能量將脂肪轉化為能量。

©insider.com

斷食法好處

有些研究發現,間歇性斷食的好處在於提高飲食效率,也就是更能讓你吃進的營養發揮效用。而有些研究則指出,間歇性斷食顯然與長壽、更健康的心臟和加強認知能力有關。邁特森特別援引以長壽聞名的沖繩人當例子指出,他們的間歇性斷食作法,讓他們延年益壽且遠離肥胖。間歇性斷食也被認為與提升胰島素阻抗有關,這有助穩定血糖。根據2018年一份小模研究發現,3名罹患第二型糖尿病的男性在施行間歇性斷食而成功減重後,可以停止服用胰島素。這個研究某種程度上,推翻了一般所認為的「糖尿病無法治癒」說法。然而另一份研究也顯示,間歇性斷食可以透過改善腦功能和神經可塑性,以達到提高抗壓性的效果。2009年一份研究發現,限制卡路里攝取的高齡者,成功提升了語言記憶能力。

斷食有益處,但人對飢餓的忍耐力低

然而人對飢餓的忍耐力低,正是間歇性斷食難以克服的研究限制。根據2017年哈佛大學公共衛生學院(Harvard TH Chan School of Public Health)針對間歇性斷食研究發現,就因為受試者實在難忍飢餓的折磨,導致40%受試者沒有完成研究就選擇退出,奔向食物懷抱。此外,人在運動過後,或是上完一整天班以及完成任何一項自認艱鉅的任務後,就會想大吃,因為這就是人性。

但邁特森錶熾,一切痛苦都是暫時的。剛開始斷食一定非常痛苦,但通常經過兩週至一個月後,身體和大腦就會習慣你的新作法。然而看完邁特森授的說法,你也會想嘗試這樣的斷食法來延長壽命嗎?

資料來源/CNN、USA TODAY

責任編輯/妞妞

運動星球

上班族必學消水腫秘方 別人說你胖?其實只是水腫!

2019-08-26

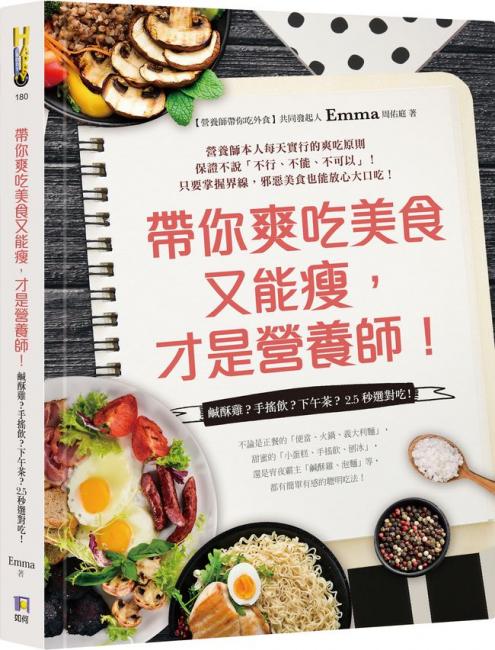

你覺得自己最近突然變胖、外觀明顯發福?其實你可能只是水腫。《帶你爽吃美食又能瘦,才是營養師!》一書作者Emma 周佑庭有個好姊妹,時常睡眠不足,又因為被許多人說發福,於是晚餐完全不碰澱粉;加上連日行程暴增,最近都沒時間運動。雖然她只胖了0.5公斤,看起來卻肥了一大圈,而這些其實是水腫惹的禍!周佑庭營養師為你分析水腫成因以及解決方法,甩掉惱人的水腫,跟發福身材說掰掰。

上班族必學消水腫秘方 別人說你胖?其實只是水腫!

我們的身體組織中有50-70%的水,它能幫助體內代謝的運作。但當組織間隙的水分異常蓄積時,便會引起腫脹不適,特別在眼皮、下顎處、手臂、小腿、腳踝等處,也就是所謂的「水腫」。

排除因腎臟病、心臟衰竭、肝硬化、局部靜脈堵塞或藥物引發的狀況,大多的水腫是因營養失衡、活動不足、生理狀況所引起的非病態性水腫。

「非病態性水腫」有幾個特徵,包括血液生化數值都正常、久壓皮膚後,凹陷處很快會回彈、與生活習慣有關,20-40 歲的女性較常見。

水分鬱積的情況是即使沒有多吃,體重仍會增加0.5-1公斤,甚至有些人會到2公斤。與其說變胖,我覺得變腫更能形容這種窘境。以下,讓營養師帶你了解有哪些易腫因素和改善方法:

當組織間隙的水分異常蓄積,便會引起腫脹不適,特別在眼皮、下顎處、手臂、小腿、腳踝等處,也就是所謂的「水腫」

營養失衡

鈉是鞏固組織間隙水分的物質,攝取過度的鈉,會讓液體滯留,造成水腫。

衛福部建議成人一天的攝取量為2,400毫克。扣除從蔬菜、乳製品、肉類等天然食材攝入的400-600毫克,平均一餐約剩下600-700毫克的額度。

許多人都以為鹽、醬油、烏醋、沙茶醬、番茄醬等調味料,或者酸梅、泡菜、酸菜等醃製品,以及餅乾、罐頭、泡麵、零嘴、起司、湯品等鹹味食物才有鈉,其實部分甜味或鹹甜的零食、肉乾、麵包也會加小蘇打或其他添加物,鈉含量也不容小覷。

像是大的零卡果凍(1個)、半包OREO餅乾、豬肉乾(4 片)、肉鬆麵包(1個)、花生夾心吐司,也含有約200-350毫克。

此外,蛋白質也會影響身體的水分平衡,攝取不足或消耗增多時也會誘發水腫。尤其是減重者怕胖而吃太少肉,或過度勞累會損耗身體蛋白質;加上澱粉攝取不足,吃進的蛋白質改以供給熱量為主,讓整體蛋白質的供需不佳,浮腫容易變得更嚴重。

縱使外食者很難避開鈉的重重陷阱,但盡量選擇少加工、少調味的餐點,並且搭配可促進鈉的排出、富含鉀的食物,或多或少能有些補救:

高鉀澱粉:山藥、皇帝豆、南瓜、馬鈴薯、芋頭、蓮藕等。

高鉀蔬菜: 菠菜、大陸妹、空心菜、韭菜、綠花椰菜、芹菜、地瓜葉、金針菇等。

高鉀水果: 木瓜、奇異果、小蕃茄、草莓、哈密瓜、西瓜、泰國芭樂、棗子等。

另一方面,記得搭配一餐1手掌心的肉類(手掌不包含手指的區塊),一天最少吃0.5-1碗飯或麵,能緩衝因營養失衡而造成的水腫。

搭配可促進鈉的排出、富含鉀的食物,可緩衝因營養失衡而造成的水腫

活動不足

長時間的站立或坐著都會導致血液循環不佳,讓腿部的水分無法順利回流,一整天下來,下肢會特別浮腫,到了晚上腳掌可能會比早上大上半至一號。

想要改善這樣的下半身水腫,我推薦這3種舒緩方式:

① 夜晚抬高腿部:晚上平躺在床上,使用枕頭、坐墊、瑜伽墊或毛巾等柔軟物品,把腳踝墊高10-15 公分,略高於心臟即可幫助血液回流、腿部放鬆。若是配合足浴(泡到腳踝、小腿肚、膝蓋都可以),舒緩效果會更好。在泡腳時,從腳跟往大腿的同方向按摩,能讓血液回流得更快速!

② 穿彈性襪:必須久站久坐的工作者,可穿彈性襪來對腿部適當加壓,協助下肢血液回流。如果能選擇壓力從腳踝往小腿遞減,分段式加壓的彈性襪更合適。襪子的丹數僅表示織品的重量單位,並不能決定加壓力道;能決定加壓程度的,是材質及編織方法。建議購買壓力最輕的醫療級產品,免得不適宜的襪子反而讓血液循環更差。

③ 適量活動:當腿部肌肉的收縮力較佳時,血管回彈力也會進步。保持血液流動順暢,更可讓小腿纖細哦! 比如我個人推薦下班時早兩、三站下車,或邊看電視邊原地踏步等,都是不花錢也不需器材的好方法!

生理狀況

有些女生在生理期,或懷孕時下肢水腫,這些都是雌激素所誘發的。雖然飲食和日常的改善程度有限,但上述的方法應該還是能稍稍減少不適。

另外,如果長期飲食中缺碘、或慢性自體免疫甲狀腺炎,都有可能讓甲狀腺功能低下而造成水腫。如果最近有消化不良、腹脹便秘、記憶衰退、體重增加、持續疲憊、心跳變慢等狀況,建議至家醫診所進一步檢查,有沒有甲狀腺功能異常的狀況。

另外,水腫和飲水量沒有太大的關聯!水腫是組織間液體的調節失常,正常人一天喝2000-3000毫升的水都沒問題。假如喝水會水腫,大多是吃太鹹或隱藏鈉的加工食品,而讓體內的鈉過高、水分滯留,反而應該要喝多點水來排除鈉。最重要的關鍵為減少鈉、增加鉀,而不是限水!

書籍資訊

• 圖文摘自如何出版,Emma周佑庭著作《帶你爽吃美食又能瘦,才是營養師!:鹹酥雞?手搖飲?下午茶?2.5秒選對吃!》一書。

本書特色

營養師本人每天實行的爽吃原則,

保證不說「不行、不能、不可以」,

只要掌握界線,邪惡美食也能放心大口吃!

根據市調公司在2018年的問卷訪查,一天兩次的外食族約佔總人數的50%。也就是每兩人之中,就有一位須仰賴外食來滿足早、午、晚餐的其中兩餐!

你還認為吃外食就和纖瘦、強壯、健康無緣嗎?那實在是太悲觀了!

本書透過大量的二選一選項來呈現,讓你能夠輕鬆了解在選食時,什麼樣的食物對身體才是好的、有幫助的。

書中的技巧都是最簡單、可實行、極有感的管理方法,也是營養師本人每天實行的爽吃原則。

不論是「中式、西式、便利商店」的早餐;正餐的「便當、自助餐、義大利麵」;夏日人手一份的「手搖飲、刨冰」;聚會必約的「牛排、火鍋、燒烤」;還是宵夜霸主「鹹酥雞、泡麵」等,都讓營養師來告訴你簡單有感的聰明吃法!

• 更多如何出版《帶你爽吃美食又能瘦,才是營養師!》一書資訊 請點此

責任編輯/Dama