運動星球

2020台北馬拉松開放登記 全球唯一如期籌辦的國際認證全馬

2020-08-18

2020 台北馬拉松將於 12 月 20 日在台北市政府前廣場開跑,並在今(18日)中午 12 時至 9 月 14 日 17 時開放登記抽籤。台北馬今年以金標賽認證做準備,重新規劃賽道,首次將終點改為跑進台北田徑場,並將賽道延伸至南港展覽館周邊。台北馬有望成為新冠肺炎疫情下,全球唯一如期籌辦的國際認證全馬賽事,也是疫情後亞洲首個城市馬拉松!

2020台北馬拉松開放登記 全球唯一如期籌辦的國際認證全馬

賽道大改 終點前進台北田徑場

台北馬拉松已通過世界田徑總會(WA)銅標籤認證,是台灣唯一通過認證的市區馬拉松,明年也將朝通過金標籤認證的目標邁進。為了準備金標籤,今年賽事路線做了大幅改變,有別於過去起終點都在市府廣場,這次終點將移至世大運主場館台北田徑場。此改變對賽事代言人「跨欄王子」陳傑相當有感︰「奧運馬拉松大部分終點也設在田徑場,讓完賽者最終能跑進台北田徑場意義非凡,有一種朝聖的感覺。」

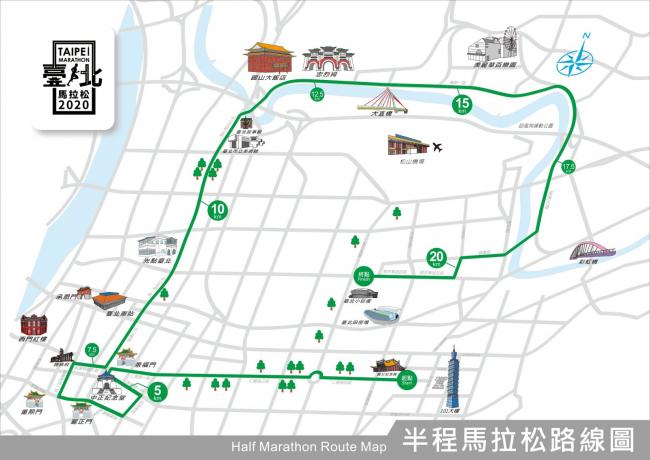

今年台北馬賽道除了保留大受好評的中山北路一帶古蹟巡禮,且逐步減少河濱路段、將賽道延伸至南港展覽館周邊,更將市中心路段-南京東路四段納入本次賽道之中。 台北市政府體育局局長李再立表示︰「南京東路是台北市的精華路段,交通繁忙、車潮眾多,我們也會利用交通管制,分流車輛,讓台北馬拉松不影響到一般民眾的生活。」

此外,因應去年全馬項目報名踴躍,今年台北馬拉松在維持總人數 2 萬 8000 名同時,將全馬名額從 8000 人提升至 9000 人,讓努力訓練的跑者能如願參與一年一度的目標賽事。

2020台北馬路線圖:馬拉松(42.195KM)

2020台北馬路線圖:馬拉松(42.195KM)

金標籤認證準備年 服務、賽衣再進化

2020台北馬作為金標籤認證的準備年,在賽事服務方面再進化。賽道沿途除了提供完善的補給,還有上百名賽道小天使提供跑者最即時的救護服務,結合後送與急救系統,再加上後段賽道旁新增收容站,提供身體不適或體力不足無法完賽的跑者,可於站內休息並等待大會接駁車接送至終點會場,跑者不必再擔心體力負荷問題,安心奔馳於賽道上。

終點除了延續廣受好評的冰池放鬆區和按摩區,更加入現煮麵食攤位,為跑者提供賽後最全面的照護。

至於每年最受跑者期待的賽衣也同步進化。今(18日)舉辦賽前記者會中,陳傑親自展示今年的賽衣,白色輕薄風衣外套加上綠色排汗跑衣,更貼合人體工學、符合跑者需求的設計,舒適酷涼的競賽用材質,期待能幫助跑者突破 PB。陳傑表示︰「這套跑衣跟我平常訓練的材質一樣,非常透氣、舒適。」同時,他也鼓勵跑者們踴躍報名,一起體驗城市馬拉松的魅力。

賽事代言人陳傑親自展示今年台北馬賽衣

防疫升級 跑者起跑時必須配戴口罩

今年全球受新冠肺炎疫情影響,不少馬拉松和路跑賽事紛紛取消,台北馬拉松能夠如期籌備,主辦單位感謝這段日子所有防疫工作人員的辛勞、以及全體市民共同努力。適逢國內疫情趨緩,台北馬以「Dare to Breathe」#勇感呼吸,作為賽事Slogan,鼓勵跑者勇敢挑戰自我,更要衷心「感謝」防疫人員的付出,讓我們可以大口「呼吸」奔向終點,更要讓全球馬拉松好手聚焦台灣。

為了讓跑者享有安全又安心的比賽環境,台北馬拉松採取最高規格的防疫措施,起、終點都設有熱像檢測,所有工作人員配戴口罩,而跑者起跑時必須配戴口罩,等距離拉開後才能拿下。同時還有大量醫療團隊進駐賽場,希望將防疫做到滴水不漏。 本屆賽事在國際上引發熱烈的回響,中華民國田徑協會理事長葉政彥透露︰「國外選手報名踴躍,我們將依照中央疫情指揮中心的指示,國外選手入境皆必須到防疫旅館隔離14天,確認健康無虞才能參賽。」官方也將在防疫旅館內設置跑步機,讓參賽者能維持訓練。

陳傑在賽前記者會中也因應防疫戴上口罩

資料來源/台北市政府體育局

採訪攝影/Dama

運動星球

跑者絕對都是防水!「UA STORM」防潑水科技跑鞋全新登場

2021-10-28

冬季濕冷氣候來襲,挾帶著雨水的運動環境總讓跑步愛好者在訓練上變得困難,為了讓訓練時的每一分力氣都能達到更有效的運動表現,專業運動品牌UNDER ARMOUR研發出同時擁有防潑水及卓越透氣效能的科技面料「UA STORM」!

UNDER ARMOUR研發出同時擁有防潑水及卓越透氣效能的科技面料「UA STORM」!

並於今年冬季推出兩款採用UA STORM防潑水鞋面的系列跑鞋「HOVR Infinite 3 Storm」與「HOVR Sonic 4 Storm」,搭配熱銷的STORM防潑水服飾,幫助跑步愛好者在濕冷環境下也能保持乾爽舒適、戰勝惡劣天候,讓天氣不再是阻擋你繼續往前的因素!

輕量透氣的第一道水氣防線

UA STORM是一款為運動員量身打造的科技面料,其採用的DWR防潑水劑能確保雨水落在表面時不會被布料吸收,不僅有效防止雨水滲透,同時也能維持運動者身體乾爽舒適,降低運動後感冒的風險!UNDER ARMOUR在今年冬季將UA STORM防潑水科技延伸至UA HOVR系列跑鞋鞋面,迎來全新HOVR Infinite 3 Storm與HOVR Sonic 4 Storm防潑水科技跑鞋,為跑步愛好者量身打造最佳雨備!

UA STORM採用的DWR防潑水劑,能確保雨水落在表面時不被布料吸收。

其中,HOVR Infinite 3 Storm將防潑水科技鞋面搭配拉鍊封口設計,將棉織鞋帶完整覆蓋,雙層保護讓雙腳不被雨水浸濕,也讓跑步愛好者在訓練過程中獲得乾爽與舒適!HOVR Infinite 3 Storm搭載全掌UA HOVR中底科技,結合緩震、回彈、推進三大性能讓每一步都精力充沛,不僅為跑者帶來零干擾穩定腳感,也打破過往舒適緩震和輕盈回彈難以兼顧的預設,幫助發揮更佳的運動表現!

而HOVR Sonic 4 Storm是一款專為初心跑者所設計的輕量型鞋款,其防潑水科技鞋面融合透氣網眼提供出色透氣性,UA HOVR中底較薄的流線型設計則確保雙腳能進行靈敏反應,適合喜歡輕鬆跑、間歇跑練習以及正起步訓練的跑步愛好者,幫助運動者在冬季也能放心邁步、持續進化自我!

HOVR Sonic 4 Storm是一款專為初心跑者所設計的輕量型鞋款。NT4280

同為UA HOVR跑鞋家族,HOVR Infinite 3 Storm與HOVR Sonic 4 Storm防潑水跑鞋皆於中底置入智能感應晶片,能透過藍芽連接跑步應用程式「UA MapMyRun」,幫助跑者輕鬆獲取個人訓練即時數據,也能在跑步過程中聽取語音教練依照個人目標和習慣指導、隨時調整步幅與步頻,並可規劃長期訓練挑戰,讓你的每一次訓練都更了解自己的狀態與改變!

UA STORM防潑水系列服飾

面對嚴酷冬季來襲,喜愛戶外跑步運動卻又怕冷的你準備好了嗎?UNDER ARMOUR同步於今年冬天全新推出兼具防風、防潑水的UA STORM系列服飾,服飾外層採用DWR塗料材質及多孔面料纖維,能同時擁有防潑水及卓越的透氣效能,搭配內層全密封縫線構造與Hydropel拉鍊能夠全方位避免雨水滲入,打造無懈可擊的防水裝備,加上其質地輕盈與良好的延展性,幫助運動愛好者即便在風雨濕冷的環境下運動也依然舒適,還能保持乾爽透氣,打造風雨無阻的運動體驗!

UA官網與全台門市熱銷中

資料提供/星裕國際

責任編輯/林彥甫

運動星球

寶礦力路跑號召八千人10/6歡樂開跑 抽東京機票、獎品總值250萬

2019-08-23

第二屆寶礦力路跑將於10月6日在台北大佳河濱公園趣味登場,今年新增21公里賽道,共有4K、10K、21K三大組別,活動報名倒數中,至8月31日截止。今年賽事邀請百萬訂閱Youtuber「滴妹」擔任路跑大使,並在賽前提供高專業性NRC訓練課程、凡報名賽事即可獲得高CP值跑友回饋禮,報名10K&21K還有NRC限量聯名禮!賽後更可抽東京來回機票等獎品總價值高達近250萬元,還有趣味的「足撞球歡樂體驗」、「寶礦力天堂路」,讓跑友跑得開心、玩得盡興!

寶礦力路跑號召八千人10/6歡樂開跑 現場抽東京機票等獎品總值250萬

加開10K、21K名額 延長報名至8月31日

近年國人運動意識抬頭,路跑也成為最平易近人且隨時都可以進行的運動選擇。寶礦力路跑延續去年路跑評價4.1分的高度好評,今年新增21公里組別,共分為趣味4公里、中距離10公里組別、半馬21公里三大組別,活動相較比去年專業,目標未來將加開全馬42公里,晉升專業賽事。 活動開放報名後情況踴躍,為回饋跑友們的支持,寶礦力特地加開10公里、21公里組別的名額、延長報名至8月31日截止,號召各路跑友在雙十連假前盡情揮灑汗水,挑戰自我極限。活動詳情及報名請見活動網站。

賽事三大升級﹕專業度大躍進、CP值爆表、趣味性滿點

■ 專業再升級:首開21公里組別 本次賽事除了具備的4公里、10公里組別外,今年更特地新增適合有路跑或運動習慣的好手的21公里組別,增添賽事專業度也提供民眾更多樣化的選擇。此外也與全球最大的跑步社群NIKE RUN CLUB(NRC)合作,推出賽前專業跑者訓練課程,賽事當天也邀請專業配速員領導跑友們完成挑戰。

■ 高CP值跑友回饋禮再升級:總價值高達近250萬元 今年主辦單位展現高誠意,從衣服、毛巾、帆布袋、手機臂包到束口袋,設計實用的超高CP值物資,專屬客製化完賽獎牌外,10K&21K還有NRC限量聯名禮。另外,賽後抽獎禮與去年相比更多出70個獎項,禮品總價值高達近250萬元,讓挑戰者們還能抽台北-東京來回機票、跑步機等大獎。

■ 趣味互動再升級:賽後應援派對 賽道中將安排許多有趣的互動拍照牆,讓挑戰者們邊跑邊拍樂在其中;賽後應援派對更創新推出「足撞球歡樂體驗」跟「寶礦力天堂路」,讓跑者在趣味的賽事中揮灑汗水。

賽事與NIKE RUN CLUB(NRC)合作推出賽前跑者訓練課程,賽事當天也有專業配速員領跑

9/5前幸運跑友抽獎活動 專享VIP女團服務

寶礦力今年除了邀請擁有超高人氣的百萬訂閱Youtuber「滴妹」擔任路跑大使,更號召5位青春活力女孩共組寶礦力女團,將在賽事當日活力初登場,在賽事過程中與跑友們做最近距離的互動、盡情享受路跑樂趣。 寶礦力水得官方粉絲專頁將舉辦線上「友你真好!」抽獎活動自即日起至9月5日止,將從參與抽獎的粉絲中,隨機選出一位幸運跑友,除了可擁有3個免費參賽資格,邀請朋友免費參與賽事外,幸運跑友及邀請的好友皆能成為本次賽事VIP嘉賓,賽事當天更可獲得四大VIP尊榮應援服務,包含「專屬報到休息區」、「女團陪你一起熱身備賽」、「跑程中間於拍照點共同拍照留念」及「終點線前熱情迎接完跑」,與寶礦力青春女團最近距離的互動、為你送上最有元氣的專屬應援!詳情請見寶礦力水得官方粉絲專頁。

資料來源/寶礦力水得

責任編輯/Dama