運動星球

喝咖啡已經越喝越無感?咖啡因耐受性將造成運動表現下降

2020-08-27

咖啡因是在咖啡和茶類飲料中自然存在的一種興奮劑,同時,它還會添加到其它食品中例如常見的能量飲料和蘇打水等。由於攝取咖啡因可增加大腦中的化學物質,從而改善情緒、消除疲勞並增強注意力等好處,因此,就會有許多人開始飲用含有咖啡因的飲料開起一天的工作節奏,以及從下午昏睡的狀態下清醒過來。

有研究說喝咖啡可以有效提升運動表現及注意力,但為何我們會越喝訓練成效越差呢?

但你有發現當隨著時間的累積,咖啡因對於腦部的刺激就不再那麼明顯,這是因為我們的身體出現了對咖啡因的耐受性,這樣的狀態也會影響到運動表現的能力,接下來我們將介紹咖啡因如何產生刺激作用,以及咖啡因耐受性對於運動表現有什麼影響。

咖啡因耐受性發展

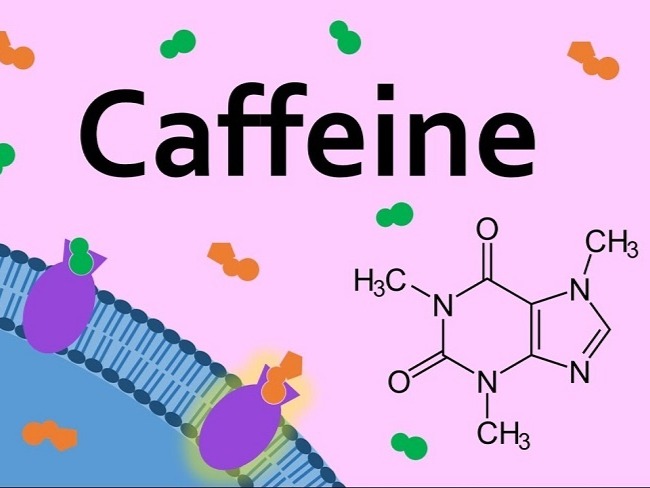

咖啡因(caffeine)主要通過血腦障壁(blood brain barrier)阻斷大腦的腺苷受體(adenosine receptor)發揮作用,這些受體在睡眠、喚醒和認知方面起著重要的作用。通常稱為腺苷(Adenosine)的分子與這些受體結合,從而抑制腦化學物質例如多巴胺的釋放,這種化學物質會增加喚醒並促進清醒。另外,通過阻斷腺苷與其受體的結合,咖啡因可增加這些刺激性大腦化學物質的釋放,進而減少腦部疲勞狀態並提高機敏性。

有一項研究表明,高咖啡因劑量可以阻斷大腦中高達50%的腺苷受體,並說明咖啡因的刺激作用發生在食用該物質的30-60分鐘內平均持續3-5小時,但一天內是否可反覆讓咖啡因產生這樣的刺激?根據1980年代的一項開創性研究報告指出,經常食用咖啡因會增加人體腺苷受體的產生,從而增加腺苷與這些受體結合的可能性,因此,反覆食用咖啡因會降低其效能,這也就是為何越喝越沒感覺得原因。

咖啡因通過血腦障壁阻斷大腦的腺苷受體發揮作用,這將會刺激性大腦化學物質減少腦部疲勞狀態並提高機敏性。

影響運動表現

有多項研究都表明,食用咖啡因可改善肌肉強度和力量外,還能延緩運動產生的疲勞性。但這些咖啡因所造成的優勢,有可能因為長期或高頻率的攝入而降低效能。在一項為期20天的咖啡因耐受性研究找來11個人來進行研究,分別採用一項交叉、雙盲、安慰劑與對照的實驗,讓它們連續20天攝取3mg/kg/天的咖啡因,而在另一種治療中,他們攝取安慰劑20天服用不透明膠囊中的每種物質,在膠囊攝入後45分鐘開始進行實驗。實驗的結果發現,與安慰劑相比有食用咖啡因的人,在兩次運動測試中的前15天提高了4-5%的循環力,但隨後的效果卻下降了。

咖啡因的攝取在前15天能提高4-5%的效率,但之後卻會隨之下降。

克服咖啡因耐受性

因為咖啡因所造成的身體耐受性,可以透過減少攝取量以及不經常食用的方式來進行克服,或是攝取比平常更多的咖啡因也可幫助短期內克服耐受力。在一項針對咖啡因情緒和認知的影響的研究報告中指出,研究人員檢查了咖啡因對每天喝咖啡的17個人的自我報告,受測者被告知要像平時一樣喝咖啡或者戒掉30小時,然後再服用含有250 mg咖啡因的藥丸或安慰劑,最終發現咖啡因與安慰劑相比,可以改善受測者的注意力和記憶力,即使他們不戒咖啡也是如此;這個研究結果表明,在每天都有喝咖啡的人,只要比平時多攝取一點咖啡因也能帶來這些好處。

但是,無論在哪種情況之下都不建議持續增加咖啡因的攝入量,就算比平常多攝取一些咖啡因會有某些好處,因為,大量的攝取咖啡因對於身體來說時分的危險,再加上咖啡因的攝取量是有上限的,過多的攝取不見得能一直為身體帶來好處。

安全的攝取量

透過多個研究報告指出,以目前全世界健康的成年人,每天咖啡因平均攝取量大約為400毫克,幾乎都超過每日300毫克的安全攝取上限,而孕婦每天攝入咖啡因量不應超過200毫克,咖啡因的攝取不單單是與喝咖啡有關,有許多膳食補充劑(例如鍛煉前補充劑和燃脂器)以及一些非處方止痛藥(例如Excedrin或Midol)都含有咖啡因;這些產品中的咖啡因可以是人工合成也可是天然來源,另外,純黑巧克力每28g也都含有16毫克的咖啡因,因此,你大量食用黑巧克力也等於攝取大量的咖啡因,對於這點你不得不多加注意食品成分標籤。

透過多個研究報告指出,咖啡因的安全攝取量為300毫克。

結論

在現今的社會或多或少都會攝取到含有咖啡因的食品或飲料,例如咖啡、茶或是能量飲料。當我們定期的飲用這些飲料,會增加大腦內的腺苷受體使更多的腺苷分子結合它們,之後隨著時間的增長,就會開始降低你身體對於咖啡因刺激作用的耐受性;為了能避免這個現象發生,你可以透過減少每日的攝取量或攝取頻率,例如原本每天攝取一次改為每週攝取一次;而不建議短期間內大量的增加咖啡因攝取量來降低其耐受性。

資料參考/draxe、NCBI

責任編輯/David

運動星球

越激烈運動的人反而越容易生病?背後這原因你一定不知道

2020-04-23

身體運動對於免疫系統的影響,其實是起源於壓力生理學。那壓力又是什麼?我們用簡單的方式來說明,壓力就是在你沒有任何心理準備之前,影響身體、心理與情緒之間的改變,例如突然間要你上台報告的時候,你的身體與心理就會產生不舒服的感覺,這也就是生理上與心理上所產生的相對反應,就稱為壓力反應。

越激烈運動越會影響你的免疫系統,造成3-72小時的開窗期並容易生病!

然而,無論在生理或心理上我們的壓力都是先由大腦(神經系統)所產生,透過交感神經末梢與腎上腺素來分泌兒茶酚胺,並刺激下視丘-垂體-腎上腺軸(HPA或HTPA軸)的反應,促使腎上腺皮質軸釋放皮質醇(cortisol)協助人體對抗壓力。

上面所敘述的這些壓力激素,都會引起免疫細胞的反應以及腎上腺素接受器與皮質醇接受器的表現,腎上腺在運動對免疫系統的作用,可以透過一般適應症候群(GAS)中觀察出來,也就是說根據不同的壓力源,都會產生非常類似的反應。

巨大壓力與身體反應

像是我們參加馬拉松或是超出個人極限的運動,這樣巨大的訓練壓力時,就會導致體內的皮質醇的濃度大量上升,因此,有許多的運動性刺激會透過活化腎上腺皮質分泌出皮質醇,進而影響我們的淋巴球在數量、遷移與功能性的改變。早在上個世紀的研究中就指出,運動員在跑完馬拉松之後血液中的白血球數量會大幅增加,但如果是參加充滿競爭性的馬拉松比賽後,反而會降低白血球的嗜中性球對細菌的吞噬能力。

我們參加馬拉松或是超出個人極限的運動,就會導致體內的皮質醇的濃度大量上升。

不同的運動型態與免疫系統

有許多的人都會發現,為何越運動反而越容易生病?這是因為免疫力在開窗期會大量的下降,這時後就很容易感染一些病毒,進而增加身體受到感染的機會。關於這個問題我們將運用溫和運動與激烈運動來做為比較。

基本上溫和運動與激烈運動都會促使淋巴細胞移動到血液裡,但若是我們動態運動(Vo2max 70%)的時間持續超過一個小時,這時後反而會導致血液中的淋巴細胞數量的減少。簡單來說,在劇烈運動後的身體恢復期,會使得淋巴球從循環系統中消失,關於這點有許多的研究與動物實驗中,可以發現劇烈運動後,會使得淋巴球與自然殺手細胞產生功能上的缺陷,這樣的現象就是當我們長時間劇烈運動之後,導致免疫功能暫時性的缺損約3-72小時,這也就是大家常說的開窗期(OPEN WINDOW)。

正因為開窗期的現象,讓運動員與一般人在免疫系統上來說,會因為身體的免疫能力下降,進而更容易受到細菌與病毒的入侵,而導致身體更容易生病。

資料參考/verywellfit

責任編輯/David

運動星球

有氧運動的強度設定與你的乳酸閾值(LT)高低有關?

2019-09-16

有氧運動與無氧運動都是許多人在運動時常常聽到的兩個名詞,然而,所謂的有氧運動就是在運動中,可以啟動我們身體有氧能量系統(Aerobic System),一般來說我們常見的有氧運動為慢跑、單車以及游泳等等,用一個比較簡單大家也容易記的方式來說明-有氧運動是全身性的運動,且持續「超過」三十分鐘以上。

有氧運動的強度設定與你的訓練目的有關!

然而,有氧運動的強度我們到底該如何設定才正確?在我們進行有氧訓練之前,必需要先了解自己運動的目的為何,接著才能配合目的來進行運動強度的設定,一般來說可區分為下列這四種目的:

1.為了增加活動力並提高耐力。

2.提高基本體能以增進運動效率。

3.改善或預防日常生活不良習慣。

4.調整心肺循環加速恢復肌肉。

依據上面這四個目的的不同,我們在運動訓練的強度設定標準上也會隨著改變。因此,你必需要先理解自己所參與運動類型的特徵及自己目前的體能狀況來設定有氧運動的強度。

我們進行有氧訓練之前,必需要先了解自己運動的目的為何!

何謂有氧系統?

有氧系統(Aerobic System)是身體將所攝取的碳水化合物、脂肪與蛋白質經過消化分解,並經過一連串的代謝作用之後,產生能量來幫助ATP的合成,因為過程中有氧參與故名。在醣解系統中產生的丙酮酸與血液中的脂肪酸,進入至細胞粒線體中的「檸檬酸循環 Citric Acid Cycle」(又名三羧酸循環 Tricarboxylic Cycle 或克氏環 Kerbs Cycle )來產生ATP,因為過程複雜,因此需要花費較長時間。從事的運動強度較低時,ATP會以較慢的速度被消耗,因此也會有較為充裕的時間進行ATP的再合成,只要能充分地供給氧氣,並攝取足夠的醣類、蛋白質與脂肪,就能長時間持續地供應身體運動所需能量。此系統在進行長距離跑步、快走等運動中較為活

有氧強度設定

首先,在以「為了增加活動力並提高耐力」為目的進行有氧運動時,可以將強度設定為乳酸閾值(Lactate Threshold,LT)或LT以上的強度。但若是以「提高基本體能以增進運動效率」的人,就可將有氧運動設定為LT等級的強度,以「改善或預防日常生活不良習慣」為目的時,則可以將強度設定為LT或LT以下的強度,最後,如果你是以「調整心肺循環加速恢復肌肉」的話,就可以將有氧運動設定為最低強度的訓練即可;因為,這個目的又可以稱為是「積極性休息」,主要是指藉由慢跑或較低負荷的運動或伸展方式,來促進血液的循環幫助肌肉恢復,並發揮疲勞恢復的效果。

何謂乳酸閾值?

乳酸閾值(Lactate Threshold)是乳酸分子陰離子開始在人體血液系統中積聚的限度。在鍛煉肌肉無氧產生能量時,肌肉會開始堆積產生乳酸,然後傳送進入血液。激烈運動產生的乳酸閾值經常被運動員和教練用於幫助提高運動能力。這種乳酸門檻也經常被稱為無氧閾值。通常通過耐速訓練方法提高乳酸閾值,運動員在閾值之下或之上鍛煉,而間隔訓練則是在閾值之上鍛煉,之下進行低強度運動恢復;經過一段時間以後,身體會逐漸適應高強度訓練,適當變更乳酸閾值可以讓運動員承受更長時間運動,並且不會體驗到乳酸增加的影響。

另外,也會根據運動類型的不同,有氧運動的強度也會有所不同,由於我們步行與慢跑的強度將會取決於本身的體重重量,因此,當我們在跑步或行走時的速度就是運動的強度。但如果我們腿部肌力不足以負荷,就會讓我們在行走或慢跑的運動上呈現出艱苦的狀態。

原本,有氧運動就是為了提高耐力而進行的運動項目,但因為發現這樣的運動方式能改善基本體能狀態與預防疾病,所以,大家就都知道要多運動才能讓身體變得更加強壯;同時,當身體超過三十分鐘的有氧運動之後,有氧系統就會開始發揮燃燒脂肪的作用,這是因為在前三十分鐘的時間裡,有氧系統主要是以身體裡「醣類」當作能量,高過三十分鐘後,醣類消耗完畢才會開始真正燃燒脂肪,因此,才會有大多數的人認為有氧運動能幫助減脂這樣的好處。

根據運動類型的不同,有氧運動的強度也會有所不同。

有氧運動三要素

除了要進行超過三十分鐘以上的時間之外,在心跳率與低強度的方面也十分的重要,做有氧運動時,必須保持自己的心跳率在最高心跳率的60%~80%,也就是低強度至中強度的運動強度。 簡單來說低強度且心跳率在最高心跳率的60%~80%之間,就是在慢跑時你依然可以說話,但是會覺得有點喘,並且運動超過30分鐘以上,這樣才是完整的啟動有氧系統,達到燃脂的效果 (最高心跳率計算方法:220減去年齡之後為推算最高心跳率),所以有些人會說,明明每天做了「十分鐘慢跑的有氧運動」或是騎了「十五分鐘的腳踏車的有氧運動」怎麼都沒有瘦的感覺。

就如上面所說,他的確是進行了「有氧運動」,可是在「時間」是完全不夠的,當身體才開始啟動有氧系統去分解醣類跟脂肪時,運動就停止了,這段時間的運動可以說是跟「有氧運動」是無關的。要進行「真正」的有氧運動時,必須兼顧時間、心跳率、以及低強度,才能真正運用到「有氧運動」來啟動身體的「有氧系統」達到減少脂肪的功效。

資料參考/bodybuilding、muscleandfitness

責任編輯/David