動晰物理治療所

脖子很痠很緊 最常見的原因不是聳肩而是...

2020-09-04

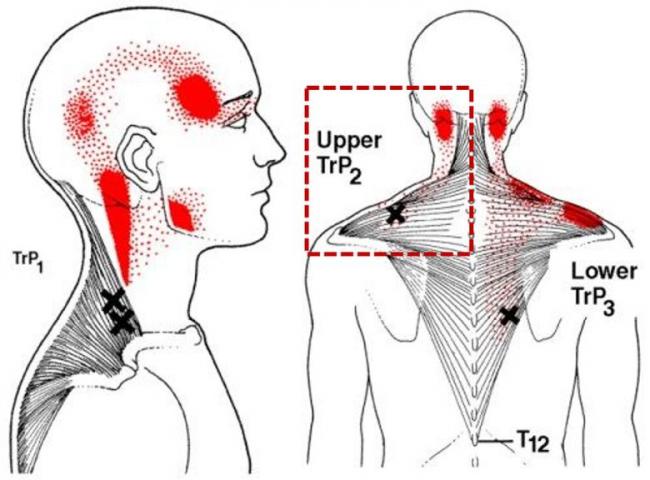

每當你因為肩頸痠痛在網路上搜尋舒緩解方,總會找到各式各樣的「按摩」、「拉筋」方式,最常見的就是叫你伸展上斜方肌。斜方肌是連接頭部到背部的一大片肌肉,分為上、中、下段,可以用來控制肩胛骨活動,協助維持頸椎、胸椎的位置,出問題時,可能會引起整個肩頸區域的痠痛與頭痛。

雖然照著伸展的當下感覺比較舒服(也可能還是一樣緊) ,但是沒過多久,痠痛感又悄悄回來了... 這是為什麼呢?

上斜方肌上的激痛點以及常見的疼痛散布範圍,為左側及右側方框處

靜態之下,最常見的不是聳肩而是...

是因為大多數的人肩膀及肩胛骨過度下沉!

是的,你沒看錯!不是過度的聳肩,反而是過多下沉,導致連接到肩頸的肌肉長期處於緊繃狀態。

這樣的現象,最常發生在辦公族、電腦族、文書工作者身上。因為長時間的低頭、頭前傾、駝背、圓肩等姿勢習慣,讓肩膀是往下沉的狀態,久而久之,肩頸區域就會變得僵硬、循環不良,也容易使肩關節活動卡卡的。

也就是說,此時的上斜方肌反而是被拉長的,既然是已經被拉長的肌肉,我們自然不該花太多力氣再去「拉筋」了。

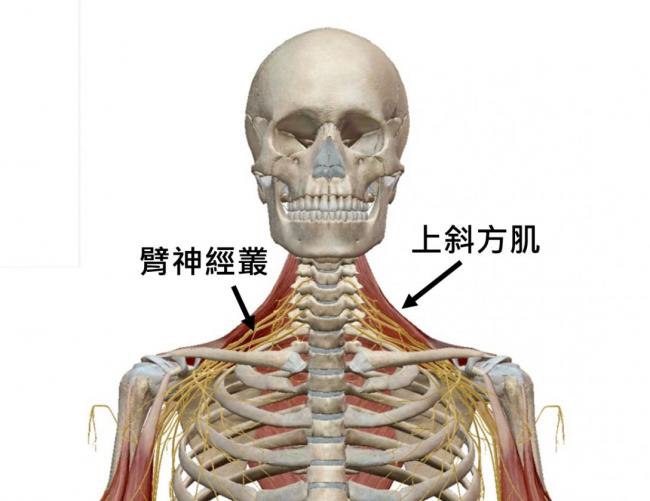

上斜方肌在什麼情況下會縮短呢? 大多數是在已有神經張力、神經壓迫的人身上 (如椎間盤突出、胸廓出口症候群...),為了保護我們的臂神經叢而縮緊起來。但這時候不適合針對上斜方肌伸展,首要應找出造成神經緊繃的來源。

黃色像薑絲的是臂神經叢,上方紅色的是上斜方肌

肩膀、肩胛下沉問題,也會因為使用習慣的不同,產生高低肩現象(如:兩邊都太低,但一邊又更低)。不過高低肩所牽涉的問題又更廣了,後續會再針對這個議題分享我們的心得。

如何確定肩胛下沉問題?

遇到這個狀況時,治療師可以透過體態評估、動作測試、肌肉長度測試等來鑑別哪些肌肉真的是「縮短」、哪些是被「拉長」的,並評估問題到底是出在靜態還是動態的姿勢中,從而決定治療的方式。

那我們該怎麼知道自己的肩胛、肩膀是否太過下沉呢?這邊提供幾個簡單的方式,可以自我檢測看看:

1. 靜態鎖骨的位置:肩胛骨在中立位置時,鎖骨與地面間會有個小小的夾角;若你的鎖骨是幾乎平行地面的,那基本上就是太下沉了喔!

靜態鎖骨的位置

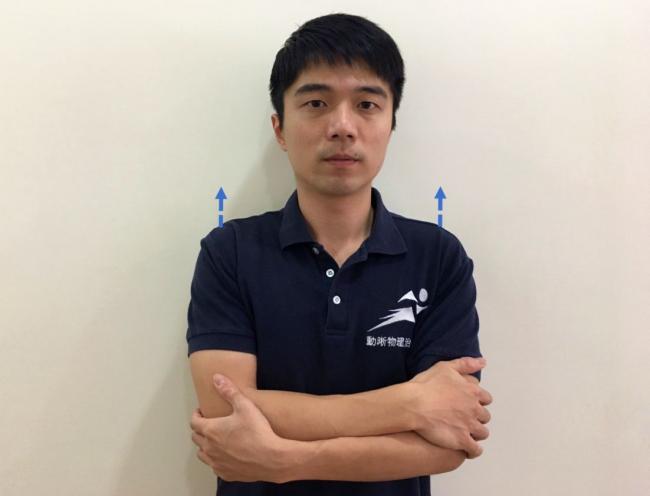

2. 捧起雙肘:如果原本不動就覺得肩膀很沉、很緊,或是脖子轉動時覺得很卡很緊,捧起雙肘後緊繃感下降,或是脖子更好轉了,有可能因為你的肩胛太過下沉。

捧起雙肘

3. 試著提起肩峰:背靠牆,想像有一條釣線從你的肩峰向上提起約 1-2 公分,重複做 10 次,再重新轉動脖子看看或是感覺肩膀的緊繃程度,若是有下降,有可能你的肩胛位置太過下沉。

提起肩峰

肩峰怎麼找?

沿著鎖骨往外,摸到肩膀的最高處一個凸凸的點,就是肩峰的大約位置。

以上三個方式僅供簡單的篩檢,實際狀況還是需要評估過後才能確定!如果有這方面的困擾,不妨找位專業治療師幫您評估看看吧!

撰文/黃志生 物理治療師

/ 關於動晰物理治療所 /

動晰物理治療所的核心理念為「全人、科技、預防」,期望結合不同領域專長的治療師,建構最完整的治療方案。由不同治療師從不同面向解析問題,找尋各種解決問題的可能與治療方式。

優活健康網

跌倒手撐地手腕痛?醫揭舟月韌帶損傷6大警訊與後遺症

2025-10-31

70多歲劉先生退休後愛騎腳踏車,3年前一次意外摔倒時本能地以手撐地,自此手腕便時常隱隱作痛,起初認為只是扭傷並未積極治療,直到近2個月疼痛逐漸加劇,甚至連拿水杯和開門的小動作都變得困難,嚴重影響生活品質。後續,前往仁愛長庚合作聯盟醫院治療,診斷為「舟月韌帶損傷合併舟狀骨與橈骨關節炎」,經手術後疼痛大幅減輕,重新能輕鬆拿水杯、轉門把,生活便利度顯著提升。

手腕韌帶損傷的後遺症

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科醫師陳重宇指出,「舟月韌帶損傷合併舟狀骨與橈骨關節炎」(Scapholunate Advanced Collapse,SLAC)是舟月韌帶損傷後常見的後遺症,因韌帶受損導致8塊腕骨間排列失衡,使關節承受異常壓力,軟骨逐漸磨損,最終引發退化性關節炎。

常見症狀包括:

手腕隱隱作痛

握力下降,拿重物困難

手腕腫脹、活動度減少

嚴重時連轉水龍頭、開門都會受限

藥物、護具沒改善需手術

陳重宇說明,對於這類退化性病變,若藥物、護具或復健無法有效改善,便需考慮手術。早期病人可以透過藥物、護具或復健治療控制症狀,若病程已進入中後期,則需要動手術。

以下為常見手術:

全腕關節融合術:優點是止痛效果佳,能提供較高的穩定度與力量,但會完全失去手腕活動度,較適合勞力工作者。

部分腕骨融合術:優點是能有效止痛,同時保留約8成力量與6成活動度,在功能與生活品質間取得平衡。

陳重宇表示,由於劉先生的症狀是手腕腫脹、活動受限和握力明顯下降,X光檢查顯示已進展至中後期病程,經醫療團隊充分討論後,劉先生接受「舟狀骨切除合併四角融合術」(scaphoid excision and four corner fusion),並使用新型環狀鋼板固定,復原順利。

手腕疼痛、僵硬快就醫

陳重宇提醒,民眾若長期手腕疼痛伴隨腫脹或僵硬,切勿拖延,應該及早透過X光或核磁共振(Magnetic Resonance Imaging,MRI)檢查,能釐清是否為韌帶損傷或退化病變,並選擇合適治療方式。

陳重宇呼籲,慢性手腕疼痛是身體發出的警訊,盡快就醫接受妥善治療,不僅能有效止痛,也可保留手腕功能,幫助病人維持良好的生活品質。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

舒緩膝蓋疼痛的4種按摩手法

2017-09-14

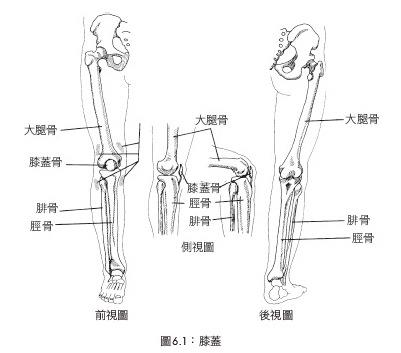

在承重和支撐動作時,膝蓋提供很重要的穩定性。大腿骨和脛骨,以及韌帶、肌腱和軟骨構成的複雜結構,三者排列是否恰當正是身體能否穩定的因素。膝蓋是腿中間的關節,從上方的髖部傳遞動作和負重,並從下方的腳踝和雙腳傳遞壓擠和動作。

膝蓋緊繃的因素有很多,可能是大腿骨旋轉,或髖部、腳踝或雙腳排列不正,也可能是行走方式不對或骶髂關節歪了。

舒緩膝蓋疼痛的4種按摩手法

膝蓋的解剖結構

構成膝蓋關節的骨骼包括大腿骨、脛骨和膝蓋骨。脛骨外側有另一塊小腿骨頭,叫做腓骨。腓骨僅和另一塊小腿骨頭連結,不連到大腿骨。腓骨的作用就像支撐小腿的飛拱(注:哥德式建築的特色,為支撐主體的結構),雖然不直接支撐膝蓋,但非常重要。

重點提示:在使用膝蓋的其他舒緩姿勢前,一定要先舒緩膝蓋骨。

1. 向兩側推膝蓋骨:用舒適的姿勢坐著,雙腿伸直但不要卡緊。輕輕用拇指和其他手指的指尖扶著膝蓋骨。

輕輕將膝蓋骨向內側(朝著另一條腿)推,然後向外側推,感受身體是否比較能接受推向某一邊,或者動作是否受阻。把膝蓋骨推向比較習慣和比較輕鬆的方向,停留10~30秒。

1. 向兩側推膝蓋骨:用舒適的姿勢坐著,雙腿伸直但不要卡緊。輕輕用拇指和其他手指的指尖扶著膝蓋骨。

輕輕將膝蓋骨向內側(朝著另一條腿)推,然後向外側推,感受身體是否比較能接受推向某一邊,或者動作是否受阻。把膝蓋骨推向比較習慣和比較輕鬆的方向,停留10~30秒。

2. 上下推膝蓋骨:放開膝蓋骨,檢查兩個方向的活動範圍是否都擴大了(如果向兩邊移動都不甚順利,你可能需要稍微向後躺來放鬆膝蓋骨)。

接下來讓膝蓋骨向下朝著腳推動,然後向上朝著頭推動,再度評估動作的輕鬆和舒適程度。朝著比較輕鬆的方向推動,停留10~30秒

3. 朝對角線推膝蓋骨:然後檢查膝蓋骨能否朝對角線推動,上外、下內,然後上內、下外(圖6.6和6.7)。放鬆,檢查所有四個方向的活動範圍是否都擴大了。

主要的膝蓋舒緩姿勢用於膝蓋內側的痠痛點,就在脛骨頂端和大腿骨下緣連接的地方。把膝蓋擺成這種姿勢,可把痠痛點擱在「曲面」內。

主要的膝蓋舒緩姿勢用於膝蓋內側的痠痛點,就在脛骨頂端和大腿骨下緣連接的地方。把膝蓋擺成這種姿勢,可把痠痛點擱在「曲面」內。

尋找酸痛點

4. 主要膝蓋舒緩姿勢:彎曲膝蓋,把腳踝放在另一邊的膝蓋上。你可以把手指輕輕放在痠痛點上,察看是否變得柔軟或開始跳動。擺這個姿勢時,你可以坐著或躺著,看哪種姿態比較舒服。把手放在腳跟上,朝著膝蓋輕輕扭轉腳跟。

要調整痠痛點的位置,改變膝蓋的彎曲程度,稍微抬起腳踝,直到你覺得痠痛點已經盡可能地軟化下來,或者釋放出脈動。你會知道怎麼樣才是最好的舒緩姿勢,因為痠痛會大幅減輕,組織也會軟化,並覺得痠痛點微微跳動。

決定最好的姿勢後,慢慢從扭轉的腳跟朝著膝蓋往上壓,感覺痠痛點是否出現跳動或舒緩。保持這個姿勢10~30秒。慢慢放鬆,免得又回到停滯狀態

書籍資訊

◎圖文摘自商周文化出版,露恩.歐弗麥爾著作《疼痛自療全解(改版):骨骼與身體自我矯治療法喚醒身體自癒力》一書。自一九七八年開始,歐弗麥爾在她開業的骨骼與身體自我矯治療法診所中治癒了無數的民眾。她每年參與三十場骨骼與身體自我矯治療法研討會,教導無數學生和講師,另外也參於專業會議,並為美國、澳洲和紐西蘭撰寫新聞稿。她是骨骼與身體自我矯治療法的持照高級講師,在佛羅里達領有按摩治療師的執照,並在佛羅里達和美國各地提供成人教育課程,已得到治療按摩與身體工作國家認證委員會(NCBTMB)認證。

身上老是這裡痛那裡痛,試過各種方法卻總是成效不彰?全台首度引進風行歐美數十年的「骨骼與身體自我矯治療法」,操作簡單,過程無痛,功效驚人!

骨骼與身體自我矯治療法是一種溫和、非侵入性、以整骨療法為基礎的療法,能有效消除急性和慢性的疼痛及壓力模式,減少慢性肌肉緊繃、放鬆關節、提高靈活度、改善循環和放鬆全身。本書包含詳盡的骨骼解剖插畫與練習圖解,引導讀者學習身體擺位、姿勢和動作,消除疼痛不求人,也無需特殊設備,在家自己做省時又安全。

•更多書籍資訊 請點此

◎圖文摘自商周文化出版,露恩.歐弗麥爾著作《疼痛自療全解(改版):骨骼與身體自我矯治療法喚醒身體自癒力》一書。自一九七八年開始,歐弗麥爾在她開業的骨骼與身體自我矯治療法診所中治癒了無數的民眾。她每年參與三十場骨骼與身體自我矯治療法研討會,教導無數學生和講師,另外也參於專業會議,並為美國、澳洲和紐西蘭撰寫新聞稿。她是骨骼與身體自我矯治療法的持照高級講師,在佛羅里達領有按摩治療師的執照,並在佛羅里達和美國各地提供成人教育課程,已得到治療按摩與身體工作國家認證委員會(NCBTMB)認證。

身上老是這裡痛那裡痛,試過各種方法卻總是成效不彰?全台首度引進風行歐美數十年的「骨骼與身體自我矯治療法」,操作簡單,過程無痛,功效驚人!

骨骼與身體自我矯治療法是一種溫和、非侵入性、以整骨療法為基礎的療法,能有效消除急性和慢性的疼痛及壓力模式,減少慢性肌肉緊繃、放鬆關節、提高靈活度、改善循環和放鬆全身。本書包含詳盡的骨骼解剖插畫與練習圖解,引導讀者學習身體擺位、姿勢和動作,消除疼痛不求人,也無需特殊設備,在家自己做省時又安全。

•更多書籍資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅