運動星球

5個瑜伽動作讓你在全身僵硬緊繃時,能迅速回歸正軌

2020-11-13

瑜伽透過正念以及和緩的動作達成全方位活動幅度,是備感壓力和緊繃時的理想運動。只是有時候,你甚至連進行輕柔伸展的力氣和時間都沒有。但是有一種瑜伽,就算只擺一個姿勢也能做,毫不費力卻很有效率。根據丹佛擔任瑜伽教練的物理治療博士 Danielle Hoguet 表示:「恢復瑜伽中的動作能讓神經系統從戰或逃的交感反應,轉變至休息和消化的副交感反應。這個轉變有助於降低壓力指數、緩和心率,讓身心狀態漸趨平靜和放鬆。」

Hoguet 表示,當肌肉以及周圍的結締組織,也就是筋膜完全放鬆時,神奇的事就會發生,就是生理壓力會開始煙消雲散。要執行有效的恢復動作,就要保持被動姿態,也就是要避免肌肉收縮或用力。Hoguet 進一步解釋,你必須維持姿勢至少 3 分鐘,動作幅度約為 50% 至 70%。伸展過頭會讓肌肉緊繃,因此許多恢復動作都會使用瑜伽磚、折疊瑜伽墊或枕頭等道具,幫助保持舒適而有支撐的動作幅度。 感到腰痠背痛或緊繃時,可透過以下的指導迅速緩解和放鬆。

如果你備感壓力或焦慮:分腿前彎伸展式 Wide-Angle Seated Forward Bend

步驟1:雙腿張開坐在瑜伽墊上。

步驟2:身體向前坐,盡量張開雙腿。

步驟3:吸氣,吐氣時慢慢身體向前靠,雙手伸直碰觸地板,以自己能力最大限度,將身體靠近地面。

©theyogacollective.com

如果你在電腦前待了一整天:仰臥束角式 Reclining Bound Angle Pose

步驟1:躺在瑜伽墊,雙手自然擺放在身體兩側。

步驟2:將雙腳彎曲打開,盡可能將膝蓋碰到瑜伽墊,腳掌合攏。

步驟3:腳掌合攏。

仰臥束角式 Reclining Bound Angle Pose ©yogajournal.com

如果你經常久坐或是跑步:橋式 Bridge Pose

步驟1:平躺於地,屈膝保持在舒適角度,雙手放置兩側。

步驟2:將背部往地面平貼,收緊肚子預備。

步驟3:臀部抬起,讓身體呈一直線。

橋式 Bridge Pose ©yogajournal.com

如果你有下背部的問題:仰臥脊骨扭轉 Supine Twist

步驟1:平躺於瑜伽墊上,雙手攤開在兩側。

步驟2:雙腳屈膝90度,先往右邊擺放。

仰臥脊骨扭轉 Supine Twist ©styleoga.it

如果你想要獲得全身舒緩效果:靠牆抬腿式 Legs-Up-the-Wall Pose

步驟1:側身坐在牆壁旁做準備。

步驟2:身體往右側躺保持臀部靠近牆壁,順勢將腳靠在牆上。雙手、背部與頭部都靠在瑜伽墊上。

靠牆抬腿式 Legs-Up-the-Wall Pose ©worldpeaceyogaschool.com

資料來源/NIKE

責任編輯/妞妞

運動星球

熱瑜伽──淨化身心 雕塑身型

2017-09-07

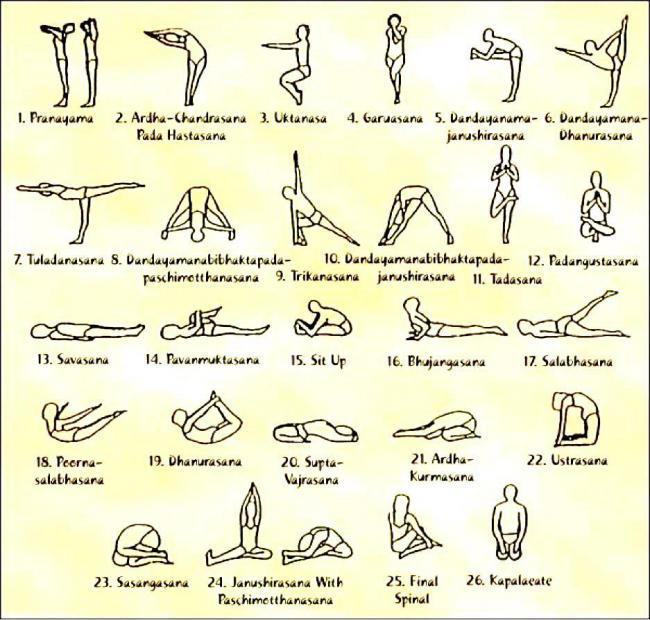

熱瑜伽(Bikram yoga)又稱為高溫瑜伽或是熱力瑜伽,主要在38℃-40℃的高溫環境中做瑜伽動作,它是由26種伸展動作組成,屬於柔韌性運動,能改善脊椎柔軟度以及藉由一些扭轉彎曲伸展的靜態動作,直接刺激神經和肌肉系統。在做熱瑜伽時,能刺激淋巴系統將毒素排出,還能淨化神經系統去可以減輕體重。熱瑜伽已經風靡全球好一陣子,許多好萊塢明星都會透過它來幫助排毒、減重以及雕塑身型。

熱瑜伽──淨化身心 雕塑身型 ©breezeyoga.co.uk

熱瑜伽由來

熱瑜伽由印度瑜伽大師畢克藍·柯得立(Bikram Choudhury)與他的妻子在哈達瑜伽的基礎上創立。在他四歲開始跟隨印度名師練習,每天練習4~6個小時,在13歲時就取得了國際印度瑜伽的冠軍。他在17歲時,由於一次意外事件導致膝蓋受到重創,被醫生告知將無法再行走,他按照人體的生理結構和特點來做瑜伽,使身體得以康復,在康復後運用「人體在高溫的環境裡就像鐵在炙熱中變得柔軟」的理論編創出26式的熱瑜伽動作,到18歲時他前往美國,開始對熱瑜伽進行推廣傳授,在印度有所瑜伽大學就以他的名字命名。

柯得立大師在美國創立了熱瑜伽體系,一推出後就轟動整個瑜伽界,儘管這種練習方式被一些古典瑜伽師認為不符合傳統觀念和規範,但熱瑜伽無疑擁有龐大的忠誠者追隨。熱瑜伽對場地和溫度的要求十分嚴格,練習者要在38℃至42℃之間的高溫環境和嚴格的通風系統配合下,在60分鐘內完成26個固定的瑜伽姿勢,基本上練習者在10分鐘後就會揮汗如雨。

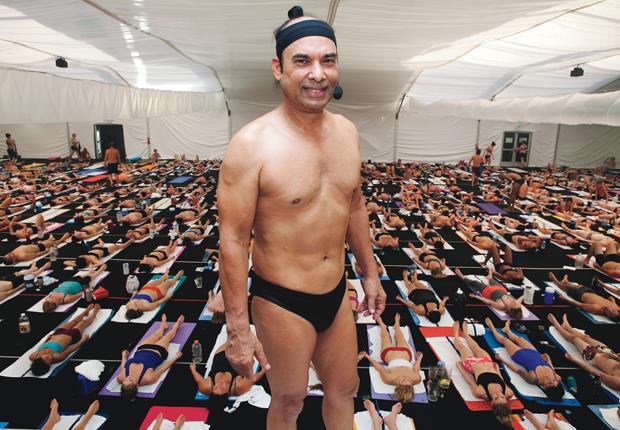

熱瑜伽創辦人畢克藍·柯得立(Bikram Choudhury) ©yogadork.com

熱瑜伽適合族群

一堂熱瑜伽課程約60~90分鐘,此瑜伽適合任何年齡的初學者,學員從20歲出頭到50多歲都有,對於現在上班族來說是更適合的,由於上班忙碌導致運動不足、緊張的精神壓力和過度的消瘦都會造成人體的寒性體質,熱瑜伽正好結合了溫暖與運動,能讓壓力過大、運動量不足的你緩解一切。熱瑜伽對於減肥、排毒、雕塑身材都有很好的效果,常溫時肌肉和筋腱比較僵硬,而在高溫環境下會發現身體柔韌度更加良好,從而對自己產生信心。這也是熱瑜伽的一大特點。長期練習熱瑜伽除了能夠減肥之外,還能對偏頭痛、腰背痛、頸椎痛和腸胃疾病有所緩解。

初次走進瑜伽房上熱瑜珈的人,因為高溫關係,會讓人體各項機能處於興奮狀態且血液循環加快,各關節結合部潤滑液體分泌增加,如果覺得不適,可舉手跟老師說並到教室外休息。在高溫的環境中練習瑜伽,一方面是為了還原印度當地炎熱的氣溫,讓瑜伽的效力從人體中自然爆發出來,另一方面是身體在未熱的情況下練習瑜伽很容易受傷,尤其是在寒冷的季節和對於那些柔韌性欠缺的練習者來說,高溫就好像是在給一塊鋼鐵加熱,之後用錘子就很容易改變它的形狀。

熱瑜伽是由這26 個姿勢所組成,每個動作都約莫停10-15秒,這些都有一定的固定順序。會如此安排是因為每個瑜伽體位法都是為下一個暖身,當26個體位法都做完之後,身體的每個部位、每一塊肌肉、從頭到腳、器官,都會充實的的鍛鍊到了,正因如此熱瑜伽才能讓肌肉均衡發展,避免腰酸背痛。其中幾個體位法、是為了強化脊椎與背部肌肉而設計,讓你到年長時都能抬頭挺胸。熱瑜伽除了帶給身體益處之外,對於心情不好、長期憂鬱的人也會有所幫助。

熱瑜珈26式 ©bryont.net

但在進行熱瑜伽時一定要注意並免太過度伸展,這樣會損傷腱帶和韌帶,且會產生長期的問題,像是過度的關節疏鬆。同時在過熱的環境裡做任何過頭的鍛鍊,都是對人們的健康是有害的。在做熱瑜伽時,補充水分相當重要,當大量排汗時,身體會脫水,如不適當補充水分,嚴重時可能會導致熱衰竭、熱中風、甚至心力衰竭。

資料來源/Yoga Journal、Mangala yoga、Breeze yoga

責任編輯/妞妞

《運動星球》徵稿,針對運動產業、訓練教學、應用資訊、健康話題等議題,需要您的獨特觀點,歡迎專業人士來稿共同交流。投稿請寄service@sportsplanetmag.com,文長至少800字,圖片請標註來源,並請附上個人100字內簡介,文章若採用將由編輯潤飾,標題及圖片如需修改將事先與您連絡討論。

運動星球

9種適合久坐族的瑜珈,告別臃腫下半身

2016-12-05

長期久坐不只會導致人體內臟脂肪逐漸堆積、降低新陳代謝、下半身血液循環變差並增加血栓形成風險等,而現代社會越來越多的宅男宅女和上班族,長期都採坐姿為生活,在享受坐得舒坦的同時,也不得不承受久坐帶來的不利影響。以下9種針對下半身的瑜珈,能幫助許多久坐族雕塑自己的身型、排出多餘的水分,並且讓每天都擁有勻稱的好體態。

Leah Cullis ©yogajournal.com

1 Airplan Kicks 飛機式

步驟1:採四足跪姿,背部保持水平,腹部收緊。

步驟2:將右手向前伸直,左腳向後伸直,停置5-10個呼吸後,再將右手向右邊伸展,左腳往左邊伸直。

步驟3:再次停置5-10個呼吸後換邊進行。

飛機式 ©yogajournal.com

2 Chair Twist To Crescent Twist 坐椅扭轉式

步驟1:雙手合十放在胸前,雙腳併攏後膝蓋微彎。

步驟2:將上半身向左邊旋轉,右手手軸放在左腿膝蓋左側。

步驟3:右腳抬起向後伸展,採弓箭步的姿勢,停置5-10個呼吸的時間,做完之後換邊進行。

坐椅扭轉式 ©yogajournal.com

3 Big Toe Pose Leg Lifts 手抓腳趾單腿站立伸展式

步驟1:雙腳打開比肩寬,將上半身向前彎。

步驟2:雙手勾住雙腿大拇指,並保持雙腿直立,如果勾不到,可將膝蓋微彎。

步驟3:將右腳向右邊勾起,與身體呈90度,停至5-10個呼吸後,換邊進行。

手抓腳趾單腿站立伸展式 ©yogajournal.com

4 Extended Hand-to-Big-Toe Pose 單腿站立伸展式

步驟1:雙腳打開與肩同寬,將右腳向右邊伸直抬起,並用右手抓住右腳腳掌。

步驟2:停至5-10個呼吸後,將右腳抓向前方,停至5-10個呼吸後,再換邊進行。

單腿站立伸展式 ©yogajournal.com

5 Lord of the Dance Pose 舞王式

步驟1:雙腳打開與肩同寬,將左腳向後抬起。

步驟2:將右手向前方高舉,並將左手抓住左腳,停至5-10個呼吸後,再換邊進行。

舞王式 ©yogajournal.com

6 Crescent Lunge 新月式

步驟1:雙腳打開與肩同寬,將左腳向後延伸,呈弓箭步姿勢。

步驟2:將右手向上高舉,背部打直,腹部收緊,停至5-10個呼吸後,再換邊進行。

新月式 ©yogajournal.com

7 Bridge Pose with One Leg Lifted 抬腿橋式

步驟1:膝蓋彎曲,雙腳張開與臀部同寬,雙手手掌朝下,向身體兩側伸直。

步驟2:雙腳用力往下採,將下身提起,慢慢移動肩膀讓雙手可以在下方交握。

步驟3:將右腿向上高舉,保持直立,停置5-10個呼吸,再換邊進行。

抬腿橋式 ©yogajournal.com

8 Thread the Needle 半臥鴿子式

步驟1:採躺姿,雙腳抬起將膝蓋彎曲呈90度。

步驟2:將右腳腳掌放在左膝蓋上方,雙手抱住大腿後方。

步驟3:停置5-10個呼吸,再換邊進行。

半臥鴿子式 ©yogajournal.com

9 Cow Face Pose 牛面式

步驟1:採坐姿,將左腳彎曲進來,右腳跨到左腳外側,雙膝交疊。

步驟2:將雙手放在兩腿旁,背部打直,腹部收緊,將身體往前下壓,雙手放在前方,停置5-10個呼吸再起身。

Cow Face Pose ©yogajournal.com