運動科學網

跑鞋抓地力決定防滑度 哪種鞋底紋路設計比較好?

2021-02-05

國際認證的台灣馬拉松賽季通常是由當年10月份的日月潭環湖路跑賽展開,並延續到隔年3月份的萬金石馬拉松結束。在此期間,恰好是台灣的冬季與春季,在東北季風的作用之下,備賽期間的日常練習,常常會碰到下雨以及濕滑的路面。此時,每一步著地與推進時,跑鞋的抓地力就相當重要!因為稍有不慎就容易造成鞋底打滑,產生危險。然而,對於跑鞋抓地力的設計,哪些鞋底紋路的設計比較好呢?本文將著墨於影響跑鞋抓地力的因素以及鞋底紋路設計的優劣。

跑鞋抓地力決定防滑度 哪種鞋底紋路設計比較好?

跑鞋抓地力是什麼?

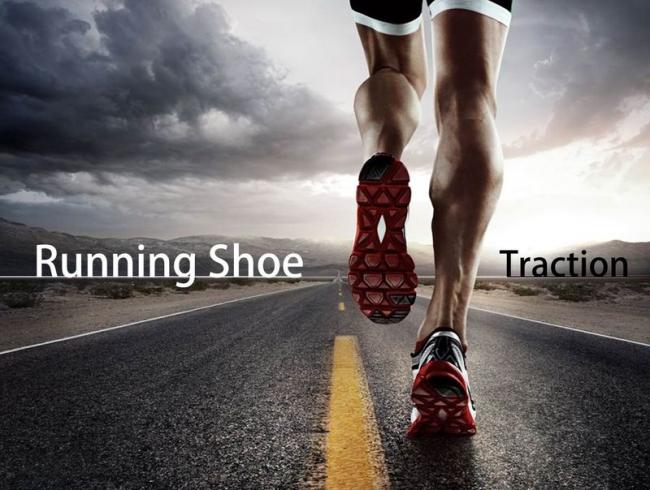

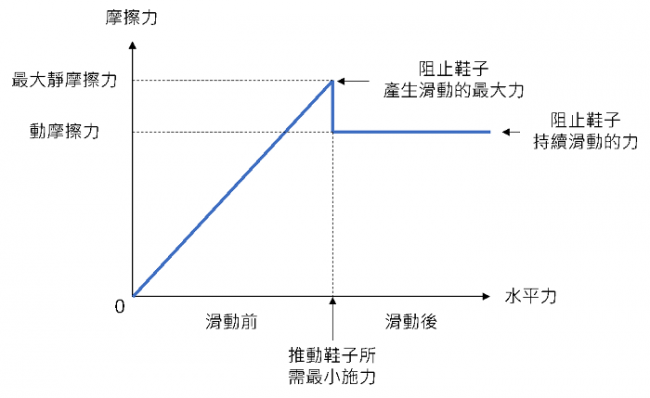

「抓地力」指的是當鞋底與運動表面接觸時,防止鞋子滑動的能力。要避免兩物體之間的滑動,最重要的就是摩擦力。當摩擦力越大時,就越不容易產生滑動;摩擦力進一步可分為兩種,最大靜摩擦力與動摩擦力。

「最大靜摩擦力」指鞋子在沒有滑動前,阻止鞋子向任何方向移動的最大力。例如腳跟著地時,當水平作用力大於鞋底與地面所能產生的最大靜摩擦力時,鞋子就會開始產生滑動。

「動摩擦力」則指當鞋子在產生滑動後,阻止鞋子持續滑動的力。

跑鞋抓地力指鞋底觸地時防止滑動的能力

影響摩擦力的2大面向

上述解釋了鞋子和運動表面之間產生的摩擦力,關係著運動鞋的抓地力,然而摩擦力並不是定值,它會受到幾個因素的影響。

影響摩擦力大小的因素可分為兩類:摩擦係數與正向力。摩擦係數與兩接觸物體的表面與材質有關,例如鞋底紋路、材質、路面等;而正向力則跟體重、鞋重、動作有關。正向力指作用於運動表面上的垂直力,兩物體互相作用的力,換言之,當正向力較大時,鞋子所能產生的摩擦力 (抓地力) 也就越高;而當正向力較小時,也是我們腳下的鞋底較容易打滑的時候,例如跑步腳跟剛觸地時或前腳掌向後推蹬快離地時,因為這時作用於地上的垂直力相對較小,且需承受著地時的煞車力以及推蹬時的推進力,故較容易產生滑動。因此,鞋後跟與前掌大底的止滑設計尤為重要。

影響摩擦力的因素包含摩擦係數以及正向力大小

由於大部分慢跑鞋多以橡膠為大底材質,在相同屬性下,不同的鞋底紋路設計以及接觸的路面則對抓地力有較明顯的影響,以下分別針對鞋底紋路及路面的影響做介紹。

鞋底紋路

本文將鞋底紋路分成三大類型,依抓地力大小分別為:類釘鞋型紋路 (顆粒型) > 橫向型紋路 (垂直運動方向) > 縱向型紋路 (平行運動方向)。此三類鞋底紋路如下圖所示:

跑鞋常見的三類鞋底紋路,類釘鞋型 (A, B, C)、橫向型 (D, E, F)以及縱向型 (G, H, I)

類釘鞋型紋路的設計,透過凸出的顆粒造型來咬住路面,提供良好的抓地力 (圖A、B、C鞋底)。這種設計常見於競速型鞋款、強調高速跑時有良好的抓地力。通常設計於前掌區域 (圖A、B),使推蹬時可以很好的咬住地面,讓力量能有效的傳遞至地面產生推進。有些鞋款也會將其設計在中足和後足區域 (圖B、C),強化著地時的抓地力。但這類設計由於接觸面積較小,壓力較集中在這些顆粒上,使得耐用性、穩定性以及舒適性也會較差。

橫向紋路 (垂直運動方向) 的設計,提供良好的縱向 (前後) 彎折性使大底與地面有很好的貼合度,進而產生不錯的抓地力,這種設計常見於強調彎折性的鞋款 (圖D、E、F)。雖然這種設計提供良好的縱向抓地力與彎折性,但關於側向 (左右) 的抓地力以及彎折性則較弱,因此有些鞋款會在前掌區域內側改用斜向紋路 (圖F) 或在外側使用縱向的紋路設計 (圖C)。

縱向紋路 (平行運動方向) 的設計 (圖G、H、I),雖然縱向彎折較差,但相對提供較佳的縱向剛性與滾動順暢性以及側向抓地力,這種設計常見於訴求鞋子滾動順暢性的鞋款。

不同鞋底紋路之優缺點

路面

不同的運動場地具有迥異的材質與表面特性,例如PU跑道、柏油路、山林小徑等,每一種路面介質所適用的鞋款亦不同。

PU跑道的顆粒與柏油路的瀝青細孔具有一定的摩擦力,故選擇一般慢跑鞋或路跑鞋即可,若是要執行跑步速度較快的課表,建議可以穿著類釘鞋型紋路的鞋款,以增加抓地力。不過同一種場地若無例行保養維護,則有可能降低摩擦力,例如年久失修的PU跑道因跑道顆粒已褪落,使摩擦力降低而容易造成打滑或積水情形;多年沒有重鋪的柏油路也會因一些坑洞或碎石而造成抓地力下降。再者,某些複合性路面也會需要較高的抓地力,例如山林小徑同時有草皮、泥土、碎石或樹枝等,且會因雨天使泥土具有濕氣、水氣甚至小水漥,此時鞋底需要具備較深的大底顆粒與紋路以及較佳的排水設計,才能有足夠的抓地力。

PU跑道 (左)、磨平的PU跑道 (右)

不平整柏油路(左)、柏油碎石 (右)

山林小徑:草地 (左)、泥土地 (右)

結語

抓地力在跑步運動中扮演很重要的角色,若無摩擦力的作用,人體將無法在地面上產生任何的加速度或減速度。當跑鞋與路面產生的摩擦力充足時,不僅可避免滑倒,也可產生良好的推進力。

綜合上述,跑鞋鞋底的紋路影響著抓地力的好壞,但也有各自的優劣。然而不變的是,當場地濕滑時都將會使摩擦力下降,此時具備良好排水設計的鞋款會是比較好的選擇;此外也要時時注意鞋底的紋路情形,若鞋底磨平時,也會失去排水功能,導致抓地力大幅下降。

撰文/董智尚、陳韋翰、相子元

*文章授權轉載自《運動科學》網站,原文:跑鞋抓地力知多少?

/ 關於 運動科學網 /

在國立台灣師範大學的實驗室裡,一群由相子元教授帶領的研究團隊正全心投入運動科學研究,和你一樣對未知的領域充滿探索熱忱。

面對運動科學興起的熱潮,許多人想瞭解正確的運動資訊卻不知道從何下手? 運動科學網持續更新經過科學驗證的運動知識與運動觀點。不論是創新產品、研究結果,甚至是專業理論,我們都會轉譯成簡單易懂的文字,讓讀者利用最短的時間瞭解運動的最新趨勢。

為了讓健康的運動觀念進入日常生活,我們創立了運動科學網;為了讓正確的運動知識提升生活品質,我們創立了運動科學網,我們致力於運動科學的研究,希望這些努力不僅僅侷限於學術領域中,而是讓熱愛運動的普羅大眾更健康快樂地運動。

運動星球

跑步搭配3:2節奏呼吸 讓你跑得更穩、降低傷害

2019-07-25

一般練跑通常著重於累積跑量、速度訓練與肌力訓練等「可見成效」的訓練,事實上,「呼吸」這項人類與生俱來的能力對跑步影響相當大,更能減少傷害風險。美國資深跑步教練、曾獲4次奧運馬拉松參賽資格的Budd Coates以往也不在意呼吸,直到他面對多次運動傷害後才開始研究呼吸模式,並發展出3:2節奏呼吸,據他指稱能明顯降低傷害機會。為了年底跑季能無傷完賽,快練練看!

跑步搭配3:2節奏呼吸 跑得更穩、降低傷害

節奏呼吸法的成功實例

Budd Coates擁有超過40年跑齡、執教30年,同時是名跑步作家,更曾為國際跑步雜誌《跑者世界》的老闆。馬拉松賽場上,他曾獲4次奧林匹克馬拉松賽參賽資格,個人最佳成績全馬2小時13分02秒、半馬63分48秒。他開始注意到呼吸的重要,起因於大學時期左側髖屈肌的舊傷,讓他思考﹕如果可以創造一個與步伐協調的呼吸模式,每次開始吐氣時搭配左腳或是右腳著地,也許能夠重拾健康。

這個思考點是有根據的!美國猶他大學一項研究報告指出,當一個人著地與呼氣重疊時,會產生最大的衝擊力。這意味著,如果你在每次左腳落地時開始吐氣,身體左側將持續承受最大的衝擊力。

於是,Coates開發了一種有節奏的呼吸模式,並在大學時期開始運用,當他大學畢業前參加人生初全馬,以2小時52分45秒好成績完賽。在他就讀體育與運動生理研究所時期,仍繼續研究跑步的節奏呼吸法,並以此方法跑出2小時33分29秒的第二次全馬。

Budd Coates跑齡超過40年、執教30年,也是美國跑步作家,曾獲4次奧林匹克馬拉松賽參賽資格 ©lifetimerunning.net

為什麼要節奏呼吸﹖

節奏呼吸是無傷完賽的關鍵之一!首先,我們要知道跑步時產生的腳底衝擊,當腳底著地,衝擊力相當於體重的2-3倍(不同著地部位和跑步強度會影響衝擊力)。

腳在吐氣開始時著地衝擊力最大,因為此時橫膈膜以及與橫膈膜相關的肌肉放鬆,身體核心的穩定性減少。當衝擊力大(著地)、核心穩定性低,自然會增加傷害風險。換句話說,如果吐氣開始時總是同一腳著地,使身體單側持續吸收最大的衝擊力,將造成磨損增加、容易受傷。

節奏呼吸以單數/偶數步伐協調吸氣和吐氣,使你可以在每次開始吐氣時,以左腳和右腳交替著地,如此一來,跑步時的衝擊力就可平均分配在身體兩側。

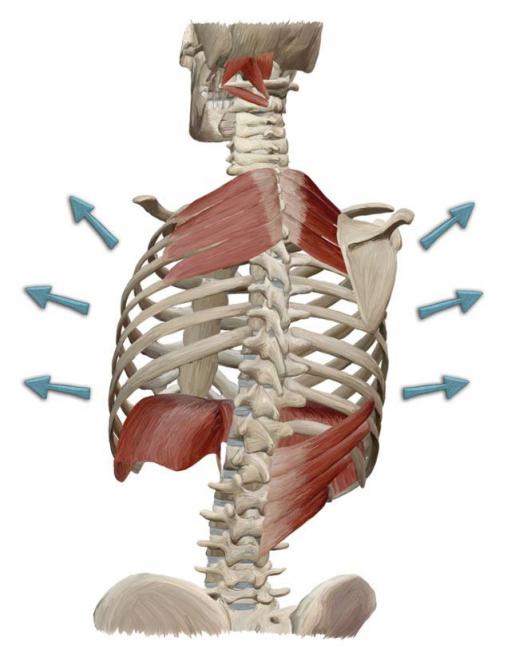

節奏呼吸的學前功課﹕腹式呼吸

在學習節奏呼吸之前,你必須先習慣腹式深呼吸﹕吸氣時,空氣進入胸廓向外擴張,將橫膈膜向下推;吐氣時胸廓向內收縮,橫膈膜上升。充分發揮橫膈膜的潛力,使肺部擴張至最大容積,能吸入最大量的空氣;呼吸系統不斷地吸入空氣,就會有更多氧氣能通過循環系統運送到正在工作的肌肉。以下練習步驟﹕

步驟1﹕仰臥,保持上胸和肩部不動。

步驟2﹕吸氣時,專注於肋骨提高、橫膈膜往腹腔下降。

步驟3﹕吐氣時,肋骨下降、橫膈膜往胸腔上升。

步驟4﹕同時從鼻子和嘴巴吸、吐。

小提醒﹕練習時的姿勢可躺、坐或站立,因為無論你在睡覺、吃飯讀書或是跑步,都應該習慣腹式呼吸。

腹式呼吸時,吸氣橫膈膜向下推,使整個胸腔的容積增大 ©大是文化《雷神索爾也在練的隨時版核心基礎運動》

建立節奏呼吸模式

許多跑者在跑步時,會使用2:2比例的模式,也就是連續吸氣2次跑兩步、連續吐氣2次跑兩步;一些跑者則是3次吐氣跑3步。上述習慣將有同樣的結果﹕吐氣時永遠搭配同一腳著地。而節奏呼吸是藉由延長吸氣,讓吐氣時能輪流搭配左、右腳著地,要注意的是,延長的只是吸氣時間,而非吐氣時間。

為什麼要延長吸氣時間﹖前述有提到,橫膈膜與其他相關肌肉在吸氣時收縮,為身體核心帶來穩定性;吐氣時放鬆,核心穩定性降低。因此,為了預防傷害,腳著地時最好讓身體處於最穩定的狀態。

跑步時運用3:2比例的節奏呼吸模式,就是連續吸氣3次跑3步、連續吐氣2次跑2步。一開始可先躺著練習。

步驟1﹕仰臥,膝蓋彎曲,腳底平放地面。

步驟2﹕手放在腹部上,確保腹部呼吸。

步驟3﹕通過鼻子和嘴巴呼吸,吸氣數到3、吐氣數到2。你可以在心中這樣計算﹕「吸-2-3、吐-2、吸-2-3、吐-2」,以此類推。

步驟4﹕吸氣時,集中注意連續呼吸3次,吐氣時亦是連續吐氣。

步驟5﹕當你對吸/吐節奏感到舒適,加入踏腳模擬步行。

節奏呼吸融合跑步﹕學習節奏呼吸的最終目標是搭配跑步,但建議在躺著練習3:2模式之後,先將它融入走路,再循序漸進融入跑步。要注意的是,如果吸氣時很難搭配3步,可選擇漸進式吸氣或是加快步伐。此外,練習節奏呼吸時不要聽音樂,以免音樂節拍打亂你的節奏。

節奏呼吸融合爬坡﹕跑上坡時肌肉必須更努力做工,同時需要更多氧氣,而你的大腦會向呼吸系統發出信號,此時你必須呼吸地更快更深。

當到達某個坡度,可能再也無法舒適地3:2節奏呼吸,這時可切換成2:1節奏呼吸模式﹕連續吸氣2次跑2步、吐氣1次跑1步。運用這個方式,你的呼吸可以加快,每分鐘吸入更多空氣,並保持吐氣時左右腳輪流著地。2:1節奏呼吸模式可持續到你覺得強度和呼吸已恢復正常,即可回歸3:2節奏。

當跑上坡無法舒適地運行3:2節奏呼吸,可切換成2:1節奏呼吸模式

資料來源/Runner's World, Running on Air

責任編輯/Dama

運動星球

UA推出超強百搭輕量編織跑鞋「Threadborne Slingwrap」

2017-07-25

上班正裝出門、但下班不想再大包小包趕著去運動?翻開運動包包最大體積的裝備不外乎是鞋子,美國專業運動品牌UNDER ARMOUR為了讓大家運動穿搭符合各種場合,近期推出適合全天穿著的輕量時尚編織跑鞋「Threadborne Slingwrap」,以簡單的編織線條呈現,搭配經典黑白灰色系,完全符合現代穿搭極簡的流行趨勢,精心設計低調而時尚的外型,讓你跳脫運動鞋的框架,不僅上班時穿不失專業、約會時穿不失時髦、運動時穿更能幫助運動表現,讓你盡情奔走每個場合,雙足掌握自我風格!

UA推出超強百搭輕量編織跑鞋「Threadborne Slingwrap」

「Threadborne Slingwrap」鞋款構造更與其名稱相得益彰,運用UA Threadborne紡織科技,搭配側翼加強穩定,使鞋面緊致貼合,完整包覆雙腳,柔軟舒適且輕盈透氣,在運動上的表現與靈活度也進而提升! Threadborne Slingwrap輕量編織跑鞋已全面上市,喜愛「Lifestyle」休閒潮流風格卻也同時在乎運動品質的你絕對不能錯過!

輕量舒適 彈力十足、集時尚與效能於一身!

輕量編織跑鞋「Threadborne Slingwrap」採用UA獨家Threadborne紡織科技,加上細膩的編織手法,使鞋面緊致貼合卻又通風透氣,搭配包覆腳面兩側的Coreshort中足貼帶,有效改善貼合度並提升支撐感,不僅帶給雙足柔軟又舒適的感受,更提升動作的靈活性與穩定性;中足貼帶上之反光印花與鞋跟底部的反光設計,增加了在弱光環境下運動的可見度及安全性;擁有極佳緩衝避震及力量反饋效能的Charged Cushioning能量中底,將衝擊力轉為原動力,帶來更強大的爆發力。跑鞋不再只是專為跑者而設計的機能鞋,集時尚與效能於一身的「Threadborne Slingwrap」絕對是每日生活中重要的存在!

「UA Threadborne Slingwrap」系列:

UA獨家Threadborne紡織科技:鞋身運用UA Threadborne紡織科技,加上細膩的編織手法,鞋面緊致貼合、通風透氣,有助於提升動作的靈活性,並帶給雙足柔軟且舒適的感受。

招牌Charged Cushioning能量中底:擁有極佳的緩衝避震及力量反饋效能,將衝擊力轉為原動力,帶來更強大的爆發力。

符合人體工學更舒適: Charged Cushioning鞋墊貼合腳掌,有助於帶來量身定制般的舒適腳感;還有符合人體足部構造的外底貼合腳掌形狀,性能良好更舒適。

側翼Coreshort中足貼帶:富有彈力的Coreshort中足貼帶包覆腳面兩側,助於改善貼合度並強加穩定,提升有力支撐。

反光設計 : 中足貼帶上之印花與鞋跟底部均有反光設計,增加弱光環境下運動的可見度及安全性。