運動星球

足底筋膜炎、扁平足是怎麼造成的﹖ 日本教授從足弓構造解析

2021-03-10

足弓對我們的影響從日常站姿、走路到跑步等生活和運動,擴及範圍之廣,其衍伸的常見問題如足底筋膜炎、扁平足更成為不少跑者心中永遠的痛。足弓是人體的靜態支撐結構,面對負載時,會保護足部構造與內部組織,吸收因變形造成的衝擊或失衡,並具彈性地積存能量、提升踢地力等作用。本篇深入探討足弓是怎麼保護我們的,也為你解析足底傷害如何產生,更教你一招有效舒緩足底筋膜慢性發炎的拉伸動作。

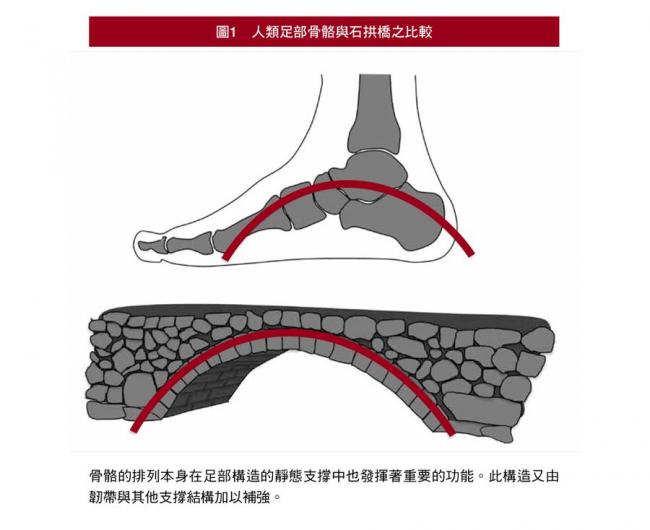

足弓的骨骼排列像座石拱橋

足部的縱弓構造含括了內側縱弓(從第一至第三蹠骨→楔骨→足舟骨→距骨→跟骨)與外側縱弓(從第四至第五蹠骨→骰骨→跟骨)。

足弓中的骨骼排列本身就像是石拱橋般,是維持弓形構造的基礎,如下圖。以前曾經很熱切議論過肌肉活動是否涉及這種弓形構造的靜態維持。有無數研究者對此議論紛紛,但根據Basmajian(1985)的彙整,以正常足部來說,在靜態的維持上弓形構造本身以及其連結的韌帶會同時發揮主要的作用,不見得需要肌肉的作用。然而一般認為,在承受龐大負荷的狀態或需要微調平衡之類時,肌肉也會 參與其中從旁輔助。

足弓中的骨骼排列就像石拱橋(如圖下)般,是維持弓型構造的基礎。此構造又由韌帶與其他支撐結構加以補強

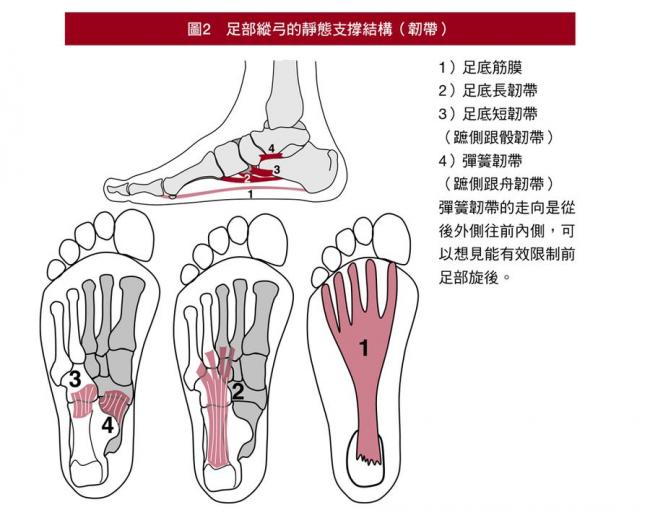

韌帶是與骨骼排列構造同等重要的靜態支撐結構,而於內側縱弓的頂點處支撐著足部的是蹠側跟舟韌帶(彈簧韌帶)。這條韌帶強韌地連接起跟骨的載距突與足舟骨的下面。這條彈簧韌帶位於搭在跟骨之上的距骨中,比載距突更往前方突出,從下方支撐著連接足舟骨與幾塊軟骨的距骨頭。載距突與足舟骨之間沒有骨性的連結,而距骨頭就搭載於這條韌帶上。

足底短韌帶(蹠側跟骰韌帶)和彈簧韌帶一樣,於外側縱弓的頂點處結合,連接跟骨與骰骨的下面,是一條極為強韌的韌帶。足底短韌帶的淺層處有條足底最長的韌帶「足底長韌帶」,於深層處連結跟骨與骰骨,於淺層處則是連接跟骨與蹠骨,在維持外側縱弓上發揮著重要的作用。

足部縱弓的靜態支撐結構(韌帶)

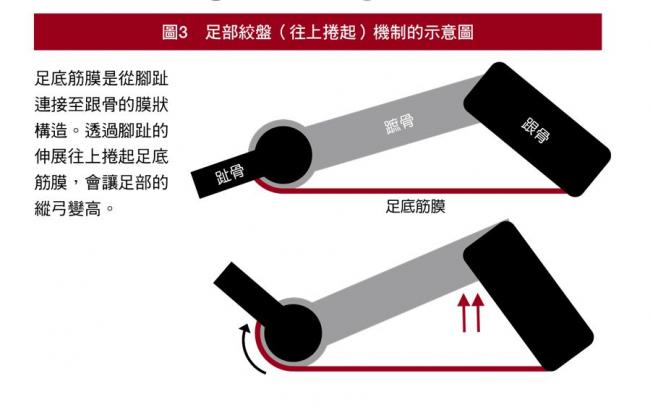

足底筋膜緊繃與發炎

於最表層連結起跟骨與蹠骨頭的這片結實結締組織稱為足底筋膜(如上圖)。腳趾那側會隨著腳趾背屈而拉扯附著部位,以結果來說,這個動作會拉抬縱弓。此結構稱為絞盤機制(如下圖)。一般推測,在步行或跑步的push off狀態中,足弓因為這種機制而變強,足部的彈簧便會被有效活用在推進上。

當腳趾呈屈曲姿勢或是在放鬆的狀態下,足底筋膜會鬆弛,沒辦法清楚摸到它,不過張力會隨著腳趾的背屈而增加,因此從足底的腳跟部位前端(跟骨隆突的遠端邊緣)附近開始,便可明確摸到在足弓中央處逐漸緊繃的筋膜。

足部絞盤機制

跑者的足底筋膜有時會發生慢性發炎,不過在這類足底筋膜炎的案例中,因其構造使然,每個案例主訴的症狀百百種,有的人是足弓感到疼痛,有的則是腳跟疼痛。這種疾患若疏於適切的治療,很容易演變成慢性病,目前已知使用毛巾等讓腳趾背屈進行拉伸,或是進行所謂的踏竹板,這類拉伸動作都能發揮不錯的效果。

足弓是這樣變平的

足弓變低時所引發的問題大多為內側的問題。如前所述,距骨頭位於內側縱弓的頂點處,來自其足底側的支撐只有彈簧韌帶,並無骨頭的支撐。筆者得知此事之初也深感驚訝。實際上,我曾遇過一個足部旋前而足弓明顯變低的案例,仔細觀察其足部發現,距骨頭跑出這條韌帶的支撐而變得搖搖欲墜。在這樣的案例中,有不少主訴症狀是彈簧韌帶有明顯的壓痛,總覺得就構造上來說,內側縱弓會發生問題是必然的。

另一方面,外側足弓本來就比內側還低,幾乎沒看過這裡塌陷的案例,這點以構造來說也是可以理解的。然而必須注意的是,雖然骰骨的疲勞骨折極其罕見,但外側蹠骨發生疲勞骨折的案例卻屢見不鮮。即便是為足弓塌陷所苦的人的腳,試圖拉伸縱弓構造施加外力時,要以肉眼確認足弓伸長的模樣應該不是件容易的事。請各位讀者務必測試看看。足弓的靜態支撐結構就是如此堅固。

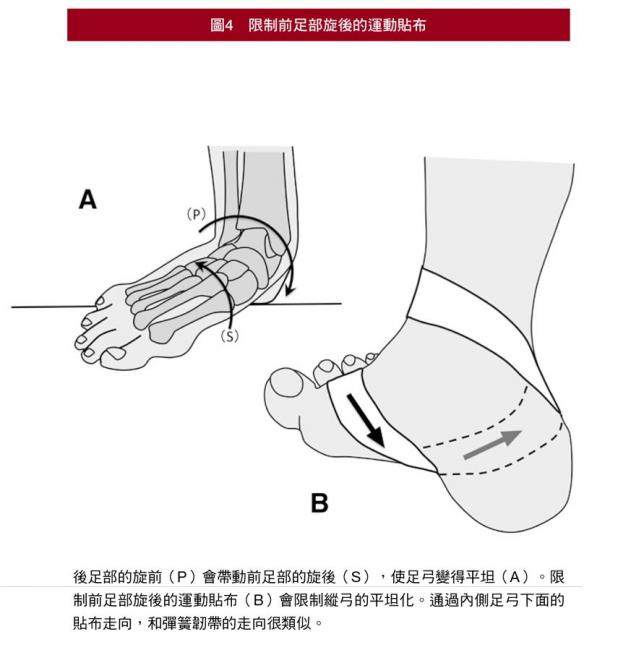

限制前足部旋後的運動貼布

然而,令人意外的是,一旦對足部施加扭轉的負荷,就能輕易造成足弓變低。請固定後足部,試著讓前足部旋後。肉眼即可看出縱弓變平坦了。這樣的狀況實際上會發生在支撐中且後足部旋前的情況下。後足部若在旋前姿勢下承受負載,光是這樣就會讓距骨幾乎從跟骨往內側崩塌,而前足部也會呈旋後姿勢,導致足弓變得平坦。

根據Arangio等人(2000)運用三次元力學模型來進行計算的研究,在距下關節位於中立位的狀態下,施加約70㎏重的負載,並讓後足部旋前5°,前足部便 會呈旋後姿勢,對第一蹠骨的負荷則變大了。此時,拉伸內側足弓頂點處的距骨頭與足舟骨之間的關節的力矩增加了47%,而拉伸足舟骨與內側楔骨之間的關節的力矩則增加了58%。

像這樣讓跟骨往內側倒,或是距骨頭、足舟骨逐漸往內側塌陷,是後足部旋前最具代表性的狀態,以結果來說,此舉讓內側的縱弓伸展而變得平坦,對內側的支撐結構強加了莫大的負擔。

順帶一提,在同一項實驗中,讓後足部旋後5°的情況中,拉伸跟骨與骰骨之間的關節的力矩增加了55%。

也就是說,旋後反而會加大外側縱弓的負擔。仔細觀察彈簧韌帶的纖維走向,看得出來是從後方外側往前方內側、往能限制前足部旋後的方向延伸。假設靜態支撐結構之核心的韌帶是依目的性配置而成,那麼便可得知在內側縱弓的維持中,對前足部旋後的控制果然十分重要。

足弓的靜態支撐結構相當堅固,但令人意外的是,一旦對足部施加扭轉的負荷,就能輕易造成足弓變低。

以筆者的經驗來說,實際上,沿著彈簧韌帶的走向貼上運動貼布(如上圖),強制前足部旋前,可以有效率地限制縱弓平坦化。考慮到關節的運動,並基於功能面的考量,筆者都會在競賽選手的腳上貼上限制前足部旋後的貼布,結果某天察覺到貼布的方向和彈簧韌帶的走向竟完全一致,驚訝得說不出話來。

話說回來,若稍微換個角度,從確保與地面的接觸面積或是推進的作用端這樣的觀點來看,足弓在旋前姿勢中會變平坦的這種足部關節的特性,在「應對著地位置的少許錯位」、「在轉彎處、不平整的地面或是斜坡上移動時」、「快速剎車或有效率地變換方向或往側邊推進」等情況下,都是十分重要的功能。

各位不妨也試著從這樣的視角來觀察足部。

資訊

• 本文摘自台灣東販,大山 卞 圭悟著

《圖解 運動員必知的人體解剖學:理解人體結構,讓訓練效果最大化》一書。

本書特色

結合最新運動科學知識與多年現場指導經驗,

清楚全面地講解「運動時人體的狀態」。

清楚全面地講解「運動時人體的狀態」。

本書作者為日本筑波大學體育系副教授,於1999年、2001年與2005年擔任世界大學生運動會田徑日本選手團的培訓師,兼任JATI訓練指導者培訓講習會的講師,現場指導經驗豐富,最清楚運動員在訓練時最常見的問題,以及相應的訓練方式。

要做出最有效率、最合理的動作,

首先必須認識自己的身體。

本書主要針對肌肉骨骼系統的結構切入探討,希望藉由探討日常生活或運動中的身體結構,讓致力於訓練的人或競賽選手獲得助益,並另外費了些心思,透過一些圖片或身體相關的閒聊,讓一般人也能樂在其中。

更多《圖解 運動員必知的人體解剖學》資訊請點此

更多《圖解 運動員必知的人體解剖學》資訊請點此

責任編輯/Dama

運動星球

陳奎儒、鄭兆村破全國、大會紀錄 2019年臺灣國際田徑公開賽破紀錄頻傳

2019-05-27

2019年臺灣國際田徑公開賽25及26日圓滿落幕,今年不只是國際選手帶來超高水準演出,也激發台灣好手精采對決。其中「台灣欄神」陳奎儒在110公尺跨欄飆出破全國紀錄,卻與2020東京奧運差千分之二秒飲恨;已拿到東奧資格的「黃金右臂」鄭兆村,以86公尺10壓倒性成績奪下標槍金牌;「跨欄王子」陳傑則在跑到斷片中輕鬆以49秒37摘金;「台灣最速男」楊俊瀚則在男子100公尺決賽與里約奧運銅牌安德烈.德格拉塞同場飆速,最終以10秒23獲得銀牌。

陳奎儒、鄭兆村破全國、大會紀錄 2019年臺灣國際田徑公開賽破紀錄頻傳

台灣欄神再破全國紀錄 差奧運資格千分之二秒

男子110公尺跨欄部分,「台灣欄神」陳奎儒對上加拿大全國冠軍強納森.卡布,陳奎儒飆出13秒34全國紀錄,但因距離2020年東京奧運參賽標準仍有0.02秒之差,賽後他仍不免失落,僅差千分之二秒達標,陳奎儒坦言確實有遺憾,但能破全國也很開心,從預賽狀況就很好,最後卻沒達標奧運他直說:「應該要用撲的!」

卡布則在最近距離見證陳奎儒破紀錄,賽後主動找陳奎儒擁抱,他說:「我相信陳奎儒今天成功締造紀錄,未來挑戰奧運的目標也不遠了。」

400欄、標槍一哥出馬 金牌輕鬆入袋

男子400公尺跨欄陳傑與標槍鄭兆村,兩位國內一哥出馬,分別在400公尺跨欄、標槍項目中以49秒37、86公尺10壓倒性成績摘金。上半年已餐與第8個賽會,陳傑坦言,比賽的頻率比以往來得高,但狀況還算OK,更笑說:「我跑到一半甚至有『斷片』的感覺,到後面第9、10欄才回神,過去有這種感覺多半成績都不錯。」

至於兩度打破賽會紀錄的「黃金右臂」鄭兆村,他原先希望6擲都能維持平均80公尺的成績,但他賽後指出,要每擲破80公尺難度不小,調整後將前幾擲的缺點改進,才能順利擲出破86公尺的高標。而另一位標槍好手黃士峰,也留下76公尺87成績獲得銀牌,他透露自己剛從傷勢走出來,加上先前大阪挑戰賽身體有些疲勞;已先搶到2020東京奧運門票的鄭兆村則在一旁鼓勵黃士峰,希望兩人明年都能一同登上奧運舞台。

拿下2020東京奧運資格門票的「黃金右臂」鄭兆村,不負眾望再次打破賽會紀錄,擲出86公尺10成績

「跨欄王子」陳傑在男子400公尺跨欄決賽繳出49秒37成績,順利摘金,但仍沒有達到東京奧運參賽標準48秒90

男子100公尺高手過招 英雄惜英雄

男子100公尺有來自加拿大的里約奧運銅牌安德烈.德格拉塞(Andre DeGrasse)與楊俊翰正面交鋒,最終德格拉塞以10秒11技壓楊俊瀚10秒23。生涯頭一次面對奧運奪牌好手競技,楊俊瀚雖屈居亞軍,但他表示:「滿興奮能跟奧運選手對決,到比賽中後段速度沒維持住,但藉由這次比賽,希望能學習到如何在高張力比賽中保持競爭力。」德格拉塞則對楊俊瀚讚譽有加,甚至向台灣最速男喊話,兩人要相約奧運再次對決。

楊俊瀚雖跑出10秒23,但不敵里約奧運銅牌安德烈.德格拉塞的10秒11「銀」恨

奧運金牌來台獻技 3破大會紀錄展王者霸氣

今年眾所矚目的兩屆奧運男子三級跳遠金牌克里斯汀.泰勒(Christian Taylor),在首跳不負眾望,繳出16公尺97破大會成績,嗨翻全場;隨即又跳出17公尺02再度刷新紀錄,最後以17公尺14壓倒性成績奪金。泰勒賽後相當開心,他表示:「台灣的氣候就像我家鄉佛羅里達一樣,跳起來非常熟悉,實不相瞞,今天大概是我今年來感覺最棒的一次!」泰勒認為,三級跳遠困難在於如何掌握跑步與跳躍間的平衡,未來他也將秉持這觀念,備戰10月世錦賽。

曾奪下兩屆奧運男子三級跳遠金牌的克里斯汀.泰勒(Christian Taylor),以17公尺14的成績打破大會紀錄,順利奪金

台港女子 跳出新紀錄

女子組撐竿跳高項目中,代表桃園市的沈怡如前3跳全數成功,一舉突破個人最佳紀錄,來到4公尺12,可惜挑戰破全國紀錄的4公尺22未果,但仍搶下賽會首面金牌。沈怡如透露,因為是在自家主場,才會希望破紀錄給大家看,自己也很享受在比賽中。

香港最強女跳將俞雅欣則在女子跳遠項目中,不只以6公尺27奪金,更打破由自己保持的香港紀錄。轉練跳遠不過3年,俞雅欣連同今天5度刷新香港紀錄,她還說:「如果最後一跳沒踩線,應該能跳到6公尺38,滿可惜的,但相信下次一定會更好,相信自己就對了!」

女子組撐竿跳高項目,桃園市的沈怡如以4公尺12成績突破個人最佳紀錄摘金

香港跳遠新星俞雅欣以6公尺27的成績奪下女子組跳遠金牌

壓軸接力 400、1600摘雙金畫下完美句點

男子4X100公尺接力賽由魏泰陞、王偉旭、楊俊瀚、鄭博宇組成的奧運培訓接力隊,在首日預賽已跑出38秒76,打破全國紀錄;次日決賽也沒讓粉絲們失望,二度強壓亞錦賽金牌泰國隊,最終以39秒05紀錄稱王。擔任第2棒的王偉旭賽後表示,隔壁道泰國選手跑太出來,右手有跟對方接觸,導致加速度不夠,決賽成績才會不如預賽;楊俊瀚則認為,比起失誤,他更開心接力隊的狀態比去年甚至亞錦賽時更好,期許彼此從穩定中成長,邁向下個目標。

另外,由鄭冠宇、余晨逸、陳傑、楊隆翔組成的男子4X400公尺接力隊,在首棒就拉出大幅領先優勢,用3分12秒41比下各家好手,拿下本屆賽會最後1面金牌。

由魏泰陞(左起)、王偉旭、楊俊瀚、鄭博宇組成的奧運培訓接力隊,以38秒76成績破全國紀錄

今年賽會總計有39面金牌,地主選手拿下其中14面,主辦單位中華民國田徑協會表示,期許田徑公開賽規模逐年擴大、吸引更多頂尖國際好手來台參與,讓世界看見台灣田徑的實力!

資料來源/2019年臺灣國際田徑公開賽

責任編輯/Dama

運動星球

2016紐約馬拉松:肯亞女將連三奪冠,厄利垂亞小將成最年輕贏家

2016-11-07

世界六大馬拉松之一的紐約馬拉松於6日舉行,肯亞女將凱塔妮(Mary Keitany)連續第三年摘下女子組冠軍,成為本世紀第1位在紐約馬拉松取得3連霸的女選手。今年34歲的她,以2小時24分26秒擊敗對手切普柯魯伊(Joyce Chepkirui)衛冕成功。男子選手的部分,由北京市錦賽冠軍厄利垂亞的小將格爾麥·格赫布雷斯拉塞(Ghirmay Ghebreslassie)以2小時7分51秒赢得了冠軍。

2016紐約馬冠軍 Mary Keitany和Ghirmay Ghebreslassie ©theguardian.com

打破紀錄,為黑人選手爭光

比賽之中,每位選手皆相當謹慎,深怕一個不注意,就被對手超過。到了10公里時,領先集團只剩下9位選手,而凱塔尼就藏身其中。領先集團到達15公里時的成績為52分48秒,此時,一個嬌小的身影開始加速,那就是凱塔妮,其切普柯魯伊(Joyce Chepkirui)和衣索比亞選手阿塞利菲克·莫吉亞(Aselefech Mergia)緊隨其後。而凱塔妮則繼續加速,平均每公里3.5分速的速度,讓莫吉亞無法跟上她的配速而掉了下去。當過21公里時,她與其他兩名肯亞選手,僅花了1小時12分39秒的時間。

甩開了切普柯魯伊(Joyce Chepkirui),凱塔妮持續加速。在經過32公里時,她以1小時49分3秒的成績已經領先了其他選手2分多鐘的時間。雖然錯過了賽會紀錄,但34歲的老將還是毫無懸念地拿到了3連冠。

過去在紐約馬拉松女子比賽之中,只有白人女選手來自挪威的格雷特·瓦伊兹在這裡拿到過3連冠,她共拿過9次冠軍,其中一次3連冠,一次5連冠。凱塔妮則是黑人選手中第一位完成此項壯舉之人。

©runnersworld.com

去年在自己的紐約馬拉松處女秀中退赛的肯亞選手薩莉·基普耶戈(Sally Kipyego)在32公里時竟然超過了與他競爭激烈的普柯魯伊和莫吉亞,以2小時28分1秒的成績,獲得第2名。首次參賽的美國選手莫莉-赫德爾以2小時28分13秒的成績獲得第三。

最年輕的紐約馬冠軍

男子選手部分也有2位美國選手拿過三連冠;一位是4連冠的比爾-羅傑斯,另一位是5連冠的阿爾伯托·撒拉里爾。

年僅20歲的非洲的厄利垂亞小將格爾麥·格赫布雷斯拉塞 (Ghirmay Ghebreslassie)成為了紐約馬拉松歷史上最年輕的冠軍,並成為第一位代表厄利垂亞獲得馬拉松大滿貫的選手。比賽中,率先出線的是美國選手達坦·里岑海恩,領先集團在他的帶領下前5公里跑出了15分19秒的佳績,10公里又跑出30分37秒。雖然衛冕冠軍斯坦利-比沃特在15公里後因小腿受傷退賽,不過由美國選手帶動的配速隊領跑集團的影響並不大。

在21公里處跑出1小時4分24秒後,格赫布雷斯拉塞便開始加速,平均每公里以3分速的速度進行,在他身後僅剩下盧卡斯-羅帝奇(Lucas Rotich)和勒利薩·戴西沙(Lelisa Desisa)緊隨在後。雖然在最後的幾公里處,他也放慢了腳步,但這並不影響他成為最年輕的紐約馬冠軍。

©usatoday.com