運動星球

越年輕越要珍惜膝蓋! 20~30歲注意傷害軟骨的激烈運動

2021-04-09

「愈年輕,愈來日方長,愈要珍惜膝蓋!」20多歲到30多歲的人必須把這句話銘記在心。也許有人會覺得很荒誕,因為這個年齡的人起碼還得再等30年以上,也就是等到60歲以後膝蓋才會亮起紅燈,才能體會用自己的膝蓋生活有多麼重要。因為隨著年紀增長,軟骨自然而然會受到磨損。不過,真的是這樣嗎?

越年輕越要珍惜膝蓋! 20~30歲注意傷害軟骨的激烈運動

以為「為時尚早」的20~30多歲 必牢記膝蓋5誡命

1. 半月軟骨(半月板)的損傷和破裂是「關節炎」的開端。

2. 軟骨損傷是無關「年齡」的疾病。

3. 膝關節是對於外傷、衝擊和反覆施加的壓力非常脆弱的部位。

4. 半月軟骨也承受不住壓力。

5. 不要錯過就醫黃金時機,如果膝蓋出現疼痛症狀,立即就診。

人人都有機會罹患關節炎。膝軟骨和韌帶多多少少會因為過度激烈的運動或意外的衝擊而受到損傷。有些人認為關節炎不像「癌症」一樣會帶來生命威脅,等閒視之,殊不知病情會在不知不覺間加重的疾病就是「關節炎」。

像是20多歲和30多歲的人容易因為激烈的運動,如足球、籃球和冬季滑雪等,造成半月軟骨(半月板)與十字韌帶受傷。還有用錯誤姿勢進行深蹲、在特定部位施加力量的瑜珈動作,和不考慮體重的超量跳繩等運動,都會對膝蓋重複施加壓力。

我們在本書一再強調,運動雖好,但如果運動量和運動強度超過自身負荷範圍,就會變得有害無益。特別是往特定部位重複施加壓力的姿勢只會帶給膝蓋負面影響。各位只要想一想運動量和肌肉量都很足夠的年輕足球選手其膝關節的健康管理就能理解。請謹記在心,膝關節是非常脆弱的部位,經不起外傷、衝撞和重複施加壓力帶來的傷害。

半月軟骨損傷的原因和症狀

• 原因:因為激烈運動,導致運動傷害或半月軟骨(半月板)的退化。

• 症狀:在盤腿坐時、屈膝時、上下樓梯時、蹲坐時、轉身時,感到突如其來的劇痛。膝蓋無力或是關節嚴重腫脹,每次膝蓋動作的時候都會因為疼痛,活動受限。

了解軟骨就是力量!總比毫無防備好

我們需要一定的常識才能找出膝蓋痛的原因,好好治療膝蓋。其中,我們必須先了解的就是半月軟骨(半月板)。因為半月軟骨的損傷無關年齡,是非常脆弱,易發生問題的部位。

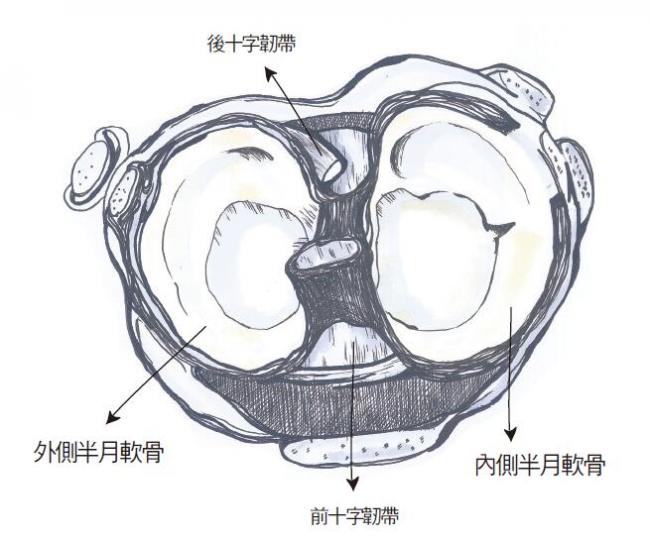

首先要熟悉的是半月軟骨這個名稱。會稱之為半月軟骨或半月板,是因為它是長得像新月狀的C形軟骨,介於膝蓋上下與內外側。厚度和位置的模樣就像「薄板」般,所以又被稱為「半月板」。

「半月軟骨(半月板)」就像是在木頭砧板上放了兩個薄薄的大盤子,在盤子上頭又疊上另一塊木製砧板。半月軟骨正如其名,非常脆弱,無法承受外界壓力,會因外傷、衝擊和反覆的壓力而受損。 人們受到外傷後會感到疼痛和運動障礙的原因,最常見的就是半月軟骨受損。最常發生半月軟骨損傷的年齡層是,喜好從事運動或跳舞等需用轉動膝蓋的20歲至30多歲的年輕族群。

「半月軟骨」作用為膝蓋上下骨頭(股骨和脛骨)之間的緩衝,維持膝關節的穩定性,吸收膝蓋承受的外界衝擊,使關節液平均分散。纖維軟骨具有彈性,圍繞著膝蓋上下骨頭(股骨和脛骨),能分散及減少軟骨承受的壓力,讓施加於膝蓋的力道得到平均,起到保護關節的作用。

萬一外部壓力導致我們的膝蓋彎曲或前後左右嚴重凹折時,脆弱的「半月軟骨」會變得怎樣?不覺得光想就可怕嗎!

.「 半月軟骨(半月板)」除了運動受傷的情況之外,也會因老化退化,或是因身體畸形而受損。人們40歲之後,半月軟骨的彈性會急遽變差,縱使是日常生活中的小小衝擊也會使其破裂。半月軟骨受損經常發生在平日屈膝做家務的女性身上。

半月軟骨(半月板)

半月軟骨破裂的原因

• 運動傷害:喜愛從事足球或籃球之類的激烈運動是造成年輕族群運動傷害的主因。還有長時間重複作某特定姿勢、造成膝蓋壓力的瑜珈、跳繩和伸蹲動作等,也是造成半月軟骨破裂的原因之一。

• 非接觸性傷害:比起外在衝擊造成的傷害,突然改變行動方向,或是緊急靜止,或是滑倒等的非接觸性傷害,也會造成半月軟骨破裂。半月軟骨(半月板)的破裂是為緩解突如其來的動作衝擊到骨頭。

• 退化性變化:沒有特別碰撞,年齡增長為半月軟骨破裂的主因。年紀介於45歲左右至60歲出頭的人,半月軟骨容易因老化而破裂,還有經常屈膝或其他會添加軟骨壓力的生活習慣,也會造成內側半月軟骨破裂。

假如是平常不太運動的人,一動膝蓋出現了壓迫或是刺痛等症狀,並且持續好一陣子,則可懷疑是「半月軟骨」受到傷害。如果患者沒能察覺軟骨已經受損,置之不理,則患者的肌肉和肌肉量會隨著時間減少,腿跟著變細。如果覺得關節緊繃、上下樓梯或走在高低起伏的路上失去穩定性,一定要盡早到院就診。

• 膝蓋移動的時候發生疼痛。

• 盤腿坐,或者是彎曲膝蓋的時候,又或者是上下樓梯的時候,膝蓋劇痛。

• 蹲坐或轉身的時候會產生疼痛症狀。

• 屈伸膝蓋會覺得不順,且有疼痛症狀。

平常不太運動的人,一動膝蓋出現壓迫或刺痛並持續好一陣子,可懷疑半月軟骨傷害

當患者「半月軟骨(半月板)」受損,為使軟骨再生,醫生經常選擇動移植手術,不過相較使用自體軟骨移植,「幹細胞」移植手術對於減少疼痛和軟骨再生等各方面,有著事半功倍的效果。當患者的半月軟骨損傷程度還不太嚴重的時候,醫生會實施保守療法,用夾板輔以繃帶和消毒水,固定破裂的軟骨部位1至2週。

如果患者的半月軟骨不是受傷,而是因為破裂,須進行手術的情形,則患者在術後4到6個月要節制運動量。術後1週可以恢復正常生活,肌肉完全恢復則須約6週。為了保護手術部位及提供良好的穩定性,患者要使用4到5週的拐杖。另外患者在以不會誘發疼痛為前提,進行關節與肌肉強化運動會更好。

資訊

• 本文摘自高寶書版,高湧坤著《一輩子不疼痛的膝關節:關節與軟骨再生醫學權威教你膝蓋用到100歲》一書。

本書特色

★ 知名關節與軟骨再生醫學權威專家高勇崑院長的膝蓋保健法★

百歲時代來臨,想要隨心所欲地享受生活,就要開始為各種關節問題做好準備!

關節炎是導致許多人生活品質低落的一大主因,不僅痛起來超乎想像,長期不適更容易造成憂鬱;若能趁早學會正確使用膝蓋,便能邁入快樂的百歲人生!

與年紀無關,人人皆有可能得到關節炎,因此別再把膝蓋不舒服看成小事了。本書提供膝蓋自我檢查表,只要符合兩項以上,就要特別留意,並開始保養膝蓋。

不良的生活習慣與姿勢才是膝關節炎的常見病因。

久坐不動、愛翹腳與盤腿坐、長期維持相同姿勢、體重過重、熱愛菸酒等皆會為膝蓋帶來負擔,書中會告訴你應該盡量避免的行為,以幫助延長關節壽命。

運動的同時,請注意膝蓋發出的警訊。

熱愛跑步、重訓、球類運動的人請注意,運動過量有時反而對膝蓋有害。本書將解答關於膝蓋與運動的各種疑問,讓你減少膝蓋損傷的機會。

你知道嗎?關節炎是可以預防的。

關節炎是與生活型態有關的慢性病,而預防的祕訣就是:維持適當體重、培養良好的生活習慣、持續進行肌肉強化運動。書中將傳授最重要、最實用的知識與技巧。

不論幾歲,想在下半生擁有自如的行動力,現在就該開始好好保養膝蓋。

更多《一輩子不疼痛的膝關節》資訊 請點此

運動星球

中年夫婦喝防彈咖啡減重,瘦身成功卻不幸中風

2019-09-16

近來生酮飲食、防彈咖啡成為減重瘦身族群的新寵,許多人因為這樣的方式瘦身有成,因此就長時間飲用,但是,其實它會造成身體一些負面影響。台灣有一對中年夫婦因引用防彈咖啡在半年內減了7~10公斤,但沒過多久兩人就雙雙中風,最後因為打了血栓溶劑後才讓病情恢復穩定。其實,許多營養師和醫師都有警告這種減重方式並非適合每個人,雖可能減去體重,這可能會提升身體負擔。

中年婦人喝防彈咖啡減重,瘦身成功卻不幸中風

什麼是防彈咖啡?

防彈咖啡(Bulletproof Coffee)在生酮飲食與名人加持的雙重效應推波助瀾之下,近日已經越來越受大眾了解。約莫自2013年開始,有一種咖啡,號稱能幫你減重,改善心理與生理的表現,還能幫助提高IQ。它在美國名人圈被廣為宣傳推廣之後,已經席捲世界一段時間,而這種高脂高卡路里的飲料,就叫做防彈咖啡。 防彈咖啡基本上是一種低毒咖啡,加上一到兩湯匙的無鹽牧草飼育奶油,與一到兩茶匙的中鏈三酸甘油酯 (Medium-chain triglycerides,MCTs,一種易消化脂肪) 或有機椰子油,放進果汁機打成像拿鐵一樣,奶泡綿密的咖啡。戴夫·阿斯普雷 (Dave Asprey)在2009年發表這種咖啡之後,便非常積極透過各種社交網路推廣這種飲料,建議大家以這樣一杯富含脂肪、熱量超過460卡路里的飲品取代早餐,並向人們承諾,這種飲品可以讓你有飽足感,在早晨這段人體燃脂黃金時間中,藉由禁斷糖類與蛋白質的攝取,逼迫自己的身體去燃燒脂肪作為身體的能源,便可以有效達到減重的效果。

©doctoroz.com

夫婦減重成功卻意外中風

防彈咖啡這種減重方式並非適合每個人,長時間過量食用就可能對身體造成嚴重負擔。在台灣有一名50歲的婦人藉由防彈咖啡在半年內減掉了7~8公斤,60歲的先生也在9個月內瘦了10多公斤,但兩人沒多久就雙雙中風送醫,然而營養師表示,所謂的生酮飲食就是攝取的油脂佔總熱量的70%以上,能讓人排掉大量水份並加速脂肪代謝,但椰子油也富含飽和脂肪,長時間服用可能會造成血管栓塞。飲用防彈咖啡常見副作用還有血脂上升、便祕腹瀉、腎結石、視網膜神經病變等。

中風住院示意圖 ©thehealthy.com

防彈咖啡恐增加心血管疾病

國外部分研究指出,長期飲用防彈咖啡等脂肪含量高的類似飲食,可能增加心血管疾病的風險,也有機會造成包括血脂上升、便祕或腹瀉等情況。而由於完整的生酮飲食方式,會因為避免攝取過多碳水化合物,而減低食用蔬果,有些研究甚至有骨質疏鬆症。另外,也可能因此散發酮體的味道,包含口臭等問題。然而國內亦有醫師提出,防彈咖啡等脂肪含量高的類似飲食,可能造成的風險包括水溶性維生素缺乏、腎結石、高尿酸血症、成長遲滯、視網膜神經病變,建議要使用前,先與醫師洽談自己體質是否合適,再做整體性的監控。

©health.harvard.edu

營養師也建議,若是想要減重瘦身的人,與其吃油熱量超過70%的生酮飲食,不如選擇Omega-3比例超過一半的「好油」,Omega-3好處非常多,不僅能降低膽固醇與三酸甘油脂、幫助血管暢通,也能預防失智、骨質疏鬆等困擾。Omega-3在食用時,可配合大量蔬菜與瘦肉,更能達到瘦身效果。

資料來源/中時電子報、HEALTH LINE

責任編輯/妞妞

運動星球

不可輕忽的不良睡姿 有可能是造成你腰部痠痛的元兇

2019-03-12

你是否常常覺得腰部痠痛不適?其實,會引起腰部痠痛的關鍵有很多,其中又以姿勢不良為絕大多數,其次,為不良的施力方式也會造成腰部痠痛的原因。然而,睡姿不良又是最多人容易忽略掉的一塊關鍵因素,根據亞洲脊椎期刊於2014年刊出一項針對3100人進行的睡眠情況調查顯示,有32%的人會因為背痛導致晚上睡不好,每天晚上至少會醒來兩次,研究中還發現背痛發生最嚴重的時間大多在晚上7點到午夜時分,這也是造成你早晨起床會腰痠背痛睡不好的原因。

不可輕忽的不良睡姿,有可能是造成你腰部痠痛的元兇! ©yaasa.com

不良睡姿是誘因?

根據美國克利夫蘭診所脊柱專家Santhosh Thomas教授指出:「現在並沒有太多科學證據顯示睡眠問題是引起背痛的主要原因。但是,失眠會影響人的心情和某些基本能力,而且失眠造成的疲勞會使人更容易感到疼痛。」,另外,美國國家睡眠基金會的研究也顯示,腰部的疼痛會影響睡眠品質,這將導致人整晚都處於淺度睡眠狀態而且會頻繁醒來,這樣的狀態就會使得睡眠和背痛處於一種惡性循環的狀態。因此,不良睡姿可能誘發背部疼痛,而疼痛也會反過來影響睡眠品質,最終影響身體健康。

不良睡姿可能誘發肩頸背之間的疼痛,更會影響睡眠品質!

趴睡容易後背痛

有許多的人都會採用趴睡的姿勢來入眠,然而,趴著睡覺可以說是最容易引起背痛的罪魁禍首?通常來說,當我們人體處於趴著睡覺姿勢時會使腰椎向前凸,同時,脊椎的曲線也會隨之彎曲讓背部的肌肉往前拉扯,無形中背部肌肉會過度受壓,長期如此容易導致背部疼痛。另外,當我們趴睡時脖子通常會扭向某一側,代表著頸椎也容易隨之扭曲,所以通常趴睡後人的頸椎與肩膀都容易感到痠痛不適。而上班族和學生午休時在桌上趴睡,建議挑選一個中間有洞的枕頭,以正向趴下、不壓迫口鼻為原則,避免頭部左轉或右轉,對脊椎造成的壓力相對較小。

大家最常見的趴睡姿勢,可以說是最容易引起背痛與頸部痠的罪魁禍首! ©The Sleep Judge

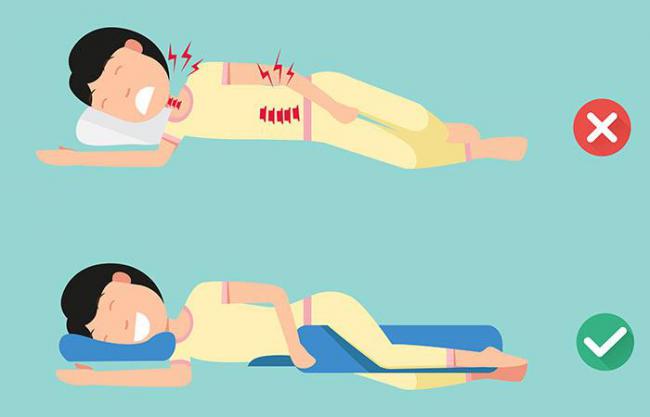

良好睡姿能緩解背痛

Santhosh Thomas教授建議:「可以利用一些小技巧緩解背痛,改善你的睡眠品質。」,例如:當我們仰臥時可以放一個枕頭在膝蓋下,使得脊椎能保持自然的曲線;另外,當我們趴睡的時候,可以在腹部放一個枕頭,來減輕背部所受到的壓力;而當身體側睡的時候,可以把腿稍微向胸部方向靠,並且放一個枕頭在兩個膝蓋中間。

可以利用一些小技巧緩解背痛,改善你的睡眠品質。 ©joelfjohnson.com

5種舒緩的睡姿

1.側睡手放兩側

側躺在身體左側可以讓頸椎處於一個自然的曲度,然後背部和頸部的疼痛就可以最大限度的得到疏解,這樣除了可以減輕背部與脖子的壓力和痠痛狀況外,還能減少打呼的情況。

2.正躺手放兩側

當我們身體平躺的時後,頸椎與脊椎將會得到穩定的支撐,就能避免脖子與背部的痠痛,同時,手臂自然放置於身體兩側,也可以有效的減少肩膀的壓力。

3.正躺加小枕頭

原本正躺手放兩側的姿勢,就已經可以讓頸椎與脊椎得到穩定的支撐,但如果你還是會有下背痠痛的現象時,可以在膝蓋下放一個小枕頭讓下背部維持自然曲線,另外,還可以將一個毛巾捲起來放在背部作為支撐。

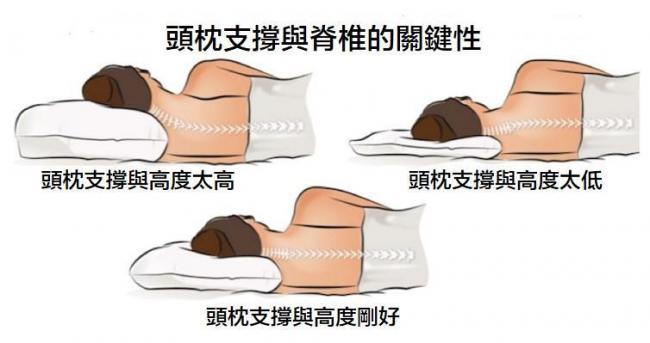

除了要有良好的睡姿之外,頭枕高低也會影響脊椎! ©Juicing for Health

4.朝左側睡加小枕頭

如果側躺的睡姿還是無法緩解背部痠痛,可在兩腿膝蓋處夾一個枕頭讓下背部壓力獲得緩解,同時,手臂不要伸直否則會導致肩膀與手臂更多的負擔。

5.趴睡小枕頭墊腹

趴睡是比較不建議的睡姿,但如果你無法改變別的睡姿時,記得在盆骨處放置一個枕頭幫助你維持下背部的位置正確,如果還是感覺下背痠痛得話,還可以在胃部放置一個小枕頭。另外,如果這個睡姿讓你覺得上背部不舒服,可以試試看睡覺時頭部不要墊枕頭。

資料來源/draxe、yaasa

責任編輯/David