運動星球

「舉重女神」郭婞淳亞錦賽奪3金破2項世界紀錄 挺進奧運

2021-04-20

「舉重女神」郭婞淳19日晚間在亞洲舉重錦標賽中女子59公斤級制霸賽場!以抓舉110公斤、挺舉137公斤,總和247公斤奪下3面金牌,並在抓舉、總和改寫2項世界紀錄,更一併取得東京奧運門票。

郭婞淳原本就保有挺舉140公斤、總和246公斤的世界紀錄,2019年12月參加天津舉重世界盃後,因爆發COVID-19疫情而留在台灣備戰,這次相隔近一年半再度踏上國際賽場。郭在啟程前往烏茲別克首都塔什干舉行的亞洲舉重錦標賽前,還特別在IG上表示:「睽違了一年多再次出國比賽,覺得非常興奮,也希望這段時間扎實的訓練可以在比賽展現出來。」

郭婞淳做到對自己的承諾。在亞錦賽女子59公斤級,抓舉開把105公斤已是參賽女將最重,她成功舉起同時金牌輕鬆入袋;第二把以107公斤改寫自己保持的106公斤全國紀錄,但可見她的表情似乎不大滿意;第三把直接挑戰110公斤世界紀錄,雖然手肘彎曲度較大以致裁判給出兩白燈一紅燈,仍成功刷新北韓女將崔孝辛締造的107公斤世界紀錄。

郭婞淳挑戰抓舉110公斤成功,一舉打破世界紀錄 (圖片擷取於YouTube畫面)

郭婞淳挑戰抓舉110公斤成功,一舉打破世界紀錄 (圖片擷取於YouTube畫面)

挺舉部分,郭婞淳開把將原本設定的135公斤下調至133公斤,第一把試舉失敗,第二把立即修正手肘彎曲角度並順利舉起,同時穩奪金牌;第三把挑戰137公斤成功,不但在挺舉、總和再添金牌,也以總和247公斤,刷新了自己保持的246公斤世界紀錄,挑戰成功後看見她臉上滿滿的燦爛笑容。

郭婞淳在本屆亞錦賽成功摘下抓舉、挺舉、總和3面金牌,並打破抓舉、總和2項世界紀錄。加上她先前締造的挺舉紀錄,郭婞淳在女子59公斤級項目已制霸3項世界紀錄。

郭婞淳成功挺舉137公斤,以總和247公斤刷新自己保持的世界紀錄 (圖片擷取於YouTube畫面)

郭婞淳挑戰挺舉137公斤成功後臉上滿滿笑容 (圖片擷取於YouTube畫面)

奧運舉重參賽資格是依據國際舉重總會規定,選手須於3個奧運資格積分週期,選擇參加6次賽事等級,每個週期至少參加1場次,從6次參賽成績中取4次最好成績計算積分,最後積分排名在該量級前8名可取得參賽資格。

郭婞淳在女子59公斤級奧運積分排名暫居第一,在亞錦賽前只差一場比賽,這次已集滿參賽場次,順利取得東奧門票,這是她三度挺進奧運,也為中華代表團拿下第三十二席參賽資格。

資料來源/ELTA Sports、@kuohsingchun_official、中央社

責任編輯/Dama

預防籃球運動傷害的9個肌力訓練

2017-06-07

治療運動傷害最好的方法即是一開始就不要受傷。籃球員想要出現的地方是球場,而不是板凳。聰明的健身訓練有助於預防使用過度、反覆動作及訓練過度所造成的慢性傷害,讓你在投三分球時不會肩膀疼痛,在快速突破時也不會一跛一跛。

影響籃球表現最重要的兩個關節分別是膝關節及肩關節。雖然前十字韌帶傷害只佔了NBA所有傷害類別的13%,卻是殺傷力最大的傷害之一,僅次於肩傷。膝關節是打好籃球的關鍵之一,幾乎每個動作都與膝關節有關,包括跳起抓籃板、跑過半場及變向,肩關節則出現在投籃、封阻及搶籃板等動作中。肩關節因過度使用而受傷的情形時有所聞,便是由頻繁的過肩動作所引起。

本章將介紹幾個預防這些部位受傷的重要方法(當作術前復健操作亦可),就從膝關節開始。

©stack.com

預防前十字韌帶受傷

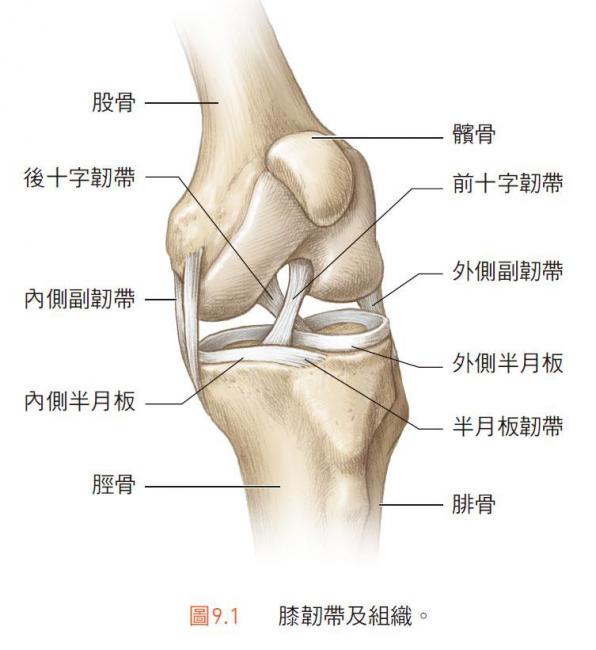

過去幾年由於前十字韌帶傷害日益頻繁且影響極鉅,使得相關的預防訓練方案獲得相當大的關注。韌帶是由堅固的纖維結締組織構成,提供兩塊骨骼間的穩定。對前十字韌帶而言(圖9.1),所連接的是股骨外髁的內側到脛骨平台上的脛骨棘前內側,其功能則是限制脛骨相對於股骨的內轉及向前平移。

根據2007年的研究顯示,籃球是所有運動中最常造成前十字韌帶傷害的,其中女性球員受傷的機率比男性球員高四到六倍,而高中球員又比大學及職業球員更容易受傷。此外,前十字韌帶撕裂所帶來的嚴重影響更使其免不了受到重視。

想想那短期的疼痛、功能受限、是否接受重建手術的困難抉擇以及重回球場所必需的密集復健,更別提得錯過至少一個完整賽季。好幾個研究指出在前十字韌帶受傷後的二十年內發生膝關節炎的機率是百分之百,無論患者是否進行重建手術。也就是說,若是一位15歲的女籃球員撕裂其前十字韌帶,那麼她在35歲前必定會出現膝關節炎,而且還有高達四分之一的機率會再次撕裂或傷到另一腳的前十字韌帶。對前十字韌帶來說,預防絕對是勝於治療。

前十字韌帶傷害究竟是否能夠加以預防,在文獻中仍有許多爭論。令人遺憾的是,並沒有所謂萬無一失的好方法。這聽起像在玩文字遊戲,不過你卻是應該把「預防」想成「減少」。事實上,要完全避免撕裂傷是不可能的,但的確可以努力降低發生次數。我們沒有辦法避免前十字韌帶遭受撞擊時不會撕裂,但大多數的傷害並非由碰撞引起,也就是說,導致撕裂傷的原因是跟籃球員在打球時的移動習慣比較有關係。因此,透過訓練養成正確移動的習慣並強化控制有效移動肌肉,是能夠降低前十字韌帶受傷之機率的。

前十字韌帶傷害經常是由三種動作的組合所造成:脛骨外轉增加、髖部內轉及內收增加、膝蓋動態外翻。這三者之一若是單獨發生,並不足以造成前十字韌帶受傷,但若三者合而為一,則會造成韌帶難以負荷的強大壓力。

讓我們深入探討一下所謂的「動態外翻」。「外翻」描述的是X型腿姿勢,與描述O型腿姿勢的「內翻」相反。動態外翻發生在運動員進行某些肢體動作(搶籃板落地)而造成膝蓋過度內轉時。內轉的動作會對前十字韌帶帶來異常的力道,使其容易拉傷,常見於躍起落地、轉身或切入。像是為了變向而在快步切入時忽然減速,便會產生極大的壓力。尤其是當這些動作的發生是毫無預警時,後果會更加嚴重,而這正是在籃球場上屢見不鮮的。舉例來說,如果一位往籃下進攻的球員打算閃過防守者,就在減速的那一刻,若是他的軀幹、或腿部肌肉沒有強壯到能夠維持良好的順位,其腿部就可能形成危險的姿勢(動態內翻),使韌帶面臨受傷的危險,而這通常就發生在電光石火之間。

多虧美國辛辛那提兒童醫院研究員提姆錫‧哈維特(Timothy Hewett)、葛格瑞‧梅爾(Gregory Myer)及凱文‧福特(Kevin Ford)的偉大研究,才能讓前十字韌帶的預防訓練發展至今日的成就。這些學者論及造成前十字韌帶受傷的神經肌肉不平均症狀,並提出辨識及矯正的最佳方法。目前共發現四種神經肌肉不平均症狀:韌帶過度活躍、股四頭肌過度活躍、腿部過度活躍以及軀幹過度活躍。在完整的前十字韌帶預防訓練中,內容安排是相當全面,並且需要合格專業人員給予適切的回饋。運動及操練都是由淺入深,並根據運動員的個別需求漸進採用,從較靜態的肌力訓練開始,逐步進階到較動態、強調爆發力及技巧的動作,使選手對運動的壓力及要求做好萬全準備。沒有一套所謂的萬用菜單,而紐約州花園市職業運動訓練中心則有一套補足傳統復健療程及運動競技訓練間落差的銜接課程。以下將介紹一些針對各個神經肌肉不平均症狀的基礎肌力訓練。

哈維特(Timothy Hewett)、葛格瑞‧梅爾(Gregory Myer)及凱文‧福特(Kevin Ford)研究造成前十字韌帶受傷的神經肌肉不平均症狀原因 ©mayoclinic.org

神經肌肉不平均症狀一:韌帶過度活躍

韌帶過度活躍─或是動態外翻─也就是膝蓋成X型腿的姿勢,要避免這種危險的動作,必須加強髖部側面的肌肉。以下是三種針對韌帶過度活躍的訓練:

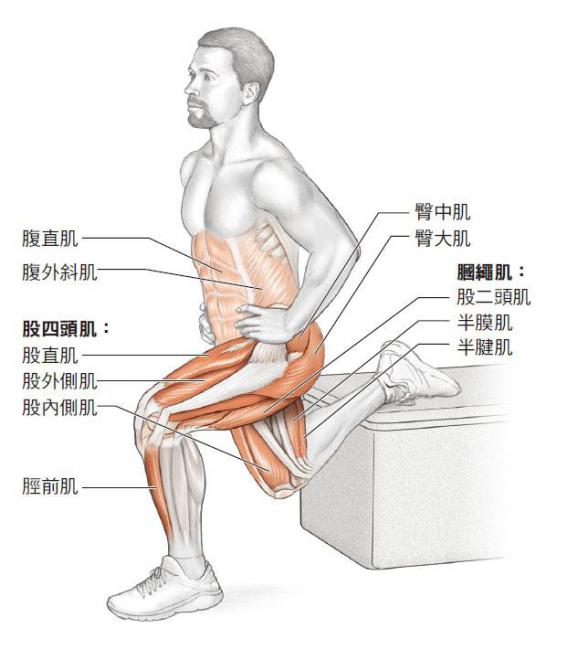

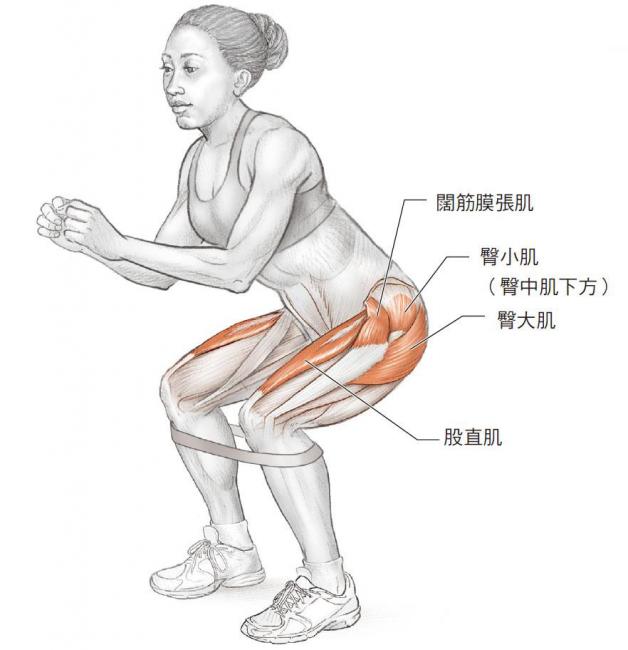

1 彈力帶深蹲

步驟1:將彈力帶套在兩腳膝蓋下緣,彈力帶的阻力大小則根據個人保持雙腿與肩同寬、膝蓋穩定對齊的能力調整。

步驟2:深蹲直到大腿與地面平行,此時仍需持續對彈力帶施加向外的張力,活動臀中肌及臀小肌。

鍛鍊肌群

主要: 股四頭肌(股直肌、股外側肌、股內側肌、股中間肌)、臀中肌、臀小肌

次要:闊筋膜張肌、膕繩肌(半腱肌、股二頭肌、半膜肌)

籃球焦點

彈力帶深蹲能夠鍛練髖部肌力,使你在切入及變向時更加穩定。新手可從阻力較小的彈力帶開始練習,隨著肌力增加再慢慢提高阻力。在進行本運動的深蹲時,足部的正確位置及膝蓋的擺放姿勢也都相當重要。

彈力帶深蹲能夠鍛練髖部肌力,使你在切入及變向時更加穩定。新手可從阻力較小的彈力帶開始練習,隨著肌力增加再慢慢提高阻力。在進行本運動的深蹲時,足部的正確位置及膝蓋的擺放姿勢也都相當重要。

2 彈力帶防守滑步

步驟1:將彈力帶套在兩腳膝蓋下緣,成防守站姿,保持足夠的張力使彈力帶繃緊。

步驟2:單腳進行防守滑步,增加對彈力帶施加的張力。當張力到達個人肌力所及的上限時,帶進另一隻腳回到防守站姿。

步驟3:重複操作預定的距離或次數。

步驟4:朝反方向重複操作。

鍛鍊肌群

主要: 股四頭肌(股直肌、股外側肌、股內側肌、股中間肌)、臀中肌、臀小肌

次要:闊筋膜張肌、膕繩肌(半腱肌、股二頭肌、半膜肌)

籃球焦點

本運動模擬籃球比賽中的防守滑步,練習時可以將雙臂張開,就像在防守對手一樣。如同彈力帶深蹲,彈力帶防守滑步能夠鍛練髖部肌力。髖部及臀部肌肉的肌力在轉身及切入時對於穩定下肢十分重要,尤其女籃球員更是如此。

本運動模擬籃球比賽中的防守滑步,練習時可以將雙臂張開,就像在防守對手一樣。如同彈力帶深蹲,彈力帶防守滑步能夠鍛練髖部肌力。髖部及臀部肌肉的肌力在轉身及切入時對於穩定下肢十分重要,尤其女籃球員更是如此。

3 側臥屈膝張腿

步驟1:將彈力帶套在兩腳膝蓋上緣,身體側躺,膝蓋及髖部各彎曲90度,頭部、肩膀、膝蓋及腳踝成一直線。

步驟2:保持側臥姿勢,上方的腿向外旋轉對彈力帶施加張力,使兩膝分開,再回到開始位置。

步驟3:操作預定的次數,接著換邊操作。

鍛鍊肌群

主要: 臀中肌、臀小肌、闊筋膜張肌、梨狀肌、閉孔外肌、股方肌

次要:縫匠肌

籃球焦點

本運動鍛鍊臀部及髖部肌力。在操作時,避免上半身過度旋轉。保持頭部、肩膀、膝蓋及腳踝成一直線,當你旋轉上方的腿時,所有的動作都集中在髖部,而足部並未分開。

本運動鍛鍊臀部及髖部肌力。在操作時,避免上半身過度旋轉。保持頭部、肩膀、膝蓋及腳踝成一直線,當你旋轉上方的腿時,所有的動作都集中在髖部,而足部並未分開。

神經肌肉不平均症狀二:股四頭肌過度活躍

股四頭肌過度活躍指的是股四頭肌肌群的肌力大於大腿後側肌群。若無客觀的資料,例如昂貴的等速肌力測定,其實很難正確評估股四頭肌是否過度活躍,不過當你以僵硬的膝蓋落地時,有經驗的教練便可一眼看出。當你的膝關節無法深度屈曲時,教練便會合理懷疑可能是大腿後側肌群無力、過度依賴股四頭肌所造成。如此過度活躍導致後腿肌群無法產生緩衝的作用。想要矯正這種過度活躍,可注意整個後側動鍊(膕繩肌、臀肌及下背)在他們躍起落地時能否吸收更多「力量」。以下是針對股四頭肌過度活躍的兩個後腿肌運動:

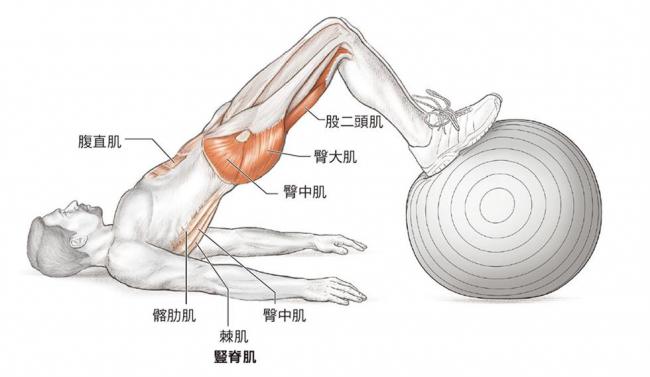

4 抗力球後腿彎舉

步驟1:背部平躺在地,兩腿伸直,雙腳置於抗力球上。

步驟2:將髖部抬離地面,做出橋式。

步驟3:保持橋式姿勢,兩膝彎曲,將抗力球往臀部方向滾動,再滾回去,回到開始位置。

步驟4:重複操作預定的次數。

鍛鍊肌群

主要: 膕繩肌(股二頭肌、半膜肌、半腱肌)、臀大肌、臀中肌、臀小肌

次要:豎脊肌(髂肋肌、最長肌、棘肌)、腹直肌

籃球焦點

在球季中可能遭遇到最大的運動傷害之一就是後腿肌拉傷。若是復健不當,傷勢甚至會持續數月而久久不癒。抗力球後腿彎舉除了藉由橋式增加下背及腹部肌力外,也能強化後腿肌群。很多女籃球員在落地及切入時有明顯的股四頭肌過度活躍症狀,因此需要更多的後側肌力。而增加後腿肌力有助於在進行類似動作時保護膝蓋。

在球季中可能遭遇到最大的運動傷害之一就是後腿肌拉傷。若是復健不當,傷勢甚至會持續數月而久久不癒。抗力球後腿彎舉除了藉由橋式增加下背及腹部肌力外,也能強化後腿肌群。很多女籃球員在落地及切入時有明顯的股四頭肌過度活躍症狀,因此需要更多的後側肌力。而增加後腿肌力有助於在進行類似動作時保護膝蓋。

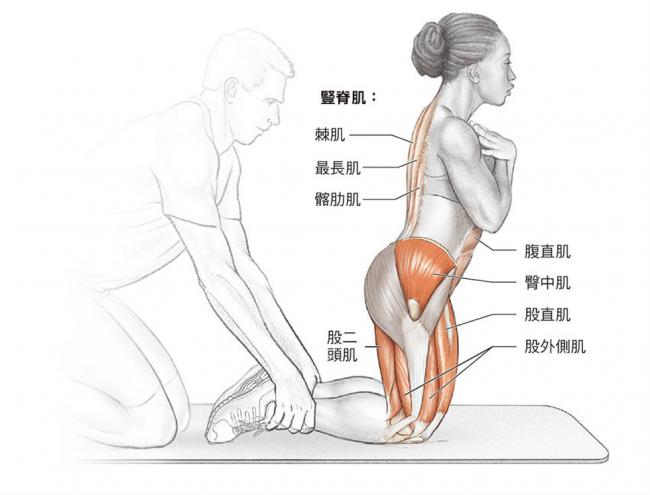

5 俄式後腿彎舉

步驟1:雙膝跪地,腳踝由旁人協助固定。雙臂自然下垂,手肘彎曲,雙手交疊。

步驟2:保持脊椎自然放鬆,伸展膝蓋,身體盡量放低。

步驟3:當到達髖部不會屈曲的最遠距離時,後腿肌用力,使身體回到開始位置。

步驟4:重複操作預定的次數。

鍛鍊肌群

主要: 膕繩肌(股二頭肌、半膜肌、半腱肌)、臀大肌、臀中肌、臀小肌

次要:豎脊肌(髂肋肌、最長肌、棘肌)、腹直肌

籃球焦點

本運動是進階的後腿肌強化訓練,需要有人從旁協助,可補充在平常的訓練課程中。由於比賽中常有大量的跑步動作,後腿肌力不足將大幅增加受傷的風險。

本運動是進階的後腿肌強化訓練,需要有人從旁協助,可補充在平常的訓練課程中。由於比賽中常有大量的跑步動作,後腿肌力不足將大幅增加受傷的風險。

神經肌肉不平均症狀三:腿部過度活躍

腿部過度活躍與肌力不對稱有關,也就是說,兩腿之一的肌力明顯大過另一腿。當你慣用某一腿時,自然會出現這種現象,其實就跟慣用手的道理一樣。除此之外,若是傷後復健並未完全恢復原有肌力,也可能會發生類似症狀。矯正方式便是操作雙邊肌力運動,例如深蹲,並漸進到單腿的訓練,像是弓箭步及登階。在改善腿部過度活躍的肌力訓練課程中,我們通常會安排三分之一的內容針對單邊練習。以下是兩個絕佳的單腳運動:

6 單腳離箱深蹲

步驟1:單腳保持平衡站在高30公分的箱子上,另一腳位於箱子邊緣,腳尖往上勾。

步驟2:箱子上的腳膝蓋彎曲,慢慢蹲下直到另一腳跟與地面接觸。

步驟3:當腳跟一接觸到地面,身體便立即上升回到開始位置。

步驟4:重複操作預定的次數,再換邊操作。

鍛鍊肌群

主要: 臀大肌、臀中肌、臀小肌、股四頭肌(股直肌、股外側肌、股中間肌、股內側肌) 半膜肌、半腱肌、脛前肌

次要:豎脊肌( 髂肋肌、最長肌、棘肌)、腹橫肌、腹直肌、腹內斜肌、腹外斜肌

籃球焦點

單腳離箱深蹲講究肌力與平衡。若你是新手還無法保持平衡的話,可以抓住固定的東西。本運動可鍛鍊弱側腳的肌力及穩定,在操作時必須注意技巧正確。你將可注意到兩隻腿肌力的差別,尤其是在切入籃下或上籃推蹬慣用腳時更加明顯。

單腳離箱深蹲講究肌力與平衡。若你是新手還無法保持平衡的話,可以抓住固定的東西。本運動可鍛鍊弱側腳的肌力及穩定,在操作時必須注意技巧正確。你將可注意到兩隻腿肌力的差別,尤其是在切入籃下或上籃推蹬慣用腳時更加明顯。

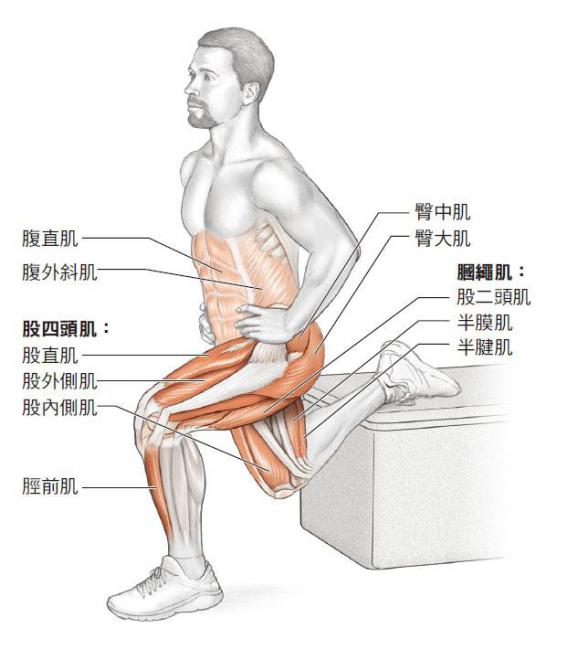

7 保加利亞分深蹲

步驟1:身體成弓箭步,主要以前腳支撐,後腳置於身後的長椅或箱子上。可額外在肩上放橫桿增加負重。

步驟2:身體下降直到前腳膝蓋彎曲90度。注意前腳的位置必須夠前面,以免後腳膝蓋超過前腳腳踝。

步驟3:重複操作預定的次數,再換邊操作。

鍛鍊肌群

主要: 臀大肌、臀中肌、臀小肌、股四頭肌(股直肌、股外側肌、股中間肌、股內側肌) 半膜肌、半腱肌、脛前肌

次要:豎脊肌( 髂肋肌、最長肌、棘肌)、腹橫肌、腹直肌、腹內斜肌、腹外斜肌

籃球焦點

保加利亞分腿蹲跟單腳深蹲一樣屬於進階的運動,而且因為後腳置於箱子或長椅上,所以更要求軀幹的穩定度。在操作時會發現其中一腳比另一腳有力,記得保持非慣用腳的姿勢正確。鍛練單腳肌力可在單腳跳躍時對地面施加更大的力量,於搶籃板落地時也有所幫助。

保加利亞分腿蹲跟單腳深蹲一樣屬於進階的運動,而且因為後腳置於箱子或長椅上,所以更要求軀幹的穩定度。在操作時會發現其中一腳比另一腳有力,記得保持非慣用腳的姿勢正確。鍛練單腳肌力可在單腳跳躍時對地面施加更大的力量,於搶籃板落地時也有所幫助。

神經肌肉不平均症狀四:軀幹過度活躍

軀幹過度活躍就是核心肌力不足。如果無法控制身體或保持重心,很明顯就是軀幹過度活躍,改善方法則是強化核心肌群並提升本體感受能力。接下來將介紹兩個針對軀幹過度活躍的運動:

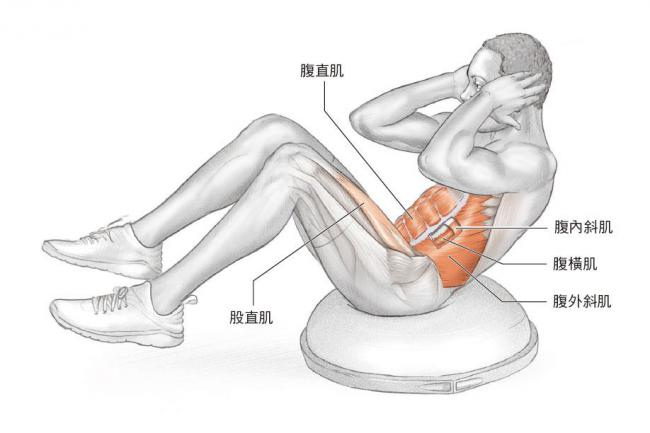

8 半圓平衡球雙重捲腹

步驟1:坐在半圓平衡球的球面上,保持身體平衡。

步驟2:彎曲膝蓋及手肘,雙手置於耳朵旁,軀幹及髖部同時屈曲。

步驟3:重複操作預定的次數。

鍛鍊肌群

主要: 腹直肌、腹橫肌、腹內斜肌、腹外斜肌

次要:豎脊肌(髂肋肌、最長肌、棘肌)、股直肌、腰肌

籃球焦點

強壯的核心是所有動作所必需,諸如跑步、跳躍及防守。維持強壯的核心將有助於在對手進攻時穩固自己的腳步。在變向或落地時,軀幹肌肉能穩定身體重心。當你切入急停時,如果軀幹肌力不足以截阻動量,身體將停不下來。若是缺乏所需的軀幹肌力,膝蓋受傷的機會將大大增加。

強壯的核心是所有動作所必需,諸如跑步、跳躍及防守。維持強壯的核心將有助於在對手進攻時穩固自己的腳步。在變向或落地時,軀幹肌肉能穩定身體重心。當你切入急停時,如果軀幹肌力不足以截阻動量,身體將停不下來。若是缺乏所需的軀幹肌力,膝蓋受傷的機會將大大增加。

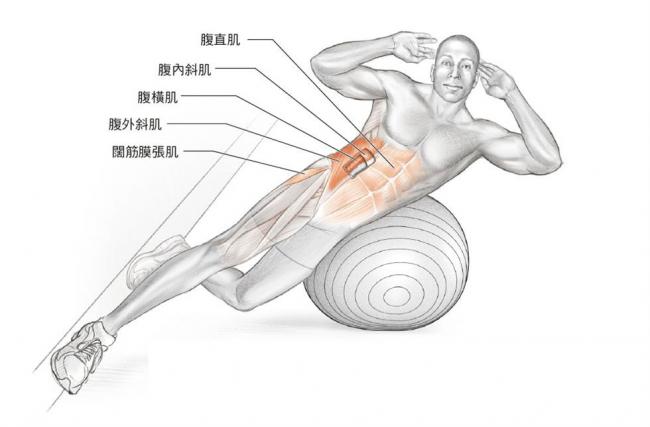

9 抗力球側腹捲曲

步驟1:將抗力球置於髖部旁,並側身靠在球上。雙腳交疊,其中一隻腳伸直抵住牆角以穩定下半身。

步驟2:肩膀、髖部、膝蓋及腳踝成一直線,上半身靠著抗力球進行側屈,再回到開始位置。若要提升訓練難度,可高舉一顆球過肩。

步驟3:重複操作預定的次數,再換邊操作。

鍛鍊肌群

主要: 腹內斜肌、腹外斜肌、腹橫肌

次要:豎脊肌(髂肋肌、最長肌、棘肌)、股直肌、闊筋膜張肌

籃球焦點

抗力球側腹捲曲跟半圓平衡球雙重捲腹一樣,可鍛鍊旋轉及側屈所需的側邊肌力。由於身體會在各個平面上運動,因此軀幹的所有部位都必須強而有力才行。當跳起爭搶籃板球時,上半身可能會呈現詭異的角度。而強壯的核心將有助於穩定上半身,減少落地時膝蓋所承受的壓力。

抗力球側腹捲曲跟半圓平衡球雙重捲腹一樣,可鍛鍊旋轉及側屈所需的側邊肌力。由於身體會在各個平面上運動,因此軀幹的所有部位都必須強而有力才行。當跳起爭搶籃板球時,上半身可能會呈現詭異的角度。而強壯的核心將有助於穩定上半身,減少落地時膝蓋所承受的壓力。

書籍資訊

◎圖文摘自楓樹林出版, 布萊恩.柯爾, 羅伯.帕納列洛 著作《籃球運動解剖書》一書。NBA年度最佳隊醫.布萊恩‧柯爾以權威的學理及實際的經驗為依據,提供一把在過去數年造就許多成功籃球員的鑰匙。

書中所談各種增進肌力、動力、體能和技巧的訓練,跟跑步、游泳、舉重、健力、健美選手的訓練並不相同。訴求是提升籃球表現,是為了特定競技目標進行鍛鍊,利用全身、局部性等訓練來提升身體素質,達到增進體能及表現的目標。書中不僅針對場內的競技,場外的身體素質培育也一併顧及,這88個精華動作無形間會提升軟組織彈性、關節靈活度、肌力,以及肌肉、肌腱、關節的穩定性。

書籍資訊 請點此

◎圖文摘自楓樹林出版, 布萊恩.柯爾, 羅伯.帕納列洛 著作《籃球運動解剖書》一書。NBA年度最佳隊醫.布萊恩‧柯爾以權威的學理及實際的經驗為依據,提供一把在過去數年造就許多成功籃球員的鑰匙。

書中所談各種增進肌力、動力、體能和技巧的訓練,跟跑步、游泳、舉重、健力、健美選手的訓練並不相同。訴求是提升籃球表現,是為了特定競技目標進行鍛鍊,利用全身、局部性等訓練來提升身體素質,達到增進體能及表現的目標。書中不僅針對場內的競技,場外的身體素質培育也一併顧及,這88個精華動作無形間會提升軟組織彈性、關節靈活度、肌力,以及肌肉、肌腱、關節的穩定性。

書籍資訊 請點此

運動星球

最正宗的壺鈴訓練方式 世界級教練Max Shank來台親授

2017-04-05

壺鈴能夠幫助人們重新學習理想的動作,透過壺鈴訓練,Live to Play健身中心特別邀請到龍門大師級俄羅斯壺鈴指導教練、為壺鈴注入全新活力的先鋒者之一,同時也是新一代壺鈴訓練的世界級宗師——麥斯.肖克,即將在4月23日(日)親自來台灣傳授最正確的壺鈴運動。

Max Shank 大是文化提供

麥斯.肖克《 掌上健身房 》簽書會&教學體驗活動

date 2017 年 4月 23 日(周日)

time 12:30 ~14:15

place 台北市中山區吉林路 12 -3號 B1 F

instructor 麥斯.肖克( Max Shank)

報名方式:請至 Live to Play 粉絲團線上報名,體驗課程限 15 名。 (簽書會人數不限)

費用: 體驗課程完全免費(含壺鈴小技巧教學、獨家5分鐘基礎熱身組合動作以及簡易肩膀照護指導)

*2017 年 4月 23 日( 周日)現場將販售《 掌上健身房 》,現場優惠價 79 折, 並有現場簽書會, 不限名額歡迎蒞臨。

書籍資訊請點此

time 12:30 ~14:15

place 台北市中山區吉林路 12 -3號 B1 F

instructor 麥斯.肖克( Max Shank)

報名方式:請至 Live to Play 粉絲團線上報名,體驗課程限 15 名。 (簽書會人數不限)

費用: 體驗課程完全免費(含壺鈴小技巧教學、獨家5分鐘基礎熱身組合動作以及簡易肩膀照護指導)

*2017 年 4月 23 日( 周日)現場將販售《 掌上健身房 》,現場優惠價 79 折, 並有現場簽書會, 不限名額歡迎蒞臨。

書籍資訊請點此

麥斯.肖克《 掌上健身房 》